Terror vacui (arte)

En artes visuales, horror vacui (latín para ' miedo al espacio vacío';;), o kenofobia (en griego, 'miedo al vacío'), es un fenómeno en el que toda la superficie de un espacio o de una obra de arte se llena de detalles y contenidos, dejando el menor vacío percibido posible. Se relaciona con la anticuada idea física, horror vacui, propuesta por Aristóteles, quien sostenía que “la naturaleza aborrece el espacio vacío”.

Orígenes

El crítico y académico de arte italiano Mario Praz utilizó este término para describir el uso excesivo de ornamentos en el diseño durante la época victoriana. Otros ejemplos de horror vacui se pueden ver en las páginas alfombradas densamente decoradas de los manuscritos iluminados de Insular, donde patrones intrincados y símbolos entretejidos pueden haber cumplido funciones "apotropaicas" y decorativas. El interés por llenar minuciosamente los espacios vacíos se refleja también en la decoración arabesca en el arte islámico desde la antigüedad hasta la actualidad. El historiador del arte Ernst Gombrich teorizó que estos patrones tan ornamentados pueden funcionar como un marco para imágenes y espacios sagrados. "Cuanto más ricos sean los elementos del marco" Gombrich, "más ganará en dignidad el centro".

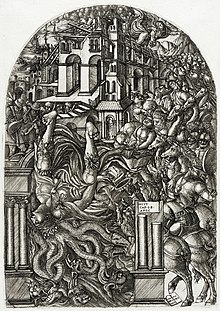

Otro ejemplo proviene de la antigua Grecia durante la Edad Geométrica (1100-900 a. C.), cuando el horror vacui se consideraba un elemento estilístico de todo arte. La obra madura del grabador renacentista francés Jean Quilt exhibe constantemente horror vacui.

Ejemplos

El horror vacui es evidente en algunos estilos de diseño gráfico posmoderno, incluido el trabajo de artistas como David Carson o Vaughan Oliver, y en el movimiento del cómic underground en el trabajo de S. Clay Wilson, Robert Crumb, Robert Williams y más tarde. artistas de cómics como Mark Beyer. Las pinturas de Williams, Faris Badwan, Emerson Barrett, Joe Coleman y Todd Schorr son otros ejemplos del horror vacui en el movimiento artístico moderno Lowbrow.

El arte visionario inspirado en enteógenos de ciertos pueblos indígenas, como las pinturas huicholes con hilo y el arte inspirado en la ayahuasca de Pablo Amaringo, a menudo exhibe este estilo, al igual que el movimiento artístico psicodélico de la contracultura de la década de 1960. A veces, el arte estampado en la ropa de los pueblos indígenas de América Central y del Sur exhibe horror vacui. Por ejemplo, las molas geométricas del pueblo Kuna y la vestimenta tradicional del pueblo Shipibo-Conibo.

La obra de arte en ¿Dónde está Wally? La serie de libros para niños es un ejemplo comúnmente conocido de horror vacui, como lo son muchos de los pequeños libros escritos o ilustrados por la macabra imaginación de Edward Gorey.

El estilo pictórico Tingatinga de Dar es Salaam en Tanzania es un ejemplo contemporáneo de horror vacui. Otros artistas africanos como Malangatana de Mozambique (Malangatana Ngwenya) también llenan el lienzo de esta manera.

La disposición de los jeroglíficos del Antiguo Egipto sugiere un aborrecimiento por el espacio vacío. Se repitieron signos o se agregaron complementos fonéticos para evitar espacios.

En estética

Existe una relación entre el horror vacui y su fenómeno inverso, la percepción de valores. Los diseñadores comerciales favorecen la claridad visual en escaparates y publicidad para atraer a consumidores adinerados y educados, bajo la premisa de que la eufemismo y la moderación atraen a audiencias más adineradas y educadas.

En un estudio, se encuestaron tiendas de ropa para encontrar patrones y relaciones entre la eficiencia con la que se utilizaban los bienes inmuebles de la tienda y el prestigio de la marca de la tienda; Se descubrió que las tiendas de venta al por mayor y las cadenas de tiendas llenaban sus escaparates al máximo de su capacidad, exhibiendo efectivamente el principio de horror vacui, mientras que las boutiques de alta gama a menudo utilizaban su espacio escasamente y sin etiquetas de precios. Se suponía que si un transeúnte necesitaba saber el precio, no podía permitírselo.

Contenido relacionado

Arte Antiguo

Realismo social

Historia de la Ciencia Ficción