Lo Ius Gentium nel Diritto Romano

Lo ius gentium, jus gentium o diritto delle genti, è l'insieme degli istituti giuridici che i romani consideravano comune a tutte le società umane, e quindi... (leer más)

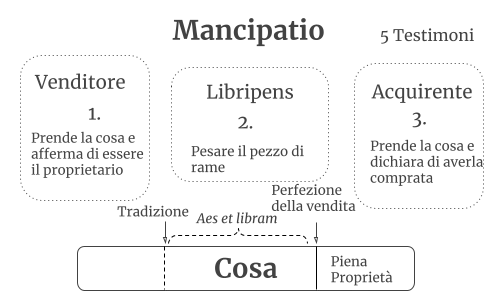

La mancipatio o mancipation, è una modalità di acquisizione della proprietà derivata e solenne, che consiste nel trasferimento del dominio di una cosa, attraverso la simulazione di una vendita reale, in cui vengono utilizzati il saldo e un peso di rame.

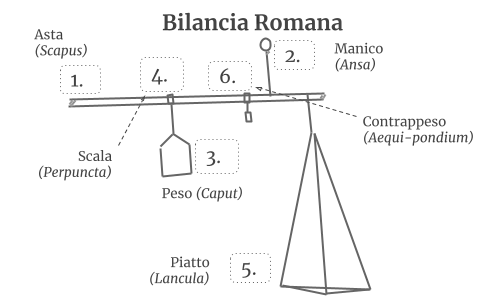

È considerata una finzione legale, poiché la bilancia e il peso in rame non servono a valutare il valore reale del pagamento, ma a conferire alla mancipazione la solennità di una vendita legittima, e il pagamento può essere effettuato in qualsiasi altro modo.

Questa modalità di passaggio di proprietà ebbe il risultato simbolico di dichiarare che la vendita era stata interamente consumata, mediante pagamento con un metallo pesante, e alla presenza di testimoni. Così la vendita fu, oltre che effettiva, onorevole.

Per definire la mancipatio, bisogna intendere che si tratta di un mezzo di trasmissione della proprietà tipico dei romani, quindi incorpora elementi rituali strettamente legati alla loro visione del mondo, quali: il senso della proprietà come diritto assoluto, o la fedeltà alla parola di testimoni.

Mancipatio: Modo solenne di passaggio di proprietà tra cittadini romani, avvalendosi di una bilancia e di un peso di rame.

Per questo era il modo per eccellenza di trasmettere la proprietà tra i cittadini romani, durante i periodi arcaico e preclassico, in cui le fonti dei diritti erano limitate nella loro applicabilità; Così, per la tradizione dei beni non quotidiani tra i cittadini romani, poteva operare solo la mancipatio o l'in iure cessio.

Est autem mancipatio, ut supra quoque diximus, imaginary quaedam venditio: Quod et ipsum ius proprium civium Romanorum est […]

(Per il resto, la mancipazione è come si diceva prima, una specie di vendita immaginaria: che e per sé, è propria del diritto dei cittadini romani)

Gaio [1]

(traduzione dell'autore*)

[1]: Gaio | Istituzioni: Lib. 1, par. 119.

Perché la vendita per mancipazione si perfezionasse, richiedeva il compimento di una serie di atti solenni, mediante i quali si dimostrava inequivocabilmente l'intenzione del cedente e dell'acquirente della cosa, di svolgere l'attività legale.

Così, il compratore, il venditore, cinque testimoni e un bilanciatore (libripens) si incontravano in un certo luogo, e il venditore, con la cosa in mano, come in una vera vendita, doveva dichiarare che era suo legittimo diritto in quanto un cittadino romano.

[…] Eaque res ita agitur: Adhibitis non minus quam quinque testibus civibus Romanis puberibus et praeterea alio eiusdem conditionis, qui libram aeneam teneat, qui appellatur libripens, is, qui mancipio accipit […]

(E ciò si fa così: convocati non meno di cinque testimoni, cittadini romani e pube, e un altro della stessa condizione, che regge una bilancia di rame, che si chiama portatore di bilancia, e che riceve la cosa da mancipare)

Gaio [2]

(traduzione dell'autore*)

Poi dà la cosa al compratore, che ora si dichiara suo legittimo proprietario davanti ai testimoni, per averlo comprato secondo il diritto civile, pagandone il giusto prezzo, mediante il rame e la bilancia; e batte la bilancia con il pezzo di rame, e poi lo consegna al venditore "il pezzo di rame".

Dopo questo atto, la vendita fu data per scontata e, in caso di pretesa di una delle parti, i testimoni attestarono una vendita legittima.

[…] Rem tenens ita dicit: HUNC EGO HOMINEM EX IURE QUIRITIUM MEUM ESSE AIO ISQUE MIHI EMPTUS ESTO HOC AERE AENEAQUE LIBRA […]

(Fatto che la cosa dica così: IO QUI, UOMO, AFFERMO CHE È MIA PER DIRITTO CHIRITARIO, E CHE SARÀ DA ME ACQUISTATO PER IL PESO DI RAME DELLA BILANCIA)

Gaio [3]

(traduzione dell'autore*)

Nel caso di una proprietà, non era richiesta la presenza fisica della cosa per attestare la proprietà, la sua esistenza o il suo trasferimento, ma il venditore poteva o tenere l'atto nella stessa proprietà, o portare qualcosa che ti rappresenta, come una piastrella.

La mancipatio, che trae origine dalle tradizioni di vendita equa dei quiriti, o etnie romane, viene eseguita attraverso un procedimento detto per aes et libram (usando rame e scaglie). Per queste culture, il saldo e il trasferimento di metalli pesanti in esso rappresenta una vendita (a) certa, (b) equa, e quindi (c) legittima.

Quindi, al momento di dimostrare questa qualità, per qualsiasi bene che non fosse già così facile da pesare, come schiavi, animali da tiro, o case rustiche, i Romani pretendevano di fare una vendita di queste caratteristiche, salvo che la cosa non era necessariamente pesato con la bilancia, ma piuttosto un metallo, generalmente rame o bronzo, che serviva come pagamento.

[2]: Gaio | Op. Cit.

[3]: Gaio | Op. Cit.

La mancipazione era tipica dei beni mancipi, quindi non operava nei casi di res nec mancipi, conferendo a questo atto giuridico una natura esclusivamente romana.

Anche la divisione tra beni mancipi e beni nec mancipi si basa sul fatto che possano o meno essere trasferiti per mancipazione. Essendo un caso raro in cui la figura giuridica dà nomi alle cose, e non viceversa. Gaio è molto chiaro su questo:

Mancipi uero res sunt, quae per mancipationem ad alium transferuntur; unde etiam mancipi res sunt dictae. quod autem ualet mancipatio, idem ualet et in iure cessio.

(Al contrario, le cose mancipi sono quelle che vengono trasferite a qualcuno per manipolazione, per questo vengono chiamate mancipi. Cioè sono permesse per manipolazione, e sono anche permesse da in iure cessio)

Istituzioni [4]

(traduzione dell'autore*)

L'atto di utilizzare una bilancia e un pezzo di rame (per aes et libram) aveva una connotazione, non solo legale, ma anche sacra, rispetto all'atto della consegna, perché implicava un equo compenso "tra cittadini romani" per la cosa.

Quindi, è stato utilizzato anche per altre finzioni legali come nel caso della liberazione di una persona attraverso il mancipium, o il testamento per aes et libram.

Essendo la mancipatio esclusa dallo ius civile, non tutti potevano utilizzarla per trasferire beni, poiché costituiva una tutela per quei beni “i mancipi” che avevano maggiore importanza sociale all'interno della civitas.

Questo atto simbolico rappresenta l'arcaica usanza di prendere qualcosa con le stesse mani, essendo questa una prova inconfutabile di proprietà: averla pagata, e averla nelle proprie mani. Possiamo vedere questa spiegazione negli scritti d'Isidoro di Siviglia (ca. 630):

Mancipatio detta est quia manu res capitur […]

(Si chiama mancipazione poiché si afferra con la mano)

Etimologie [5]

(traduzione dell'Autore*)

[4]: Gaio | Istituzioni: Lib. 2, par. 22.

[5]: Isidoro da Siviglia | Etimologie: Lib. 5, par. 31.

L'effetto principale che la vendita da parte mancipation ─ mancipation ─ avrebbe, è che il bene alienato, che diventa subito parte della proprietà dell'acquirente. Pertanto, anche se la proprietà non era presente, come nel caso dei rustici, il dominio si considerava trasferito.

Sebbene questo effetto di trasferimento di proprietà avesse una limitazione, un'altra finzione giuridica nel caso dell'omicidio colposo dei figli della famiglia, che potrebbe anche essere venduta per aes et libram.

In questi casi si simulava che la "proprietà" del figlio fosse trasferita, dal padre a un terzo, ma sempre con la promessa che gli sarebbe stata restituita dopo un termine o una condizione fatta nella vendita.

Poiché non era un requisito che la proprietà fosse sempre in atto di mancipatio, ma questo trasferisse ipso iure la proprietà, l'acquirente intraprendeva l'azione di rei vindicatio, per possedere materialmente la cosa che gli era stata venduta.

Ora, l'acquirente ha acquisito anche il diritto di pretendere dal venditore in caso di eventuale sfratto, poiché l'unica prova che il venditore ha è la parola che il venditore gli ha dato "solo" che la cosa è sua.

Tale azione che consentiva all'acquirente di perseguire il venditore, quale debitore in caso di privazione del pacifico possesso che avrebbe dovuto essergli concesso, è l' actio empti.

Sebbene in generale la procedura di mancipatio operi per trasferire la proprietà delle cose, esiste una particolare eccezione a tale effetto giuridico derivante dalla vendita per aes et libram. Quando l'oggetto della vendita non è una cosa, [¶] ma un figlio di famiglia, si perfeziona solo il diritto di comandarlo.

Quindi, sebbene sia anche una vendita in senso stretto, questa vendita ha generalmente una condizione implicita che la risolve dopo un certo periodo di tempo, o nel corso dello stesso tempo, o con la vendita necessaria dell'acquirente ─ sempre ─ a il padre del bambino, alcune condizioni soddisfatte.

Questo permetteva così a un padre di disporre dei suoi figli, di lavorare sotto il comando di un'altra persona libera, come avrebbero dovuto fare per il proprio padre, e in modo simile alla vendita di uno schiavo.

Perciò si dice che gli alieni iuris erano in una posizione di quasi schiavitù, ma con l'eccezione che, poiché esisteva un così speciale legame di sangue con il padre, la persona del figlio veniva restituita per forza d'abitudine.

Questa è anche la fonte dell'emancipazione, che altro non è che una vendita per mancipatio ripetuta tre volte, tra il padre e un terzo. Infatti così era stabilito nella Legge delle XII Tavole: chi vendette suo figlio tre volte perde ogni diritto su di lui.

La mancipatio, come forma di trasmissione solenne dei beni, aveva tre caratteristiche: (a) da un lato era esclusiva dello ius civile, il che implica che solo i cittadini romani potevano avvalersi di questo mezzo per acquistare o disporre.

Dall'altro (b) la mancipatio era essenzialmente una finzione, cioè era una solennità che ricreava il modo in cui avrebbe dovuto essere una vendita legittima, ma senza richiedere la vera tradizione dei beni oggetto di la vendita, come sarebbe stato il caso di una mera tradizione.

E, infine, (c) questo modo di acquistare la proprietà è solenne, cioè il mancato rispetto delle procedure necessarie per perfezionare la mancipatio, comporta naturalmente la nullità dell'atto. Se fosse venduta tra cittadini, simulando “proprio” una vendita ordinaria, ma senza la presenza di testimoni, non ci sarebbe più una mancipatio.

Le cose mancipi (res mancipi), in generale sono tutte quelle cose che i romani potevano acquisire tramite mancipatio.

Vale a dire, la sua distinzione non è dovuta ad alcun fattore inerente alla cosa, ma alla discrezione che facevano i romani su ciò che poteva o non poteva essere venduto in modo solenne.

Poiché la maggior parte delle cose che possono essere vendute per mancipatio, le stesse cose che erano di maggiore importanza per le società agricole della metà dell'età del ferro, come: (a) terre rustiche, (b) schiavi, o (c) fattorie animali da lavoro; tutte finalizzate a consentire lo sfruttamento del territorio.

Sebbene la mancipatio sia il modo più noto di mostrare le particolarità del diritto romano, in termini di creazione di nuove istituzioni giuridiche, la verità è che la sua portata era piuttosto limitata.

Questa istituzione operava solo per il trasferimento di beni il cui valore sociale meritava la creazione di un'entità giuridica completa, e non mera tradizione. Figura legata anche, con il possesso dello ius commercium. In generale si contano quattro beni che possono essere acquisiti dalla mancipatio: (a) i possedimenti in Italia, (b) le loro servitù, (c) gli schiavi, e (d) gli animali da lavoro.

Pertanto, dopo l'espansione territoriale dell'impero, e soprattutto durante il periodo del Principato, quando Roma ebbe accesso alle risorse agricole delle più vaste aree fertili delle coste mediterranee, come l'Egitto, le rive del Guadalquivir, o l'area della Galia Narbonensis, l'agricoltura cesserebbe di essere l'attività principale della città, e con essa la mancipatio cadrebbe in disuso.

Ma continuerebbe questa idea astratta, che ha dato origine alla mancipatio: l' possum mancipi, e che corrisponde alla capacità di creare diritti sulle cose, non secondo la natura delle cose, ma quella di chi le usa.

In particolare per quanto riguarda la cittadinanza e la capacità giuridica di negoziare con loro; o di acquisirli legittimamente.

AcademiaLab© Actualizado 2024

This post is an official translation from the original work made by the author, we hope you liked it. If you have any question in which we can help you, or a subject that you want we research over and post it on our website, please write to us and we will respond as soon as possible.

When you are using this content for your articles, essays and bibliographies, remember to cite it as follows:

Anavitarte, E. J. (2021, February). La Mancipatio nel Diritto Romano. Academia Lab. https://academia-lab.com/2021/02/23/la-mancipatio-nel-diritto-romano/

Lo ius gentium, jus gentium o diritto delle genti, è l'insieme degli istituti giuridici che i romani consideravano comune a tutte le società umane, e quindi... (leer más)

Il periodo classico del diritto romano, sono l'insieme delle manifestazioni giuridiche, avvenute tra i primi secoli d.C. C., fino all'inizio del III d. C.... (leer más)

I plebisciti, erano tutti quegli atti giuridici, che nel loro insieme, la plebe pronunciava durante le elezioni o assemblee della plebe per regolare il... (leer más)