Luis de Góngora

Luis de Góngora y Argote (nacido Luis de Argote y Góngora; español: [lwis ðe ˈɣoŋɡoɾa]; 11 de julio de 1561 - 24 de mayo de 1627) fue un poeta lírico barroco español y prebendado católico de la Iglesia. de córdoba Góngora y su rival de toda la vida, Francisco de Quevedo, son considerados los poetas españoles más destacados de todos los tiempos. Su estilo se caracteriza por lo que se denominó culteranismo, también conocido como Gongorismo. Aparentemente, este estilo existía en marcado contraste con el conceptismo de Quevedo, aunque Quevedo estaba muy influenciado por su rival mayor, de quien pudo haber aislado el "conceptismo" elementos.

Biografía

Góngora nació en el seno de una familia noble de Córdoba, donde su padre, Francisco de Argote, era corregidor o juez. En una época española en la que se requería pureza de linaje cristiano (limpieza de sangre) para acceder a la educación oa los cargos oficiales, adoptó el apellido de su madre, Leonor de Góngora. Su tío, Don Francisco, prebendado de la Catedral de Córdoba, renunció a su cargo en favor de su sobrino, quien tomó las órdenes de diácono en 1586.

Como canónigo asociado a esta catedral, Luis de Góngora viajó en diversos encargos a Navarra, Andalucía y Castilla. Las ciudades que visitó fueron Madrid, Salamanca, Granada, Jaén y Toledo. Hacia 1605 fue ordenado sacerdote y después residió en Valladolid y Madrid.

Mientras crecía su círculo de admiradores, los patrocinadores se mostraban a regañadientes en su admiración. Finalmente, en 1617, por influencia del duque de Lerma, fue nombrado capellán honorario del rey Felipe III de España, pero no disfrutó del honor por mucho tiempo.

Mantuvo una larga enemistad con Francisco de Quevedo, quien quería igualar su influencia en talento e ingenio. Ambos poetas compusieron muchas piezas amargas y satíricas que se atacaban mutuamente, y Quevedo criticó la inclinación de Góngora por la adulación, su gran nariz y su pasión por el juego. Quevedo incluso acusó a su enemigo de sodomía, que era un delito capital en la España del siglo XVII. En su "Contra el mismo (Góngora)", Quevedo escribe de Góngora: No altar, garito sí; poco cristiano, / mucho tahúr, no clérigo, sí arpía. en gran medida un tahúr, no un clérigo, definitivamente una arpía). La nariz de Góngora, el tema de 'A una nariz' de Quevedo, comienza con los versos: Érase un hombre a una nariz pegado, / érase una nariz superlativa, / érase una alquitara medio viva, / érase un peje espada muy barbado era un pez espada con una barba espantosa).

Esta enfadada disputa llegó a un final desagradable para Góngora cuando Quevedo compró la casa en la que vivía Góngora con el único propósito de expulsarlo de ella. En 1626 una grave enfermedad, que afectó gravemente la memoria del poeta, le obligó a regresar a Córdoba, donde murió al año siguiente. Para entonces estaba arruinado de tratar de obtener posiciones y ganar juicios para todos sus familiares. Fue enterrado en una de las capillas laterales de la Mezquita de la catedral de Córdoba donde se puede ver su monumento funerario.

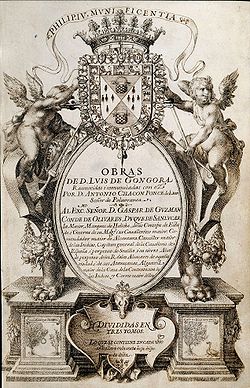

Una edición de sus poemas fue publicada casi inmediatamente después de su muerte por Juan López de Vicuña; la edición de Hozes, frecuentemente reimpresa, no apareció hasta 1633. La colección consta de numerosos sonetos, odas, baladas, canciones para guitarra y de algunos poemas más extensos, como las Soledades y la Fábula de Polifemo y Galatea (Fábula de Polifemo y Galatea) (1612), las dos obras emblemáticas del estilo altamente refinado llamado "culteranismo" o "Gongorismo". Miguel de Cervantes, en su Viaje del Parnaso, catalogó a los buenos y malos poetas de su tiempo. Consideró a Góngora como uno de los buenos.

Velázquez pintó su retrato. Numerosos documentos, pleitos y sátiras de su rival Quevedo pintan la imagen de un hombre jovial, sociable y hablador, amante de los juegos de cartas y las corridas de toros. Su obispo lo acusó de asistir raramente al coro y de orar con menos fervor cuando asistía. La pasión de Góngora por los juegos de cartas contribuyó en última instancia a su ruina. Las frecuentes alusiones y metáforas asociadas al juego de cartas en la poesía de Góngora revelan que las cartas formaban parte de su vida cotidiana. A menudo se le reprochó por actividades por debajo de la dignidad de un eclesiástico.

Estilo

Culteranismo aparentemente existió en marcado contraste con conceptismo, otro movimiento del período barroco que se caracteriza por un estilo ingenioso, juegos de palabras, vocabulario simple y la transmisión de múltiples significados en la menor cantidad de palabras posible. Sin embargo, todos los elementos del "conceptismo" ya estaban presentes en el estilo tardío de Góngora, apasionadamente debatido e incomprendido incluso por sus defensores. El representante más conocido del conceptismo español, Francisco de Quevedo, tuvo una disputa constante con Luis de Góngora en la que cada uno criticaba la escritura y la vida personal del otro.

La palabra culteranismo mezcla culto ("cultivado") y luteranismo ("luteranismo") y fue acuñada por sus oponentes para presentarlo como una herejía de "verdadero" poesía. El movimiento tenía como objetivo utilizar tantas palabras como fuera posible para transmitir poco significado o para ocultar el significado. 'La poesía de Góngora es más inclusiva que exclusiva', ha escrito un erudito, 'dispuesto a crear e incorporar lo nuevo, literalmente en forma de neologismos'.

Góngora tenía una predilección por los neologismos griegos y muy latinos, de lo que se burlaban sus oponentes. Quevedo satirizó a su rival escribiendo un soneto, "Aguja de navegar cultos," que enumeró palabras del léxico de Góngora: "Quisiera ser poeta culto en un solo día, / debe aprender la siguiente jerga: / Fulgores, arrogar, joven, presiente / candor, construye, métrica, armonía..." De hecho, Quevedo se burló del estilo de Góngora en varios sonetos, incluido 'Sulquivagante, pretensor de Estolo'. Este soneto antigongorista se burla de la supuesta ininteligibilidad del culteranismo y de su uso generalizado de neologismos floridos, entre ellos sulquivagante (el que surca los mares; viajar sin destino claro); speluncas ("cuevas"); surculos (brotes, vástagos). También fue el primero en escribir poemas imitando el habla de los negros. Góngora también tenía una predilección por las aparentes rupturas en el flujo sintáctico, ya que anuló las limitaciones de la sintaxis, convirtiendo al hipérbaton en la característica más destacada de su poesía.

Se le ha llamado un hombre de "genio incuestionable y cultura casi ilimitada, un iniciador que enriqueció su lenguaje con el vasto poder, la belleza y el alcance de una poderosa pluma". Incluso en Perú, recibió los elogios de Juan de Espinosa Medrano (ca. 1629-1688), quien escribió una pieza defendiendo la poesía de Góngora de la crítica llamada Apologético en favor de Don Luis de Góngora, Príncipe de los poetas líricos de España: contra Manuel de Faria y Sousa, Cavallero portugués (1662).

Como ha señalado Dámaso Alonso, no debe subestimarse la aportación de Góngora a la lengua española, que recogió palabras en su época oscuras o poco usadas y las utilizó en su poesía una y otra vez, reviviéndolos o popularizándolos. Muchas de estas palabras son bastante comunes hoy en día, como adolescente, asunto, brillante, construir, eclipse, emular, erigir, fragmento, frustrar, joven, meta y porción.

Obras

Los poemas de Góngora suelen agruparse en dos bloques, que corresponden más o menos a dos etapas poéticas sucesivas. Su Fábula de Polifemo y Galatea (Fábula de Polifemo y Galatea) y sus Soledades (1613) son sus composiciones más conocidas y estudiadas. La Fábula está escrita en octavas reales (octavas reales) y sus Soledades están escritas en una variedad de metros y estrofas, pero principalmente en estrofas y silvas intercaladas con coros.

La Fábula de Polifemo y Galatea de Góngora (1612) narra un episodio mitológico descrito en las Metamorfosis de Ovidio: el amor de Polifemo, uno de los Cíclopes, por la ninfa Galatea, que lo rechaza. Al final del poema, Acis, enamorado de Galatea, se convierte en río.

La Fábula de Píramo y Tisbe de Góngora (Fábula de Píramo y Tisbe) (1618) es un poema complejo que se burla de las mujeres cotillas y codiciosas. Góngora también escribió sonetos sobre diversos temas de carácter amatorio, satírico, moral, filosófico, religioso, controvertido, laudatorio y fúnebre. Además de los temas habituales (carpe diem, etc.), los sonetos incluyen elementos autobiográficos, describiendo, por ejemplo, la creciente decrepitud y la avanzada edad del autor. Además, Góngora compuso una de sus obras más ambiciosas, El Panegírico al Duque de Lerma (1617), un poema en 79 octavas reales. Cervantes, tras leer "El Panegírico", dijo: "la [obra] que más estimo de las que he leído de él."

También escribió obras de teatro, entre las que se encuentran La destrucción de Troya, Las firmezas de Isabela y la inacabada Doctor Carlino.

Aunque Góngora no publicó sus obras (había intentado hacerlo en 1623), se distribuyeron copias manuscritas y se compilaron en cancioneros (cancioneros) y se publicaron antologías con o sin su permiso. En 1627, Juan López Vicuña publicó Obras en verso del español Homero, que también se considera muy fidedigna e importante para establecer el corpus de obra de Góngora. La obra de Vicuña fue apropiada por la Inquisición española y luego superada por una edición de Gonzalo de Hozes en 1633.

Góngora y la Generación del '27

La Generación del 27 tomó su nombre del año 1927 en el que el tricentenario de la muerte de Góngora, ignorado por los círculos académicos oficiales, se celebró con recitales, happenings de vanguardia y un plan ambicioso publicar una nueva edición crítica de su obra, así como libros y artículos sobre aspectos de su obra que no habían sido investigados a fondo.

La Generación del '27 fue la primera en intentar revivir conscientemente la literatura barroca. Dámaso Alonso escribió que el lenguaje complejo de Góngora transmitía significado en el sentido de que creaba un mundo de pura belleza. Alonso exploró exhaustivamente su obra y llamó a Góngora un "místico de las palabras". Alonso disipó la noción de que Góngora tenía dos estilos separados: "simple" y "difícil" poemas- que también fueron divididos cronológicamente entre sus primeros y últimos años. Argumentó que los poemas más complejos de Góngora se basaban en dispositivos estilísticos que se habían creado en los inicios de la carrera de Góngora como poeta. También argumentó que la aparente sencillez de algunos de los primeros poemas de Góngora es a menudo engañosa.

Rafael Alberti añadió su propia Soledad tercera (Paráfrasis incompleta). En 1961, Alberti declaraba: "Soy un poeta visual, como todos los poetas andaluces, desde Góngora hasta García Lorca."

García Lorca presentó una conferencia titulada "La imagen poética en don Luís de Góngora" en el Ateneo de Sevilla en 1927. En esta conferencia, García Lorca dedicó a Jean Epstein el cumplido de comparar al director de cine con Góngora como autoridad en imágenes.

Referencias en ficción y filosofía

El filósofo Baruch Spinoza propuso en su Ética (1677) que un hombre puede morir antes de que su cuerpo deje de moverse. Como ejemplo mencionó "un poeta español que padecía una enfermedad; aunque se recuperó, quedó tan olvidado de su vida pasada que no creía que los cuentos y tragedias que había escrito fueran suyos". El historiador Carl Gebhardt escribió que "probablemente se trataba de Góngora, cuyas obras poseía Spinoza, y que perdió la memoria un año antes de su muerte".

El narrador de la serie Capitán Alatriste, amigo de Francisco de Quevedo dentro de las historias, ilustra la enemistad de Góngora con Quevedo, tanto citando poesía de cada uno como describiendo la actitud de Quevedo hacia Góngora a través de el curso de la historia. Se incluyen extractos de poesía de uno contra el otro dentro de la historia misma y la poesía de cada uno se incluye en la parte posterior de algunos de los libros.

En la novela bilingüe de Giannina Braschi Yo-Yo Boing! (1998), los poetas latinoamericanos contemporáneos tienen un acalorado debate sobre el papel de Góngora y Quevedo en la definición el imperio español a través de sus obras.

El grupo musical Dead Can Dance usó una traducción al inglés de Da bienes Fortuna de Góngora como letra de la canción "La fortuna presenta regalos no según el libro" en su álbum de 1990 Aion.

En la segunda de las cinco partes de la novela 2666 de Roberto Bolaño (publicada póstumamente en 2004), "La parte de Amalfitano", uno de los personajes (el poeta, cuyo nombre nunca se menciona explícitamente) cita un verso de Góngora: Ande yo caliente y ríase la gente.

La novela de John Crowley 'Las soledades' (a.k.a. "Aegypt", 1987) se refiere repetidamente y cita el poema de Góngora "Soledades".

Contenido relacionado

Jorge Luis Borges

James Halliwell-Phillipps

Nicolás Boileau-Despréaux

Ogden Nash

Maurice sceve