Lenguas otomangues

Las lenguas oto-mangueanas u otomangues son una gran familia que comprende varias subfamilias de lenguas indígenas de las Américas. Todos los idiomas oto-mangueanos que se hablan ahora son indígenas de México, pero la rama mangueana de la familia, que ahora está extinta, se hablaba tan al sur como Nicaragua y Costa Rica. El oto-mangueano es ampliamente visto como una familia de lenguas comprobada. Sin embargo, este estado ha sido cuestionado recientemente.

El mayor número de hablantes de lenguas oto-mangueas en la actualidad se encuentra en el estado de Oaxaca, donde las dos ramas más grandes, las lenguas zapoteca y mixteca, son habladas por casi 1,5 millones de personas combinadas. En el centro de México, particularmente en los estados de México, Hidalgo y Querétaro, se hablan las lenguas de la rama oto-pamea: el otomí y el mazahua, estrechamente relacionado, tienen más de 500.000 hablantes combinados. Algunas lenguas oto-mangueas están moribundas o en peligro de extinción; por ejemplo, Ixcateco y Matlatzinca tienen cada uno menos de 250 hablantes, la mayoría de los cuales son ancianos. Otros idiomas, particularmente de la rama mangueana que se hablaba fuera de México, se han extinguido; estos incluyen la lengua chiapaneca, que fue declarada extinta después de 1990. Otros como Subtiaba, que estaba más estrechamente relacionado con Me'phaa (tlapaneco),

La familia lingüística oto-manguea es la familia lingüística más diversa y geográficamente más extendida representada en Mesoamérica. La diversidad interna es comparable con la del indoeuropeo, y se estima que el idioma proto-oto-mangueano se habló en algún momento antes del 2000 a.Esto significa que al menos durante los últimos 4000 años las lenguas oto-mangueas han coexistido con las demás lenguas de Mesoamérica y han desarrollado muchos rasgos en común con estas, a tal punto que son vistas como parte de un sprachbund llamado Área Lingüística Mesoamericana.. Sin embargo, el oto-mangueano también se destaca de las otras familias lingüísticas de Mesoamérica en varias características. Es la única familia de lenguas en Norteamérica, Mesoamérica y Centroamérica cuyos miembros son todos idiomas tonales. También se destaca por tener una estructura mucho más analítica que otras lenguas mesoamericanas. Otro rasgo típico del oto-mangueano es que casi todos sus miembros muestran VSO (verbo-sujeto-objeto) en el orden básico de los constituyentes de la cláusula.

Visión general

| Clasificación genealógica de las lenguas oto-mangueanas | |||||

| Familia | Grupos | Idiomas | Dónde se habla y número aproximado de hablantes | ||

| Lenguas oto-mangueanas | Oto-mangue occidental | Oto-Pame–Chinantecano | Oto-Pameo | Otomí (Hñähñu) (varias variedades) | Centro de México (c. 212,000) |

| mazahua (hñatho) | México (estado) (c. 350,000) | ||||

| Matlatzinca | México (estado). Dos variedades: Ocuiltec–Tlahuica (c. 450) y Matlatzinca de San Francisco (c. 1300) | ||||

| Pame | San Luis Potosí. Tres variedades: pame del sur (se presume que no tiene hablantes), pame central (c. 5000), pame del norte (c. 5000). | ||||

| Chichimeca Jonaz | Guanajuato, San Luis Potosí (c. 1500) | ||||

| chinantecano | chinanteco | norte de Oaxaca y sur de Veracruz, (c. 224,000) | |||

| Tlapanec–Mangue | tlapaneca | Tlapanec (Me'phaa) | Guerrero (c. 75.000) | ||

| subía (†) | Honduras | ||||

| mangueano | Chiapaneco (†) | Chiapas | |||

| Mangue (†) | Nicaragua | ||||

| Chorotegas (†) | Costa Rica | ||||

| Oto-mangue oriental | Popolocano–Zapotecano | popolocano | mazateco | noreste de Oaxaca y Veracruz (c. 206,000) | |

| Ixcateco | norte de Oaxaca (< 100) | ||||

| Chocho | norte de Oaxaca (< 1000) | ||||

| popolocano | Sur de Puebla, (c. 30,000) | ||||

| zapoteca | Zapoteco (alrededor de 50 variantes) | Centro y oriente de Oaxaca (c. 785,000) | |||

| chatino | Oaxaca (c. 23,000) | ||||

| Papabuco | Oaxaca | ||||

| Soltec | Oaxaca | ||||

| amuzgo-mixteco | amuzgoano | Amuzgo (alrededor de 4 variantes) | Oaxaca y Guerrero (c. 44.000) | ||

| mixteca | Mixteca (alrededor de 30 variantes) | centro, sur y occidente de Oaxaca; sur de Puebla y este de Guerrero (c. 511.000) | |||

| Cuicatec | Cuicatlán, Oaxaca, (c. 18,500) | ||||

| Trique (también llamado Triqui) | occidente de Oaxaca (c. 23,000) |

Historia de la clasificación

Clasificación interna y reconstrucción.

Una relación genética entre zapoteca y mixteca fue propuesta por primera vez por Manuel Orozco y Berra en 1864; también incluyó a Cuicatec, Chocho y Amuzgo en su agrupación. En 1865, Pimentel agregó mazateca, popoloca, chatino y chinanteca; también planteó un grupo separado de pame, otomí y mazahua, el comienzo de la subrama oto-pamea. La clasificación de Daniel Brinton de 1891 agregó matlatzinca y chichimeca jonaz al grupo oto-pameo de Pimentel (que entonces no se conocía con ese nombre), y reclasificó algunas lenguas de las lenguas previamente incluidas del grupo oaxaqueño.En 1920, Walther Lehmann incluyó las lenguas chiapaneca-mangue y estableció correctamente los principales subgrupos del grupo oaxaqueño. Y en 1926, Schmidt acuñó el nombre otomí-mangue para un grupo formado por las lenguas oto-pameas y chiapanecas-mangue. El grupo oto-pameo y el grupo principal oaxaqueño no se unieron en una sola familia hasta la clasificación de Sapir en 1929, donde se incluyó en la familia Hokan.

A partir de la década de 1950, se comenzó a realizar un trabajo de reconstrucción en grupos lingüísticos oto-mangueanos individuales. Proto-Oto-Pamean fue reconstruido por Doris Bartholomew, Proto-Zapotecan por Morris Swadesh, Proto-Chiapanec-Mangue por Fernández de Miranda y Weitlaner. La clasificación de Campbell 1997 fue la primera en presentar una visión unificada de las lenguas oto-mangueanas. En 1981, William Merrifield publicó una reconstrucción de las terminologías de parentesco de cada una de las ramas Oto-Manguean y Proto-Oto-Manguean. Terrence Kaufman también ha realizado reconstrucciones inéditas de la gramática proto-oto-mangueana.

A pesar de la falta de una reconstrucción completa publicada del proto-oto-mangueano, la familia de lenguas ahora ha sido ampliamente aceptada por especialistas, incluidos Lyle Campbell, Terrence Kaufman y William Poser. Campbell y Poser escribieron en 2008 que ""Tlapanec-Subtiaba demostró no pertenecer a 'Hokan' como lo postula Sapir (1925a), sino ser una rama del otomangue..."" No obstante, algunos estudios han conservado la inclusión en Hokan, particularmente la clasificación ampliamente rechazada de 1987 de Joseph Greenberg, así como sus trabajos derivados de Merritt Ruhlen. En un escrito de 1988, Leonardo Manrique todavía enumeraba a los tlapanec-mangue como una familia aislada.

El estatus de la lengua amuzgo como parte del grupo mixteco o como parte de su propia rama del nodo proto-oto-mangueano ha sido discutido por Longacre, quien abogó por lo último, pero la clasificación actualmente más aceptada por Campbell (1997) sigue a Terrence Kaufman al considerar que el amuzgo es una rama del mixteco. Swadesh (1960) y Rensch incluyeron el idioma huave como una rama separada dentro del oto-mangueano, pero esta inclusión resultó insostenible ya que la mayoría de los cognados eran préstamos del zapoteco. Huave ahora se considera un aislado.

Longacre (1968) consideró que el oto-mangueano se encontraba entre las familias lingüísticas más estudiadas del mundo, con un nivel de reconstrucción que rivalizaba con la familia indoeuropea en integridad, pero Kaufman y Justeson (2009) rechazan esto, lamentando la reconstrucción rudimentaria de Proto -Léxico oto-mangueano (solo se han reconstruido c. 350 ítems) y gramática. Llaman a redoblar los esfuerzos para documentar y reconstruir varias ramas importantes que han recibido poca atención: principalmente mixteca, popoloca y oto-pamea.

Brown (2015) evalúa la evidencia reunida en apoyo de Oto-Manguean. Señala que el vocabulario reconstruido para Proto-Oto-Manguean no está respaldado por correspondencias de sonido regulares. Si bien los académicos, incluidos Swadesh, Rensch y Kaufman, han reconstruido palabras POM, ninguno lo ha hecho con el beneficio de correspondencias de sonido detalladas y, en consecuencia, Brown argumenta que sus reconstrucciones, así como el propio Oto-Manguean, están cuestionadas. No obstante, Brown (2015) sugiere que el oto-mangueano como Sprachbund (área de difusión de la lengua) es una hipótesis alternativa razonable a la propuesta del oto-mangueano como familia lingüística.

| oto-mangueano | MO occidental Oto-Pameo otomiano otomí mazahua Matlatzinca Chichimeca (Jonaz) pameano chinanteco Tlapanec–Mangue tlapaneca tlapaneco subtiaba mangueano OM oriental popolocano Chocho popoloca Ixcateco mazatecano zapoteca ? Amuzgo mixteca mixteco Trique Cuicatec |

Inclusión en hipótesis macrofamiliares

Algunas clasificaciones tempranas, como la de Brinton, consideraban que las lenguas oto-mangueanas podrían estar relacionadas con el chino, porque, al igual que el chino, las lenguas eran tonales y en su mayoría monosilábicas. Esta idea se abandonó rápidamente cuando se descubrió que los idiomas tonales son comunes y se hicieron avances en el estudio histórico del chino (incluido el descubrimiento de que el chino antiguo no era tonal).Edward Sapir incluyó Subtiaba-Tlapanec en su phylum Hokan, pero no clasificó las otras lenguas oto-mangueanas en su famosa clasificación de 1929. En su clasificación de 1960, Joseph Greenberg consideró al oto-mangueano tan aberrante de otros idiomas nativos americanos que era la única familia aceptada (aparte del aislado purépecha) que convirtió en una rama principal de su familia amerindia. Sin embargo, en su revisión de 1987 lo vinculó con el azteca-tanoano en una rama "amerindia central", además del tlapaneco que, aunque para entonces había sido vinculado inequívocamente al oto-mangueano, siguió clasificando como hokan. Ninguna hipótesis que incluya Oto-Manguean en ninguna unidad de nivel superior ha podido resistir el escrutinio.

Prehistoria

La familia Oto-Manguean ha existido en el sur de México al menos desde el 2000 a. C. y probablemente varios miles de años antes, algunas estimaciones que utilizan el controvertido método de la glotocronología sugieren una fecha aproximada de división de Proto-Otomanguean en c. 4400 a. Esto convierte a la familia oto-mangueana en la familia lingüística de las Américas con la profundidad temporal más profunda, así como en la familia lingüística más antigua con evidencia de contraste tonal en la protolengua.

Se ha pensado que el urheimat oto-mangueo se encuentra en el valle de Tehuacán en conexión con una de las primeras culturas neolíticas de Mesoamérica, y aunque ahora está en duda si Tehuacán fue el hogar original del pueblo proto-otomangueo, se acepta que la cultura Tehuacán (5000 a. C.-2300 a. C.) probablemente eran hablantes de oto-mangue.

La larga historia de la familia Oto-Manguean ha resultado en una considerable diversidad lingüística entre las ramas de la familia. Terrence Kaufman compara la diversidad entre las principales ramas del otomangueano con la de las principales ramas del indoeuropeo. Kaufman también propone que las lenguas oto-mangueanas son un candidato importante para ser la fuente de muchos de los rasgos que se han difundido en las otras lenguas del área lingüística mesoamericana.

Los hablantes de oto-mangue han estado entre los primeros en formar culturas altamente complejas de Mesoamérica: se cree que el sitio arqueológico de Monte Albán con restos que datan del año 1000 a. C. estuvo en uso continuo por los zapotecas. La escritura zapoteca no descifrada es una de las primeras formas de escritura mesoamericana.

Otros centros culturales mesoamericanos que pueden haber sido total o parcialmente otomangueanos incluyen los sitios clásicos tardíos de Xochicalco, que pueden haber sido construidos por Matlatzincas, y Cholula, que pueden haber sido habitados por pueblos mangueanos. Y algunos proponen una presencia oto-pamea en Teotihuacán. Los zapotecas se encuentran entre los candidatos a haber inventado el primer sistema de escritura de Mesoamérica, y en el período Posclásico los mixtecos fueron prolíficos artesanos y pintores de códices. Durante el posclásico, las culturas oto-mangueas del centro de México quedaron marginadas por los intrusos nahuas y algunos, como los chiapanecos-hablantes de mangue, se dirigieron hacia el sur, a Guerrero, Chiapas y América Central, mientras que otros, como los otomíes, se vieron reubicados de sus antiguos hogares en el Valle de México a las tierras altas menos fértiles en el borde de los valles.

Geografía y demografía

Rama occidental

Oto-Pameo

Las lenguas de la rama oto-pamea se hablan en el centro y occidente de México. El grupo incluye las lenguas otomíes: el otomí hablado principalmente en los estados de México, Hidalgo, Puebla y Veracruz (c. 293 000 hablantes) y el mazahua hablado en la parte occidental del Estado de México (c. 350 000 hablantes), y el matlatzincano en peligro de extinción. idiomas que incluyen Matlatzinca (c. 1000 hablantes en el pueblo de San Francisco Oxtotilpa) y Tlahuica (también llamado Ocuilteco) (c. 400 hablantes en el municipio de Ocuilan) ambos hablados en el Estado de México; Y el grupo Pamean compuesto por las dos lenguas Pame vivas de San Luís Potosí, Pame del Norte [1] hablado en comunidades del norte de Río Verde en la frontera con Tamaulipas (c. 5500 hablantes), y Pame Central [2] hablado en el pueblo de Santa María Acapulco (c. 4000 hablantes),

El otomí se describe tradicionalmente como un solo idioma, aunque sus muchos dialectos no son todos inteligibles entre sí. La clasificación de idiomas de Ethnologue de SIL International considera que el otomí es un término de cobertura para nueve idiomas otomíes separados y asigna un código ISO diferente a cada una de estas nueve variedades. Actualmente, las variedades otomíes son habladas colectivamente por c. 239.000 hablantes, entre el 5 y el 6 por ciento de los cuales son monolingües. Debido a los patrones migratorios recientes, se pueden encontrar pequeñas poblaciones de hablantes de otomí en nuevos lugares de México y los Estados Unidos. Los idiomas otomíes son vigorosos en algunas áreas, y los niños adquieren el idioma a través de la transmisión natural (por ejemplo, en el Valle del Mezquital de Hidalgo y en los Altos). Sin embargo, ahora se consideran moribundas tres variedades: las de Ixtenco (estado de Tlaxcala),En algunos municipios el nivel de monolingüismo en otomí llega a 22.3% (Huehuetla, Hidalgo) o 13.1% (Texcatepec, Veracruz). El monolingüismo suele ser significativamente mayor entre las mujeres que entre los hombres.

Chinantecano

Las lenguas chinantecas son habladas por c. 93,000 personas en el Norte de Oaxaca y Sur de Veracruz en los distritos de Cuicatlán, Ixtlán de Juárez, Tuxtepec y Choapan. El Ethnologue reconoce 14 variedades separadas con códigos ISO separados.

Tlapanec–Mangue

El idioma tlapaneco es hablado por c. 75.000 personas en Guerrero. Hay cuatro variedades principales que llevan el nombre de las comunidades donde se hablan: Acatepec, Azoyú, Malinaltepec y Tlacoapa. Las migraciones laborales recientes han introducido comunidades de habla tlapaneco en el estado de Morelos. Estaba estrechamente relacionado con la lengua subtiaba que se hablaba en Nicaragua pero que ahora está extinta.

Las lenguas mangueanas están todas extintas. Incluían las lenguas mangue y chorotega que se hablaban en Nicaragua y Costa Rica a principios del siglo XX, y la lengua chiapaneca que se hablaba en Chiapas, México por un puñado de hablantes en la década de 1990, pero ahora está extinta.

Rama oriental

Popolocano

El grupo lingüístico popolocano incluye las siete variedades diferentes de popoloca que se hablan en el sur del estado de Puebla, cerca de Tehuacán y Tepexi de Rodríguez (c. 30 000 hablantes), y la lengua chocho estrechamente relacionada (c. 700 hablantes) que se habla en el norte del estado de Oaxaca, y los 8 idiomas mazatecos diferentes que se hablan en el norte de Oaxaca (c. 120,000 hablantes), y el idioma ixcateco casi extinto que se habla en Santa María Ixcatlán (< 8 hablantes). Los idiomas popolocanos no deben confundirse con los idiomas llamados popolucas que se hablan en el estado de Veracruz, que pertenecen a la familia lingüística mixe-zoqueana no relacionada. Las lenguas mazatecas son conocidas por su uso prolífico del habla silbada.

Zapoteca

El subgrupo zapoteca está formado por las lenguas zapotecas (c. 785.000 hablantes de todas las variedades) y las lenguas chatinas afines (c. 23.000 hablantes). Todos se hablan tradicionalmente en el centro y sur de Oaxaca, pero se han extendido por todo México e incluso a los Estados Unidos a través de migraciones laborales recientes.

Los idiomas y dialectos zapotecos se dividen en cuatro grandes divisiones geográficas: zapoteco de la Sierra Norte (zapoteco del norte), zapoteco del valle, zapoteco de la Sierra Sur (zapoteco del sur) y zapoteco del istmo. Las lenguas zapotecas del norte se hablan en la región montañosa de Oaxaca, en las cadenas montañosas de la Sierra Madre del Norte; Las lenguas zapotecas del sur y se hablan en la región montañosa de Oaxaca, en las cadenas montañosas de la Sierra Madre del Sur; Las lenguas zapotecas del valle se hablan en el Valle de Oaxaca, y las lenguas zapotecas del Istmo se hablan en el Istmo de Tehuantepec. El Ethnologue reconoce 57 variedades de zapoteco y 6 variedades de chatino por distintos códigos ISO.

Mixteco-Amuzgoano

La rama mixteca incluye las diferentes variedades del mixteco, mutuamente ininteligibles, habladas por unas 511 000 personas, así como las lenguas trique (o triqui), habladas por unas 24 500 personas, y el cuicateco, hablado por unas 15 000 personas.Las lenguas mixtecas se hablan tradicionalmente en la región conocida como La Mixteca, que es compartida por los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. Debido a la migración de esta región, las lenguas mixtecas se han expandido a las principales áreas urbanas de México, particularmente el Estado de México y el Distrito Federal, a ciertas áreas agrícolas como el valle de San Quintín en Baja California y partes de Morelos y Sonora, e incluso en los Estados Unidos. La lengua mixteca es un conjunto complejo de variedades regionales, muchas de las cuales no son mutuamente inteligibles. Las variedades de mixteca a veces se agrupan por área geográfica, usando designaciones como las de Mixteca Alta, Mixteca Baja y Mixteca de la Costa. Sin embargo, los dialectos en realidad no siguen las áreas geográficas,El número de variedades de mixteca depende en parte de cuáles sean los criterios para agruparlas, por supuesto; en un extremo, las agencias gubernamentales alguna vez no reconocieron la diversidad dialectal. Las encuestas de inteligibilidad mutua y los programas locales de alfabetización han llevado a SIL International a identificar más de 50 variedades a las que se les han asignado códigos ISO distintos.

Cuatro variedades de amuzgo se hablan en la región de la Costa Chica de los estados de Guerrero y Oaxaca por unos 44.000 hablantes. Las cuatro variedades reconocidas por el gobierno mexicano son: Northern Amuzgo (amuzgo del norte, comúnmente conocido como Guerrero o (de su ciudad principal) Xochistlahuaca Amuzgo), Southern Amuzgo (amuzgo del sur, hasta ahora clasificado como un subdialecto de Northern Amuzgo); Amuzgo del Alto Oriente (amuzgo alto del este, comúnmente conocido como Oaxaca Amuzgo o San Pedro Amuzgos Amuzgo); Amuzgo del Bajo Oriente (amuzgo bajo del este, comúnmente conocido como Ipalapa Amuzgo). Estas variedades son muy similares, pero existe una diferencia significativa entre las variedades occidentales (del norte y del sur) y las variedades orientales (del este superior y del este inferior), como lo revelan las pruebas de texto grabado realizadas en la década de 1970.

Fonología

Rasgos fonológicos comunes

Todos los idiomas oto-mangueanos tienen tono: algunos tienen solo dos tonos de nivel mientras que otros tienen hasta cinco tonos de nivel. Además, muchos idiomas tienen una serie de tonos de contorno. Muchos idiomas oto-mangueanos tienen nasalización de vocales fonémicas. Muchos idiomas oto-mangueanos carecen de consonantes labiales, particularmente oclusivas y aquellas que tienen oclusivas labiales normalmente las tienen como un reflejo del proto-oto-mangueano */kʷ/.

Sistemas de tono

Las lenguas oto-mangueanas tienen una amplia gama de sistemas tonales, algunos con hasta 10 contrastes de tonos y otros con solo dos. Algunos idiomas tienen un sistema de registro que solo distingue los tonos por el tono relativo. Otros tienen un sistema de contorno que también distingue los tonos con un tono deslizante. La mayoría, sin embargo, son combinaciones de los sistemas de registro y contorno. El tono como rasgo distintivo está arraigado en la estructura de las lenguas oto-mangueanas y de ninguna manera es un fenómeno periférico como lo es en algunas lenguas que se sabe que han adquirido tono recientemente o que están en proceso de perderlo. En la mayoría de los idiomas oto-mangueanos, el tono sirve para distinguir tanto los significados de las raíces como para indicar diferentes categorías gramaticales. En el mazateco de Chiquihuitlán, que tiene cuatro tonos, se presentan los siguientes pares mínimos:cha /tʃa˥/ "Yo hablo", cha /tʃa˦/ "difícil", cha /tʃa˧/ "su mano" cha /tʃa˩/ "él habla".

El idioma con los tonos más nivelados es Usila Chinantec que tiene cinco tonos de nivel y ningún tono de contorno; Trique de Chicahuaxtla tiene un sistema similar.

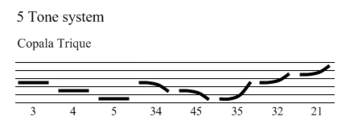

En Copala Trique, que tiene un sistema mixto, sólo se distinguen tres tonos de nivel pero cinco registros tonales dentro de los tonos de contorno.

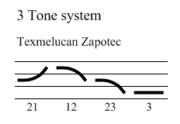

Muchos otros sistemas tienen solo tres niveles de tono, como el tlapaneco y el zapoteco texmelucano.

Particularmente comunes en la rama Oto-Pamean son los sistemas tonales pequeños con solo dos tonos de nivel y un contorno, como Pame y Otomi. Algunos otros como Matlatzinca y Chichimeca Jonaz solo tienen los tonos planos y no tienen contorno.

En algunos idiomas, el acento influye en el tono, por ejemplo, en Pame solo las sílabas acentuadas tienen un contraste tonal. En mazahua ocurre lo contrario y todas las sílabas excepto la final acentuada distingue tono. En tlapaneco el acento está determinado por el contorno tonal de las palabras. La mayoría de los idiomas tienen sistemas de sandhi donde los tonos de una palabra o sílaba están influenciados por otros tonos en otras sílabas o palabras. El chinanteco no tiene reglas de Sandhi, pero el mixteco y el zapoteco tienen sistemas elaborados. Para el mazateco, algunos dialectos tienen sistemas sandhi elaborados (p. ej., Soyaltepec) y otros no (p. ej., el huautla mazateco). Algunos idiomas (particularmente el mixteco) también tienen sistemas de terrazas en los que algunos tonos están "ascendentes" o "descendentes", lo que provoca un aumento o disminución del nivel de tono para todo el registro tonal en las sílabas posteriores.

Discurso silbado

Varios idiomas oto-mangueanos tienen sistemas de habla silbada, donde al silbar las combinaciones tonales de palabras y frases, la información se puede transmitir a distancia sin usar palabras. El habla silbada es particularmente común en las lenguas chinanteca, mazateca y zapoteca.

Protolenguaje

| Proto-Oto-Manguean | |

|---|---|

| Reconstrucción de | Lenguas oto-mangueanas |

Estructura de la sílaba

Proto-Oto-Manguean permitió solo sílabas abiertas de la estructura CV (o CVʔ). Los grupos de consonantes iniciales de sílabas son muy limitados, por lo general solo se permiten sibilantes-CV, CyV, CwV, nasal-CV, ChV o CʔV. Muchos idiomas oto-mangueanos modernos mantienen estas restricciones en la estructura de sílabas, pero otros, sobre todo los idiomas oto-pameos, ahora permiten grupos finales y grupos iniciales de sílabas largas. Este ejemplo con tres consonantes iniciales y tres finales es del norte de Pame: / nlʔo spt / "sus casas".

Fonemas

Los siguientes fonemas están reconstruidos para Proto-Oto-Manguean.

| Fonemas consonánticos reconstruidos del proto-oto-mangueano | |||||

| labiovelar | Alveolar | Palatal | Velar | glotal | |

|---|---|---|---|---|---|

| Paradas | *kʷ | *t | * k | *ʔ | |

| fricativas | *s | ||||

| Nasales | *norte | ||||

| se desliza | *w | *j |

| Fonemas vocálicos reconstruidos del proto-oto-mangueano | ||

| Frente | Central | atrás |

|---|---|---|

| *i | * tu | |

| *mi | ||

| *a |

Rensch también reconstruye cuatro tonos para Proto-Oto-Manguean. Una reconstrucción revisada posterior de Terrence Kaufman agrega los protofonemas */ ts /, */ θ /, */ x /, */ xʷ /, */ l /, */ r /, */ m / y */ o /, y las combinaciones de vocales */ ia /, */ ai /, */ ea /, y */ au /.

Las lenguas oto-mangueanas han cambiado bastante desde el muy espartano inventario de fonemas del proto-oto-mangueano. Muchos idiomas tienen ricos inventarios tanto de vocales como de consonantes. Muchos tienen una serie completa de fricativas, y algunas ramas (particularmente la zapoteca y la chinantecana) distinguen la sonoridad tanto en oclusivas como en fricativas. La serie sonora de las lenguas oto-pameas tiene alófonos fricativos y oclusivos. Los otomianos también tienen series completas de vocales anteriores, centrales y posteriores. Algunos análisis del mixteco incluyen una serie de oclusivas y africadas prenasalizadas sonoras; estos también pueden analizarse como secuencias de consonantes, pero serían los únicos grupos de consonantes conocidos en los idiomas.

Estos son algunos de los cambios de sonido más simples que han servido para dividir la familia Oto-Manguean en subramas:*/t/ a /tʃ/ en chatino*/kʷ/ a /p/ en chiapaneco-mangue, oto-pame e istmo zapoteco*/s/ a /θ/ en mixteco*/s/ a /t/ en chatino*/w/ a /o/ antes de vocales en Oto-Pame*/j/ a /i/ antes de vocales en Oto-Pame y Amuzgo

Léxico

Las siguientes reconstrucciones léxicas de Proto-Oto-Manguean son de Kaufman (1983). Las reconstrucciones son provisionales y, por lo tanto, están marcadas con dos asteriscos (**).

| brillo | Proto-Oto-Manguean |

|---|---|

| sentarse | **hku |

| Amanecer | **(n)xə(n) |

| fuego; fiebre | **xi |

| Tres | **hɔ(n) |

| elegir | **xʷə |

| soplar; silbar | **xʷi |

| maduro | ** como |

| morir | **(h)wə |

| aplanado; aplastado | **(ʔ)ma(h) |

| raíz | **mamá |

| nube; Rocío; lluvia | **nwa |

| tejer | **(n)wa |

| golpear | **(n)pa |

| ladrar | **kʷa |

| ciervo | **kʷa |

| Conejo | **kVwa |

| granos de cacao; vaina comestible | **kVwa |

| curar; medicamento; hierba | **lya |

| la carretera | **lyɔ |

| flor | **lih |

| sal | **re(n) |

| Caña de azúcar | **ro |

| ocho | **(h) Sí |

| dos | **(n)yU |

| mano | **(n) ya |

| dientes | **ʔ(Y)nu |

| y | **ʔ(Y)no |

| malo | **cɔ |

| piedra de amolar | **ci |

| indio | **sa(n) |

| arriba | **sɔ |

| palabra | **ʔɔn |

| pava | **ʔO |

| apertura | **ʔA |

| enterrar | **ʔA |

| agitar | **(n) pi |

| poco | **ci |

| despacio | **(h,n)wi |

| dos | **Wisconsin |

| difícil; piedra; metal | **kɨ |

| defecar | **tɨ |

| mariposa | ** seh |

| corto | ** ʔ te |

| codo | **yo |

| temprano en la noche; oscuro | **nə |

| ojo | **(n)tə |

| yo | **n / A |

| nopal | **nʔta |

| trabajar | ** ta |

| hoja | **kɔ |

| este | **lɔ |

| perro | **lyɔ |

| red | **nɔ |

| uña | **-ku |

| maizal | **nu |

| jarra de agua | ** su |

| cerrar | **ko |

| Leche | **co |

| solo, solo | **a |

| indio | **Hwi(n) |

| morir | **tɨ(n) |

| semilla | **kyen |

| masa de maíz | **l/c-ɔxen |

| elote | **re(n) |

| profundo | **xən |

| mazorca de maíz | **yən |

| sangre | **yən(h) |

| Viva | **pueden |

| nueve | **Xa(n) |

| noche, crepúsculo; sueño, dormir | ** yan |

| abeja | **yɔn |

| espina | **yɔn |

| negro | **tonel |

| horno | **tonel |

| madre | **estafa) |

| amarillo | **no |

| cantar; rezar; música | ** sæ |

| que hacer | **cae |

| bailar | **tae |

| cactus | ** ley |

| mercado | **ʔwæ |

| bañarse | ** sæ |

| maíz | **sæ(n)ʔ |

| piel, corteza | **tuwa |

| animal | **kiyɔ |

| pie | **c/la(h)ku |

| agudo | **cɪʔyə |

| oído | **l/y-ɔkɔ(n) |

| sangre; carne | **ryi(+)no |

| ixtle | **siya |

| vísceras; corazón | **(n)seʔə(n) |

| blanco | **Tyuwa |

| boca | **c/l-oʔwɔ |

| montaña; acantilado | **xeyA |

| coyote | **(n)aʔyu |

| calabaza | ** lɔken |

| algodón | **syi lyɔ |

| ropa de algodón | **lyɔ tyE |

| amplio; lejos; largo | **si (n)tU |

| niño; pequeña | **nosotros |

| nariz | **syi (n)yɨn |

| casa; valla; iglesia | **(n)ku ʔwa |

Contenido relacionado

Semiótica

Historia del portugués

Doble sentido