Teoria atômica

Teoria atômica é a teoria científica de que a matéria é composta de partículas chamadas átomos. A teoria atômica tem suas origens em uma antiga tradição filosófica conhecida como atomismo. De acordo com essa ideia, se alguém pegasse um pedaço de matéria e o cortasse em pedaços cada vez menores, chegaria a um ponto em que os pedaços não poderiam ser cortados em nada menor. Os antigos filósofos gregos chamavam essas hipotéticas partículas últimas da matéria de atomos, uma palavra que significava "sem cortes".

No início dos anos 1800, o cientista John Dalton notou que as substâncias químicas pareciam se combinar e se decompor em outras substâncias por peso em proporções que sugeriam que cada elemento químico é, em última análise, composto de minúsculas partículas indivisíveis de peso consistente. Pouco depois de 1850, alguns físicos desenvolveram a teoria cinética dos gases e do calor, que modelava matematicamente o comportamento dos gases assumindo que eram feitos de partículas. No início do século 20, Albert Einstein e Jean Perrin provaram que o movimento browniano (o movimento errático dos grãos de pólen na água) é causado pela ação das moléculas de água; essa terceira linha de evidência silenciou as dúvidas remanescentes entre os cientistas quanto à existência real de átomos e moléculas. Ao longo do século XIX, alguns cientistas advertiram que a evidência para os átomos era indireta e, portanto, os átomos podem não ser realmente reais, mas apenas parecem ser reais.

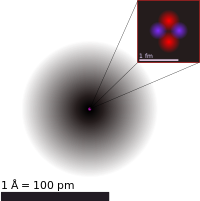

No início do século 20, os cientistas desenvolveram modelos bastante detalhados e precisos para a estrutura da matéria, o que levou a classificações definidas com mais rigor para as minúsculas partículas invisíveis que compõem a matéria comum. Um átomo agora é definido como a partícula básica que compõe um elemento químico. Por volta da virada do século 20, os físicos descobriram que as partículas que os químicos chamavam de "átomos" são na verdade aglomerações de partículas ainda menores (partículas subatômicas), mas os cientistas mantiveram o nome fora de convenção. O termo partícula elementar agora é usado para se referir a partículas que são realmente indivisíveis.

História

Atomismo filosófico

A ideia de que a matéria é composta de unidades discretas é uma ideia muito antiga, aparecendo em muitas culturas antigas, como a Grécia e a Índia. A palavra "átomo" (Grego: ἄτομος; atomos), que significa "incortável", foi cunhado pelos filósofos gregos pré-socráticos Leucipo e seu pupilo Demócrito (c.460–c.370 aC). Demócrito ensinou que os átomos são infinitos em número, incriados e eternos, e que as qualidades de um objeto resultam do tipo de átomos que o compõem. O atomismo de Demócrito foi refinado e elaborado pelo filósofo grego posterior Epicuro (341–270 aC) e pelo poeta epicurista romano Lucrécio (c.99–c.55 aC). Durante o início da Idade Média, o atomismo foi praticamente esquecido na Europa Ocidental. Durante o século XII, tornou-se conhecido novamente na Europa Ocidental através de referências a ele nos escritos recém-redescobertos de Aristóteles. A visão oposta da matéria sustentada por Aristóteles era que a matéria era contínua e infinita e poderia ser subdividida sem limites.

No século 14, a redescoberta de grandes obras que descrevem os ensinamentos atomistas, incluindo De rerum natura de Lucrécio e Vidas e opiniões de filósofos eminentes, levou a uma maior atenção acadêmica sobre o assunto. No entanto, como o atomismo estava associado à filosofia do epicurismo, que contradizia os ensinamentos cristãos ortodoxos, a crença nos átomos não era considerada aceitável pela maioria dos filósofos europeus. O padre católico francês Pierre Gassendi (1592–1655) reviveu o atomismo epicurista com modificações, argumentando que os átomos foram criados por Deus e, embora extremamente numerosos, não são infinitos. Ele foi a primeira pessoa que usou o termo "molécula" para descrever a agregação de átomos. A teoria modificada dos átomos de Gassendi foi popularizada na França pelo médico François Bernier (1620-1688) e na Inglaterra pelo filósofo natural Walter Charleton (1619-1707). O químico Robert Boyle (1627–1691) e o físico Isaac Newton (1642–1727) defenderam o atomismo e, no final do século XVII, ele foi aceito por partes da comunidade científica.

Lei das proporções múltiplas de Dalton

No final do século 18, duas leis sobre reações químicas surgiram sem fazer referência à noção de uma teoria atômica. A primeira foi a lei da conservação da massa, intimamente associada ao trabalho de Antoine Lavoisier, que afirma que a massa total em uma reação química permanece constante (ou seja, os reagentes têm a mesma massa que os produtos). A segunda era a lei das proporções definidas. Estabelecido pela primeira vez pelo químico francês Joseph Proust em 1797, esta lei afirma que, se um composto for decomposto em seus elementos químicos constituintes, as massas dos constituintes sempre terão as mesmas proporções em peso, independentemente da quantidade ou fonte do original. substância.

John Dalton estudou dados coletados por ele mesmo e outros cientistas e notou um padrão que mais tarde veio a ser conhecido como a lei das proporções múltiplas. Em compostos que contêm um determinado elemento, o conteúdo desse elemento diferirá entre esses compostos em proporções de pequenos números inteiros. Dalton concluiu de tudo isso que os elementos reagem entre si em unidades de peso discretas e consistentes. Dalton decidiu chamar essas unidades de "átomos".

Exemplo 1 — óxidos de estanho: Dalton identificou dois óxidos de estanho. Um é um pó cinza (que Dalton chamou de "protóxido") no qual para cada 100 partes de estanho há 13,5 partes de oxigênio. O outro óxido é um pó branco (que Dalton chamou de "deutóxido") no qual para cada 100 partes de estanho há 27 partes de oxigênio. 13,5 e 27 formam uma proporção de 1:2. Dalton concluiu que no óxido cinza há um átomo de oxigênio para cada átomo de estanho, e no óxido branco há dois átomos de oxigênio para cada átomo de estanho. Esses óxidos são hoje conhecidos como óxido de estanho(II) (SnO) e óxido de estanho(IV) (SnO2), respectivamente.

Exemplo 2 — óxidos de ferro: Dalton identificou dois óxidos de ferro. Um deles é um pó preto no qual para cada 100 partes de ferro há cerca de 28 partes de oxigênio. O outro é um pó vermelho no qual para cada 100 partes de ferro há 42 partes de oxigênio. 28 e 42 formam uma proporção de 2:3. Esses óxidos são hoje conhecidos como óxido de ferro (II) (mais conhecido como wüstite) e óxido de ferro (III) (o principal constituinte da ferrugem). Suas fórmulas são Fe2O2 e Fe2O3 respectivamente.

Exemplo 3 — óxidos de nitrogênio: Dalton mencionou três óxidos de nitrogênio: "óxido nitroso", "gás nitroso", e "ácido nítrico" (esses compostos são conhecidos hoje como óxido nitroso, óxido nítrico e dióxido de nitrogênio, respectivamente). "Óxido nitroso" é 63,3% de nitrogênio e 36,7% de oxigênio, o que significa que tem 80 g de oxigênio para cada 140 g de nitrogênio. "Gás nitroso" é 44,05% de nitrogênio e 55,95% de oxigênio, o que significa que há 160 g de oxigênio para cada 140 g de nitrogênio. "Ácido nítrico" é 29,5% de nitrogênio e 70,5% de oxigênio, o que significa que tem 320 g de oxigênio para cada 140 g de nitrogênio. 80 g, 160 g e 320 g formam uma proporção de 1:2:4. As fórmulas para esses compostos são N2O, NO e NO2.

Determinando os pesos atômicos

O peso atômico de um elemento mede o quão pesado um átomo desse elemento é comparado aos átomos dos outros elementos. Dalton e seus contemporâneos não podiam medir o peso absoluto dos átomos - ou seja, seu peso em gramas - porque os átomos eram pequenos demais para serem medidos diretamente com as tecnologias existentes no século XIX. Em vez disso, eles mediram o quão pesados eram os átomos em relação aos átomos de hidrogênio, que Dalton deduziu ser o elemento mais leve.

Dalton estimou os pesos atômicos de acordo com as proporções de massa em que eles se combinaram, com o átomo de hidrogênio tomado como unidade. No entanto, Dalton não percebeu que alguns átomos de elementos existem como moléculas em sua forma natural pura - por exemplo, oxigênio puro existe como O2. Ele também acreditava erroneamente que o composto mais simples entre quaisquer dois elementos é sempre um átomo de cada (então ele pensou que a água era HO, não H2O). Isso, além da grosseria de seu equipamento, prejudicou seus resultados. Por exemplo, em 1803 ele acreditava que os átomos de oxigênio eram 5,5 vezes mais pesados que os átomos de hidrogênio, porque na água ele mediu 5,5 gramas de oxigênio para cada 1 grama de hidrogênio e acreditava que a fórmula da água era HO. Adotando dados melhores, em 1806 ele concluiu que o peso atômico do oxigênio deveria ser 7 em vez de 5,5, e manteve esse peso pelo resto de sua vida. Outros nessa época já haviam concluído que o átomo de oxigênio deve pesar 8 em relação ao hidrogênio igual a 1, se assumirmos a fórmula de Dalton para a molécula de água (HO), ou 16 se assumirmos a fórmula moderna da água (H2O).

A falha na teoria de Dalton foi corrigida em princípio em 1811 por Amedeo Avogadro. Avogadro havia proposto que volumes iguais de quaisquer dois gases, em temperatura e pressão iguais, contêm números iguais de moléculas (em outras palavras, a massa das partículas de um gás não afeta o volume que ele ocupa). A lei de Avogadro permitiu-lhe deduzir a natureza diatômica de numerosos gases estudando os volumes nos quais eles reagiram. Por exemplo: como dois litros de hidrogênio reagem com apenas um litro de oxigênio para produzir dois litros de vapor d'água (a pressão e temperatura constantes), isso significa que uma única molécula de oxigênio se divide em duas para formar duas partículas de água. Assim, Avogadro foi capaz de oferecer estimativas mais precisas da massa atômica do oxigênio e de vários outros elementos, e fez uma distinção clara entre moléculas e átomos.

Oposição à teoria atômica

A teoria atômica de Dalton não foi imediatamente aceita por todos os cientistas.

Um problema era a falta de nomenclatura uniforme. A palavra "átomo" implicava indivisibilidade, mas Dalton, em vez disso, definiu um átomo como sendo a partícula básica de qualquer substância, o que significava que "átomos compostos" como o dióxido de carbono poderia se dividir, ao contrário de "átomos elementares". Outros cientistas usaram sua própria nomenclatura, o que só aumentou a confusão geral. Por exemplo, J. J. Berzelius usou o termo "átomos orgânicos" para se referir a partículas contendo três ou mais elementos, porque ele pensava que isso só existia em compostos orgânicos.

Um segundo problema era filosófico. Os cientistas do século 19 não tinham como observar diretamente os átomos. Eles inferiram a existência de átomos por meio de observações indiretas, como a lei de proporções múltiplas de Dalton. Alguns cientistas, principalmente aqueles que atribuíram à escola do positivismo, argumentaram que os cientistas não deveriam tentar deduzir a realidade mais profunda do universo, mas apenas sistematizar os padrões que podem observar diretamente. Os antiatomistas argumentaram que, embora os átomos possam ser uma abstração útil para prever como os elementos reagem, eles não refletem a realidade concreta.

Tais cientistas às vezes eram conhecidos como "equivalentes", porque preferiam a teoria dos pesos equivalentes, que é uma generalização da lei de proporções definidas de Proust. Por exemplo, 1 grama de hidrogênio combinará com 8 gramas de oxigênio para formar 9 gramas de água, portanto o peso equivalente de oxigênio é 8 gramas. Essa posição acabou sendo anulada por dois avanços importantes que aconteceram no final do século 19: o desenvolvimento da tabela periódica e a descoberta de que as moléculas têm uma arquitetura interna que determina suas propriedades.

A lei de proporções múltiplas de Dalton também demonstrou não ser uma lei universal quando se trata de substâncias orgânicas. Por exemplo, no ácido oleico há 34 g de hidrogênio para cada 216 g de carbono, e no metano há 72 g de hidrogênio para cada 216 g de carbono. 34 e 72 formam uma proporção de 17:36, que não é uma proporção de pequenos números inteiros. Sabemos agora que substâncias baseadas em carbono podem ter moléculas muito grandes, maiores do que qualquer outro elemento pode formar. A fórmula do ácido oleico é C18H34O2 e a do metano é CH4.

Isomerismo

Os cientistas descobriram que algumas substâncias têm exatamente o mesmo conteúdo químico, mas propriedades diferentes. Por exemplo, em 1827, Friedrich Wöhler descobriu que o fulminato de prata e o cianato de prata são ambos 107 partes de prata, 12 partes de carbono, 14 partes de nitrogênio e 12 partes de oxigênio (agora conhecemos suas fórmulas como AgCNO). Wöhler também descobriu que a uréia e o cianato de amônio têm a mesma composição (agora sabemos que suas fórmulas são CH4N2O), mas propriedades diferentes. Em 1830 Jöns Jacob Berzelius introduziu o termo isomerismo para descrever o fenômeno. Em 1860, Louis Pasteur levantou a hipótese de que as moléculas dos isômeros poderiam ter a mesma composição, mas diferentes arranjos de seus átomos.

Em 1874, Jacobus Henricus van 't Hoff propôs que o átomo de carbono se liga a outros átomos em um arranjo tetraédrico. Trabalhando a partir disso, ele explicou as estruturas das moléculas orgânicas de forma que pudesse prever quantos isômeros um composto poderia ter. Considere, por exemplo, o pentano (C5H12). Na maneira de modelar moléculas de van 't Hoff, existem três configurações possíveis para o pentano e, na verdade, existem três substâncias diferentes que têm a mesma composição do pentano, mas propriedades diferentes.

Isomerismo não era algo que pudesse ser totalmente explicado por teorias alternativas à teoria atômica, como a teoria radical e a teoria dos tipos.

Van 't Hoff argumentou que as propriedades químicas das moléculas orgânicas eram determinadas por sua arquitetura física.

Tabela periódica de Mendeleyev

Dmitri Mendeleyev notou que quando ele arranjava os elementos em uma fileira de acordo com seus pesos atômicos, havia uma certa periodicidade neles. Por exemplo, o segundo elemento, lítio, tinha propriedades semelhantes ao nono elemento, sódio, e ao décimo sexto elemento, potássio — um período de sete. Da mesma forma, berílio, magnésio e cálcio eram semelhantes e todos estavam separados por sete lugares na tabela de Mendeleyev (oito lugares separados na tabela moderna). Usando esses padrões, Mendeleyev previu a existência e as propriedades de novos elementos, que mais tarde foram descobertos na natureza: escândio, gálio e germânio. Além disso, a tabela periódica pode prever com quantos átomos de outros elementos um átomo pode se ligar - por exemplo, germânio e carbono estão no mesmo grupo na tabela e seus átomos se combinam com dois átomos de oxigênio cada (GeO2 e CO2). Mendeleyev encontrou esses padrões para confirmar a hipótese de que a matéria é feita de átomos porque mostrou que os elementos podem ser categorizados por seu peso atômico. Inserir um novo elemento no meio de um período quebraria o paralelo entre esse período e o próximo e também violaria a lei de proporções múltiplas de Dalton.

Movimento browniano

Em 1827, o botânico britânico Robert Brown observou que as partículas de poeira dentro dos grãos de pólen flutuando na água balançavam constantemente sem motivo aparente. Em 1905, Albert Einstein teorizou que esse movimento browniano era causado pelas moléculas de água batendo continuamente nos grãos e desenvolveu um modelo matemático para descrevê-lo. Einstein calculou matematicamente o tamanho dos átomos e o número de átomos em uma toupeira. Este modelo foi validado experimentalmente em 1908 pelo físico francês Jean Perrin.

Mecânica estatística

Para introduzir a lei do gás ideal e as formas estatísticas da física, foi necessário postular a existência dos átomos. Em 1738, o físico e matemático suíço Daniel Bernoulli postulou que a pressão dos gases e o calor eram ambos causados pelo movimento subjacente das moléculas.

Em 1860, James Clerk Maxwell, que era um proponente vocal do atomismo, foi o primeiro a usar a mecânica estatística na física. Ludwig Boltzmann e Rudolf Clausius expandiram seu trabalho sobre gases e as leis da termodinâmica, especialmente a segunda lei relativa à entropia. Na década de 1870, Josiah Willard Gibbs estendeu as leis da entropia e da termodinâmica e cunhou o termo "mecânica estatística". Mais tarde, Einstein reinventou independentemente o estilo de Gibbs. leis, porque só haviam sido impressas em um obscuro jornal americano. Mais tarde, Einstein comentou que se soubesse da história de Gibbs? trabalho, ele "não teria publicado esses artigos de forma alguma, mas me limitara ao tratamento de alguns poucos pontos [que eram distintos]." Toda a mecânica estatística e as leis do calor, gás e entropia tomaram a existência de átomos como um postulado necessário.

Descoberta de partículas subatômicas

Pensava-se que os átomos eram a menor divisão possível da matéria até 1897, quando J. J. Thomson descobriu o elétron por meio de seu trabalho com raios catódicos.

Um tubo de Crookes é um recipiente de vidro selado no qual dois eletrodos são separados por um vácuo. Quando uma voltagem é aplicada nos eletrodos, os raios catódicos são gerados, criando uma mancha brilhante onde atingem o vidro na extremidade oposta do tubo. Através da experimentação, Thomson descobriu que os raios poderiam ser desviados por um campo elétrico (além dos campos magnéticos, que já eram conhecidos). Ele concluiu que esses raios, em vez de serem uma forma de luz, eram compostos de partículas muito leves carregadas negativamente. Thomson chamou esses "corpúsculos", mas outros cientistas os chamaram de elétrons, seguindo uma sugestão de 1894 de George Johnstone Stoney para nomear a unidade básica de carga elétrica. Ele mediu a razão massa/carga e descobriu que era 1.800 vezes menor que a do hidrogênio, o menor átomo. Esses corpúsculos eram uma partícula diferente de qualquer outra conhecida anteriormente.

Thomson sugeriu que os átomos eram divisíveis e que os corpúsculos eram seus blocos de construção. Para explicar a carga neutra geral do átomo, ele propôs que os corpúsculos fossem distribuídos em um mar uniforme de carga positiva. Isso ficou conhecido como o modelo do pudim de ameixa, pois os elétrons estavam embutidos na carga positiva como pedaços de fruta em um pudim de frutas secas, embora Thomson pensasse que os elétrons se moviam dentro do átomo.

Descoberta do núcleo

O modelo do pudim de ameixa de Thomson foi refutado em 1909 por um de seus ex-alunos, Ernest Rutherford, que descobriu que a maior parte da massa e carga positiva de um átomo está concentrada em uma fração muito pequena de seu volume, que ele assumiu estar bem no centro.

Ernest Rutherford e seus colegas Hans Geiger e Ernest Marsden começaram a ter dúvidas sobre o modelo de Thomson depois que encontraram dificuldades ao tentar construir um instrumento para medir a relação carga-massa de partículas alfa (essas são carregadas positivamente partículas emitidas por certas substâncias radioativas, como o rádio). As partículas alfa estavam sendo espalhadas pelo ar na câmara de detecção, o que tornava as medições não confiáveis. Thomson havia encontrado um problema semelhante em seu trabalho com raios catódicos, que resolveu criando um vácuo quase perfeito em seus instrumentos. Rutherford não achava que teria esse mesmo problema porque as partículas alfa são muito mais pesadas que os elétrons. De acordo com o modelo do átomo de Thomson, a carga positiva no átomo não é concentrada o suficiente para produzir um campo elétrico forte o suficiente para desviar uma partícula alfa, e os elétrons são tão leves que devem ser empurrados para o lado sem esforço pelo muito partículas alfa mais pesadas. No entanto, houve dispersão, então Rutherford e seus colegas decidiram investigar essa dispersão com cuidado.

Entre 1908 e 1913, Rutherford e seus colegas realizaram uma série de experimentos nos quais bombardearam folhas finas de metal com partículas alfa. Eles detectaram partículas alfa sendo desviadas por ângulos superiores a 90°. Para explicar isso, Rutherford propôs que a carga positiva do átomo não é distribuída por todo o volume do átomo como Thomson acreditava, mas está concentrada em um minúsculo núcleo no centro. Somente uma concentração tão intensa de carga poderia produzir um campo elétrico forte o suficiente para desviar as partículas alfa observadas. O modelo de Rutherford às vezes é chamado de "modelo planetário". No entanto, Hantaro Nagaoka foi citado por Rutherford como o primeiro a sugerir um átomo planetário em 1904. E modelos planetários foram sugeridos já em 1897, como o de Joseph Larmor. Provavelmente, o modelo mais antigo do sistema solar foi encontrado em uma nota inédita de Ludwig August Colding em 1854, cuja ideia era que os átomos eram análogos aos sistemas planetários que giram e causam polaridade magnética.

Primeiros passos em direção a um modelo físico quântico do átomo

O modelo planetário do átomo tinha duas deficiências significativas. A primeira é que, ao contrário dos planetas que orbitam o sol, os elétrons são partículas carregadas. Uma carga elétrica acelerada é conhecida por emitir ondas eletromagnéticas de acordo com a fórmula de Larmor no eletromagnetismo clássico. Uma carga em órbita deve perder energia constantemente e espiralar em direção ao núcleo, colidindo com ele em uma pequena fração de segundo. O segundo problema era que o modelo planetário não conseguia explicar os espectros de emissão e absorção altamente picos dos átomos que foram observados.

A teoria quântica revolucionou a física no início do século 20, quando Max Planck e Albert Einstein postularam que a energia da luz é emitida ou absorvida em quantidades discretas conhecidas como quanta (singular, quantum). Isso levou a uma série de modelos atômicos quânticos, como o modelo quântico de Arthur Erich Haas em 1910 e o modelo atômico quântico de John William Nicholson de 1912 que quantificava o momento angular como h/2π. Em 1913, Niels Bohr incorporou essa ideia em seu modelo de Bohr do átomo, no qual um elétron só poderia orbitar o núcleo em órbitas circulares particulares com momento angular e energia fixos, sua distância do núcleo (ou seja, seus raios) sendo proporcional a sua energia. Sob esse modelo, um elétron não poderia espiralar no núcleo porque não poderia perder energia de maneira contínua; em vez disso, só poderia dar "saltos quânticos" instantâneos. entre os níveis de energia fixos. Quando isso ocorria, a luz era emitida ou absorvida em uma frequência proporcional à mudança de energia (daí a absorção e emissão de luz em espectros discretos).

O modelo de Bohr não era perfeito. Só podia prever as linhas espectrais do hidrogênio, não as dos átomos multieletrônicos. Pior ainda, ele não conseguia nem explicar todas as características do espectro do hidrogênio: à medida que a tecnologia espectrográfica melhorava, descobriu-se que a aplicação de um campo magnético fazia com que as linhas espectrais se multiplicassem de uma forma que o modelo de Bohr não conseguia explicar.. Em 1916, Arnold Sommerfeld adicionou órbitas elípticas ao modelo de Bohr para explicar as linhas de emissão extras, mas isso tornou o modelo muito difícil de usar e ainda não conseguiu explicar átomos mais complexos.

Descoberta de isótopos

Ao fazer experiências com os produtos do decaimento radioativo, em 1913, o radioquímico Frederick Soddy descobriu que parecia haver mais de uma variedade de alguns elementos. O termo isótopo foi cunhado por Margaret Todd como um nome adequado para essas variedades.

Nesse mesmo ano, J. J. Thomson realizou um experimento no qual canalizou um fluxo de íons de néon através de campos magnéticos e elétricos, atingindo uma placa fotográfica na outra extremidade. Ele observou duas manchas brilhantes na placa, que sugeriam duas trajetórias de deflexão diferentes. Thomson concluiu que isso acontecia porque alguns dos íons de néon tinham uma massa diferente. A natureza dessa massa diferente seria posteriormente explicada pela descoberta dos nêutrons em 1932: todos os átomos do mesmo elemento contêm o mesmo número de prótons, enquanto isótopos diferentes têm números diferentes de nêutrons.

Descoberta de partículas nucleares

Em 1917, Rutherford bombardeou gás nitrogênio com partículas alfa e observou núcleos de hidrogênio sendo emitidos do gás (Rutherford os reconheceu, porque os havia obtido anteriormente bombardeando hidrogênio com partículas alfa e observando núcleos de hidrogênio nos produtos). Rutherford concluiu que os núcleos de hidrogênio emergiram dos núcleos dos próprios átomos de nitrogênio (na verdade, ele dividiu um nitrogênio).

De seu próprio trabalho e do trabalho de seus alunos Bohr e Henry Moseley, Rutherford sabia que a carga positiva de qualquer átomo sempre poderia ser igualada à de um número inteiro de núcleos de hidrogênio. Isso, juntamente com a massa atômica de muitos elementos sendo aproximadamente equivalente a um número inteiro de átomos de hidrogênio - então assumidos como as partículas mais leves - o levou a concluir que os núcleos de hidrogênio eram partículas singulares e um constituinte básico de todos os núcleos atômicos. Ele nomeou essas partículas de prótons. Outras experiências de Rutherford descobriram que a massa nuclear da maioria dos átomos excedia a dos prótons que possuía; ele especulou que essa massa excedente era composta de partículas previamente desconhecidas com carga neutra, que foram apelidadas provisoriamente de "nêutrons".

Em 1928, Walter Bothe observou que o berílio emitia uma radiação altamente penetrante e eletricamente neutra quando bombardeado com partículas alfa. Mais tarde, descobriu-se que essa radiação poderia derrubar átomos de hidrogênio da cera de parafina. Inicialmente, pensava-se que era radiação gama de alta energia, já que a radiação gama tinha um efeito semelhante nos elétrons dos metais, mas James Chadwick descobriu que o efeito de ionização era forte demais para ser devido à radiação eletromagnética, desde que a energia e o momento foram conservados na interação. Em 1932, Chadwick expôs vários elementos, como hidrogênio e nitrogênio, à misteriosa "radiação de berílio" e, medindo as energias das partículas carregadas em recuo, deduziu que a radiação era na verdade composta de partículas eletricamente neutras. que não poderiam ser sem massa como o raio gama, mas deveriam ter uma massa semelhante à de um próton. Chadwick agora reivindicava essas partículas como os nêutrons de Rutherford. Por sua descoberta do nêutron, Chadwick recebeu o Prêmio Nobel em 1935.

Modelos físicos quânticos do átomo

Em 1924, Louis de Broglie propôs que todas as partículas em movimento - particularmente as partículas subatômicas, como os elétrons - exibem um certo grau de comportamento ondulatório. Erwin Schrödinger, fascinado por essa ideia, explorou se o movimento de um elétron em um átomo poderia ou não ser mais bem explicado como uma onda do que como uma partícula. A equação de Schrödinger, publicada em 1926, descreve um elétron como uma função de onda em vez de uma partícula pontual. Essa abordagem previu com elegância muitos dos fenômenos espectrais que o modelo de Bohr não conseguiu explicar. Embora esse conceito fosse matematicamente conveniente, era difícil de visualizar e enfrentava oposição. Um de seus críticos, Max Born, propôs, em vez disso, que a função de onda de Schrödinger não descrevia a extensão física de um elétron (como uma distribuição de carga no eletromagnetismo clássico), mas dava a probabilidade de que um elétron, quando medido, ser encontrado em um determinado ponto. Isso reconciliou as idéias de elétrons semelhantes a ondas e semelhantes a partículas: o comportamento de um elétron, ou de qualquer outra entidade subatômica, tem aspectos semelhantes a ondas e semelhantes a partículas, e se um aspecto ou outro é mais aparente depende de a situação.

Uma consequência da descrição de elétrons como formas de onda é que é matematicamente impossível derivar simultaneamente a posição e o momento de um elétron. Isso ficou conhecido como o princípio da incerteza de Heisenberg em homenagem ao físico teórico Werner Heisenberg, que publicou pela primeira vez uma versão dele em 1927. (Heisenberg analisou um experimento mental em que se tenta medir a posição e o momento de um elétron simultaneamente. No entanto, Heisenberg não deu definições matemáticas precisas do que significava a "incerteza" nessas medições. A declaração matemática precisa do princípio da incerteza posição-momento é devida a Earle Hesse Kennard, Wolfgang Pauli e Hermann Weyl.) Isso invalidou O modelo de Bohr, com suas órbitas circulares claras e claramente definidas. O modelo moderno do átomo descreve as posições dos elétrons em um átomo em termos de probabilidades. Um elétron pode potencialmente ser encontrado a qualquer distância do núcleo, mas, dependendo de seu nível de energia e momento angular, existe com mais frequência em certas regiões ao redor do núcleo do que em outras; esse padrão é referido como seu orbital atômico. Os orbitais têm uma variedade de formas — esfera, haltere, toro, etc. — com o núcleo no meio. As formas dos orbitais atômicos são encontradas resolvendo a equação de Schrödinger; no entanto, as soluções analíticas da equação de Schrödinger são conhecidas por muito poucos modelos hamiltonianos relativamente simples, incluindo o átomo de hidrogênio e o cátion di-hidrogênio. Mesmo o átomo de hélio — que contém apenas dois elétrons — desafiou todas as tentativas de um tratamento totalmente analítico.

Contenido relacionado

Filosofia de processo

Argumento da ignorância

Jacques Custeau