Tiahuanaco

Tiwanaku (español: Tiahuanaco o Tiahuanacu) es un sitio arqueológico precolombino en el oeste de Bolivia cerca del lago Titicaca, a unos 70 kilómetros de La Paz, y es uno de los sitios más grandes en Sur America. Los restos superficiales actualmente cubren alrededor de 4 kilómetros cuadrados e incluyen cerámica decorada, estructuras monumentales y bloques megalíticos. La población del sitio probablemente alcanzó su punto máximo alrededor del año 800 d.C. con entre 10 000 y 20 000 personas.

El sitio fue registrado por primera vez en la historia escrita en 1549 por el conquistador español Pedro Cieza de León mientras buscaba la capital inca del sur de Qullasuyu.

El cronista jesuita del Perú Bernabé Cobo informó que el nombre de Tiwanaku alguna vez fue taypiqala, que en aimara significa "piedra en el centro", aludiendo a la creencia de que estaba en el centro del mundo. El nombre con el que sus habitantes conocían a Tiwanaku puede haberse perdido ya que no tenían un lenguaje escrito. Heggarty y Beresford-Jones sugieren que lo más probable es que la lengua puquina haya sido la lengua de Tiwanaku.

Historial del sitio

La datación del sitio se ha perfeccionado significativamente durante el siglo pasado. De 1910 a 1945, Arthur Posnansky sostuvo que el sitio tenía entre 11 000 y 17 000 años según las comparaciones con las eras geológicas y la arqueoastronomía. A partir de la década de 1970, Carlos Ponce Sanginés propuso que el sitio se ocupó por primera vez alrededor de 1580 a. C., la fecha de radiocarbono más antigua del sitio. Esta fecha aún se ve en algunas publicaciones y museos de Bolivia. Desde la década de 1980, los investigadores han reconocido que esta fecha no es confiable, lo que lleva al consenso de que el sitio no tiene más de 200 o 300 a. Más recientemente, una evaluación estadística de fechas de radiocarbono confiables estima que el sitio se fundó alrededor del año 110 d. C. (50-170, 68 % de probabilidad), una fecha respaldada por la falta de estilos cerámicos de períodos anteriores.

Tiwanaku comenzó su crecimiento constante en los primeros siglos de la era común. Desde aproximadamente el 375 al 700 dC, la ciudad adquirió importancia en los Andes. En su apogeo, la ciudad de Tiwanaku abarcaba un área de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados (1,5 millas cuadradas) y tenía una población de más de 10.000 personas. El crecimiento de la ciudad se debió a su compleja economía agropastoral, sustentada por el comercio.

Parece que el sitio se derrumbó alrededor del año 1000 d. C., sin embargo, el razonamiento detrás de esto aún está abierto a debate. Estudios recientes realizados por el geólogo Dr. Elliott Arnold de la Universidad de Pittsburgh han mostrado evidencia de una mayor cantidad de aridez en la región alrededor del momento del colapso. Una sequía en la región habría afectado los sistemas locales de agricultura y probablemente jugó un papel en el colapso de Tiwanaku.

Relaciones

El pueblo de Tiwanaku mantuvo una estrecha relación con la cultura Wari. Las civilizaciones Wari contenían tipos de arquitectura similares a lo que se encuentra en Tiwanaku. Se presume que la relación entre las dos civilizaciones se basa en el comercio o en el ejército. Los Wari no son la única otra civilización con la que Tiwanaku pudo haber tenido contacto. Las ciudades incas también contenían tipos de infraestructura arquitectónica similares a los que se ven en Tiwanaku. De esto se puede esperar que el Inca se haya inspirado en la ciudad de Tiwanaku y otras civilizaciones tempranas en la cuenca andina.

Estructuras

Las estructuras que han sido excavadas por investigadores en Tiwanaku incluyen el montículo de plataforma en terrazas Akapana, Akapana East y las plataformas escalonadas de Pumapunku, el Kalasasaya, el templo de Kantatallita, los recintos de Kheri Kala y Putin, y el templo semisubterráneo. Estos pueden ser visitados por el público.

El Akapana es una estructura aproximadamente en forma de cruz que tiene 257 m de ancho, 197 m de ancho en su punto máximo y 16,5 m de alto. En su centro parece haber habido un patio hundido. Esto fue casi destruido por una profunda excavación de saqueadores que se extiende desde el centro de esta estructura hasta su lado este. El material de la excavación del saqueador fue arrojado en el lado este de Akapana. Una escalera con esculturas está presente en su lado occidental. Posibles complejos residenciales podrían haber ocupado las esquinas noreste y sureste de esta estructura.

Originalmente, se pensaba que Akapana se había desarrollado a partir de una colina modificada. Los estudios del siglo XXI han demostrado que se trata de un montículo de tierra enteramente hecho por el hombre, revestido con una mezcla de bloques de piedra grandes y pequeños. La tierra que comprende Akapana parece haber sido excavada del "foso" que rodea el sitio. Se estima que el bloque de piedra más grande dentro de Akapana, hecho de andesita, pesa 65,7 toneladas. Bloques de piedra espiga en forma de puma y cabezas humanas tachonan las terrazas superiores.

El Akapana Este fue construido en el lado este del antiguo Tiwanaku. Posteriormente se consideró un límite entre el centro ceremonial y la zona urbana. Estaba hecho de un piso grueso preparado de arena y arcilla, que sostenía un grupo de edificios. Se usó arcilla amarilla y roja en diferentes áreas con lo que parecen propósitos estéticos. Se barrió de todos los desechos domésticos, lo que indica su gran importancia para la cultura.

El Pumapunku es una plataforma artificial construida sobre un eje este-oeste como el Akapana. Es un montículo de plataforma de tierra en terrazas en forma de T revestido con bloques megalíticos. Tiene 167,36 m de ancho en su eje norte-sur y 116,7 m de ancho en su eje este-oeste y 5 m de altura. Proyecciones idénticas de 20 metros de ancho se extienden 27,6 metros al norte y al sur desde las esquinas noreste y sureste del Pumapunku. Los patios amurallados y sin amurallar y una explanada están asociados con esta estructura.

Una característica destacada del Pumapunku es una gran terraza de piedra; tiene unas dimensiones de 6,75 por 38,72 metros y está pavimentado con grandes bloques de piedra. Se denomina "Plataforma Lítica" y contiene el bloque de piedra más grande encontrado en el sitio de Tiwanaku. Según Ponce Sangines, se estima que el bloque pesa 131 toneladas métricas. Se estima que el segundo bloque de piedra más grande encontrado dentro del Pumapunku pesa 85 toneladas métricas.

Esparcidos por el sitio del Puma Punku hay varios tipos de piedras talladas. Debido a la complejidad del trabajo en piedra, muchos han teorizado sobre la existencia de extraterrestres, sin embargo, muchas piedras quedan sin terminar y muestran cómo podrían haber sido cortadas.

El Kalasasaya es un gran patio de más de 300 pies de largo, delimitado por una entrada alta. Se ubica al norte del Akapana y al oeste del Templo Semisubterráneo. Dentro del patio es donde los exploradores encontraron la Puerta del Sol. Desde finales del siglo XX, los investigadores han teorizado que esta no era la ubicación original de la puerta de enlace.

Cerca del patio se encuentra el Templo Semisubterráneo; un patio hundido cuadrado que es único por su eje norte-sur en lugar de este-oeste. Las paredes están cubiertas con cabezas de espiga de muchos estilos diferentes, lo que sugiere que la estructura se reutilizó para diferentes propósitos a lo largo del tiempo. Fue construido con muros de pilares de piedra arenisca y sillares de menor tamaño de sillería. Se estima que el bloque de piedra más grande de Kalasasaya pesa 26,95 toneladas métricas.

Dentro de muchas de las estructuras del sitio hay puertas de entrada impresionantes; los de escala monumental se colocan sobre montículos artificiales, plataformas o patios hundidos. Muchas puertas de entrada muestran iconografía del Dios Bastón. Esta iconografía también se usa en algunas vasijas de gran tamaño, lo que indica una importancia para la cultura. Esta iconografía está más presente en la Puerta del Sol.

Las tallas únicas en la parte superior de la Puerta del sol representan animales y otros seres. Algunos han afirmado que el simbolismo representa un sistema de calendario exclusivo de la gente de Tiwanaku, aunque no hay evidencia definitiva de que esta teoría sea correcta.

La Puerta del Sol y otras ubicadas en Pumapunku no están completas. Les falta parte de un marco empotrado típico conocido como chambranle, que normalmente tiene enchufes para abrazaderas para soportar adiciones posteriores. Estos ejemplos arquitectónicos, así como la Puerta Akapana descubierta recientemente, tienen detalles únicos y demuestran una gran habilidad en el corte de piedra. Esto revela un conocimiento de la geometría descriptiva. La regularidad de los elementos sugiere que son parte de un sistema de proporciones.

Se han propuesto muchas teorías sobre la habilidad de la construcción arquitectónica de Tiwanaku. Una es que usaron un luk’ a, que es una medida estándar de unos sesenta centímetros. Otro argumento es a favor de la proporción de Pitágoras. Esta idea requiere triángulos rectángulos en una proporción de cinco a cuatro a tres utilizados en las puertas de enlace para medir todas las partes. Por último, Protzen y Nair argumentan que Tiwanaku tenía un sistema establecido para elementos individuales que dependían del contexto y la composición. Esto se muestra en la construcción de puertas de enlace similares que van desde el tamaño diminuto hasta el monumental, lo que demuestra que los factores de escala no afectaron la proporción. Con cada elemento añadido, las piezas individuales se desplazaron para encajar entre sí.

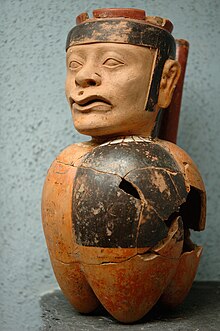

A medida que la población creció, se desarrollaron nichos ocupacionales y la gente comenzó a especializarse en ciertas habilidades. Hubo un aumento de artesanos, que trabajaban en cerámica, joyería y textiles. Al igual que el Inca posterior, Tiwanaku tenía pocas instituciones comerciales o de mercado. En cambio, la cultura se basó en la redistribución de élite. Es decir, las élites del imperio controlaban esencialmente toda la producción económica, pero se esperaba que proporcionaran a cada plebeyo todos los recursos necesarios para realizar su función. Las ocupaciones seleccionadas incluyen agricultores, pastores, pastores, etc. Tal separación de ocupaciones estuvo acompañada por una estratificación jerárquica dentro del imperio.

Algunos autores creen que las élites de Tiwanaku vivían dentro de cuatro murallas que estaban rodeadas por un foso. Esta teoría se llama "teoría del foso de Tiwanaku". Este foso, creen algunos, fue para crear la imagen de una isla sagrada. Dentro de las paredes había muchas imágenes dedicadas al origen humano, que solo las élites verían. Es posible que los plebeyos hayan ingresado a esta estructura solo con fines ceremoniales, ya que albergaba el más sagrado de los santuarios.

Cosmología

En muchas culturas andinas, las montañas son veneradas y pueden considerarse objetos sagrados. El sitio de Tiwanaku está ubicado en el valle entre dos montañas sagradas, Pukara y Chuqi Q'awa. En tales templos en la antigüedad, se llevaron a cabo ceremonias para honrar y agradecer a los dioses y espíritus. Eran lugares de culto y rituales que ayudaron a unificar a los pueblos andinos a través de símbolos compartidos y destinos de peregrinación.

Tiwanaku se convirtió en un centro de ceremonias religiosas precolombinas tanto para el público en general como para las élites. Por ejemplo, el sacrificio humano se utilizó en varias civilizaciones precolombinas para apaciguar a un dios a cambio de buena fortuna. Las excavaciones del templo de Akapana en Tiwanaku revelaron los restos de dedicaciones sacrificiales de humanos y camélidos. Los investigadores especulan que el templo de Akapana también pudo haber sido utilizado como observatorio astronómico. Fue construido de manera que estuviera alineado con el pico de Quimsachata, brindando una vista de la rotación de la Vía Láctea desde el polo sur. Otros templos como Kalasasaya están ubicados para brindar vistas óptimas del amanecer en el equinoccio, el solsticio de verano y el solsticio de invierno. Aunque el valor simbólico y funcional de estos monumentos solo puede especularse, los tiwanaku pudieron estudiar e interpretar las posiciones del sol, la luna, la Vía Láctea y otros cuerpos celestes lo suficientemente bien como para darles un papel importante en su arquitectura.

Las leyendas aymaras sitúan a Tiwanaku en el centro del universo, probablemente por la importancia de su ubicación geográfica. Los Tiwanaku eran muy conscientes de su entorno natural y los usarían junto con su comprensión de la astronomía como puntos de referencia en sus planos arquitectónicos. Los hitos más importantes de Tiwanaku son las montañas y el lago Titicaca. Aunque las orillas del lago Titicaca ahora se encuentran a 20 kilómetros al oeste de Tiwanaku, el tamaño del lago ha disminuido debido a la sequía. En la antigüedad, probablemente se extendía hasta Tiwanaku. La importancia espiritual y la ubicación del lago contribuyeron al significado religioso de Tiwanaku. En la cosmovisión tiwanaku, el lago Titicaca es el lugar de nacimiento espiritual de sus creencias cósmicas. Según la mitología inca, el lago Titicaca es el lugar de nacimiento de Viracocha, quien fue el responsable de crear el sol, la luna, las personas y el cosmos. En el templo de Kalasasaya en Tiwanaku, tallado sobre un monolito conocido como la Puerta del Sol, hay una deidad que sostiene un rayo y rapé. Muchos especulan que se trata de una representación de Viracocha porque la figura se representa con una corona de sol. Sin embargo, también es posible que esta figura represente a una deidad a la que los aymaras denominan “Tunuupa” quien, al igual que Viracocha, está asociada a leyendas de creación y destrucción.

Los aimaras, que se cree que son descendientes de los tiwanaku, tienen un complejo sistema de creencias similar a la cosmología de varias otras civilizaciones andinas. Creen en la existencia de tres espacios: Arajpacha, el mundo superior; Akapacha, el mundo medio o interior; y Manqhaoacha, el mundo inferior. A menudo asociado con el cosmos y la Vía Láctea, se considera que el mundo superior es donde viven los seres celestiales. El mundo medio es donde están todos los seres vivos, y el mundo inferior es donde la vida misma está invertida.

Arqueología

Como el sitio ha sufrido saqueos y excavaciones de aficionados desde poco después de la caída de Tiwanaku, los arqueólogos deben intentar interpretarlo con el entendimiento de que los materiales se mezclaron y destruyeron. Esta destrucción continuó durante la conquista española y el período colonial, y durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Otros daños fueron cometidos por personas que extraían piedra para la construcción de edificios y ferrocarriles, y prácticas de tiro por parte del personal militar.

Ningún edificio en pie ha sobrevivido en el sitio moderno. Solo quedan fundaciones públicas, no domésticas, con paredes mal reconstruidas. Los bloques de sillar utilizados en muchas de estas estructuras se produjeron en masa en estilos similares para que pudieran usarse para múltiples propósitos. A lo largo del período del sitio, ciertos edificios cambiaron de propósito, lo que provocó una mezcla de artefactos que se encuentran hoy.

El estudio detallado de Tiwanaku comenzó a pequeña escala a mediados del siglo XIX. En la década de 1860, Ephraim George Squier visitó las ruinas y luego publicó mapas y bocetos completados durante su visita. El geólogo alemán Alphons Stübel pasó nueve días en Tiwanaku en 1876, creando un mapa del sitio basado en mediciones cuidadosas. También hizo bocetos y creó impresiones en papel de tallas y otras características arquitectónicas. En 1892, el ingeniero Georg von Grumbkow publicó un libro que contenía una importante documentación fotográfica. Con comentarios del arqueólogo Max Uhle, este fue el primer relato científico en profundidad de las ruinas.

Von Grumbkow había visitado Tiwanaku por primera vez entre finales de 1876 y principios de 1877, cuando acompañó como fotógrafo a la expedición del aventurero francés Théodore Ber, financiada por el empresario estadounidense Henry Meiggs, contra la promesa de Ber de donar los artefactos que encontrar, en nombre de Meiggs, a la Institución Smithsonian de Washington y al Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. La expedición de Ber se vio interrumpida por la violenta hostilidad de la población local, instigada por el párroco católico, pero las primeras imágenes de von Grumbkow sobreviven.

- Fotos de excavaciones arqueológicas en 1903

Excavación y restauración contemporánea

En la década de 1960, el gobierno boliviano inició un esfuerzo para restaurar el sitio y reconstruir parte de él. Las paredes del Kalasasaya están casi todas reconstruidas. Las piedras originales que componían el Kalasasaya se habrían parecido a un estilo más parecido a 'Stonehenge', espaciadas uniformemente y erguidas. La reconstrucción no se basó suficientemente en la investigación; por ejemplo, se construyó un nuevo muro alrededor de Kalasasaya. La reconstrucción no tiene una calidad de cantería tan alta como la que se presentó en Tiwanaku. Como se señaló, se cree que la Puerta del Sol, ahora en Kalasasaya, se movió de su ubicación original.

Desde 1978 hasta la década de 1990, el antropólogo Alan Kolata de la Universidad de Chicago y su homólogo boliviano, Oswaldo Rivera, realizaron excavaciones arqueológicas modernas y académicamente sólidas. Entre sus contribuciones se encuentran el redescubrimiento de los suka kollus, la datación precisa del crecimiento y la influencia de la civilización, y la evidencia del colapso de la civilización de Tiwanaku debido a la sequía.

Arqueólogos como Paul Goldstein han argumentado que el imperio de Tiwanaku se extendió fuera del área del altiplano y hasta el valle de Moquegua en Perú. Las excavaciones en los asentamientos de Omo muestran signos de una arquitectura similar característica de Tiwanaku, como un templo y un montículo en terrazas. La evidencia de tipos similares de modificación de la bóveda craneal en entierros entre el sitio de Omo y el sitio principal de Tiwanaku también se está utilizando para este argumento.

Hoy Tiwanaku ha sido designado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, administrado por el gobierno boliviano.

Recientemente, el Departamento de Arqueología de Bolivia (DINAR, dirigido por Javier Escalante) ha estado realizando excavaciones en el montículo de plataforma aterrazado Akapana. El Proyecto Arqueológico Pumapunku-Akapana (Proyecto Arqueológico Pumapunku-Akapana, PAPA) a cargo de la Universidad de Pensilvania, ha estado excavando en el área que rodea el montículo de la plataforma en terrazas durante los últimos años, y también ha realizado estudios de radar de penetración terrestre en el área.

En años anteriores, una escuela de campo de arqueología ofrecida a través del Programa de Escuela de Verano de Harvard, realizada en el área residencial fuera del núcleo monumental, ha provocado controversia entre los arqueólogos locales. El programa estuvo dirigido por el Dr. Gary Urton, de Harvard, experto en quipus, y el Dr. Alexei Vranich de la Universidad de Pensilvania. La controversia fue sobre permitir que un equipo de estudiantes no capacitados trabajara en el sitio, incluso bajo supervisión profesional. Era tan importante que solo se permitía el acceso a arqueólogos profesionales certificados con financiación documentada. La controversia estuvo cargada de matices nacionalistas y políticos. La escuela de campo de Harvard duró tres años, comenzando en 2004 y finalizando en 2007. El proyecto no se renovó en los años siguientes, ni se solicitó permiso para hacerlo.

En 2009, el trabajo de restauración patrocinado por el estado en Akapana se detuvo debido a una queja de la UNESCO. La restauración había consistido en revestir la pirámide con adobe, aunque los investigadores no lo habían establecido como adecuado.

En 2013, los arqueólogos marinos que exploraban el arrecife Khoa del lago Titicaca descubrieron un sitio ceremonial antiguo y extrajeron del suelo del lago artefactos como lapislázuli y figurillas de cerámica, quemadores de incienso y un medallón ceremonial. Los artefactos son representativos de la fastuosidad de las ceremonias y de la cultura Tiwanaku.

Cuando se creó un mapa topográfico del sitio en 2016 mediante el uso de un dron, un "conjunto de estructuras hasta ahora desconocidas" fue revelado. Estas estructuras abarcaban más de 411 hectáreas e incluían un templo de piedra y unas cien estructuras circulares o rectangulares de grandes dimensiones, que posiblemente eran unidades domésticas.

Vigilancia aérea

Entre 2005 y 2007, la UNESCO utilizó varios tipos de métodos de vigilancia aérea para crear una imagen aérea del sitio. En este proceso se utilizaron Lidar, fotografía aérea, drones y escaneo láser terrestre. Los datos concluidos de esta investigación incluyen mapas topográficos que muestran las principales estructuras en el sitio junto con el mapeo de múltiples estructuras en el área de Mollo Kuntu. Se colocaron más de 300 millones de puntos de datos a partir de estos métodos y han ayudado a redefinir estructuras principales que no se han excavado por completo, como el Puma Punku.

Autores importantes

Alan Kolata de la Universidad de Chicago realizó una investigación en Tiwanaku a finales de 1900 a partir de la cual hizo descripciones de la ciudad y su estructura y cultura en su libro The Tiwanaku. Más tarde publicó Valle de los Espíritus, que describía más aspectos de la cultura Tiwanaku, como la astrología y la mitología.

John Wayne Janusek de la Universidad de Vanderbilt también pasó un tiempo a finales de 1900 en el sitio de Tiwanaku registrando los hallazgos de las excavaciones en curso. En 2008 publicó Ancient Tiwanaku, que describe sus hallazgos sobre la arquitectura, la agricultura y otros aspectos de la vida de Tiwanaku.

Jean-Pierre Protzen fue profesor de arquitectura de la Universidad de California en Berkeley y pasó gran parte de su vida estudiando la arquitectura de Tiwanaku. En 2013, publicó Las piedras de Tiahuanaco, que brinda excelentes descripciones de la arquitectura y el trabajo en piedra que se ven en Tiwanaku. Su trabajo ha jugado un papel muy importante en la creación de posibles reconstrucciones de cómo se ven muchas de las estructuras, especialmente el puma punku.

Contenido relacionado

Roberto Lowth

Emperador Keitai

Bandera Negra