Teorías del contacto transoceánico precolombino

teorías del contacto transoceánico precolombino son teorías especulativas que proponen que las posibles visitas a las Américas, las posibles interacciones con los pueblos indígenas de las Américas, o ambas, fueron realizadas por personas de África, Asia, Europa u Oceanía antes del primer viaje de Cristóbal Colón al Caribe en 1492 (es decir, durante cualquier parte de la era precolombina). Los estudios entre 2004 y 2009 sugieren la posibilidad de que las primeras migraciones humanas a las Américas se hayan realizado en barco desde Beringia y viajaron por la costa del Pacífico, contemporáneas y posiblemente anteriores a las migraciones terrestres sobre el puente terrestre de Beringia, que durante el período glacial se unió lo que hoy son Siberia y Alaska. Se debate vigorosamente si los viajes transoceánicos ocurrieron durante el período histórico, lo que resultó en un contacto precolombino entre los pueblos americanos asentados y los viajeros de otros continentes.

Solo unos pocos casos de contacto precolombino son ampliamente aceptados por los principales científicos y académicos. Los pueblos yupik y aleut que residen a ambos lados del estrecho de Bering tenían contacto frecuente entre sí, y se han descubierto productos comerciales de Eurasia en sitios arqueológicos de Alaska. Las exploraciones marítimas de los pueblos nórdicos de Escandinavia a fines del siglo X llevaron a la colonización nórdica de Groenlandia y al campamento base L'Anse aux Meadows en Terranova, que precedió a la llegada de Colón a las Américas por unos 500 años. Estudios genéticos recientes también han sugerido que algunas poblaciones de la Polinesia oriental tienen una mezcla de pueblos costeros del oeste de América del Sur, con una fecha estimada de contacto alrededor del año 1200 d.C.

Las respuestas científicas y académicas a otras afirmaciones de contacto transoceánico posprehistórico y precolombino han variado. Algunas de estas afirmaciones se examinan en fuentes acreditadas revisadas por pares. Muchos otros se basan únicamente en interpretaciones circunstanciales o ambiguas de evidencia arqueológica, el descubrimiento de supuestos artefactos fuera de lugar, comparaciones culturales superficiales, comentarios en documentos históricos o relatos narrativos. Han sido descartados como ciencia marginal, pseudoarqueología o pseudohistoria.

Reclamaciones de contactos polinesios, melanesios y austronesios

Estudios genéticos

Entre 2007 y 2009, el genetista Erik Thorsby y sus colegas publicaron dos estudios en Tissue Antigens que evidencian una contribución genética amerindia a las poblaciones humanas de la Isla de Pascua, determinando que probablemente se introdujo antes del descubrimiento europeo del isla. En 2014, la genetista Anna-Sapfo Malaspinas del Centro de GeoGenética de la Universidad de Copenhague publicó un estudio en Current Biology que encontró evidencia genética humana de contacto entre las poblaciones de la Isla de Pascua y América del Sur, que data de hace aproximadamente 600 años (es decir, 1400 CE ± 100 años). En 2017, un estudio completo de genomas no encontró ninguna mezcla de nativos americanos en individuos antes y después del contacto con los europeos.

Dos restos de "Botocudo" (un término utilizado para referirse a los nativos americanos que viven en el interior de Brasil y hablan los idiomas Macro-Jê), en una investigación publicada en 2013, se encontró que eran miembros del haplogrupo B4a1a1 de ADNmt, que normalmente se encuentra solo entre los polinesios y otros subgrupos de austronesios. Esto se basó en un análisis de catorce cráneos. Dos pertenecían a B4a1a1, mientras que doce pertenecían a subclades del haplogrupo C1 de mtDNA (común entre los nativos americanos). El equipo de investigación examinó varios escenarios, ninguno de los cuales podía decir con certeza que fuera correcto. Desestimaron un escenario de contacto directo en la prehistoria entre Polinesia y Brasil como "demasiado improbable para considerarlo seriamente". Si bien B4a1a1 también se encuentra entre el pueblo malgache de Madagascar (que experimentó un importante asentamiento austronesio en la prehistoria), los autores lo describen como "fantasioso" sugerencias de que B4a1a1 entre los Botocudo resultó del comercio de esclavos africanos (que incluía a Madagascar). Un estudio de 2020 cuestionó fuertemente la premisa del documento por estar basado en clasificaciones raciales obsoletas.

En 2020, un estudio en Nature encontró que las poblaciones en las islas Mangareva, Marquesas y Palliser y la Isla de Pascua tenían una mezcla genética de poblaciones indígenas de América del Sur, con el ADN de las poblaciones contemporáneas de Zenú. la gente de la costa pacífica de Colombia es la coincidencia más cercana. Los autores sugieren que las firmas genéticas probablemente fueron el resultado de un único contacto antiguo. Propusieron que un evento de mezcla inicial entre indígenas sudamericanos y polinesios ocurrió en el este de Polinesia entre 1150 y 1230 d. C., con una mezcla posterior en la Isla de Pascua alrededor de 1380 d. C., pero sugirieron otros posibles escenarios de contacto, por ejemplo, viajes polinesios a América del Sur seguidos de Los polinesios regresan a Polinesia con los sudamericanos o llevan herencia genética sudamericana. Varios académicos que no participaron en el estudio sugirieron que era más probable un evento de contacto en América del Sur.

Patata dulce

La batata, un cultivo alimenticio originario de las Américas, estaba muy extendida en la Polinesia cuando los exploradores europeos llegaron al Pacífico por primera vez. La batata ha sido fechada por radiocarbono en 1000 EC en las Islas Cook. El pensamiento actual es que fue llevado a la Polinesia central c. 700 CE y se extendió por Polinesia desde allí. Se ha sugerido que fue traído por polinesios que habían viajado a través del Pacífico a Sudamérica y de regreso, o que los sudamericanos lo trajeron a Polinesia. También es posible que la planta flotara a través del océano después de ser descartada del cargamento de un barco. De acuerdo con la "hipótesis tripartita", el análisis filogenético respalda al menos dos introducciones separadas de batatas de América del Sur a la Polinesia, una antes y otra después del contacto con los europeos. Sin embargo, la mayoría de los estudiosos afirman que la batata llegó a Polinesia hace unos 100.000 años, mucho antes de que los humanos se aventuraran a esta parte del mundo.

Los lingüistas holandeses y especialistas en lenguas amerindias Willem Adelaar y Pieter Muysken han sugerido que la palabra batata es compartida por las lenguas polinesias y las lenguas de América del Sur. Protopolinesio *kumala (compárese con kumara de Isla de Pascua, hawaiano ʻuala, maorí kūmara; a pesar de que una protoforma se reconstruye arriba, los cognados aparentes fuera de la Polinesia Oriental son definitivamente prestados de las lenguas de la Polinesia Oriental o son irregulares, lo que pone en duda el estado y la edad de la Proto-Polinesia.) puede estar conectado con el quechua dialectal y el aimara k'umar ~ k'umara; la mayoría de los dialectos quechuas en realidad usan apichu en su lugar, pero comal fue atestiguado en la extinta lengua Cañari en la costa de lo que ahora es Ecuador en 1582.

Adelaar y Muysken afirman que la similitud en la palabra batata "constituye casi una prueba del contacto incidental entre los habitantes de la región andina y el Pacífico Sur". Los autores argumentan que la presencia de la palabra batata sugiere contactos esporádicos entre Polinesia y América del Sur, pero no necesariamente migraciones.

Ageratum conyzoides

Ageratum conyzoides, también conocida como billygoat-weed, chick weed, goatweed o whiteweed, es originaria de las Américas tropicales y fue encontrada en Hawái por William Hillebrand en 1888, quien consideró que tenía cultivado allí antes de la llegada del Capitán Cook en 1778. Un nombre nativo legítimo (meie parari o mei rore) y uso medicinal nativo establecido y uso como aroma y en leis se han ofrecido como apoyo a la era pre-cookiana.

Cúrcuma

La cúrcuma (Curcuma longa) se originó en Asia, y existe evidencia lingüística y circunstancial de la difusión y uso de la cúrcuma por parte de los pueblos austronesios en Oceanía y Madagascar. Günter Tessmann en 1930 (300 años después del contacto con los europeos) informó que la tribu Amahuaca cultivaba una especie de Curcuma al este del río Alto Ucayali en Perú y era una planta colorante utilizada para la pintura. del cuerpo, con el pueblo huitoto cercano usándolo como pintura facial en sus bailes ceremoniales. David Sopher señaló en 1950 que "la evidencia de una introducción transpacífica preeuropea de la planta por parte del hombre parece realmente muy fuerte".

Antropología física

En diciembre de 2007, se encontraron varios cráneos humanos en un museo en Concepción, Chile. Estos cráneos se originaron en la isla Mocha, una isla que se encuentra frente a la costa de Chile en el Océano Pacífico, anteriormente habitada por los mapuches. El análisis craneométrico de los cráneos, según Lisa Matisoo-Smith de la Universidad de Otago y José Miguel Ramírez Aliaga de la Universidad de Valparaíso, sugiere que los cráneos tienen "rasgos polinesios" – como una forma pentagonal cuando se ven desde atrás y mandíbulas basculantes.

También se han encontrado mandíbulas de balancín en una excavación realizada por José Miguel Ramírez en la localidad costera de Tunquén, Chile Central. El sitio de excavación corresponde a un área con tumbas prehispánicas y concheros (en español: conchal). Una revisión global de las mandíbulas de los rockeros entre diferentes poblaciones muestra que, si bien las mandíbulas de los rockeros no son exclusivas de los polinesios "[l]a rareza de las mandíbulas de los rockeros en los nativos de América del Sur apoya" la vista de "viajeros polinesios que se aventuraron a la costa oeste de América del Sur".

Evidencia disputada

Pollos araucanos

En 2007 surgieron evidencias que sugerían la posibilidad de un contacto precolombino entre el pueblo mapuche (araucanos) del centro-sur de Chile y los polinesios. Huesos de pollos araucanos encontrados en el sitio de El Arenal en la península de Arauco, un área habitada por mapuche, respaldan una introducción precolombina de variedades locales de las islas del Pacífico Sur a América del Sur. Los huesos encontrados en Chile fueron fechados por radiocarbono entre 1304 y 1424, antes de la llegada de los españoles. Las secuencias de ADN de pollo se compararon con las de los pollos de Samoa Americana y Tonga, y se encontró que eran diferentes a las de los pollos europeos.

Sin embargo, este hallazgo fue cuestionado por un estudio de 2008 que cuestionó su metodología y concluyó que su conclusión es defectuosa, aunque la teoría que postula aún puede ser posible. Otro estudio en 2014 reforzó ese rechazo y planteó la falla crucial en la investigación inicial: "El análisis de especímenes antiguos y modernos revela una firma genética polinesia única" y que "una conexión previamente informada entre la América del Sur preeuropea y los pollos polinesios muy probablemente resultó de la contaminación con ADN moderno, y que es probable que este problema confunda los estudios de ADN antiguos que involucran secuencias de pollos del haplogrupo E".

Sin embargo, en un estudio de 2013, los autores originales ampliaron y elaboraron sus hallazgos y concluyeron:

Este enfoque integral demuestra que el examen de las secuencias modernas de ADN de pollo no contribuye a comprender los orígenes de los primeros pollos de Chile. Las interpretaciones basadas en poblaciones de pollo modernas de mala fuente y documentadas, divorciadas de la evidencia arqueológica e histórica, no resisten el escrutinio. En cambio, esta cuenta ampliada confirmará la edad precolombina de los restos del Arenal y prestará apoyo a nuestra hipótesis original de que su aparición en América del Sur es probablemente debido al contacto Polinesiano con las Américas en la prehistoria.

Un estudio de 2019 de pollos sudamericanos "reveló un componente genético desconocido que está presente principalmente en la población de la Isla de Pascua y que también está presente en las poblaciones locales de pollos de la franja sudamericana del Pacífico". La proximidad genética del pollo de Isla de Pascua con las aves de caza continentales de SA se explica por el hecho de que ambas poblaciones no fueron cruzadas con razas cosmopolitas y por lo tanto permanecen más cercanas a la población ancestral que las originó. " La proximidad genética también podría 'ser indicativa de un origen común de estas dos poblaciones'.

Canoas de California

Investigadores como Kathryn Klar y Terry Jones han propuesto una teoría del contacto entre los hawaianos y el pueblo chumash del sur de California entre los años 400 y 800 d.C. Las canoas de tablones cosidos fabricadas por los Chumash y los vecinos Tongva son únicas entre los pueblos indígenas de América del Norte, pero tienen un diseño similar a las canoas más grandes utilizadas por los polinesios y los melanesios para viajes en alta mar. Tomolo'o, la palabra chumash para tal oficio, puede derivar de tumula'au/kumula'au, el término hawaiano para los troncos de los que los carpinteros tallan tablones para coser en canoas. El término análogo de Tongva, tii'at, no está relacionado. Si ocurrió, este contacto no dejó ningún legado genético en California o Hawai. Esta teoría ha atraído una atención limitada de los medios en California, pero la mayoría de los arqueólogos de las culturas Tongva y Chumash la rechazan porque el desarrollo independiente de la canoa de tablones cosidos durante varios siglos está bien representado en el registro material.

Clava hand-club y palabras para hachas

Los artefactos arqueológicos conocidos como garrotes clava encontrados en la Araucanía y áreas cercanas de Argentina tienen un gran parecido con el simple okewa encontrado en Nueva Zelanda. Las mazas de clava también se mencionan en las crónicas españolas que datan de la Conquista de Chile. Según Grete Mostny, las mazas clava "parecen haber llegado a la costa oeste de América del Sur desde el Pacífico". Según los informes, los clubes polinesios de las islas Chatham son los más similares a los de Chile. La clava hand-club es uno de los varios artefactos mapuches de estilo polinesio conocidos.

En Isla de Pascua, la palabra para un hacha de piedra es toki; entre los maoríes de Nueva Zelanda, la palabra toki denota una azuela; en lengua mapuche de Chile y Argentina, la palabra para hacha de piedra es toki; y más lejos en Colombia, la palabra yurumanguí para hacha es totoki. La palabra mapuche toki también puede significar "jefe" y así puede estar relacionado con la palabra quechua toqe ("jefe de la milicia") y la palabra aymara toqueni ("persona de gran juicio" 34;). En opinión de Moulian et al. (2015) los posibles vínculos sudamericanos complican el significado de la palabra toki porque sugieren un contacto polinesio.

Reclamaciones de contactos de Asia oriental

Reclamaciones de contacto con Ecuador

Un estudio genético de 2013 sugirió la posibilidad de contacto entre Ecuador y el este de Asia, que no habría ocurrido antes de hace 6000 años (4000 a. C.) a través de una migración transoceánica o costera tardía que no dejó huellas genéticas. huellas en América del Norte. La investigación adicional no respaldó esto, sino que fue más bien "un caso de un linaje fundador raro que se ha perdido en otro lugar por la deriva".

Reclamaciones de contacto chino

Algunos investigadores han argumentado que la civilización olmeca surgió con la ayuda de refugiados chinos, particularmente al final de la dinastía Shang. En 1975, Betty Meggers de la Institución Smithsonian argumentó que la civilización olmeca se originó alrededor del año 1200 a. C. debido a las influencias chinas Shang. En un libro de 1996, Mike Xu, con la ayuda de Chen Hanping, afirmó que los celtas de La Venta llevan caracteres chinos. Estas afirmaciones no están respaldadas por los principales investigadores mesoamericanos.

Se han hecho otras afirmaciones de contactos tempranos de China con América del Norte. En 1882, se encontraron aproximadamente 30 monedas de latón, quizás ensartadas, en el área de Cassiar Gold Rush, aparentemente cerca de Dease Creek, un área dominada por mineros de oro chinos. Un relato contemporáneo dice:

En el verano de 1882 un minero encontrado en De Foe (¿Deorse?) arroyo, distrito de Cassiar, Br. Columbia, treinta monedas chinas en la arena auriferosa, veinticinco pies por debajo de la superficie. Parecían haber sido tenues, pero al subirlos al minero les dejó desmoronarse. La tierra arriba y alrededor de ellos era tan compacta como cualquiera en el vecindario. Una de estas monedas que examiné en la tienda de Chu Chong en Victoria. Ni en metal ni en marcas se parecía a las monedas modernas, pero en sus figuras parecía más un calendario azteca. Por lo que puedo hacer las marcas, este es un ciclo cronológico chino de sesenta años, inventado por el Emperador Huungti, 2637 BCE, y distribuido en esta forma para que su gente lo recuerde.

Grant Keddie, curador de arqueología en el Royal B.C. El museo los identificó como símbolos del templo de la buena suerte que se acuñaron en el siglo XIX. Creía que las afirmaciones de que eran muy antiguas las hacía notorias y escribió que "las monedas del templo se mostraron a muchas personas y diferentes versiones de historias relacionadas con su descubrimiento y edad se extendieron por la provincia para imprimirlas y cambiarlas". frecuentemente por muchos autores en los últimos 100 años."

Un grupo de misioneros budistas chinos dirigidos por Hui Shen antes del año 500 EC afirmó haber visitado un lugar llamado Fusang. Aunque los cartógrafos chinos ubicaron este territorio en la costa asiática, otros sugirieron ya en el siglo XIX que Fusang podría haber estado en América del Norte, debido a las similitudes percibidas entre partes de la costa de California y Fusang, según lo describen las fuentes asiáticas.

En su libro 1421: El año en que China descubrió el mundo, el autor británico Gavin Menzies afirmó que las flotas del tesoro del almirante Ming Zheng He llegaron a América en 1421. Los historiadores profesionales afirman que Zheng He llegó a la costa este de África, y descartar la hipótesis de Menzies como totalmente sin prueba.

En 1973 y 1975, se descubrieron frente a la costa de California piedras en forma de rosquilla que se asemejaban a anclas de piedra que usaban los pescadores chinos. Inicialmente se pensó que estas piedras (a veces llamadas piedras de Palos Verdes) tenían hasta 1.500 años y, por lo tanto, se pensó que eran una prueba del contacto precolombino de los marineros chinos. Investigaciones geológicas posteriores demostraron que estaban hechos de una roca local que se conoce como esquisto de Monterey, y actualmente se cree que fueron utilizados por los colonos chinos que pescaban en la costa durante el siglo XIX.

Reclamaciones de contactos japoneses

El arqueólogo Emilio Estrada y sus colaboradores escribieron que la cerámica que estaba asociada con la cultura Valdivia de la costa de Ecuador y que databa del 3000 al 1500 a. C. exhibía similitudes con la cerámica que se produjo durante el período Jōmon en Japón, argumentando que el contacto entre los dos las culturas podrían explicar las similitudes. Los problemas cronológicos y de otro tipo han llevado a la mayoría de los arqueólogos a descartar esta idea como inverosímil. Se ha sugerido que las semejanzas (que no son completas) se deben simplemente al número limitado de diseños posibles al incidir la arcilla.

La antropóloga de Alaska Nancy Yaw Davis afirma que el pueblo Zuni de Nuevo México presenta similitudes lingüísticas y culturales con los japoneses. El idioma Zuni es un aislamiento lingüístico, y Davis sostiene que la cultura parece diferir de la de los nativos circundantes en términos de tipo de sangre, enfermedad endémica y religión. Davis especula que los sacerdotes budistas o los campesinos inquietos de Japón pueden haber cruzado el Pacífico en el siglo XIII, viajaron al suroeste de Estados Unidos e influyeron en la sociedad Zuni.

En la década de 1890, el abogado y político James Wickersham argumentó que el contacto precolombino entre marineros japoneses y nativos americanos era muy probable, dado que desde principios del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX se sabe que varias docenas de barcos japoneses han sido llevado de Asia a América del Norte a lo largo de las poderosas corrientes de Kuroshio. Los barcos japoneses desembarcaron en lugares entre las islas Aleutianas en el norte y México en el sur, con un total de 293 personas en los 23 casos en los que se dieron recuentos en los registros históricos. En la mayoría de los casos, los marineros japoneses regresaron gradualmente a casa en barcos mercantes. En 1834, un barco japonés sin timón y sin mástil naufragó cerca de Cape Flattery en el noroeste del Pacífico. Tres sobrevivientes del barco fueron esclavizados por Makahs por un período antes de ser rescatados por miembros de la Compañía de la Bahía de Hudson. Otro barco japonés desembarcó alrededor de 1850 cerca de la desembocadura del río Columbia, escribe Wickersham, y los marineros fueron asimilados a la población nativa americana local. Si bien admitió que no hay pruebas definitivas de contactos precolombinos entre japoneses y norteamericanos, Wickersham pensó que era inverosímil que dichos contactos, como los descritos anteriormente, hubieran comenzado solo después de que los europeos llegaron a América del Norte y comenzaron a documentarlos.

Afirmaciones de contacto indio

En 1879, Alexander Cunningham escribió una descripción de las tallas de la estupa de Bharhut en el centro de la India, que datan de c. 200 a. C., entre los cuales notó lo que parecía ser una representación de una chirimoya (Annona squamosa). Cunningham inicialmente no sabía que esta planta, autóctona de los trópicos del Nuevo Mundo, se introdujo en la India después del descubrimiento de la ruta marítima por Vasco da Gama en 1498, y se le señaló el problema. Un estudio de 2009 afirmó haber encontrado restos carbonizados que datan del 2000 a. C. y parecen ser semillas de chirimoya.

Grafton Elliot Smith afirmó que ciertos motivos presentes en las tallas de las estelas mayas en Copán representaban al elefante asiático y escribió un libro sobre el tema titulado Elefantes y etnólogos en 1924. Los arqueólogos contemporáneos sugirieron que Es casi seguro que las representaciones se basaron en el tapir (indígena), con el resultado de que las sugerencias de Smith generalmente han sido descartadas por investigaciones posteriores.

Algunos objetos representados en tallas de Karnataka, que datan del siglo XII, que se asemejan a mazorcas de maíz (Zea mays—un cultivo nativo del Nuevo Mundo), fueron interpretados por Carl Johannessen en 1989 como evidencia de contacto precolombino. Estas sugerencias fueron descartadas por varios investigadores indios basándose en varias líneas de evidencia. Algunos han afirmado que el objeto representa en cambio un 'Muktaphala', una fruta imaginaria adornada con perlas.

Reclamaciones de contacto africano y asiático occidental

Reclamaciones de contacto africano

Los reclamos propuestos para una presencia africana en Mesoamérica se derivan de los atributos de la cultura olmeca, la supuesta transferencia de plantas africanas a las Américas y las interpretaciones de los relatos históricos europeos y árabes.

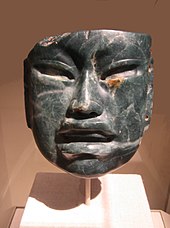

La cultura olmeca existió en lo que ahora es el sur de México desde aproximadamente 1200 a. C. hasta 400 a. La idea de que los olmecas están relacionados con los africanos fue sugerida por primera vez por José Melgar, quien descubrió la primera cabeza colosal en Hueyapan (ahora Tres Zapotes) en 1862. Más recientemente, Ivan Van Sertima especuló una influencia africana en la cultura mesoamericana en su libro Vinieron antes que Colón (1976). Sus afirmaciones incluían la atribución de las pirámides mesoamericanas, la tecnología del calendario, la momificación y la mitología a la llegada de los africanos en barco en las corrientes que iban desde África occidental hasta las Américas. Fuertemente inspirado por Leo Wiener (ver más abajo), Van Sertima sugirió que el dios azteca Quetzalcóatl representaba a un visitante africano. Sus conclusiones han sido severamente criticadas por los principales académicos y consideradas pseudoarqueología.

La obra África y el descubrimiento de América de Leo Wiener sugiere similitudes entre el pueblo mandinga de África occidental y los símbolos religiosos nativos mesoamericanos, como la serpiente alada y el disco solar, o Quetzalcóatl, y palabras que tienen raíces mandé y comparten significados similares en ambas culturas, como "kore", "gadwal" y "qubila" (en árabe) o "kofila" (en mandinga).

Fuentes malienses describen lo que algunos consideran visitas al Nuevo Mundo por parte de una flota del Imperio de Malí en 1311, dirigida por Abu Bakr II. De acuerdo con la única copia conocida basada en una fuente primaria del diario de Cristóbal Colón (transcrito por Bartolomé de las Casas), el propósito del tercer viaje de Colón fue probar (1) las afirmaciones del rey Juan II de Portugal que "se habían encontrado canoas que partieron de la costa de Guinea [África Occidental] y navegaron hacia el oeste con mercancías" y (2) las afirmaciones de los habitantes nativos de la isla caribeña de Hispaniola de que "había llegado a Española desde el sur y sureste, un pueblo negro que tiene las puntas de sus lanzas hechas de un metal que llamada guanin, de la cual había enviado muestras a los Reyes para que las hicieran ensayar, hallándose que de 32 partes, 18 eran de oro, 6 de plata y 8 de cobre".

La investigadora brasileña Niede Guidon, que dirigió las excavaciones de los yacimientos de Pedra Furada, "dijo que creía que los humanos... podrían no haber venido por tierra desde Asia sino en barco desde África", y el viaje tomó lugar hace 100.000 años, mucho antes de las fechas aceptadas para las primeras migraciones humanas que condujeron al asentamiento prehistórico de las Américas. Michael R. Waters, geoarqueólogo de la Universidad Texas A&M, señaló la ausencia de evidencia genética en las poblaciones modernas para respaldar la afirmación de Guidon.

Reclamaciones de contacto árabe

Los primeros relatos chinos de expediciones musulmanas afirman que los marineros musulmanes llegaron a una región llamada Mulan Pi ("piel de magnolia") (chino: 木蘭皮; pinyin: Mùlán Pí; Wade–Giles: Mu-lan -p'i). Mulan Pi se menciona en Lingwai Daida (1178) de Zhou Qufei y Zhufan Zhi (1225) de Chao Jukua, juntos denominados el "Documento Cantado". Mulan Pi normalmente se identifica como España y Marruecos de la dinastía almorávide (Al-Murabitun), aunque algunas teorías marginales sostienen que es una parte de las Américas.

Un partidario de la interpretación de Mulan Pi como parte de las Américas fue el historiador Hui-lin Li en 1961, y aunque Joseph Needham también estaba abierto a la posibilidad, dudaba que los barcos árabes en ese momento hubieran podido resistir un viaje de regreso de una distancia tan larga a través del Océano Atlántico, señalando que un viaje de regreso hubiera sido imposible sin el conocimiento de los vientos y corrientes predominantes.

Según el historiador musulmán Abu al-Hasan Ali al-Mas'udi (871–957), Khashkhash Ibn Saeed Ibn Aswad navegó por el Océano Atlántico y descubrió una tierra previamente desconocida (Arḍ Majhūlah, árabe: أرض مجهولة) en 889 y regresó con un cargamento de valiosos tesoros. El pasaje se ha interpretado alternativamente para implicar que Ali al-Masudi consideraba que la historia de Khashkhash era un cuento fantasioso.

Afirmaciones de contacto con los antiguos fenicios

En 1996, Mark McMenamin propuso que los marineros fenicios descubrieran el Nuevo Mundo c. 350 a. El estado fenicio de Cartago acuñó estateres de oro en el año 350 a. McMenamin demostró más tarde que estas monedas encontradas en Estados Unidos eran falsificaciones modernas.

Afirmaciones de antiguo contacto judaico

La inscripción de Bat Creek y la Piedra del Decálogo de Los Lunas han llevado a algunos a sugerir la posibilidad de que los marinos judíos hayan viajado a América después de huir del Imperio Romano en la época de las guerras judeo-romanas en los siglos I y II d.C..

Sin embargo, los arqueólogos estadounidenses Robert C. Mainfort Jr. y Mary L. Kwas argumentaron en American Antiquity (2004) que la inscripción de Bat Creek fue copiada de una ilustración en un libro de referencia masónico de 1870 e introdujo por el asistente de campo del Smithsonian que lo encontró durante las actividades de excavación.

En cuanto a la Piedra del Decálogo, hay errores que sugieren que fue tallada por uno o más novatos que pasaron por alto o malinterpretaron algunos detalles en un Decálogo fuente del que la copiaron. Dado que no hay otra evidencia o contexto arqueológico en los alrededores, lo más probable es que la leyenda de la universidad cercana sea cierta: que la piedra fue tallada por dos estudiantes de antropología cuyas firmas se pueden ver inscritas en la roca debajo del Decálogo, & #34;Eva y Hobe 3-13-30."

El erudito Cyrus H. Gordon creía que los fenicios y otros grupos semíticos cruzaron el Atlántico en la antigüedad y finalmente llegaron a América del Norte y del Sur. Esta opinión se basó en su propio trabajo sobre la inscripción de Bat Creek. John Philip Cohane también sostuvo ideas similares; Cohane incluso afirmó que muchos topónimos geográficos en los Estados Unidos tienen un origen semítico.

Reclamaciones de contacto europeo

Hipótesis solutrense

La hipótesis solutrense sostiene que los europeos emigraron al Nuevo Mundo durante la era paleolítica, alrededor del 16.000 al 13.000 a. Esta hipótesis propone el contacto en parte sobre la base de las similitudes percibidas entre las herramientas de pedernal de la cultura solutrense en la actual Francia, España y Portugal (que prosperaron alrededor del 20 000 al 15 000 a. C.) y la cultura Clovis de América del Norte, que se desarrolló alrededor del 9000 a. a. La hipótesis solutrense se propuso a mediados de la década de 1990. Tiene poco apoyo entre la comunidad científica y los marcadores genéticos son inconsistentes con la idea.

Afirmaciones de contacto con los antiguos romanos

La evidencia de contactos con las civilizaciones de la Antigüedad clásica, principalmente con el Imperio Romano, pero a veces también con otras culturas contemporáneas, se ha basado en hallazgos arqueológicos aislados en sitios americanos que se originaron en el Viejo Mundo. Por ejemplo, la Bahía de las Jarras en Brasil ha estado produciendo antiguas tinajas de arcilla que se asemejan a las ánforas romanas durante más de 150 años. Se ha propuesto que el origen de estas tinajas sea un naufragio romano, aunque también se ha sugerido que podrían ser tinajas españolas de aceite de oliva del siglo XV o XVI.

El arqueólogo Romeo Hristov argumenta que un barco romano, o la deriva de un naufragio de este tipo a las costas americanas, es una posible explicación para el supuesto descubrimiento de artefactos que aparentemente son de origen romano antiguo (como la cabeza barbuda de Tecaxic-Calixtlahuaca) En América. Hristov afirma que la posibilidad de tal evento se ha hecho más probable por el descubrimiento de evidencia de viajes de romanos a Tenerife y Lanzarote en las Islas Canarias, y de un asentamiento romano (desde el siglo I a. C. hasta el siglo IV d. C.) en Lanzarote.

En 1950, un botánico italiano, Domenico Casella, sugirió que una representación de una piña (una fruta nativa de los trópicos del Nuevo Mundo) estuviera representada entre las pinturas murales de frutas mediterráneas en Pompeya. Según Wilhelmina Feemster Jashemski, esta interpretación ha sido cuestionada por otros botánicos, quienes la identifican como una piña del pino piñonero, que es originario del área mediterránea.

Cabeza Tecaxic-Calixtlahuaca

Una pequeña escultura de terracota de una cabeza, con barba y rasgos parecidos a los europeos, fue encontrada en 1933 en el Valle de Toluca, 72 kilómetros (45 mi) al suroeste de la Ciudad de México, en una ofrenda funeraria bajo tres pisos intactos de un edificio precolonial que data de entre 1476 y 1510. El artefacto ha sido estudiado por la autoridad en arte romano Bernard Andreae, director emérito del Instituto Alemán de Arqueología en Roma, Italia, y el antropólogo austriaco Robert von Heine-Geldern, quienes afirmaron que el estilo del artefacto era compatible con las pequeñas esculturas romanas del siglo II. Si es genuino y si no se colocó allí después de 1492 (la cerámica encontrada con él data de entre 1476 y 1510), el hallazgo proporciona evidencia de al menos un contacto único entre el Viejo y el Nuevo Mundo.

Según Michael E. Smith de la Universidad Estatal de Arizona, un destacado erudito mesoamericano llamado John Paddock solía decirles a sus clases en los años previos a su muerte que Hugo Moedano, un estudiante que trabajó originalmente en el sitio. A pesar de hablar con personas que conocían al descubridor original (García Payón) y Moedano, Smith dice que no ha podido confirmar o rechazar esta afirmación. Aunque permanece escéptico, Smith reconoce que no puede descartar la posibilidad de que la cabeza fuera una ofrenda posclásica genuinamente enterrada en Calixtlahuaca.

Contacto europeo de los siglos XIV y XV

Henry I Sinclair, conde de Orkney y barón feudal de Roslin (c. 1345 - c. 1400), fue un noble escocés mejor conocido hoy en día por una leyenda moderna que afirma que participó en las exploraciones de Groenlandia y el norte América casi 100 años antes de los viajes de Cristóbal Colón a las Américas. En 1784, Johann Reinhold Forster lo identificó como posiblemente el Príncipe Zichmni, quien se describe en cartas que supuestamente fueron escritas alrededor de 1400 por los hermanos Zeno de Venecia, en las que describen un viaje que realizaron a través del Atlántico Norte bajo el mando de Zichmni. Según The Dictionary of Canadian Biography Online, "el asunto de Zeno sigue siendo una de las fabricaciones más absurdas y, al mismo tiempo, una de las más exitosas en la historia de la exploración."

Henry fue el abuelo de William Sinclair, primer conde de Caithness, el constructor de la capilla Rosslyn cerca de Edimburgo, Escocia. Los autores Robert Lomas y Christopher Knight creen que algunas tallas en la capilla tenían la intención de representar mazorcas de maíz del Nuevo Mundo, un cultivo desconocido en Europa en el momento de la construcción de la capilla. Knight y Lomas ven estas tallas como evidencia que respalda la idea de que Henry Sinclair viajó a las Américas mucho antes que Colón. En su libro, discuten la reunión con la esposa del botánico Adrian Dyer y explican que la esposa de Dyer les dijo que Dyer estuvo de acuerdo en que la imagen que se pensaba que era maíz era precisa. De hecho, Dyer encontró solo una planta identificable entre las tallas botánicas y, en cambio, sugirió que el "maíz" y "áloe" eran patrones de madera estilizados, que solo coincidentemente parecían plantas reales. Los especialistas en arquitectura medieval han interpretado las tallas de diversas formas como representaciones estilizadas de trigo, fresas o lirios.

Henry Yule Oldham sugirió que el mapamundi de Bianco representaba parte de la costa de Brasil antes de 1448. Los miembros de la Royal Geographical Society se opusieron inmediatamente a esto, pero luego lo repitieron historiadores estadounidenses y europeos. Esto fue luego refutado por Abel Fontoura da Costa, quien demostró que en realidad representaba a Santiago, la isla más grande del archipiélago de Cabo Verde.

Algunos han conjeturado que Colón pudo persuadir a los Reyes Católicos de Castilla y Aragón para que apoyaran su viaje planificado solo porque estaban al tanto de un viaje anterior reciente a través del Atlántico. Algunos sugieren que el propio Colón visitó Canadá o Groenlandia antes de 1492, porque según Bartolomé de las Casas escribió que había navegado 100 leguas más allá de una isla que llamó Thule en 1477. Si Colón realmente hizo esto y qué isla visitó, si es que visitó alguna, es incierto. Se cree que Colón visitó Bristol en 1476. Bristol también fue el puerto desde el que zarpó John Cabot en 1497, tripulado principalmente por marineros de Bristol. En una carta de finales de 1497 o principios de 1498, el comerciante inglés John Day le escribió a Colón sobre los descubrimientos de Cabot, diciendo que la tierra encontrada por Cabot fue "descubierta en el pasado por los hombres de Bristol que encontraron " 39;Brasil' como su señoría sabe". Puede haber registros de expediciones desde Bristol para encontrar la "isla de Brasil" en 1480 y 1481. El comercio entre Bristol e Islandia está bien documentado desde mediados del siglo XV.

Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés registra varias de estas leyendas en su Historia general de las Indias de 1526, que incluye información biográfica sobre Colón. Habla de la historia actual de una carabela española que se desvió de su curso mientras se dirigía a Inglaterra y terminó en una tierra extranjera poblada por miembros desnudos de una tribu. La tripulación reunió suministros y regresó a Europa, pero el viaje duró varios meses y el capitán y la mayoría de los hombres murieron antes de llegar a tierra. El piloto de la carabela, un tal Alonso Sánchez, y algunos más llegaron a Portugal, pero todos muy enfermos. Colón era buen amigo del piloto, y lo llevó a que lo trataran en su propia casa, y el piloto describió la tierra que habían visto y la marcó en un mapa antes de morir. La gente de la época de Oviedo conocía esta historia en varias versiones, aunque el propio Oviedo la consideraba un mito.

En 1925, Soren Larsen escribió un libro afirmando que una expedición conjunta danesa-portuguesa desembarcó en Terranova o Labrador en 1473 y nuevamente en 1476. Larsen afirmó que Didrik Pining y Hans Pothorst sirvieron como capitanes, mientras que João Vaz Corte-Real y el posiblemente mítico John Scolvus hizo de navegantes, acompañado de Álvaro Martins. No se ha encontrado nada más allá de la evidencia circunstancial para respaldar las afirmaciones de Larsen.

El registro histórico muestra que los pescadores vascos estuvieron presentes en Terranova y Labrador desde al menos 1517 en adelante (por lo tanto, antes de todos los asentamientos europeos registrados en la región, excepto los de los nórdicos). Los vascos' Las expediciones de pesca dieron lugar a importantes intercambios comerciales y culturales con los nativos americanos. Una teoría marginal sugiere que los marineros vascos llegaron por primera vez a América del Norte antes de la llegada de Colón. viajes al Nuevo Mundo (algunas fuentes sugieren finales del siglo XIV como fecha tentativa), pero mantuvo el destino en secreto para evitar la competencia por los recursos pesqueros de las costas de América del Norte. No hay evidencia histórica o arqueológica que respalde esta afirmación.

Leyendas irlandesas y galesas

La leyenda de San Brendan, un monje irlandés de lo que ahora es el condado de Kerry, involucra un viaje fantástico al Océano Atlántico en busca del Paraíso en el siglo VI. Desde el descubrimiento del Nuevo Mundo, diversos autores han intentado vincular la leyenda de Brendan con un descubrimiento temprano de América. En 1977, Tim Severin recreó con éxito el viaje utilizando una réplica de un antiguo currach irlandés.

Según un mito británico, Madoc era un príncipe de Gales que exploró las Américas ya en 1170. Si bien la mayoría de los estudiosos consideran que esta leyenda no es cierta, se usó para reforzar los reclamos británicos en las Américas frente a aquellos de España. La "historia de Madoc" Siguió siendo popular en siglos posteriores, y un desarrollo posterior afirmó que los viajeros de Madoc se habían casado con nativos americanos locales y que sus descendientes de habla galesa todavía viven en algún lugar de los Estados Unidos. Estos "indios galeses" se les atribuyó la construcción de una serie de puntos de referencia en todo el medio oeste de los Estados Unidos, y varios viajeros blancos se sintieron inspirados para ir a buscarlos. La "historia de Madoc" ha sido objeto de mucha especulación en el contexto de un posible contacto transoceánico precolombino. No se ha encontrado ninguna prueba arqueológica concluyente de tal hombre o sus viajes en el Nuevo o Viejo Mundo; sin embargo, abunda la especulación que lo conecta con ciertos sitios, como Devil's Backbone, ubicado en el río Ohio en Fourteen Mile Creek cerca de Louisville, Kentucky.

En el parque estatal Fort Mountain en Georgia, una placa mencionaba anteriormente una interpretación del siglo XIX del antiguo muro de piedra que da nombre al sitio. La placa repetía una afirmación del gobernador de Tennessee, John Sevier, de que los cherokees creían que "un pueblo llamado galés" había construido un fuerte en la montaña hace mucho tiempo para repeler los ataques de los indios. La placa ha sido cambiada, sin dejar ninguna referencia a Madoc o los galeses.

El biólogo y controvertido epigrafista aficionado Barry Fell afirma que se ha encontrado escritura irlandesa Ogham tallada en piedras en las Virginias. El lingüista David H. Kelley ha criticado parte del trabajo de Fell, pero no obstante argumentó que, de hecho, se han descubierto inscripciones celtas genuinas de Ogham en América. Sin embargo, otros han planteado serias dudas sobre estas afirmaciones.

Reclamaciones de viajes transoceánicos del Nuevo Mundo al Viejo Mundo

Declaraciones de coca y tabaco egipcios

Los rastros de coca y nicotina que se encuentran en algunas momias egipcias han llevado a especular que los antiguos egipcios pudieron haber tenido contacto con el Nuevo Mundo. El descubrimiento inicial fue realizado por una toxicóloga alemana, Svetlana Balabanova, después de examinar la momia de una sacerdotisa que se llamaba Henut Taui. Las pruebas de seguimiento en el tallo del cabello, que se realizaron para descartar la posibilidad de contaminación, arrojaron los mismos resultados.

Un programa de televisión informó que los exámenes de numerosas momias sudanesas que también llevó a cabo Balabanova reflejaban lo que se encontró en la momia de Henut Taui. Balabanova sugirió que el tabaco puede explicarse, ya que también puede haber sido conocido en China y Europa, como lo indican los análisis realizados en restos humanos de esas regiones respectivas. Balabanova propuso que tales plantas nativas del área general pueden haberse desarrollado de forma independiente, pero desde entonces se han extinguido. Otras explicaciones incluyen el fraude, aunque el curador Alfred Grimm del Museo Egipcio de Munich lo niega. Escéptica de los hallazgos de Balabanova, Rosalie David, encargada de egiptología en el Museo de Manchester, realizó pruebas similares en muestras que se tomaron de la colección de momias de Manchester e informó que dos de las muestras de tejido y una muestra de cabello dieron positivo por la presencia de nicotina.

Sin embargo, los principales académicos siguen siendo escépticos y no ven los resultados de estas pruebas como prueba de un antiguo contacto entre África y las Américas, especialmente porque puede haber posibles fuentes de cocaína y nicotina en el Viejo Mundo. Dos intentos de replicar los hallazgos de cocaína de Balabanova fracasaron, lo que sugiere "que Balabanova y sus asociados están malinterpretando sus resultados o que las muestras de momias analizadas por ellos han estado misteriosamente expuestas a la cocaína".

Un nuevo examen de la momia de Ramsés II en la década de 1970 reveló la presencia de fragmentos de hojas de tabaco en su abdomen. Este hallazgo se convirtió en un tema popular en la literatura marginal y los medios de comunicación y fue visto como prueba de contacto entre el Antiguo Egipto y el Nuevo Mundo. El investigador Maurice Bucaille señaló que cuando se desenvolvió la momia en 1886, el abdomen quedó abierto y "ya no era posible dar importancia a la presencia dentro de la cavidad abdominal de cualquier material que se encontrara allí, ya que el material podría han venido del entorno circundante." Tras la renovada discusión sobre el tabaco provocada por la investigación de Balabanova y su mención en una publicación de 2000 de Rosalie David, un estudio en la revista Antiquity sugirió que los informes de tabaco y cocaína en las momias &# 34;ignoró sus historias posteriores a la excavación" y señaló que la momia de Ramsés II había sido movida cinco veces entre 1883 y 1975.

Reclamaciones de viajes en la época romana

Pomponius Mela escribe, y Plinio el Viejo lo copia, que Quintus Cecilius Metellus Celer (fallecido en 59 a. C.), procónsul en la Galia, recibió "varios indios" (Indi) que había sido empujado por una tormenta a las costas de Germania como regalo de un rey germánico:

Metellum Celerem adjicit, eumque ita retulisse conmemora: Cum Galliae proconsule praeesset, Indos quosdam a rege [Suevorum] dono sibi data; unde in eas terras devenissent requirendo, cognôsse, vi tempestatum exorais aequoribus abreptos, emensosque quademe Restat ergo pelagus; sed reliqua lateris ejusdem assiduo gelu durantur, et ideo deserta sunt.

Metellus Celer recuerda lo siguiente: cuando era procónsul en Gaul, le fue dado gente de la India por el rey de los Sueves; al solicitar por qué estaban en esta tierra, aprendió que fueron atrapados en una tormenta lejos de la India, que se convirtieron en casta, y finalmente aterrizaron en la costa de Germania. Así resistieron al mar, pero sufrieron el frío por el resto de sus viajes, y esa es la razón por la que se fueron.

Frederick J. Pohl sugirió que estos náufragos posiblemente eran indios americanos. Este relato es discutible, ya que Metelo Celer murió justo después de su consulado, antes de llegar a la Galia.

Hallazgo de ADN islandés

En 2010, Sigríður Sunna Ebenesersdóttir publicó un estudio genético que mostraba que más de 350 islandeses vivos portaban ADN mitocondrial de un nuevo tipo, C1e, perteneciente al clado C1 que hasta entonces solo se conocía de las poblaciones nativas americanas y de Asia oriental. Utilizando la base de datos genética deCODE, Sigríður Sunna determinó que el ADN ingresó a la población islandesa a más tardar en 1700, y probablemente varios siglos antes. Sin embargo, Sigríður Sunna también afirma que "aunque un origen nativo americano parece más probable para [este nuevo haplogrupo], no se puede descartar un origen asiático o europeo".

En 2014, un estudio descubrió un nuevo subclade C1f de ADNmt a partir de los restos de tres personas que se encontraron en el noroeste de Rusia y datan de hace 7500 años. No se ha detectado en poblaciones modernas. El estudio propuso la hipótesis de que los subclados hermanos C1e y C1f se habían separado temprano del ancestro común más reciente del clado C1 y habían evolucionado de forma independiente, y que el subclade C1e tenía un origen en el norte de Europa. Islandia fue colonizada por los vikingos hace 1.130 años y habían asaltado fuertemente el oeste de Rusia, donde ahora se sabe que residió el subclado hermano C1f. Propusieron que ambos subclados fueron traídos a Islandia a través de los vikingos, y que C1e se extinguió en el norte de Europa continental debido al cambio de población y su pequeña representación, y el subclade C1f se extinguió por completo.

Leyendas y sagas nórdicas

En 1009, las leyendas informan que el explorador nórdico Thorfinn Karlsefni secuestró a dos niños de Markland, un área en el continente norteamericano donde los exploradores nórdicos visitaron pero no se asentaron. Luego llevaron a los dos niños a Groenlandia, donde los bautizaron y les enseñaron a hablar nórdico.

En 1420, el geógrafo danés Claudius Clavus Swart escribió que él personalmente había visto "pigmeos" de Groenlandia que fueron capturados por los escandinavos en un pequeño bote de piel. Su barco fue colgado en la Catedral de Nidaros en Trondheim junto con otro barco más largo que también se llevó a los 'pigmeos'. La descripción de Clavus Swart encaja con los inuit y dos de sus tipos de embarcaciones, el kayak y el umiak. De manera similar, el clérigo sueco Olaus Magnus escribió en 1505 que vio en la catedral de Oslo dos botes de cuero tomados décadas antes. Según Olaus, los barcos fueron capturados de los piratas de Groenlandia por uno de los Haakon, lo que ubicaría el evento en el siglo XIV.

En la biografía de su padre Cristóbal, Fernando Colón dice que en 1477 su padre vio en Galway, Irlanda, dos cadáveres que habían llegado a tierra en su barco. Los cuerpos y el bote tenían una apariencia exótica y se ha sugerido que eran inuit que se habían desviado del rumbo.

Afirmaciones de viajes de los inuit al Viejo Mundo

Se ha sugerido que los nórdicos se llevaron a otros pueblos indígenas a Europa como esclavos durante los siglos siguientes, porque se sabe que se llevaron esclavos escoceses e irlandeses.

También hay pruebas de que los inuit llegaron a Europa por sus propios medios o como cautivos después de 1492. En Escocia, se les conocía como los finlandeses. Un cuerpo sustancial del folclore inuit de Groenlandia recopilado por primera vez en el siglo XIX habla de viajes en barco a Akilineq, aquí representado como un país rico al otro lado del océano.

Reclamaciones del viaje inca a Oceanía

El historiador peruano José Antonio del Busto Duthurburu popularizó la teoría de que el gobernante inca Topa Inca Yupanqui pudo haber liderado un viaje de exploración marítima a través del Océano Pacífico alrededor de 1465, llegando finalmente a la Polinesia Francesa y Rapa Nui (Isla de Pascua). Diferentes cronistas españoles del siglo XVI cuentan historias que les contaban los pueblos incas, en las que Yupanqui se embarcaba en un viaje por mar, llegando finalmente a dos islas denominadas Nina Chumpi ("cinturón de fuego";) y Hawa Chumpi ("cinturón exterior", también escrito Avachumpi, Hahua chumpi). Según las historias, Yupanqui regresó de la expedición trayendo consigo personas de piel negra, oro, una silla de bronce y la piel de un caballo o un animal parecido a un caballo. Del Busto especuló que la "gente de piel negra" pueden haber sido melanesios, mientras que la piel del animal puede haber pertenecido a un jabalí polinesio que fue identificado erróneamente. Los críticos han señalado que la expedición de Yupanqui, suponiendo que alguna vez se llevara a cabo, podría haber llegado a las Islas Galápagos o a alguna otra parte de las Américas en lugar de Oceanía.

Afirmaciones basadas en tradiciones o símbolos religiosos

Reclamaciones de contacto precolombino con viajeros cristianos

Durante el período de la colonización española de las Américas, varios mitos y obras de arte indígenas llevaron a varios cronistas y autores españoles a sugerir que los predicadores cristianos pudieron haber visitado Mesoamérica mucho antes de la Era de los Descubrimientos. Bernal Díaz del Castillo, por ejemplo, estaba intrigado por la presencia de símbolos de cruces en los jeroglíficos mayas, que según él sugerían que otros cristianos podrían haber llegado al México antiguo antes que los conquistadores españoles. Fray Diego Durán, por su parte, vinculó la leyenda del dios precolombino Quetzalcóatl (a quien describe como casto, penitente y hacedor de milagros) con los relatos bíblicos de los apóstoles cristianos. Bartolomé de las Casas describe a Quetzalcóatl como de piel clara, alto y barbudo (lo que sugiere un origen del Viejo Mundo), mientras que Fray Juan de Torquemada le atribuye haber traído la agricultura a las Américas. La erudición moderna ha arrojado serias dudas sobre varias de estas afirmaciones, ya que la agricultura se practicaba en las Américas mucho antes del surgimiento del cristianismo en el Viejo Mundo, y se ha descubierto que las cruces mayas tienen un simbolismo muy diferente al presente en las tradiciones religiosas cristianas.

Según el mito precolombino, Quetzalcóatl partió de México en la antigüedad viajando hacia el este a través del océano, prometiendo que regresaría. Algunos eruditos han argumentado que el emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin creía que el conquistador español Hernán Cortés (quien llegó a lo que hoy es México desde el este) era Quetzalcóatl, y su llegada era el cumplimiento de la profecía del mito, aunque otros han discutido este reclamo Las teorías marginales sugieren que Quetzalcóatl pudo haber sido un predicador cristiano del Viejo Mundo que vivió entre los pueblos indígenas del antiguo México y, finalmente, intentó regresar a casa navegando hacia el este. Carlos de Sigüenza y Góngora, por ejemplo, especuló que el mito de Quetzalcóatl podría haberse originado a partir de una visita a América del Apóstol Tomás en el siglo I d.C. Posteriormente, Fray Servando Teresa de Mier argumentó que el manto con la imagen de la Virgen de Guadalupe, que según la Iglesia Católica fue usado por Juan Diego, fue traído a América mucho antes por Tomás, quien lo usó como instrumento para evangelización.

El historiador mexicano Manuel Orozco y Berra conjeturó que tanto los jeroglíficos de la cruz como el mito de Quetzalcóatl podrían haberse originado en una visita a Mesoamérica de un misionero católico nórdico en la época medieval. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica o histórica que sugiera que las exploraciones nórdicas alguna vez llegaron hasta el antiguo México o América Central. Otras identidades propuestas para Quetzalcóatl (atribuidas a sus defensores que persiguen agendas religiosas) incluyen a San Brendan o incluso a Jesucristo.

Según un historiador, una flota de Caballeros Templarios partió de La Rochelle en 1307, huyendo de la persecución del rey Felipe IV de Francia. No se sabe a qué destino, si es que llegó alguno, llegó esta flota. Una teoría marginal sugiere que la flota pudo haber llegado a las Américas, donde los Caballeros Templarios interactuaron con la población aborigen. Se especula que esta visita hipotética pudo haber influido en los símbolos de cruces hechos por los pueblos mesoamericanos, así como en sus leyendas sobre una deidad de piel clara. Helen Nicholson de la Universidad de Cardiff ha puesto en duda la existencia de este viaje, argumentando que los Caballeros Templarios no tenían barcos capaces de navegar por el Océano Atlántico.

Afirmaciones de la antigua migración judía a las Américas

Desde los primeros siglos de la colonización europea de las Américas y hasta el siglo XIX, varios intelectuales y teólogos europeos intentaron dar cuenta de la presencia de los pueblos aborígenes amerindios relacionándolos con las Diez Tribus Perdidas de Israel, quienes según tradición bíblica, fueron deportados tras la conquista del reino israelita por parte del Imperio neoasirio. Tanto en el pasado como en el presente, estos esfuerzos se utilizaron y aún se utilizan para promover los intereses de grupos religiosos, tanto judíos como cristianos, y también se han utilizado para justificar el asentamiento europeo en las Américas.

Una de las primeras personas en afirmar que los pueblos indígenas de las Américas eran descendientes de las Tribus Perdidas fue el rabino y escritor portugués Menasseh Ben Israel, quien en su libro La esperanza de Israel argumentó que el descubrimiento de los supuestos judíos perdidos hace mucho tiempo anunciaron la inminente venida del Mesías bíblico. En 1650, un predicador de Norfolk, Thomas Thorowgood, publicó Jewes in America or Probabilidades de que los estadounidenses son de esa raza, para la sociedad misionera de Nueva Inglaterra. Tudor Parfitt escribe:

La sociedad estaba activa en tratar de convertir a los indios, pero sospechaba que podían ser judíos y se dio cuenta de que mejor estaban preparados para una ardua tarea. El tracto de Thorowgood argumentó que la población nativa de América del Norte eran descendientes de las Diez Tribus Perdidas.

En 1652, Sir Hamon L'Estrange, un autor inglés que escribía sobre historia y teología, publicó Americanos no judíos, o las improbabilidades de que los estadounidenses son de esa raza en respuesta al tratado de Thorowgood. En respuesta a L'Estrange, Thorowgood publicó una segunda edición de su libro en 1660 con un título revisado e incluía un prólogo escrito por John Eliot, un misionero puritano que había traducido la Biblia a un idioma indio.

Enseñanzas del movimiento Santo de los Últimos Días

El Libro de Mormón, un texto sagrado del movimiento Santo de los Últimos Días, que su fundador y líder, Joseph Smith Jr., publicó en 1830 cuando tenía 24 años, afirma que algunos antiguos habitantes del Nuevo Mundo son descendientes de Pueblos semíticos que zarparon del Viejo Mundo. Los grupos mormones como la Fundación para la Investigación Antigua y los Estudios Mormones intentan estudiar y ampliar estas ideas.

En una carta de 1998 al Instituto de Investigación Religiosa, la National Geographic Society declaró que "los arqueólogos y otros académicos han investigado durante mucho tiempo el pasado del hemisferio y la sociedad no sabe nada encontrado hasta ahora que ha corroborado el Libro de Mormón."

Algunos eruditos mormones opinan que los estudios arqueológicos de las afirmaciones del Libro de Mormón no pretenden reivindicar la narrativa literaria. Por ejemplo, Terryl Givens, profesor de inglés en la Universidad de Richmond, señala que hay una falta de precisión histórica en el Libro de Mormón en relación con el conocimiento arqueológico moderno.

En la década de 1950, el profesor M. Wells Jakeman popularizó la creencia de que la estela 5 de Izapa representa la visión del árbol de la vida de los profetas del Libro de Mormón, Lehi y Nefi, y fue una validación de la historicidad de las afirmaciones de pre- Asentamiento colombino en las Américas. Se han cuestionado sus interpretaciones de la talla y su conexión con el contacto precolombino. Desde ese momento, la erudición sobre el Libro de Mormón se ha concentrado en los paralelos culturales en lugar de "pistola humeante" fuentes.

Contenido relacionado

Película de zorro

Historia de Botsuana

Saba Mahmood