Sistema de caminos incas

El sistema de caminos Inca (también escrito sistema de caminos Inka y conocido como Qhapaq Ñan que significa "camino real" en Quechua) fue el sistema de transporte más extenso y avanzado de la América del Sur precolombina. Tenía unos 40.000 kilómetros (25.000 millas) de largo. La construcción de las carreteras requirió una gran inversión de tiempo y esfuerzo.

La red estaba compuesta de caminos formales cuidadosamente planificados, diseñados, construidos, señalizados y mantenidos; pavimentado donde sea necesario, con escaleras para ganar elevación, puentes y construcciones accesorias como muros de contención y sistemas de drenaje de agua. Se basaba en dos caminos de norte a sur: uno por la costa y el segundo y más importante por el interior y la montaña, ambos con numerosos ramales. Se puede comparar directamente con la red vial construida durante el Imperio Romano, aunque el sistema vial Inca fue construido mil años después. El sistema vial permitía el traslado de información, bienes, soldados y personas, sin el uso de ruedas, dentro del Tawantinsuyu o Imperio Inca a lo largo de un territorio de casi 2.000.000 km2 (770.000 sq mi) y habitado por unos 12 millones de personas.

Los caminos estaban bordeados, a intervalos, con edificios para permitir un uso más eficaz: a corta distancia había estaciones de relevo para los chasquis, los mensajeros corriendo; en un intervalo de caminata de un día, los tambos permitieron apoyar a los usuarios de la vía y a las bandadas de animales de carga de llamas. A lo largo de las carreteras se encontraban centros administrativos con almacenes, llamados qullqas, para la redistribución de mercancías. Hacia los límites del Imperio Inca y en zonas recién conquistadas se encontraron pukaras (fortalezas).

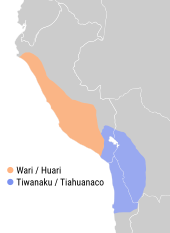

Parte de la red vial fue construida por culturas que preceden al Imperio Inca, en particular la cultura Wari en el centro norte de Perú y la cultura Tiwanaku en Bolivia. Diferentes organizaciones como la UNESCO y la UICN han estado trabajando para proteger la red en colaboración con los gobiernos y comunidades de los seis países (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina) por donde pasa el Gran Camino Inca.

En los tiempos modernos, algunos restos de las carreteras son muy utilizados por el turismo, como el Camino Inca a Machu Picchu, que es muy conocido por los excursionistas.

Un estudio de 2021 encontró que sus efectos han persistido durante más de 500 años, con salarios, nutrición y niveles escolares más altos en las comunidades que viven dentro de un radio de 20 kilómetros del Camino Inca, en comparación con comunidades similares más lejanas.

Extensión

Creo que, desde la memoria de la gente, no se ha leído de tal grandeza como este camino, hecho a través de valles profundos y picos altos, montañas cubiertas de nieve, marismas de agua, roca viva y junto a ríos furiosos; en algunas partes era plana y pavimentada, en las pendientes bien hechas, por las montañas limpiadas, por las rocas excavadas, por los ríos con paredes, en las nieves con escaleras y los lugares de reposo

—Pedro Cieza de León

El Señorío del Inca. 1553

El Tawantinsuyu, que integró los actuales territorios del Perú, continuó hacia el norte por el actual Ecuador, alcanzando los límites más septentrionales de la cordillera de los Andes en la región de Los Pastos en Colombia; por el Sur penetró hasta tierras de Mendoza y Atacama, en el extremo austral del Imperio, correspondiendo actualmente con territorios argentinos y chilenos. Del lado chileno el camino llegaba hasta el río Maipo. El sistema del Camino Inca conectaba los territorios del norte con la ciudad capital, Cusco, y los territorios del sur. Aproximadamente 5.000 kilómetros (3.100 millas), de los más de 7.000 kilómetros (4.300 millas) que abarca la montaña andina, fueron cubiertos por él.

Según indica Hyslop, "La ruta principal de la sierra que pasa por Quito, Tumebamba, Huánuco, Cusco, Chucuito, Paria y Chicona hasta el río Mendoza, tiene una longitud de 5.658 km." (3,516 millas)

Se desconoce la extensión exacta de la red de carreteras: los viajeros y eruditos propusieron varias longitudes, que van desde 23.000 kilómetros (14.000 mi) hasta 40.000 kilómetros (25.000 mi) y 60.000 kilómetros (37.000 mi). Se definieron dos rutas principales: la oriental, tierra adentro, discurre en lo alto de la puna, una superficie grande y ondulada, que se extiende por encima de los 4.000 metros (13.000 pies); la segunda, la ruta occidental, que parte de la región de Tumbes en la actual frontera entre Perú y Ecuador, sigue las llanuras costeras, pero no incluye los desiertos costeros, donde abraza las estribaciones. Este camino occidental perfila la actual Carretera Panamericana en su extensión pacífica sudamericana.

Investigaciones recientes realizadas en el marco del Proyecto Qhapaq Ñan, patrocinado por el gobierno peruano y basado también en investigaciones y estudios previos, sugieren con un alto grado de probabilidad que otro ramal del sistema vial existió en el lado este de la cordillera andina, que conecta el centro administrativo de Huánuco Pampa con las provincias amazónicas y tiene una longitud de unos 470 kilómetros (290 millas).

Más de veinte rutas transversales recorrían las montañas occidentales, mientras que otras recorrían la cordillera oriental en las montañas y tierras bajas, conectando las dos rutas principales y áreas pobladas, centros administrativos, zonas agrícolas y mineras, así como centros ceremoniales y sagrados. espacios en diferentes puntos del vasto territorio inca. Algunas de estas carreteras alcanzan altitudes de más de 5.000 metros (16.000 pies) sobre el nivel del mar.

Las cuatro rutas

Durante el Imperio Inca, los caminos oficialmente partían del Cusco hacia los 4 puntos cardinales hacia los 4 suyus (provincias) en que se dividía el Tawantinsuyu. Cusco era el centro del Perú: el cronista inca-español Inca Garcilaso de la Vega afirma que "Cozco en lengua de los Incas significa ombligo que es el ombligo de la Tierra". Las cuatro regiones fueron denominadas Chinchaysuyu hacia el Norte, Collasuysu hacia el Sur, Antisuyu hacia el Este y los valles bajos de la región Amazónica y Chinchaysuyu hacia el Norte. i>Contisuyu hacia el Oeste y los valles bajos a lo largo de la costa del Pacífico.

La ruta hacia el Norte fue la más importante del Imperio Inca, como lo demuestran sus características constructivas: un ancho que oscila entre 3 y 16 m y el tamaño de los vestigios arqueológicos que marcan el camino tanto en sus proximidades como en sus alrededores. zona de influencia. No es casual que este camino recorra y organice los centros administrativos más importantes del Tawantinsuyu fuera del Cusco, como Vilcashuamán, Xauxa, Tarmatambo, Pumpu, Huánuco Pampa, Cajamarca y Huancabamba, en territorios actuales del Perú; e Ingapirca, Tomebamba o Riobamba en Ecuador. Los incas lo consideraban "el" Qhapaq Ñan, camino principal o camino real, que parte de Cusco y llega a Quito. Desde Quito hacia el norte, la presencia inca se percibe en asentamientos defensivos que marcan el avance del Imperio por las provincias ecuatorianas de Carchi e Imbabura y el actual Departamento de Nariño en Colombia, que en el siglo XVI estaba en proceso de incorporación al Imperio Inca..

La ruta del Qollasuyu sale de Cusco y apunta hacia el Sur, dividiéndose en dos ramales para bordear el lago Titicaca (uno por el este y otro por la costa oeste) que se unen nuevamente para atravesar el territorio del Altiplano boliviano. A partir de allí se fueron abriendo los caminos para avanzar hacia los límites más australes del Tawantinsuyu. Un ramal se dirigió hacia la actual región de Mendoza, Argentina, mientras que el otro penetró en antiguos territorios de los pueblos Diaguita y Atacama en tierras chilenas, quienes ya habían desarrollado redes viales básicas. Desde allí, atravesando el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, la ruta del Qollasuyu llegaba al río Maipo, actualmente en la región metropolitana de Santiago. De allí no se han encontrado vestigios del avance inca.

Los caminos del Contisuyu permitieron conectar al Cusco con territorios costeros, en lo que corresponde a las actuales regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, en el extremo sur peruano. Estos caminos son recorridos transversales que garantizaron la complementariedad de los recursos naturales, ya que atraviesan pisos ecológicos muy variados, en la variada altitud del descenso desde las alturas de la cordillera hasta los espacios costeros.

Los caminos del Antisuyu son los menos conocidos y se registraron un menor número de vestigios. Penetraron en los territorios de la Ceja de Jungla o Andes Amazónicos desembocando en la selva amazónica, donde las condiciones son más difíciles para la conservación de evidencias arqueológicas. La verdadera extensión física del Imperio Inca para esta región no está muy clara.

Propósitos del camino

Los incas utilizaron el sistema vial por diversas razones, desde el transporte de personas que viajaban por el Imperio hasta fines militares y religiosos. El sistema de caminos permitía un rápido movimiento de personas de una parte del Imperio a otra: tanto los ejércitos como los trabajadores utilizaban los caminos para desplazarse y los tambos para descansar y alimentarse. También permitió el rápido movimiento de información y pequeños bienes valiosos que viajaban a través de los chasquis. Los incas priorizaban la rectitud de los caminos, siempre que fuera posible, para acortar las distancias.

Según Hyslop los caminos fueron la base para la expansión del Imperio Inca: los asentamientos más importantes se ubicaron en los caminos principales, siguiendo una disposición prefigurada por la existencia de caminos más antiguos. Los incas tenían predilección por el uso de las zonas del Altiplano o puna para el desplazamiento, buscando evitar el contacto con las poblaciones asentadas en los valles, y proyectar, al mismo tiempo, una ruta recta de comunicación rápida. Otros investigadores señalaron factores adicionales que condicionaron la ubicación de los asentamientos y caminos incas, como el establecimiento de zonas de control en una ubicación intermedia respecto de las poblaciones y tierras productivas de los valles, el requerimiento de bienes específicos y las necesidades de almacenamiento, que se vieron favorecidas en las altas llanuras del Altiplano, caracterizadas por bajas temperaturas y climas secos. A modo de ejemplo, el centro administrativo de Huánuco Pampa incluye 497 collcas, que sumaban hasta 37.100 metros cúbicos (1.310.000 pies cúbicos) y podían sustentar a una población de entre doce y quince mil personas. Cotapachi (hoy en la región boliviana de Cochabamba) incluía un grupo de 2.400 collcas alejados de cualquier aldea significativa. Las collcas eran almacenes de larga duración, principalmente para el almacenamiento de cereales y maíz, lo que tenía una fecha de caducidad extremadamente larga y las hacía ideales para el almacenamiento a largo plazo del ejército en caso de conflictos.

Según Hyslop el uso del sistema vial inca estaba reservado a las autoridades. Afirma: «los soldados, los porteadores y las caravanas de llamas eran los principales usuarios, al igual que la nobleza y otros individuos en funciones oficiales… A otros sujetos se les permitía caminar por las carreteras sólo con permiso…» Sin embargo, reconoce que «también hubo un volumen indeterminado de tráfico privado... del que se sabe poco». Algunas estructuras locales (llamadas ranchillos) existen a lo largo del camino, lo que puede permitir inferir que también hubo tráfico comercial privado.

El uso de los caminos incas, en el período colonial, después de la conquista española del Perú, fue prácticamente descontinuado. Los conquistadores utilizaron los caminos incas para acercarse a la ciudad capital de Cusco, pero utilizaron caballos y carros de bueyes, que no eran utilizables en ese camino, y pronto la mayoría de los caminos fueron abandonados. Sólo alrededor del 25 por ciento de esta red es todavía visible hoy en día, el resto ha sido destruido por las guerras (de conquista, levantamiento, independencia o entre naciones), el cambio de modelo económico que implicó el abandono de grandes áreas de territorio y, finalmente, la construcción de modernas infraestructura, durante los siglos XIX y XX, lo que propició la superposición de nuevas vías de comunicación en el trazado de los caminos prehispánicos.

Transporte

El transporte se realizaba a pie como en la América precolombina, no se conocía el uso de ruedas para el transporte. Los incas tenían dos usos principales de transporte en los caminos: los chasqui (corredores) para transmitir información (a través de los quipus) y objetos de valor livianos en todo el imperio y las caravanas de llamas para transportar mercancías.

Las llamas se utilizaban como animales de carga en grandes bandadas. Son animales livianos y no pueden transportar mucho, pero son increíblemente ágiles. Para transportar grandes cantidades de mercancías a través del imperio, era más eficiente para los incas utilizar rebaños de llamas y tener dos o tres pastores. Los pastores conducían a los animales con sus cargas por los empinados caminos de montaña, aumentando la capacidad de carga sin arriesgar vidas adicionales. Las llamas tienen cascos suaves y acolchados, lo que les proporciona una buena tracción y un impacto insignificante en la superficie de la carretera. Las llamas de la raza Q'ara (variedad de pelo corto), que se utilizan también en las caravanas contemporáneas, pueden transportar unos 30 kilogramos (66 libras) por una distancia de 20 kilómetros (12 millas) por día, cuando es necesario pueden Lleva hasta 45 kilogramos (99 libras) para viajes cortos. Se alimentan de vegetación natural.

Comercio

Los caminos y puentes eran esenciales para la cohesión política del estado inca y para la redistribución de bienes dentro de él. Todos los recursos del Imperio eran propiedad de la élite gobernante. No se practicaban intercambios comerciales entre fabricantes o productores y compradores, ya que la gestión de todos los bienes quedaba bajo el control de la autoridad central. La redistribución de bienes se conocía como archipiélago vertical: este sistema formó la base del comercio en todo el Imperio Inca. Como las diferentes secciones del Imperio tenían diferentes recursos, las carreteras se utilizaban para distribuir bienes a otras partes del Imperio que los necesitaban. Los caminos reforzaron la fuerza del Imperio Inca, ya que permitieron distribuir la multitud de recursos del imperio a través de un sistema establecido para garantizar que todas las partes del Imperio estuvieran satisfechas. Sin embargo, los estudiosos han observado que existía un posible trueque de mercancías a lo largo de los caminos entre caravaneros y aldeanos: una especie de "intercambio secundario" y "intercambio diario".

Militar

Estos caminos proporcionaban rutas fáciles, confiables y rápidas para las comunicaciones administrativas y militares, el movimiento de personal y el apoyo logístico del Imperio. Después de conquistar un territorio o convencer al señor local para que se convirtiera en un aliado, los incas emplearían una estrategia político-militar que incluía la extensión del sistema de carreteras hacia los nuevos territorios dominados. El Qhapaq Ñan se convirtió así en un símbolo permanente de la presencia ideológica del dominio inca en el lugar recién conquistado. El sistema de carreteras facilitó el movimiento de las tropas imperiales y los preparativos para nuevas conquistas, así como la sofocación de levantamientos y rebeliones. Sin embargo, también se permitía compartir con las poblaciones recién incorporadas los bienes excedentes que los incas producían y almacenaban anualmente con fines de redistribución. El ejército se movía con frecuencia, principalmente en apoyo de acciones militares pero también para apoyar obras civiles. Los fuertes o pukaras se ubicaban principalmente en las zonas fronterizas, como indicador espacial del proceso de progreso y anexión de nuevos territorios al Imperio. De hecho, hacia el norte del Tawantinsuyu se encuentran un mayor número de pukaras, como testimonio del trabajo de incorporación de los territorios del norte, que se sabía que eran ricos en pastos. Al sur abundan restos, en los alrededores de Mendoza en Argentina y a lo largo del río Maipo en Chile, donde la presencia de fuertes marca el trazado del camino en el punto más austral del Imperio.

Religioso

Los santuarios de altura estaban directamente relacionados con el culto a la Naturaleza y específicamente a la montaña, propio de la sociedad inca, que los incas formalizaron mediante la construcción de estructuras religiosas en las cimas de las montañas. Las montañas son los apus, o deidades, en el universo de las creencias andinas que aún se mantienen en la actualidad; tienen una connotación espiritual ligada al futuro de la Naturaleza y la existencia humana. Los incas celebraban muchos rituales, incluido el sacrificio de niños, bienes y llamas, en las cimas de las montañas como parte de esta creencia. Sin embargo, no todas las montañas tenían la misma connotación religiosa ni en todas se construyeron santuarios. La única forma de llegar a las cumbres de las montañas para el culto era conectando el sistema de carreteras con senderos de gran altura para llegar a los lugares sagrados. Eran caminos rituales que culminaban en las cimas, en el punto de contacto entre el espacio terrenal y el sagrado. Algunos de ellos alcanzaron grandes altitudes sobre el nivel del mar, como el cerro Chañi, que tenía un camino que partía de la base y llegaba hasta la cumbre a una altura de 5.949 metros.

Además de los santuarios de gran altitud, también había muchos santuarios sagrados o sitios religiosos, llamados wak’a, que formaban parte del sistema Zeq’e a lo largo y cerca de las carreteras, especialmente alrededor de la ciudad capital, Cusco. Estos santuarios eran características naturales o modificadas del paisaje, así como edificios que los incas visitaban para adorar.

Algunos lugares de culto importantes estaban conectados directamente por los principales caminos incas. Tal es el caso del santuario de Pachacamac por donde pasaba el camino costero, justo al sur de la actual Lima.

Historia

Era del Imperio Inca

Gran parte del sistema fue el resultado de que los incas reclamaran derechos exclusivos sobre numerosas rutas tradicionales, algunas de las cuales habían sido construidas siglos antes, principalmente por el imperio Wari en las tierras altas centrales del Perú y la cultura Tiwanaku. Este último se había desarrollado alrededor del lago Titicaca, en los actuales territorios de Perú y Bolivia, entre los siglos VI y XII d.C., y había configurado una civilización compleja y avanzada. Los incas construyeron o mejoraron sustancialmente muchas secciones nuevas de la carretera: la que atraviesa el desierto de Atacama en Chile y la que bordea el margen occidental del lago Titicaca sirven como dos ejemplos.

El reinado de los Incas se originó durante el período Intermedio Tardío (entre 1000 CE y 1450 CE), cuando este grupo dominaba sólo la región del Cusco. El Inca Pachakutiq inició la transformación y expansión de lo que décadas después sería el Tawantinsuyu. La etapa histórica del Imperio comenzó alrededor de 1438 cuando, resueltas las disputas con las poblaciones locales alrededor del Cusco, los Incas iniciaron la conquista de los valles costeros desde Nasca hasta Pachacamac y las demás regiones del Chinchaysuyu. Su estrategia implicó modificar o construir una estructura vial que asegurara la conexión del territorio incorporado con el Cusco y con otros centros administrativos, permitiendo el desplazamiento de tropas y funcionarios. Los Incas' El avance militar se basó mayoritariamente en acuerdos diplomáticos antes de la anexión de las nuevas regiones y la consolidación del dominio, considerando la guerra como último recurso. La fundación de ciudades y centros administrativos conectados por el sistema de carreteras aseguró el control estatal de los nuevos grupos étnicos incorporados. Topa Inca Yupanqui sucedió a Pachakutiq y conquistó a los chimúes llegando a la región del extremo norte de Quito alrededor de 1463; posteriormente extendió las conquistas a la región selvática de Charcas y, en el sur, a Chile.

Era colonial

Durante los primeros años de la Colonia, el Qhapaq Ñan sufrió una etapa de abandono y destrucción provocada por la abrupta disminución del número de nativos debido a las enfermedades y la guerra que redujo la población de más de 12 millones de personas a alrededor de 1.1 millones. en 50 años y destruyó la estructura social que proporcionaba mano de obra para el mantenimiento de carreteras. El uso de los caminos incas se volvió parcial y se adaptó a los nuevos objetivos políticos y económicos de la Colonia y posteriormente del Virreinato donde la estructura económica se basó en la extracción de minerales y la producción comercial. Esto implicó un cambio dramático en el uso del territorio. La antigua integración de territorios longitudinales y transversales se redujo a una conexión de los valles andinos y el Altiplano con la costa para permitir la exportación de productos, especialmente oro y plata, que comenzaron a fluir hacia la costa y de allí a España. Un factor clave en el desmantelamiento de la red a nivel subcontinental fue la apertura de nuevas rutas para conectar los centros de producción emergentes (fincas y minas) con los puertos costeros. En este contexto, sólo se utilizaron aquellas rutas que cubrían las nuevas necesidades, abandonándose el resto, particularmente las que conectaban con los fuertes construidos durante el avance del Imperio Inca o las que unían los espacios agrícolas con los centros administrativos. Sin embargo, los caminos rituales que permitían el acceso a los santuarios continuaron utilizándose bajo el sincretismo religioso que viene caracterizando los momentos históricos andinos desde la conquista.

Cieza de León en 1553 constata el abandono del camino y afirma que aunque en muchos lugares ya está descompuesto y deshecho, muestra la grandeza que era. La admiración de los cronistas no fue suficiente para convencer al gobernante español de la necesidad de mantener y consolidar el sistema viario en lugar de abandonarlo y destruirlo. La reducción de la población local a asentamientos de nueva construcción (conocidos como reducciones, una especie de campos de concentración) fue una de las causas del abandono de los caminos incas y la construcción de otros nuevos para conectar los >reducciones a los centros de poder español. Otro factor importante fue la insuficiencia del camino para los caballos y mulas introducidos por los conquistadores, que se convirtieron en los nuevos animales de carga, sustituyendo a las livianas llamas.

Incluso la nueva agricultura, derivada de España, basada principalmente en cereales, cambió la fisonomía del territorio, que en ocasiones se transformó, cortando y uniendo varios andenes (terrazas de cultivo), lo que a su vez redujo la fertilidad del suelo debido a la forma de erosión. lluvia. Las tecnologías agrícolas prehispánicas fueron abandonadas o desplazadas hacia espacios marginales, relegadas por los colonizadores.

Parte de la red siguió utilizándose, así como algunos de sus equipamientos, como los tambos, que se transformaron en almacenes y comercios, ajustándose a la tradición de España, donde se les llevaba la producción campesina para su venta. Los tambos entraron en una nueva etapa como espacios de encuentro de diferentes formas de vida que irremediablemente terminaron integrando nuevas estructuras sociales y territoriales.

Tiempos poscoloniales y modernos

Tras la independencia de España las repúblicas americanas, a lo largo del siglo XIX, no proporcionaron cambios significativos al territorio. En el caso del Perú, se mantuvo la estructura territorial establecida por la Colonia mientras se consolidaba el vínculo entre la producción de la sierra y la costa bajo una lógica extractiva y exportadora.

La construcción de carreteras y ferrocarriles modernos se adaptó a esta lógica. Dio prioridad a la comunicación con las costas y se complementó con ejes transversales de penetración a los valles interandinos para la canalización de la producción hacia el eje costero y sus puertos marítimos. A finales del siglo XVIII se desarrollaron latifundios para el abastecimiento de materias primas a los mercados internacionales, junto con el guano, por lo que los puertos marítimos del Perú adquirieron especial relevancia y una intensa actividad que requería una adecuada accesibilidad desde los espacios de producción. Algunos tramos de los caminos incas todavía estaban en uso en el sur del Altiplano dando acceso a los principales centros de producción de lanas de alpaca y vicuña, de gran demanda en los mercados internacionales.

La organización de los caminos a lo largo de los Andes en el siglo XX dio prioridad a la carretera Panamericana a lo largo de la costa, siguiendo aproximadamente las huellas del camino costero Inca. Esta carretera luego se conectó con las rutas de oeste a este hacia los valles, mientras que el camino inca de norte a sur hacia las montañas se redujo en su mayor parte al tránsito peatonal local.

En 2014, el sistema de carreteras se convirtió en Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Arquitectura e ingeniería de los caminos incas

Los incas construyeron su sistema vial ampliando y reforzando varias redes de caminos más pequeñas preexistentes, adaptando y mejorando infraestructuras anteriores, estableciendo un sistema de caminos formales y proporcionando un sistema de mantenimiento que protegería los caminos y facilitaría los desplazamientos y el intercambio de personas, bienes e información. El resultado fue una gran red vial de dimensiones subcontinentales, que, desde el Cusco, se dirigía en los cuatro puntos cardinales que marcaban la división territorial del Tawantinsuyu, lo que permitió al Inca y a sus oficiales tener conocimiento de todo lo que circulaba por los caminos, sin embargo muy lejos estaban.

Los incas desarrollaron técnicas para superar el difícil territorio de los Andes: en pendientes pronunciadas construyeron escalones de piedra, mientras que en zonas desérticas cercanas a la costa construyeron muros bajos para evitar que la arena se desparramara sobre el camino.

Construcción y mantenimiento

La mano de obra necesaria tanto para la construcción como para el mantenimiento se obtenía a través de la mita: una especie de trabajo tributario, proporcionado al estado por el pueblo conquistado, mediante el cual el Imperio Inca producía los bienes requeridos y prestaba los servicios necesarios, que incluían el mantenimiento de las vías y sus correspondientes infraestructuras (puentes, tambos, almacenes, etc.).

La mano de obra estaba organizada por funcionarios que estaban a cargo del desarrollo, control y operación de caminos y puentes, así como de las comunicaciones. El cronista Felipe Guamán Poma de Ayala señaló que estas autoridades fueron elegidas entre los parientes nobles del Inca, residentes en el Cusco. Había tres funcionarios principales: el encargado de los caminos reales, el encargado de los puentes, el encargado de los chasquis. También hubo varios amojonadores o constructores de mojones.

Componentes arquitectónicos

Hyslop señaló que no existía un estándar de construcción de carreteras, porque las carreteras estaban ubicadas en entornos y paisajes muy variados.

Calzada y pavimento

En las montañas y en los bosques altos se utilizaban adoquines o adoquines dispuestos con precisión para pavimentar, colocándolos con la cara plana hacia arriba, tratando de producir una superficie uniforme. Sin embargo, no todos los caminos estaban pavimentados; en la puna andina y en los desiertos costeros el camino se hacía generalmente con tierra compactada, arena o simplemente cubriendo los pastizales con tierra o arena. También hay evidencias de pavimentos con fibras vegetales como en el camino de Pampa Afuera en Casma (departamento de Áncash, Perú).

El ancho de la vía variaba entre 1 y 4 metros (3,3 y 13,1 pies), aunque algunos podrían ser mucho más anchos, como el camino de 25 metros (82 pies) que conduce a Huánuco Pampa. El tramo del sistema vial de Cusco a Quito, que era el más transitado, siempre tenía un ancho superior a los 4 metros (13 pies), incluso en zonas agrícolas donde la tierra tenía un alto valor. Algunas porciones alcanzaron un ancho de 16 metros (52 pies). Cerca de los centros urbanos y administrativos hay evidencia de dos o tres vías construidas en paralelo. El ancho máximo registrado en la carretera de la costa norte es de 35 metros (115 pies), mientras que el ancho promedio en la carretera de la costa sur es de 8,5 metros (28 pies).

Paredes laterales e hileras de piedra

Piedras y muros servían para marcar el ancho del camino y señalizarlo. En la costa y en la montaña, la disponibilidad de materiales de construcción como piedra y barro para la preparación de adobes permitió construir muros a ambos lados del camino, para aislarlo de las tierras agrícolas para que los caminantes y caravanas transitaran sin afectar los cultivos. En las llanuras y en los desiertos, estos muros probablemente impedían que la arena cubriera el camino. A falta de muros, las carreteras de las zonas más desiertas también utilizaban hileras de piedras y postes de madera clavados en la arena como marcadores de ruta. Las hileras de piedras se construían con piedras de tamaños y formas similares, colocadas una al lado de la otra y situadas en uno o ambos bordes del camino, dispuestas en una especie de bordillo. En algunos casos se ha observado que los lados de estas piedras estaban canteados.

Surcos

Si bien no es estrictamente un elemento constructivo utilizado para delimitar los bordes de la vía, existen casos en los que surcos delimitan la vía a ambos lados. Ejemplos de estos surcos se han encontrado en la zona costera ubicada al sur del distrito de Chala en Arequipa.

Muros de contención

Los muros de contención estaban hechos con piedras, adobes o barro y se construían en las laderas de los cerros. Estos muros contenían rellenos niveladores para formar la plataforma del camino o para soportar el suelo que de otro modo podría deslizarse pendiente abajo, como generalmente se observa en los caminos transversales que conducen a la costa desde la sierra.

Drenaje

El drenaje por zanjas o alcantarillas fue más frecuente en la sierra y selva debido a las constantes lluvias. En otros tramos de la vía, el drenaje de las aguas pluviales se realizó mediante un sistema articulado a base de canales longitudinales y sumideros de menor longitud, transversales al eje de la vía. Se utilizaron muros de contención a lo largo de las laderas de las montañas, y son similares a los utilizados para sostener las terrazas. Al cruzar humedales, los caminos a menudo estaban sostenidos por muros de contrafuerte o construidos sobre calzadas elevadas.

Marcas en la carretera

A determinadas distancias la dirección del camino estaba marcada con mojones, una especie de hitos, generalmente colocados a ambos lados del camino. Eran columnas de piedras bien apiladas con una piedra superpuesta y, a menudo, colocadas estratégicamente en elevaciones para poder verlas desde largas distancias.

Las apachetas eran montículos de piedras de diferentes tamaños, formadas por acumulación gradual de los viajeros, quienes depositaban piedras como ofrenda para preservar su viaje de contratiempos y permitir su éxito. conclusión. Las apachetas se ubicaron al costado de las vías en espacios de transición como pasos o "puntos de interés" para viajeros. Esta práctica fue condenada por su carácter pagano durante la Colonia y el Virreinato, cuando se ordenó a los sacerdotes desmantelarlas y en su lugar plantar cruces. Sin embargo, la tradición de elaborar apachetas no se interrumpió y las cruces o altares de diferentes tamaños iban acompañados de montículos de piedra.

Pinturas y maquetas

Algunos lugares como abrigos rocosos o acantilados muestran pinturas rupestres junto a las carreteras, lo que puede interpretarse como un refuerzo de la señalización. Las representaciones pintadas generalmente zoomorfas corresponden a camélidos estilizados, con el diseño y color típicos incas. También se encuentran figuras talladas directamente sobre la piedra.

Rocas de diferente tamaño al costado del camino pueden representar las formas de las montañas o glaciares importantes de la región, como expresión de la sacralización de la geografía; pueden estar formados por una o más rocas.

Calzadas

En zonas húmedas se construyeron terraplenes para producir calzadas, en terrenos rocosos fue necesario excavar el camino en la roca o conducirlo a través de una terraza artificial con muros de contención. Algunas calzadas importantes, como las de la costa del lago Titicaca, se construyeron para tener en cuenta la variación periódica del nivel del lago debido a la alternancia de estaciones lluviosas y secas. Tenían puentes de piedra para permitir el libre flujo de agua debajo de ellos.

Escaleras

Para superar las limitaciones impuestas por la rugosidad del relieve y las condiciones ambientales adversas, los ingenieros incas diseñaron diferentes soluciones. En los afloramientos rocosos el camino se hacía más estrecho, adaptándose a la orografía con frecuentes giros y muros de contención, pero en pendientes especialmente pronunciadas se construían o tallaban en la roca tramos de escaleras o rampas.

Puentes

Se utilizaron varios tipos de puentes en todo el sistema de carreteras y, a veces, se construyeron en pares. Algunos puentes estaban hechos de troncos paralelos atados con cuerdas y cubiertos con tierra y fibras vegetales sostenidos por estribos de piedra, mientras que otros se construían con losas de piedra apoyadas sobre piedras apiladas. Una de las dificultades a la hora de crear puentes de madera fue la obtención de troncos. En ocasiones, los peones que construían los puentes tenían que traer la madera desde muy lejos. Los puentes de madera se sustituirían aproximadamente cada ocho años.

La construcción de puentes se logró con la ayuda de muchos trabajadores. Implicaba en primer lugar la construcción de estribos, normalmente de piedra tosca y labrada. La mampostería podría incluso estar muy bien colocada, sin evidencia de que se haya utilizado mortero para mantener las piedras en su lugar. Los incas, al no tener hierro, utilizaron un método de trabajo de la piedra que utilizaba herramientas simples, como martillos, para golpear las rocas de manera que los contornos de la roca superior coincidieran con los de la roca de abajo, de modo que las uniones encajaran perfectamente sin mortero. Para puentes de troncos simples, la construcción se realizó colocando una serie de troncos sobre cañas salientes. Los puentes de piedra podían abarcar longitudes más cortas y necesitaban la construcción de ríos menos profundos. Sobre los estribos y pilares intermedios de piedra se colocaron algunas losas cuando fue necesario. Recientemente se descubrió en Bolivia un puente de piedra muy especial que consiste en una abertura relativamente pequeña para permitir que el arroyo fluya y un terraplén de piedra bastante imponente que llena los lados del valle para permitir que la carretera pase por encima.

To cross rivers flat banks, floating reeds tied together were used, forming of a row of totora</iboats placed side to side and covered with a board of totora and earth.

Los puentes de cuerda incas también proporcionaban acceso a través de valles estrechos. Un puente sobre el río Apurímac, al oeste de Cusco, abarcaba una distancia de 45 metros (148 pies). Los puentes de cuerda debían ser reemplazados aproximadamente cada dos años: para este fin, a las comunidades alrededor del cruce del río se les ordenó formar una mita para la construcción del nuevo puente, mientras que el puente viejo fue cortado y dejado caer. en el río. Este tipo de puente se construía con cuerdas de fibras vegetales, como el ichu (Stipa ichu) una fibra típica del Altiplano, que se ataban entre sí formando cordones y cuerdas que constituían los cables del piso del puente, los dos pasamanos y las conexiones necesarias entre ellos.

A veces, los barrancos eran atravesados por grandes cestas colgantes, o oroyas, que podían abarcar distancias de más de 50 metros (160 pies).

Túnel

Para acceder al famoso puente colgante de Apurímac era necesario que el camino llegara al tramo más estrecho de la quebrada: para ello, el camino se cortó a lo largo de una falla natural en la escarpada roca del valle y se talló un túnel para facilitar el camino. El túnel tenía una serie de aberturas laterales que permitían la entrada de luz. No hay evidencia de otros túneles a lo largo de los caminos incas.

Equipo

Garcilaso de la Vega subraya la presencia de infraestructura en el sistema de caminos incaico, donde a lo largo de todo el Imperio había puestos de alojamiento para funcionarios estatales y mensajeros chasquis en todas partes, bien espaciados y bien provistos. También se almacenaban y mantenían listos alimentos, ropa y armas para el ejército inca que marchaba por el territorio.

Los tambos fueron las edificaciones más numerosas y quizás más importantes en el funcionamiento de la red vial. Eran construcciones de variada arquitectura y tamaño cuya función era principalmente el alojamiento de los viajeros y el almacenamiento de productos para su abastecimiento. Por este motivo, se ubicaron a un día de recorrido, aunque se identificaron irregularidades en sus distancias, probablemente ligadas a diversos factores como la presencia de fuentes de agua, la existencia de terrenos con productos agrícolas o la presencia de pre -Centros incas. Los tambos probablemente fueron administrados por las poblaciones locales ya que muchos de ellos están asociados a asentamientos con construcciones adicionales para diferentes usos, como las canchas (recintos rectangulares bordeados por un muro, probablemente utilizados como alojamiento para caminantes)., y collcas y kallancas. Estos últimos eran edificios rectangulares de considerable tamaño, que los conquistadores denominaron graneros por su longitud. Fueron utilizados para ceremonias y alojamiento de diversa índole: miembros de las elites incas o locales, mitimaes u otros viajeros. Los tambos eran tan frecuentes que muchos topónimos regionales andinos incluyen la palabra tambo.

A la orilla del camino eran frecuentes los chasquiwasis, o estaciones de relevo del mensajero inca chasqui. En estos lugares los chasquis esperaban los mensajes que debían llevar a otros lugares. El rápido flujo de información era importante para un Imperio que estaba en constante expansión. Los chasquiwasis normalmente eran bastante pequeños y existe poca evidencia e investigación arqueológica sobre ellos.

Camino Inca a Machu Picchu

Machu Picchu en sí estaba lejos de lo común y sirvió como una propiedad real poblada por el gobernante Inca y varios cientos de sirvientes. Requirió infusiones regulares de bienes y servicios desde Cusco y otras partes del Imperio. Prueba de ello es que en el lugar no hay grandes instalaciones de almacenamiento gubernamentales. Un estudio de 1997 concluyó que el potencial agrícola del sitio no habría sido suficiente para sustentar a los residentes, ni siquiera de forma estacional.

Contenido relacionado

Condado de Harrison, Kentucky

Yale, Illinois

565