Sinfonía nº 9 (Bruckner)

La Sinfonía n.º 9 en re menor, WAB 109, es la última sinfonía en la que trabajó Anton Bruckner, dejando el último movimiento incompleto en el momento de su muerte en 1896; Bruckner lo dedicó "al Dios amado" (en alemán, dem lieben Gott). La sinfonía se estrenó con Ferdinand Löwe en Viena en 1903.

Dedicación

Se dice que Bruckner dedicó su Novena Sinfonía al "Dios amado". August Göllerich y Max Auer, en su biografía de Bruckner, Ein Lebens- und Schaffensbild, afirman que éste expresó a su médico, Richard Heller, esta dedicación de su trabajo diciendo:

Verás, ya he dedicado dos sinfonías majestad terrenales al pobre rey Ludwig como el patrón real de las artes [VII. Sinfonía, nota d. Ed.] A nuestro ilustre, querido Emperador, como la más alta majestad terrenal, a quien reconozco [VIII. Sinfonía, nota d. Ed.] Y ahora dedico mi última obra a la majestad de todas las majestades, el Dios amado, y espero que me dé tanto tiempo para completar lo mismo.

Génesis

Inmediatamente después de completar la primera versión de su Octava Sinfonía el 10 de agosto de 1887, Bruckner comenzó a trabajar en su Novena. Los primeros bocetos, que se almacenan en la Biblioteca Jagiellońska, Cracovia, están fechados del 12 al 18 de agosto de 1887. Además, la primera partitura del primer movimiento está fechada el 21 de septiembre de 1887.

Pronto se interrumpió el trabajo en el primer movimiento. El director Hermann Levi, a quien Bruckner acababa de enviar la partitura de su Octava, encontró imposible la orquestación y la elaboración de los temas "dudosos", y sugirió que Bruckner la reelaborara. Bruckner se dispuso a revisarla en 1888. Durante la revisión de su Octava, también revisó su Tercera Sinfonía de marzo de 1888 a marzo de 1889.

En medio de la revisión de su Octava y Tercera, el 12 de febrero de 1889, Bruckner comenzó a preparar su Segunda Sinfonía para su publicación. El 10 de marzo de 1890, completó su Octava antes de realizar nuevas revisiones de su Primera y Cuarta Sinfonía y su Misa en fa menor.

Bruckner anunció en una carta fechada el 18 de febrero de 1891 al crítico Theodor Helm: "Hoy secretos ruidosos". H. ¡Doctor! [...] tercer secreto. Ha comenzado la Novena Sinfonía (re menor)," ocultando el hecho de que sus primeros bocetos de la Novena habían sido escritos casi cuatro años antes. Bruckner luego compuso dos obras coral-sinfónicas, una composición del Salmo 150 (1892) y la obra coral masculina Helgoland (1893).

El 23 de diciembre de 1893, se completó el primer movimiento de la Novena después de seis años. El Scherzo (segundo movimiento), esbozado ya en 1889, se completó el 15 de febrero de 1894. Bruckner compuso tres versiones sucesivas del Trío:

- La primera versión (1889), en F major, en estilo Ländler con un solo viola, recuerda algunas ideas de la Octava Sinfonía. La nota trimestral pizzicato El acompañamiento al comienzo recuerda la apertura del Te Deum, que también se repitió en los bocetos del Final.

- La segunda versión (1893), en la llave remota de F Pilot major, también en estilo Ländler con un solo viola, tiene un sonido algo etéreo. La parte media contiene una reminiscencia a la Aleluya del Mesías de Händel.

- La versión final (1894), también en F▪ mayor, es inusualmente rápido en tempo para un Trio. La parte media más lenta contiene, como en la versión anterior, una reminiscencia del aleluya del Mesías de Händel.

El Adagio (tercer movimiento) se completó el 30 de noviembre de 1894. Con respecto al movimiento final, se puede encontrar la siguiente entrada en el calendario de Bruckner: "24. Mai [1]895 1.mal Finale neue Switze". En general, los trabajos de la Novena se prolongaron durante un largo período de 1887 a 1896 y tuvieron que ser interrumpidos repetidamente debido a revisiones de otras obras y al deterioro de la salud de Bruckner. Bruckner murió durante el trabajo del cuarto movimiento, antes de completar la sinfonía.

La Novena Sinfonía tiene sólo una versión, compuesta por tres movimientos con extensos bocetos de la final. Si Bruckner ha vivido para completar la final, seguramente habría pasado por los otros movimientos e hizo ajustes. Así lo que tenemos es un trabajo en progreso.

Primera actuación

Los primeros tres movimientos de la Novena fueron estrenados en Viena, en la Musikvereinssaal, el 11 de febrero de 1903, por la Concertvereinsorchester de Viena, precursora de la Sinfónica de Viena, bajo la dirección del director Ferdinand Löwe y con su propio arreglo. Löwe cambió profundamente la partitura original de Bruckner adaptando la orquestación de Bruckner en el sentido de un acercamiento al ideal sonoro de Wagner, e hizo cambios en la armonía de Bruckner en ciertos pasajes (en particular en el clímax del Adagio). Publicó su versión modificada sin comentarios y durante mucho tiempo se consideró que esta edición era la original de Bruckner. En 1931, el musicólogo Robert Haas señaló las diferencias entre la edición de Löwe y los manuscritos originales de Bruckner. Al año siguiente, el director Siegmund von Hausegger interpretó tanto la partitura original de Bruckner como la editada por Löwe, de modo que el estreno real de los tres primeros movimientos de la Novena Sinfonía de Bruckner tuvo lugar el 2 de abril. 1932 en Múnich. La primera grabación (editada en LP en los años 1950) fue realizada por Hausegger con la Filarmónica de Múnich en la versión original (editada por Alfred Orel) en abril de 1938.

Clasificación estilística

La Novena Sinfonía de Bruckner representa un vínculo importante entre el romanticismo tardío y la modernidad. Bruckner sigue a Wagner abriendo paisajes sonoros a través de la emancipación de la disonancia y añade una nueva dimensión a la armonía al separar los acordes individuales de las conexiones sonoras tradicionales. Posteriormente Arnold Schoenberg continuó esto. El uso de la estructura por parte de Bruckner en su Novena Sinfonía lo convierte en un pionero del modernismo. Amplía enormemente la forma sinfónica utilizando el sonido negativo del silencio, secuenciando fases, picos ensanchados y procesos de decadencia. Bruckner tenía sus raíces en la música de Palestrina, Bach, Beethoven y Schubert y también fue un innovador de la armonía de finales del siglo XIX (junto con Franz Liszt). Bruckner continúa su camino sinfónico adhiriéndose a la forma sonata en la Novena Sinfonía. También amplía la forma, realzándola hasta lo monumental. Esta ampliación del aparato orquestal es también una expresión de este aumento masivo.

"Si uno mira el aparato general que usa Bruckner, lo más llamativo es la cantidad de sonido que hasta ahora se desconoce en la música absoluta... La orquesta de la IX, la sinfonía de Bruckner es sólo el punto final de la línea de desarrollo aural de Bruckner con respecto a los medios utilizados... El factor decisivo, sin embargo, no es la masa de los medios de expresión, sino la forma en que se utilizan... Como en Strings del grupo, los vientos de madera y los instrumentos de latón pronto se van a juxtaposed, pronto a ser acoplado de nuevo de las maneras más diversas, y unidos para formar un todo inseparable, así como en sonido individual los instrumentos de estos grupos. Por un lado, el trabajo abierto, por otro lado la peculiaridad de Bruckner para formar sus temas a menudo por frases cortas, significa que un instrumento rara vez emerge solo durante mucho tiempo sin interrupción."

—Anton Bruckner, Das Werk – Der Künstler – Die Zeit

Según Ekkehard Kreft, "las fases de mejora en la Novena Sinfonía adquieren un nuevo significado, ya que sirven para dar forma al carácter procesual [sic] desde el punto de partida de la complejo temático (primer tema) hasta su destino final (tema principal)." Tanto en la primera frase como en el movimiento final esto se expresa en una dimensión hasta ahora desconocida. La entrada del tema principal va precedida de una fase de aumento armoniosamente complicada. El uso de esta armonía cada vez más compleja convierte a Bruckner en el pionero de desarrollos posteriores. El musicólogo Albrecht von Mossow lo resume así a propósito de la Novena: "A los avances materiales de la modernidad hay que atribuir a Bruckner, como a otros compositores del siglo XIX, la creciente emancipación de la disonancia, la cromatización de la armonía, el debilitamiento de la tonalidad, el toque de los armónicos tríadicos a través de la mayor inclusión de sonidos de cuatro y cinco tonos, las rupturas formales dentro de sus movimientos sinfónicos y la revalorización del timbre a un parámetro casi independiente."

La Novena Sinfonía tiene grandes oleadas de desarrollo, clímax y decadencia, que el psicólogo musical Ernst Kurth describe como un "contraste de amplitud y vacío específicos del sonido en comparación con la compresión anterior y la posición cumbre". Kurth compara esto con la composición de Stockhausen de 1957 "Gruppen", donde la estructura también se muestra en el desmembramiento del aparato individual en lugar de la génesis lineal, diciendo que Bruckner transfiere una gran cantidad de sonidos, colores y personajes. , y no sólo concepciones sonoras espaciales en aparatos instrumentales.

La fuga es inusual debido a su posición prominente en el movimiento final de la Novena Sinfonía, aunque la inclusión de una fuga en el contexto sinfónico de Bruckner no es infrecuente. Como escribe Rainer Bloss (traducido del alemán): "El tema principal del final de la 9ª Sinfonía tiene una peculiaridad, porque su forma cambia, se transforma en sus dos últimos compases... Bruckner's & #39;inusual' La extensión de dos barras demuestra excepcionalmente esta regresión modular".

Bruckner refina cada vez más su técnica de citación en la Novena Sinfonía. Paul Thissen lo resume en su análisis (traducido del alemán): "Sin duda, la forma de integración de las citas utilizada por Bruckner en el Adagio de la Novena Sinfonía muestra la apariencia más diferenciada. Abarca desde la mera técnica del montaje (como en Miserere) hasta la penetración de la secuencia con transformaciones similares a Kyrie".

Descripción

La sinfonía tiene cuatro movimientos, aunque el final es incompleto y fragmentario:

- Feierlich, misterioso (D menor)

- Scherzo: Bewegt, lebhaft (D minor); Trio. Schnell (F electo)

- Adagio: Langsam, feierlich (E major)

- Finale: Misterioso, nicht schnell (D menor, incompleto)

Es posible que gran parte del material para el final en su totalidad se haya perdido poco después de la muerte del compositor; algunas de las secciones perdidas de la partitura completa sobrevivieron sólo en formato de boceto de dos a cuatro pentagramas. La ubicación de la segunda del Scherzo y la tonalidad de re menor son sólo dos de los elementos que esta obra tiene en común con la Novena Sinfonía de Beethoven.

La sinfonía se interpreta con tanta frecuencia sin ningún tipo de final que algunos autores describen "la forma de esta sinfonía [como]... un arco enorme, dos movimientos lentos a horcajadas sobre un enérgico Scherzo."

Puntuación

La partitura requiere tres de cada uno de flautas, oboes y clarinetes en B♭ y La, fagotes, trompetas en fa y trombones, con ocho trompas (las trompas quinta-octava se duplican en las tubas Wagner), tuba contrabajo, timbales y cuerdas.

Tiempo de actuación

- Movimientos 1–3: aprox. 55–65 min. (1: 535 bares, 2: 512 bares, 3: 243 bares)

- Movimiento 4 (compleciones de otros):

- William Carragan: aprox. 22 minutos (717 bares)

- Nors S. Josephson (1992): aprox. 20 minutos (644 bares)

- Sébastien Letocart (2008): ca. 24 minutes (717 / 725 bars)

- Samale-Mazzuca-Phillips-Cohrs: ca. 25 minutos (665 bares)

- Gerd Schaller: aprox. 25 minutos (736 bares)

- Composiciones libres que incorporan material de los bocetos Finales:

- Ernst Märzendorfer (1969): ca. 25 minutos

- P. J. Marthé (2006): 30 minutos

- Reemplazamiento del cuarto movimiento por el Te Deum de Bruckner: aprox. 23 minutos

Primer movimiento

Primera y segunda parte

El primer movimiento en re menor (alla breve) es un movimiento de sonata de diseño libre con tres grupos temáticos. Al principio, las cuerdas del trémolo entonan la nota fundamental D, que es solidificada en el tercer compás por los instrumentos de viento. Un primer núcleo temático suena en los cuernos como una repetición de tono (fundamental) en el ritmo de tres puntos, a partir del cual se disuelve el intervalo de la tercera, luego la quinta, encajando en la estructura del orden métrico subyacente mediante golpes cesurados de los timbales y las trompetas. Una sinfonía difícilmente puede comenzar de manera más primitiva, elemental, arquetípica." El fenómeno típico de división del sonido para Bruckner ocurre en el compás 19: la nota fundamental D se disocia en sus notas vecinas E ♭ y D♭. Un audaz repunte de E♭ de los cuernos anuncia algo auspicioso. Como resultado, una fase de desarrollo extendida prepara la entrada del tema principal. La música de Bruckner es específica y esto subyace a su principio de desarrollo y exploración del sonido. El camino de Bruckner hacia la creación de este tema es cada vez más largo; Cada vez se necesita más tiempo para que surja la idea principal.

El poderoso tema principal del primer movimiento impresiona, ya que el espacio sonoro de re menor se confirma primero con la transposición de octava rítmicamente llamativa de las notas re y la, con una desviación repentina del sonido a do♭ mayor, reinterpretado como dominante a mi menor. El tema sigue una cadencia múltiple desde Do mayor y Sol menor hasta La mayor y finalmente hasta Re mayor, pareciendo entrar en su fase de decadencia, pero simultáneamente pasando al tema lateral líricamente cantabile: el llamado período de canto. Este intervalo de caída sucesiva, que también desempeña un papel en el cuarto movimiento inacabado, forma parte integral del motivo principal del período de canto. Posteriormente, Bruckner compone una prístina fase de transición, que se repite estrechamente entre el segundo y el tercer grupo temático.

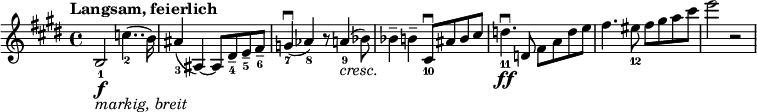

El segundo grupo temático cambia la música a La mayor y comienza en voz baja. Esta sección se toca más lentamente que la primera y los violines llevan el tema inicial:

El tercer grupo temático regresa a re menor y destaca los instrumentos de viento.

Este tercer grupo temático, con su motivo cinco-cuatro, tiene una fuerte afinidad con el tema del Te Deum recurrente en el final. Al final de la transición, hay una pausa en la nota F, implementada a la perfección. En términos formales, Bruckner amplía su camino sinfónico fusionando el desarrollo y la posterior repetición, en lugar de separarlos.

"Estas dos partes [ejecución y recapitulación] se han convertido en la estructura interna, al soldar la costura en un todo unificado. La implementación consiste en una extensión del tema principal, pero sin cambiar la disposición del material de motivos en su división tripartita. Así, la primera parte del tema principal experimenta una repetición – no fiel a la esencia original sino interior. La repetición, sin embargo, se combina con el material motivo de la segunda parte en la inversión como acompañamiento. La segunda parte también se extiende y, como en la exposición, conduce a la tercera parte y al clímax con el mismo aumento que en la exposición. [...] Este climax también se extiende por secuencias repetidas y crecientes. La conclusión súbita de la exposición se evita; Se reemplaza por un corto rendimiento del material de motivos de este clímax con un nuevo motivo de acompañamiento independiente que determina el carácter de este pasaje."

—Anton Bruckner, Das Werk – Der Künstler – Die Zeit

Tercera parte

Finalmente, se alcanza un punto culminante en la tercera parte del tema principal cuando se omite una transferencia repetida. Una nota La sostenida tocada con el pedal del órgano ralentiza el movimiento y prepara el variado conjunto de páginas. Comienza la repetición aparentemente incompleta; la forma de sonata de tres partes vuelve aquí a su naturaleza bipartita original. La coda vuelve a dominar el material del tema principal, que se ve realzado por un ritmo persistente y puntuado y la yuxtaposición repetida de E♭ mayor y re menor hasta una apoteosis provisional, aún por publicar.

La tendencia de Bruckner a ampliar el desarrollo y la recapitulación de la forma de la sonata encuentra su máxima realización en este movimiento, cuya forma Robert Simpson describe como "Declaración, Contradeclaración y Coda". En el primer grupo de temas se da un número inusualmente grande de motivos, y éstos se desarrollan sustancial y ricamente en la reformulación y en la coda. El tema principal del movimiento, que está a cargo de toda la orquesta, contiene una caída de octava que está efectivamente en un ritmo de cuatro puntos (una nota entera ligada a una media nota de tres puntos).

Bruckner también cita material de sus obras anteriores: en un punto cercano a la coda, Bruckner cita un pasaje del primer movimiento de su Séptima Sinfonía. La página final del movimiento, además de los habituales acordes tónicos (I) y dominantes (V), presentados en un resplandor de quintas abiertas, utiliza un bemol napolitano (♭II; la creciente E♭ figura del compás 19) en demoledora disonancia tanto con I como con V.

Segundo movimiento

El Scherzo en re menor (3

4 ) inusualmente comienza con una barra vacía. Después de esta pausa, los instrumentos de viento entonan un acorde rítmico disonante distintivo con los sonidos E, G♯, B♭ y C♯. Este acorde se puede analizar de varias maneras. El musicólogo Wolfram Steineck da la siguiente explicación: "Como sin duda se puede escuchar el giro a do sostenido menor, desde el principio también está relacionado de manera dominante con el re menor, por lo que al menos es ambiguo. [...] Es la nota dominante La, que se divide en los dos medios tonos que la rodean y le da al sonido su característico carácter subdominante, sin quitar la parte dominante." La división del tono también es significativa aquí. La disociación tonal en el primer movimiento se refería a la tónica y llegó relativamente tarde. Al comienzo del Scherzo, la nota La ubicada en el centro de un acorde de sexta mayor de La dominante se divide en sus vecinos G♯ y B♭. El intervalo de cuadro de este acorde es el sexto, que se teje temática y estructuralmente en el Noveno.

Bruckner escribió "E Fund[ament] Vorhalt auf Dom" en su boceto del 4 de enero de 1889. Este acorde característico puede escucharse como un acorde de quinta doblemente disminuido en C♯ con una cuarta G muy avanzada ♯, que es una escalera en armónico menor en el decimoséptimo grado. Steinbeck dice que el sonido se sitúa en intervalos de quinta, porque teóricamente está en mi y es dominante respecto de la mayor. Al final, su objetivo es el tono Re o un contexto de Re menor, que luego se alcanza después de una complicada fase de desarrollo armónico. Casi violentamente irrumpe el tema de Scherzo, palpitando enérgicamente y contrastando con el tema introductorio fantasmal. En la parte central, el material temático se varía aún más y adquiere un tono elegíaco y, a veces, incluso bailable. Tras un regreso al principio, concluye una enérgica coda.

Bruckner ha compuesto tres versiones sucesivas del Trío:

- Una primera versión de Scherzo y Trio ya estaba completamente disponible el 4 de enero de 1889. La primera versión del trío en F major, con Ländler-allure y el uso de una viola individual, recuerda algo el del Octavo. Señala el acompañamiento en pizzicato con el motivo del Te Deum, que el compositor recordará en los bocetos de la Final. Su aspecto, clave y fecha de composición sugieren que podría haber sido concebido como Trío alternativo para el Octavo.

- A principios de 1893 que Bruckner reanudó su trabajo y compuso un nuevo trío. En la segunda versión (27 de febrero de 1893) en F▪ principal, también con viola individual, se conserva el tono Ländler silencioso. Se ve algo etéreo y su parte central, una reminiscencia de la Aleluya del Mesías de Händel, prefigura ya la de la versión final.

- El último Trio de tres partes (15 de febrero de 1894), también en F▪ mayor, y rápido 3

8 bar, engaña al oyente con su ambigüedad y sus cambios rítmica y rítmicamente inesperados. La F repetida▪ las triadas principales son alienadas por los tonos de plomo F y C; en general, el Trío tiene un efecto fantasmal. Mientras los dos borradores anteriores de Trio de 1889 y 1893 siguen siendo más populares en el tono, la F final▪ El trío mayor coloca el extraño, el audaz y el fantástico en primer plano, por lo que "no algunos creen que el esquerzo del Noveno es la cosa más ingeniosa que Bruckner escribió."

Los Tríos 1 & 2 han sido estrenada por el Strub Quartet (1940). Una grabación de esta interpretación está guardada en el Deutsches Rundfunkarchiv. Las grabaciones posteriores se conservan en el Archivo Bruckner. Las tres versiones del Trio han sido publicadas por Cohrs. Ricardo Luna ha grabado las tres versiones sucesivas del trío en un arreglo propio para orquesta de cámara en 2013.

Tercer movimiento

Primera parte

El Adagio de tres partes en mi mayor (4

4) "ha experimentado innumerables interpretaciones que buscan describir su estado de ánimo y sin duda las experimentará en el futuro." Por ejemplo, Göllerich y Auer ven el comienzo "en el ambiente sombrío del errante Parsifal (el preludio del tercer acto del Festival de la Dedicación de Richard Wagner)". En términos de análisis compositivo, el fenómeno de la división del tono juega un papel integral en el comienzo de este movimiento.

Bruckner llamó a este movimiento su "Adiós a la vida". Comienza con ambigüedad tonal y es la apertura más problemática de cualquier Adagio de Bruckner, aunque logra serenidad y asombro lírico. El tema principal es un presagio del cromatismo del movimiento, que comienza con un salto ascendente de novena menor y contiene los 12 tonos de la escala cromática:

El tono inicial B se divide o difiere en sus dos notas vecinas C y A♯, donde el distintivo salto del noveno intervalo le da al inicio del movimiento una intensa carga sonora. La posterior bajada cromática C, B, A♯ conduce a un repentino choque de octavas, seguido de frases diatónicas verticales que terminan en un tono lastimero. Bruckner no compuso otro Adagio que planteara un movimiento melódico unánime y sin acompañamiento alguno. Los bocetos y borradores de Bruckner muestran que este comienzo no fue planeado.

El resto de las cuerdas y las tubas Wagner se ponen a tono en el tercer tiempo del segundo compás. Estos últimos se utilizan aquí por primera vez en la Novena Sinfonía, un método retrasado que Bruckner ha utilizado en su Séptima Sinfonía. Aquí, al comienzo de su canción de duelo por la muerte de Wagner, Bruckner pide que estos instrumentos entren por primera vez con su sonido redondo y oscuro. El Adagio de la Séptima comienza con un acompañamiento de acordes completo, a diferencia de la Novena. Mientras que en el Séptimo, la clave básica de C♯ menor está establecida desde el principio, la tonalidad básica de mi mayor en la novena se evita inicialmente por completo y sólo se recupera después de un largo retraso.

La llamativa segunda parte del motivo muestra ecos del llamado Amén de Dresde. Como afirma en principio Clemens Brinkmann: "Bajo la influencia de Mendelssohn y Wagner, Bruckner utilizó el 'Amén de Dresde' en su música religiosa y obras sinfónicas". El tercer motivo inquietante en pianissimo está marcado por los "segundos cansados de los contrabajos". En un lamento, el primer oboe se eleva y se convierte en parte de una fase de secuencia que gira en espiral de manera constante, lo que eventualmente conduce a la erupción del cuarto motivo: una llamada de trompeta pentatónica repetida en esta tonalidad [Mi mayor] siete veces [en cada compás] sin alguna vez modificado " se presenta en una cara de acorde tonalmente sin rumbo resultante de un quintillizo múltiple. Michael Adensamer lo explica detalladamente: "Se podrían interpretar al menos cuatro tonalidades de esta superposición (mi mayor, si mayor, do sostenido menor y fa sostenido menor) y aun así transmitir el carácter de este sonido. Este carácter reside en la múltiple utilidad del sonido. Podrías extenderlo hacia arriba o hacia abajo hasta cubrir los doce tonos. En este sentido es ilimitado, infinito y básicamente atonal..." En esta superficie sonora, los característicos abanicos de trompeta están literalmente escenificados y contrapuestos por un fatídico motivo de trompeta que se despliega. Este motivo cita el comienzo expresivo de la frase mediante el uso del vacío extendido. Los sonidos fluyen y refluyen en un coral de luto a través de los cuernos y las tubas de Wagner, que Auer y Göllerich llevan el nombre de la "adiós a la vida" de Bruckner. Ernst Décsey también destaca este pasaje de duelo, afirmando: "Bruckner llamó a este pasaje [marca de ensayo B] cuando lo interpretó ante los dos Helms, cuando regresaba de Berlín en 1894."

Cerca del final del primer grupo temático, aparece un coral que desciende lentamente. Anton Bruckner cita este coral como "Adiós a la vida". Tocado por una trompa y las tubas Wagner, está en B♭ menor (un tritono por encima de la tónica general de Mi del movimiento):

El comienzo del segundo grupo temático presenta un tema algo más melódico y lamentante en los violines:

Su segundo tema, una suave melodía vocal, cuya estructura a veces se "compara con los temas del último Beethoven", sufre numerosas modificaciones y variaciones a medida que avanza. Inmediatamente antes del reingreso del tema principal, la flauta solista desciende en un triverso en do mayor sobre el pálido sonido primario de una quinta fa alterada♯ acorde de séptima mayor de las tubas de Wagner, para permanecer en el sonido F♯ después de una caída final de tritono.

Segunda parte

Después de un silencio, sigue la segunda parte del Adagio (del compás 77). Esto se basa en gran medida en los componentes del tema principal. El material existente presentado es variado y desarrollado. El principio de división del tono también se hace evidente aquí, sobre todo en la voz opuesta de la flauta, que como elemento nuevo forma un claro contrapunto al tema principal. Sólo ahora comienza el trabajo de implementación real, en el que el motivo principal del primer tema es interpretado por bajos orgullosos. Posteriormente vuelve a dominar el tono más suave del variado tema lírico. Después de una fase intermedia inquietante, se levanta una nueva ola creciente, que conduce al clímax de la implementación. Una vez más, las trompetas suenan con su ya familiar fanfarria, que se detiene abruptamente. A esto le sigue la parte media del tema vocal, que también termina abruptamente. Sólo el último final de la frase es retomado por el oboe y declarado en el fuerte, procedente de la trompa en forma diminutiva y en el piano. Después de una pausa general, el movimiento se abre rápidamente. El crescendo, que se ha prolongado durante un largo período, se interrumpe abruptamente, seguido de una parte de pianissimo de sonido casi tímido de los instrumentos de viento de madera, que a su vez conduce a un episodio coral de cuerdas y metales. En opinión de Constantin Floros, hay dos pasajes en el Adagio, cada uno de los cuales aparece sólo una vez y no se repite en el curso posterior de la composición. Esto se aplica una vez a la tuba [salida de la vida] en [punto de ensayo] B. [...] Esto se aplica al otro del episodio coral, compases 155-162". Este pasaje esféricamente transfigurado tiene su origen estructuralmente en el coral de trompas, disminuyendo con el coral hasta el final.

Tercera parte

La tercera parte del movimiento lento (desde el compás 173) comienza con una reproducción animada figurativamente del segundo tema. Floros enfatiza que el Adagio de la Novena, así como el final, "deben verse en un contexto autobiográfico". Bruckner compuso su Novena Sinfonía consciente de su muerte inminente. En consecuencia, las autocitas existentes, como el Miserere de la Misa en re menor (compás 181 en adelante), también pueden entenderse en el sentido de una connotación religiosa. En la tercera parte, los dos temas principales se superponen y finalmente se fusionan; Todo esto tiene lugar en el contexto de un enorme aumento del sonido. Bruckner crea un clímax, "como si buscara su monumental y expresivo poder e intensidad sin paralelo en la historia de la música". La enorme acumulación de sonido experimenta una descarga marcadamente disonante en forma de un acorde decimotercero extendido en sentido figurado en el compás 206. Luego Bruckner, tomando partes del primer tema y del Miserere, teje un reconciliador canto del cisne. Finalmente, el Adagio de la Novena termina, desvaneciéndose; Kurth habla de esto como un "proceso de disolución": mientras el órgano toca una nota Mi sostenida en el pedal, las tubas Wagner anuncian el motivo secundario del Adagio de la Octava Sinfonía mientras los instrumentos de viento recuerdan el comienzo de la Séptima.

A lo largo de su curso, el movimiento vuelve a algunos de los estados de ánimo problemáticos de los movimientos anteriores. Una llamada del oboe –una cita del Kyrie de la Misa n.° 3– introduce la repetición del primer tema, que está subrayado por dramáticas llamadas del trombón. Poco después, Bruckner también cita, a modo de súplica, el "Miserere nobis" del Gloria de su Misa en re menor. El siguiente clímax final, a cargo de toda la orquesta, concluye con un acorde extremadamente disonante, una decimotercera de dominante:

A partir de entonces, en la coda más serena hasta el momento, la música alude a la coda del Adagio de la Sinfonía n.° 8 y también insinúa la Sinfonía n.° 7. Estos compases musicales concluyen la mayoría de las presentaciones en vivo y grabaciones de la sinfonía. aunque Bruckner tenía la intención de que fueran sucedidos por un cuarto movimiento.

El cuarto movimiento incompleto

Aunque se supone que Bruckner sugirió utilizar su Te Deum como final de la Novena Sinfonía, ha habido varios intentos de completar la sinfonía con un cuarto movimiento basado en el sobreviviente de Bruckner. manuscritos para el final. De hecho, la sugerencia de Bruckner ha sido utilizada como justificación para completar el cuarto movimiento, ya que, además de la existencia de los fragmentos del Finale, demuestra (según estudiosos como John A. Phillips), que el El compositor no quería que esta obra terminara con el Adagio.

Los materiales de este cuarto movimiento han conservado varias etapas de la composición: desde simples bocetos de perfil hasta hojas de partitura más o menos completamente preparadas, el llamado "bifolio". Un bifolio (alemán: Bogen) consta de una hoja de papel doble (cuatro páginas). A veces, hay varios bifolios que documentan los diferentes conceptos compositivos de Bruckner. La mayor parte de los manuscritos del movimiento final de Bruckner se pueden encontrar en la Biblioteca Nacional de Austria en Viena. Otras obras se encuentran en la Biblioteca de Viena, en la biblioteca de la Universidad de Música y Artes Escénicas de Viena, en el Museo Histórico de la ciudad de Viena y en la Biblioteca Jagiellonska de Cracovia.

El administrador de la herencia de Bruckner, Theodor Reisch, y los testigos del testamento, Ferdinand Löwe y Joseph Schalk, según el acta del 18 de octubre de 1896 dividieron la herencia; Joseph Schalk recibió el encargo de investigar la conexión entre los Fragmentos Finales. El material pasó a manos de su hermano Franz en 1900; Ferdinand Löwe recibió más material. En 1911, Max Auer examinó el material superviviente del movimiento final, que había estado en posesión del antiguo alumno de Bruckner, Joseph Schalk. Refiriéndose a una hoja de bocetos, que ya no está disponible hoy en día, Auer afirma: "Los bocetos... revelan un tema principal, un tema de fuga, un coral y el quinto tema del Te Deum". Además, escribe Auer: "Antes estos temas incluso dominaban unos sobre otros, como en el final de la Octava." No es posible identificar a qué pasaje del final se refiere realmente.

Si bien los diseños de partituras y bocetos de Bruckner se pueden organizar armoniosamente, de modo que resulte una secuencia musical lógica, hay cinco huecos en esta composición musical. Por ejemplo, falta la conclusión de la sinfonía, la llamada Coda. El material original era más extenso y algunas hojas se perdieron tras la muerte de Bruckner. El primer biógrafo y secretario de Bruckner, August Göllerich (1859-1923), que también fue secretario de Franz Liszt, comenzó una biografía completa de Bruckner, que fue completada después de su muerte por el investigador de Bruckner Max Auer (1880-1962). . En esta obra de nueve volúmenes se informa que "fue un error imperdonable no incluir un inventario de la propiedad y no se puede determinar una lista exacta". Después del informe del Dr. Heller [médico tratante de Bruckner], las partituras del Maestro estaban por ahí y partes de ellas fueron tomadas por personas calificadas y espontáneas. Por eso no fue posible encontrar el coral que el Maestro había compuesto especialmente para el Dr. Heller".

El musicólogo australiano John A. Phillips investigó los diferentes fragmentos restantes y recopiló una selección de los fragmentos para la Musikwissenschaftlichen Verlag Vienna. En su opinión, el material que obtuvo es la "partitura autógrafa en proceso" cuidadosamente numerada de Bruckner. Según sus investigaciones, en mayo de 1896 se escribió la composición, en la etapa primaria de la partitura (cuerdas añadidas, también bocetos para instrumentos de viento). En su opinión, hoy se han perdido en el marcador la mitad de los bifolios finales. El curso de la mayoría de los huecos se puede restaurar a partir de versiones anteriores y bocetos extensos de Particell. Los restos supervivientes de la partitura se rompen poco antes de la coda con el bifolio 32. Según Phillips, los bocetos contienen el avance de la coda hasta la última cadencia. El boceto correspondiente al bifolio 36 todavía contiene los primeros ocho compases con un tono acostado de D.

Musikwissenschaftliche Verlag Vienna ha publicado una edición facsímil del material final superviviente de Bruckner. La mayor parte de los fragmentos ahora también se pueden consultar en la base de datos de obras "Bruckner online". Alfred Orel secuenció los borradores y bocetos de Bruckner de la Novena Sinfonía en 1934, asumiendo que todavía existían diferentes versiones.

El movimiento, tal como lo dejó Bruckner, presenta una forma "irregular" tema principal con un ritmo de doble punto:

Este insistente ritmo de doble punto impregna el movimiento. El segundo grupo temático comienza con una variante del tema principal. El tercer grupo temático presenta un gran coral, presentado por todos los metales. Este coral, una "resurrección resplandeciente" del "Adiós a la Vida" del Adagio, desciende en su primera mitad con un tono similar al de Adiós a la vida. En la segunda mitad el coral asciende triunfalmente:

El motivo inicial del Te Deum aparece antes de que comience el desarrollo, tocado por la flauta. El breve desarrollo contiene un pasaje extraño con llamadas de trompeta de novena menor:

Una "fuga salvaje" Comienza la recapitulación, utilizando como tema una variante del tema principal:

Después de la recapitulación del coral, aparece un nuevo "tema del epílogo" es presentado. Harnoncourt sugirió que probablemente habría conducido a la coda. Después de este corte, la única música que queda en la mano de Bruckner es el crescendo inicial mencionado anteriormente y el acercamiento a la cadencia final.

Realizaciones del final

Actuaciones y grabaciones de los manuscritos del final

En 1934, las partes de los fragmentos de composición final en la versión de piano fueron editadas por Else Krüger y realizadas por ella y Kurt Bohnen, en Munich.

En 1940, Fritz Oeser creó una instalación orquestal para la exposición del final. Esto se realizó el 12 de octubre de 1940 en el Festival Leipzig Bruckner en un concierto de la Gran Orquesta de los Reichssenders Leipzig con el director Hans Weisbach y transmitido por la radio.

En 1974, el director Hans-Hubert Schönzeler tocó partes importantes del final para la BBC con la BBC Northern Symphony Orchestra.

En su ensayo, "Acercándose a un torso" En 1976, el compositor Peter Ruzicka publicó los resultados de su investigación sobre el movimiento final inacabado de la Novena Sinfonía. Anteriormente grabó partes del final con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín.

En 1986, Yoav Talmi con la Orquesta Filarmónica de Oslo interpretó y grabó toda la sinfonía, incluidos los fragmentos finales (edición Orel), así como una finalización del movimiento realizada por William Carragan utilizando fragmentos de Bruckner. El conjunto de 2 discos apareció en Chandos Records (CHAN 8468/9) y recibió el Grande Prix du Disque en París.

En 2002 Peter Hirsch grabó los fragmentos finales (edición Phillips) con el Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. En el mismo año durante la Salzburgo Festspielen, Nikolaus Harnoncourt realizó un taller sobre la final, durante el cual realizó los fragmentos recuperados con la Orquesta Filarmónica de Viena.

El Te Deum como final

Muchas (supuestas) declaraciones de Bruckner sobre su Novena Sinfonía sólo han sobrevivido indirectamente. Bruckner, temiendo no poder completar su composición, habría imaginado su Te Deum como el posible final de la sinfonía. Cuando el director de orquesta Hans Richter (1843-1916) visitó a Bruckner, le dijo (traducido del alemán):

Él [Hans Richter] había programado el Séptimo de Bruckner para un concierto de la Filarmónica en otoño y ahora llegó al Belvedere [el último apartamento de Bernardner estaba en el llamado Kustodenstöckl del Palacio Belvedere en Viena] para decirle Bruckner. Cuando Bruckner también se comunicó a él sobre su miseria sobre el 4to movimiento inacabado del Noveno, Richter le dio, como reporta Meissner [el cercano confidente y secretario de Bruckner], el consejo de completar la sinfonía, en lugar de un cuarto movimiento con el Te Deum. El Maestro estaba muy agradecido por esta sugerencia, pero lo miró sólo como último recurso. Tan pronto como se sentía razonablemente mejor, se sentó en el piano para trabajar en la final. Ahora parecía pensar en una transición a la Te Deum y prometido, como Meissner se refiere, un efecto tremendo en el tema principal de largo alcance, desbordado por el coro de latón, y en las barras introductorias familiares y originales de los Te Deum, así como los cantantes que aparecen allí. Quería, como le dijo a Meissner unas cuantas veces durante la audición, sacudir, como era, a las puertas de la eternidad".

—Anton Bruckner, Ein Lebens- und Schaffens-Bild

Auer continuó, sobre una posible transición al Te Deum, en la biografía (traducida del alemán):

"El estudiante del Maestro August Stradal y Altwirth aseguran que había jugado para ellos una 'transición al Tedeum', Stradal señaló fuera de su memoria. Esta música de transición era liderar de E major a C major, la clave del Te Deum. Rodeado de las figuras de cuerda del Te Deum, había un coral que no está incluido en el Te Deum. La observación de Stradal de que el manuscrito, que está en manos de Schalk, parece indicar que se refiere a las barras finales de la puntuación final, que Bruckner ha sobrescrito con 'Chorale 2nd Division'. [...] Ese Bruckner quería deliberadamente traer al Te Deum motif, demuestra el comentario 'Te Deum trece bares antes de la entrada de la figura Te Deum'. Como puede probarse de la comunicación de los informantes mencionados, cuya corrección puede ser probada por la mano del manuscrito, el maestro no parece haber ideado una música transicional independiente del Adagio a la Te Deum, pero más bien uno desde el punto de reprise, donde el coda comienza."

—Anton Bruckner, Ein Lebens- und Schaffens-Bild

August Göllerich, Anton Meissner, August Stradal y Theodor Altwirth, que conocían personalmente a Bruckner, informaron al unísono que Bruckner ya no podía completar un final instrumental: "Al darse cuenta de que la finalización de un movimiento final puramente instrumental Era imposible, él [Bruckner] intentó establecer una conexión orgánica con el Te Deum, como le había propuesto, para producir un cierre de emergencia de la obra, contrariamente a los recelos tonales." Bruckner, por lo tanto, ciertamente tenía dudas tonales acerca de terminar la sinfonía en re menor en do mayor. Sin embargo, aceptó la variante con el Te Deum como sustituto final, al menos según el testimonio de varios testigos presenciales.

El biógrafo Göllerich conoció personalmente a Bruckner y su entorno. Los biógrafos posteriores se inspiraron en la obra de Göllerich, por lo que las generaciones posteriores se basaron en ella. Las explicaciones y suposiciones a veces se consideran menos precisas que las declaraciones contemporáneas. La biografía contemporánea sugiere que Bruckner improvisó el final de la sinfonía al piano, sin fijar la coda de forma definitiva y por escrito. Según el informe del médico, Bruckner no estaba dispuesto a escribir la sinfonía del pensamiento principal porque estaba débil. Bruckner murió mientras trabajaba en un final instrumental y una poderosa fuga. En la fuga se pueden rastrear las últimas páginas de la partitura casi completamente orquestadas. Las páginas siguientes no están completamente instrumentadas.

Finalización de Carragán (1983; revisado 2003, 2006, 2007, 2010 y 2017)

El primer intento de una versión interpretativa del Finale disponible en disco fue de William Carragan (quien posiblemente haya realizado un trabajo más importante editando la Segunda Sinfonía de Bruckner) en 1983. Esta finalización ha sido estrenada por Moshe Atzmon, dirigiendo la American Symphony Orchestra en el Carnegie Hall en enero de 1984. El estreno europeo a cargo de la Utrecht Symfonie Orkest dirigida por Hubert Soudant (Utrecht, abril de 1985), ha sido el primero en ser grabado (en LP). Poco después, esta versión fue grabada para su lanzamiento en CD por Yoav Talmi y la Filarmónica de Oslo. La grabación de Talmi también incluye los fragmentos recuperados que dejó Bruckner (edición Orel), para que el oyente pueda determinar por sí mismo hasta qué punto la realización fue especulación por parte del editor.

- La revisión de 2003 ha sido registrada por Jason Klein con la Orquesta Sinfónica de Saratoga.

- La revisión de 2006 ha sido registrada por Akira Naito con la New City Orchestra de Tokio. Esta grabación incluyó el Trio No 2 de 1893 (Ed. Carragan, 2006).

- La revisión de 2007 ha sido realizada por Warren Cohen y la Musica Nova Orchestra en noviembre de 2009.

- La revisión de 2010 ha sido registrada por Gerd Schaller y Philharmonie Festiva.

- Carragan ha realizado algunos ajustes adicionales en 2017. Una grabación de Mladen Tarbuk con la orquesta sinfónica de radio croata se puede escuchar en el sitio de John Berky.

Según William Carragan, para realizar una finalización propia del Finale, hay que tener tres objetivos en mente: una presentación fiel de los fragmentos, un llenado adecuado tanto horizontal como verticalmente, y un final positivo y triunfante. Carragan utiliza bifolios tanto antiguos como anteriores. Él cierra las brechas más libremente utilizando formaciones sonoras y conexiones armónicas que son menos típicas de Bruckner que de la historia musical posterior (Mahler). Amplía la coda permaneciendo en un nivel fortissimo constante durante largos períodos e incorporando una variedad de temas y alusiones, incluido el tema coral y el Te Deum.

De hecho, no puede haber una terminación totalmente correcta, sólo las terminaciones que evitan los errores más obvios, y siempre habrá debate sobre muchos puntos. Pero la final, incluso como un conjunto fragmentado y parcheado, todavía tiene mucho que decirnos sobre la auténtica inspiración y los nobles objetivos de Anton Bruckner, y es una pena no aprovechar todas las oportunidades ofrecidas para familiarizarse con ella y su significado profundo.

—William Carragan

Terminación de Samale-Mazzuca (1984; revisada en 1985/1988)

El equipo de Nicola Samale y Giuseppe Mazzuca realizó una nueva realización entre 1983 y 1985. La finalización de 1984 fue grabada en 1986 por Eliahu Inbal y encaja con las grabaciones de Inbal de las primeras versiones de Bruckner. sinfonías. Gennadi Rozhdestvensky también la incluyó en su grabación de las diferentes versiones de las sinfonías de Bruckner. La coda de esta realización tiene más en común con el pasaje correspondiente de la Octava Sinfonía que con la realización posterior de Samale, Mazzuca, Phillips y Cohrs.

Samale revisó la finalización de 1985 en 1988 con Benjamin-Gunnar Cohrs y la grabó ese mismo año con la Orquesta Sinfónica Nacional de Katowice.

Finalización de Samale–Mazzuca–Phillips–Cohrs (1992; revisado en 1996, 2001, 2005, 2007, 2012 y 2021)

Después de la revisión de su finalización en 1988, John A. Phillips y Benjamin-Gunnar Cohrs se unieron a Samale y Mazzuca. Una nueva finalización (1992) propuso una forma de realizar la intención de Bruckner de combinar temas de los cuatro movimientos. Esta finalización ha sido grabada por Kurt Eichhorn con la Bruckner Orchestra de Linz para el sello Camerata. Phillips también ha hecho una transición desde la finalización final hasta el Te Deum. Esta transición y su asociación con el final y un ejemplo del Te Deum están disponibles en el Archivo Bruckner.

Una revisión de 1996 de esta finalización fue grabada en 1998 por Johannes Wildner con la Neue Philharmonie Westfalen para Naxos Records.

Una revisión intermedia de 2001 fue realizada en Gmunden el 8 de octubre de 2002 por Benjamin-Gunnar Cohrs con la Orquesta Filarmónica de Janacek.

En 2005, Nicola Samale y Benjamin-Gunnar Cohrs publicaron una nueva edición revisada. Cohrs' Las últimas investigaciones también permitieron recuperar íntegramente el contenido musical de un bifolio perdido en la Fuga a partir del boceto del particello. Esta nueva edición, de 665 compases, utiliza 569 compases del propio Bruckner. Esta versión ha sido grabada por Marcus Bosch con la Sinfonieorchester Aachen para el sello Coviello Classics.

La Orquesta Sinfónica de la Radio Sueca realizó una reimpresión revisada de esta revisión bajo la dirección de Daniel Harding, Estocolmo, en noviembre de 2007. Esta revisión se publicó en 2008 y luego fue grabada por el director Friedemann Layer con la Musikalische Akademie des Nationaltheater-Orchesters. Manheim. Richard Lehnert explica los cambios realizados en esta versión.

En 2011 se realizó una revisión final, que incluyó en particular una concepción completamente nueva de la coda. El estreno mundial de este nuevo final lo realizó la Dutch Brabants Orkest bajo la batuta de Friedemann Layer en Breda (NL), el 15 de octubre de 2011. Fue interpretada en Berlín el 9 de febrero de 2012 por Simon Rattle y la Filarmónica de Berlín y puede verse En Internet. Esta versión se publicó en EMI Classics el 22 de mayo de 2012. Rattle dirigió el estreno estadounidense en el Carnegie Hall el 24 de febrero de 2012. Simon Rattle dirigió esta versión nuevamente con la Filarmónica de Berlín el 26 de mayo de 2018. En septiembre-octubre de 2021, en conmemoración de la En el 125 aniversario de la muerte del compositor, John A. Phillips emprendió una revisión del mismo, limitándose los cambios sustanciales a la fuga y la coda. Cohrs, que había dimitido del equipo editorial en noviembre de 2021, ya no participó en esta revisión. El 30 de noviembre de 2022, la Orquesta Filarmónica de Londres estrenó esta nueva revisión del Finale Completion bajo la batuta de Robin Ticciati.

Nicola Samale y Benjamin-Gunnar Cohrs comparan en su prefacio a la partitura de estudio de la versión escénica completa de Samale-Phillips-Cohrs-Mazzuca (2008) la reconstrucción de una obra musical con métodos de reconstrucción de cirugía plástica, patología forense , etiología y bellas artes:

Para ello se requieren técnicas de reconstrucción que no sólo sean legítimas en las ciencias naturales, sino vitales si se desea demostrar ciertos procesos. Desafortunadamente, en otros campos tales técnicas de reconstrucción se aceptan mucho más que en la música: En la medicina, las víctimas de accidentes están más que agradecidos por la posibilidad de reemplazar partes perdidas de su cuerpo por cirugía plástica. En la patología forense, esas reconstrucciones son de valor. Esto se demostró muy eficazmente en 1977, cuando en la serie eponímica del Dr. Quincy reconstruido de un solo fémur no sólo la apariencia general del difunto sino también la de su asesino (El Hueso Thigh se conecta al Hueso Knee por Lou Shaw, también disponible como novela de Thom Racina).

Las reconstrucciones también son bien conocidas en las bellas artes y arqueología. Pinturas, torsi de esculturas, mosaicos y frescos, naufragios, castillos, teatros (Venecia), iglesias (Dresden), e incluso pueblos antiguos enteros han sido reconstruidos con éxito.

Para el comienzo del movimiento final, el equipo de autores SMPC utiliza un bifolio en forma de Bruckner en una forma acortada. Para llenar los vacíos, los autores confían principalmente en bifolios y bocetos de Bruckner, mientras que a veces se ignora el material original anterior. Los autores creen que cada brecha tiene un cierto número de barras. Los cuatro editores agregan los huecos de acuerdo con los cálculos que han hecho. Para el CODA, los autores usan bocetos de secuenciación de Bruckner, que también son procesados por otros autores, en una forma transposada. El efecto de bloque de la parte final se logra principalmente por la repetición constante de motivos individuales. Los autores también incluyen varios temas del final.

Josephson ' s Finalización (1992)

En su edición final, Nors S. Josephson hace varias conexiones cíclicas con el primer y tercer movimiento de la sinfonía. Sobre todo, se refiere a un método que Bruckner utiliza en su Sinfonía n.º 8. Josephson también utiliza la secuencia esbozada de Bruckner, que se cree que forma parte de la coda. En la coda. Se refiere a los temas de la exposición y evita un mayor desarrollo del material. En comparación con el Adagio, el movimiento final gana menos peso en esta edición. La finalización de Josephson por John Gibbons con la Orquesta Sinfónica de Aarhus ha sido publicada por Danacord: CD DADOCD 754, 2014.

Nors S. Josephson también aspira a una reconstrucción y afirma en el prefacio de su edición de partitura, que se titula Finale-Reconstruction:

La presente edición del final a la Novena Sinfonía de Anton Bruckner es el resultado de un proyecto de diez años. El editor utilizó los escépticos y los escépticos a este movimiento que se encuentran en el Oesterreichische Nationalbibliothek en Viena, Austria, el Viennese Stadt- und Landbibliothek y el Viennese Hochschule für Musik und darstellende Kunst; todas estas instituciones me proporcionaron amablemente microfilms y copias fotográficas de estas fuentes. Además, la edición de 1934 de Alfred Orel de la mayoría de estas fuentes como parte de las Obras Completas Bruckner fue un valor particular.

La finalización de Letocart (2008)

En 2008, el organista y compositor belga Sébastien Letocart realizó una nueva finalización del Finale en 2007-08. En la Coda incluyó citas de temas de las Sinfonías Quinta, Séptima y Octava, el tema central del Trío como un Aleluya final, y al final la combinación de los cuatro temas principales de los cuatro movimientos de la Novena.

La finalización de Letocart, junto con las tres primeras partes de la sinfonía, fue grabada en 2008 por el director francés Nicolas Couton con la Orquesta Sinfónica MAV de Budapest. Sébastien Letocart afirma en el texto del folleto de la grabación en CD de su versión final:

Quiero aclarar que mi finalización de la Novena Sinfonía de Bruckner se basa estrictamente en el propio material de Bruckner. Esto he orquestado lo más fiel y discretamente posible. Hay dos aspectos principales diferentes para entender el propósito de esta terminación... En primer lugar, además de tener que llenar algunas de las orquestaciones de las partes existentes, hay seis lagunas en el desarrollo/recapitulación que tienen que ser reconstruidas especulativamente a veces con la recreación de vínculos coherentes. Mi próxima tesis dará una explicación bar-por-bar del pensamiento y significado musical tras mi finalización y adiciones, así como dar detalles de la fase de reconstrucción. En segundo lugar, mi elaboración de la coda, sin embargo, no comparte la misma tarea ni la misma preocupación acerca de la pregunta "qué habría hecho Bruckner" porque es simplemente imposible saber o adivinar. Sólo tenemos algunos bocetos y algunos testimonios vagos (Heller, Auer y Graf) sobre la continuación del Finale; no sabemos nada incluso sobre el número preciso de barras, pero todos estos apenas dan idea de la estructura global que Bruckner tenía en mente.

Finalización de Schaller (2015; revisado en 2018)

Gerd Schaller ha compuesto su propia versión completa de la Novena, basándose estrechamente en las notas de Bruckner. Tuvo en cuenta todos los materiales de borrador disponibles, desde los primeros bocetos, para cerrar al máximo las lagunas restantes en la partitura. Utilizó los documentos manuscritos originales de Bruckner y llevó el final a 736 compases. Además, Schaller pudo complementar el material de archivo y manuscrito con elementos faltantes en la partitura aprovechando su experiencia como director y aplicando las técnicas de composición de Bruckner a las grabaciones del ciclo completo de todas las obras del compositor. once sinfonías. La composición resultante, incluso los pasajes sin material original continuo, tiene un estilo claramente bruckneriano. Schaller también crea una repetición amplia y dramáticamente diseñada del tema principal de los bocetos anteriores de Bruckner. En la coda cita el tema inicial del primer movimiento, uniendo así el comienzo de la sinfonía, una técnica de citación que el propio Bruckner utilizó en sus sinfonías (Sinfonía n.º 3 y Sinfonía n.º 5) y que se remonta a Beethoven. En la parte final de la coda, Schaller renuncia a las citas de otras obras de Bruckner en su nueva edición revisada de 2018.

Schaller interpretó por primera vez su versión del final con la Philharmonie Festiva en la iglesia abacial de Ebrach el 24 de julio de 2016, como parte del Festival de Música de Verano de Ebrach. En marzo de 2018, Ries y Erler, Berlín, publicaron la versión revisada de Schaller, partitura n.º 51487, ISMN M-013-51487-8. Schaller interpretó su versión revisada del final en la iglesia abacial de Ebrach el 22 de julio de 2018. Esta interpretación se publicó en el perfil CD PH18030. Gerd Schaller explica que la reconstrucción en sí misma es una tarea imposible:

Sin embargo, antes de que el trabajo pudiera comenzar a terminar, era necesario abordar varias cuestiones conceptuales... Pronto se hizo evidente que una "reconstrucción", como tal, sería lógicamente infeasible, simplemente porque es imposible reconstruir algo que antes nunca existió en forma terminada. Y en cualquier caso, ¿qué versión de la partitura debe ser reconstruida?... Se sabe que Bruckner revisó y modificó con frecuencia sus obras, y sin duda habría sometido las páginas supuestamente terminadas del Noveno a numerosos exámenes minuciosos. De ahí que no haya una versión completa que pueda tomarse como base para la reconstrucción. En resumen, me pareció imposible reconstruir una obra maestra hipotética de un genio como Anton Bruckner, y así hice mi objetivo de buscar la precisión histórica dibujando todos los fragmentos disponibles y así complementar y completar el final de la manera más auténtica posible y en consonancia con el estilo tardío de Bruckner. Mi máxima prioridad en este esfuerzo era utilizar, o al menos considerar, tanto del material original de Bruckner como sea posible y evitar así la especulación en la medida de lo posible. Los bocetos anteriores, que rara vez se utilizaban, eran otra fuente importante de ideas esenciales de Brucknerian.

Otras finalizaciones finales

- Hein 's-Gravesande (1969): una simple yuxtaposición de los fragmentos recuperados.

- Ernst Märzendorfer (1969): una especie de rhapsody usando los fragmentos recuperados. Esta terminación ha sido realizada por el compositor con el Rundfunk-Sinfonieorchester Leipzig en la Große Oper de Leipzig el 8 de diciembre de 1970.

- Marshall Fine (1979). Esta conclusión, que se consideró perdida, se ha recuperado recientemente.

- Roberto Ferrazza (2017). Esta conclusión ha sido estrenada por Alfonso Scarano con la Orquesta Filarmónica de Tailandia el 26 de marzo de 2022.

Otros intentos han sido realizados, entre otros, por Jacques Roelands (2003, rev. 2014), Kimiaki Tanaka (2020, rev. 2024) y Martin Bernhard (2022).

Composiciones libres que incorporan material de los bocetos finales

Peter-Jan Marthé (2006) realizó composiciones libres que incorporan material de los bocetos finales, y un "Bruckner Dialog" de Gottfried von Einem (1971).

Ediciones publicadas (Tres primeros movimientos)

Bruckner no hizo muchas revisiones de su Novena Sinfonía. Se han publicado múltiples ediciones de su obra e intentos de completar el cuarto movimiento inacabado de la sinfonía.

Edición Löwe (1903)

Esta fue la primera edición publicada de la Novena Sinfonía. También fue la versión interpretada en el estreno póstumo de la obra, y la única versión escuchada hasta 1932. Ferdinand Löwe realizó múltiples cambios no autorizados a la Sinfonía que equivalieron a una recomposición total de la obra. Además de cuestionar la orquestación, el fraseo y la dinámica de Bruckner, Löwe también recuperó las armonías más aventureras de Bruckner, como el acorde decimotercera dominante completo en el Adagio.

Edición Orel (1934)

Esta fue la primera edición que intentó reproducir lo que Bruckner realmente había escrito. Fue interpretada por primera vez en 1932 por la Filarmónica de Munich dirigida por Siegmund von Hausegger, en el mismo programa inmediatamente después de una interpretación de la edición de Löwe. La edición se publicó, posiblemente con modificaciones, dos años más tarde (1934) bajo los auspicios de la Gesamtausgabe.

Edición Nowak (1951)

Es una reedición de la edición de Orel de 1934. La edición de Nowak es la más representada en la actualidad.

Edición Cohrs (2000)

Nikolaus Harnoncourt, Simon Rattle y Simone Young grabaron una nueva edición de los tres movimientos completos. Corrige varios errores de impresión e incluye una explicación extensa de los problemas editoriales. El Informe Crítico separado de Cohrs contiene numerosos facsímiles de los tres primeros movimientos. Incluye una edición de los dos Tríos anteriores para interpretación en concierto.

Partitura

- Anton Bruckner: Symphonie No. 9 D Moll, Eigentum der Universal-Edition, Viena. Ernst Eulenburg, Leipzig (No. 67)

- Alfred Orel: Entwürfe und Skizzen zur Neunten Sinfonie. Sonderdruck zu Band 9 der Anton-Bruckner-Gesamtausgabe, 1934

- Leopold Nowak (ed.): Anton Bruckner, IX. Symphonie D-Moll. Musikwissenschaftlicher Verlag Vienna, 1951.

- Anton Bruckner: Sinfonía No 9 en d (versión original 1894, ed. por Haas und Orel). Luck's Music Library (#05148).

- Anton Bruckner: Symphonie Nr. 9 d-Moll, Robert Haas, Alfred Orel, Fassung 1894. "Die Klassiker" Viena.

- Benjamin-Gunnar Cohrs (ed.): Anton Bruckner, IX. Symphonie d-moll (1. Satz – Scherzo & Trio – Adagio), kritische Neuausgabe unter Berücksichtigung der Arbeiten von Alfred Orel und Leopold Nowak, Partitur und Estimmen. Viena 2000.

- Benjamin-Gunnar Cohrs (ed.): Anton Bruckner, IX. Symphonie d-moll (1. Satz – Scherzo & Trio – Adagio), kritischer Bericht zur Neuausgabe. Viena 2001.

- Benjamin-Gunnar Cohrs (ed.): Anton Bruckner, IX. Symphonie d-moll, Scherzo & Trio, Studienband zum 2. Satz. Viena 1998.

- Benjamin-Gunnar Cohrs (ed.): Anton Bruckner, 2 nachgelassene Trios zur IX. Symphonie d-moll, Aufführungsfassung, Partitur incl. kritischer Kommentar und Estimmen. Viena 1998.

- Nors S. Josephson (editor): Anton Bruckner, Finale zur 9. Sinfonie, Ergänzungen von Nors S. Josephson, score (DIN A4), 162 páginas, Carus-Verlag, Stuttgart, 2007, No 40.588/00.

- John A. Phillips (editor): Anton Bruckner, IX. Symphonie d-moll, Finale (unfinished), Rekonstruktion der Autograph-Partitur nach den erhaltenen Quellen. puntuación del estudio, Viena 1994/99.

- John A. Phillips (editor): Anton Bruckner, IX. Symphonie d-moll, Finale (unfinished), Rekonstruktion der Autograph-Partitur nach den erhaltenen Quellen, Dokumentation des Fragments, Partitur einschl. Kommentar und Estimmen. Viena 1999/2001.

- John A. Phillips (editor): Anton Bruckner, IX. Symphonie d-moll, Finale (sin terminar), Faksimile-Ausgabe sämtlicher autógrafo Notenseiten. Viena 1996.

- Nicola Samale, John A. Phillips, Giuseppe Mazzuca, Benjamin-Gunnar Cohrs (editor): Anton Bruckner: IX. Symphonie d-moll, Finale. Vervollständigte Aufführungsfassung Samale-Phillips-Cohrs-Mazzuca. Neuausgabe mit kritischem Kommentar, Nueva edición con comentario crítico (dt./engl.) de Benjamin-Gunnar Cohrs. München 2005/Letztmalig revidierter Nachdruck 2012, Repertoire Explorer Study Score 444.

- Gerd Schaller (editor): Anton Bruckner, Neunte Symphonie D-Moll IV. Satz, Complementado de fuentes originales y completado por Gerd Schaller, edición revisada con extensos comentarios analíticos, texto (en alemán e inglés) (87 páginas), score (120 páginas), ISMN M-013-51487-8, Ries & Erler, Berlin 2018, score No 51487.

- Anton Bruckner, Nona Sinfonia, Finale, integrazioni a cura di Roberto Ferrazza, Roma, BetMultimedia, 2017 (vol. I: versione filologica, con note in appendice; vol. II: versione esecutiva)

Discografía de la sinfonía completa

Las grabaciones de las terminaciones del cuarto movimiento generalmente se combinan con la edición de Nowak o Cohrs para los primeros tres movimientos.

Una grabación de la edición de Orel o Nowak dura en promedio unos 65 minutos, aunque un director rápido como Carl Schuricht puede reducirla a 56 minutos.

La interpretación completa más antigua (de los tres movimientos completos) que se conserva registrada es la de Otto Klemperer con la Filarmónica de Nueva York en 1934.

La primera grabación comercial fue realizada por Siegmund von Hausegger con la Filarmónica de Munich en 1938 para HMV. Ambas grabaciones utilizaron la edición Orel.

La versión apócrifa de Löwe está disponible en CD remasterizaciones de LP de Hans Knappertsbusch y F. Charles Adler. Estos pueden durar tan solo 51 minutos.

Las primeras grabaciones de la edición de Orel fueron la actuación en directo de Oswald Kabasta con la Filarmónica de Múnich en 1943 para el sello Music and Arts, y la actuación de estudio de Wilhelm Furtwängler con la Filarmónica de Berlín en 1944 (varios sellos ).

Después de la grabación de estudio de Bruno Walter con la Orquesta Sinfónica de Columbia en 1959 para Sony/CBS, se prefirió la edición de Nowak.

La grabación más reciente de la edición de Orel fue la actuación en directo de Daniel Barenboim con la Filarmónica de Berlín en 1991 para Teldec.

Nikolaus Harnoncourt y la Filarmónica de Viena grabaron el fragmento Novena (edición Cohrs) y Final para BMG/RCA en 2003, sin los bocetos de la coda.

En el CD "Bruckner desconocido" (PR 91250, 2013) Ricardo Luna grabó el Scherzo, las tres versiones del Trío (edición propia) así como el fragmento Final –con los bocetos de la coda.

Contenido relacionado

Misa (música)

Historia de la ópera

Período clásico de la música