Pueblos indígenas en Colombia

Los pueblos indígenas de Colombia son los grupos étnicos que han habitado Colombia desde antes de la colonización española de Colombia, a principios del siglo XVI.

Las estimaciones sobre el porcentaje de colombianos que son indígenas varían, desde el 3% o 1,5 millones hasta el 10% o 5 millones. Según el censo colombiano de 2018, comprenden el 4,4% de la población del país, pertenecientes a 115 tribus diferentes, frente al 3,4% en el censo colombiano de 2005. Sin embargo, una encuesta de Latinobarómetro del mismo año encontró que el 10,4% de los encuestados colombianos se autoidentificaron como indígenas. La estimación más reciente del número de pueblos indígenas de Colombia lo ubica en alrededor del 9,5% de la población y ha estado creciendo desde un mínimo histórico de 1965, cuando se estimó que solo el 1% de los colombianos eran indígenas. La estimación de 2023 indica que Colombia tiene el séptimo porcentaje más alto de amerindios en las Américas, y solo Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, Perú y Panamá tienen un porcentaje estimado de amerindios más alto que Colombia.

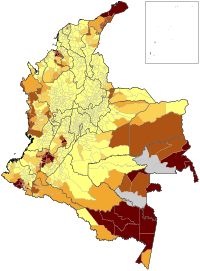

Aproximadamente dos tercios de los pueblos indígenas registrados viven en los departamentos de La Guajira, Cauca, Nariño, Córdoba y Sucre. La cuenca amazónica, una región escasamente poblada, alberga a más de 70 grupos étnicos indígenas diferentes.

Tanto históricamente como en tiempos recientes, han sido objeto de violencia y opresión, que abarca desde el robo de tierras hasta masacres y asesinatos selectivos de activistas y políticos indígenas.

Historia de la poblaciónEn la época precolombina, la población total de Colombia se estimaba entre 6.000.000 y 10.000.000 de personas. Sin embargo, después de la conquista española, la población de Colombia se redujo a solo 750.000 personas, en la que los pueblos indígenas constituían el 80% de la población, con 600.000 personas. Esta cifra disminuiría después de la independencia, cuando la población aumentó a 1.327.000, en la que los nativos constituían el 53% de la población, con 700.000 personas. En el censo de 1912, la población nativa representaba el 6,3% de la población, por debajo del 13,8% informado en 1851, que luego se redujo al 1% en el censo de 1993. Sin embargo, debido al mayor reconocimiento por parte del gobierno, el porcentaje de indígenas registrados creció del 1% al 3,4% en el censo de 2005, y luego al 4,3% en el censo de 2018. Este descenso demográfico se puede explicar por las políticas liberales implementadas por las nuevas élites republicanas, que intentaron abolir la propiedad colectiva indígena de la tierra previamente reconocida por la monarquía española, y obligaron a los nativos a asimilarse a la cultura nacional dominante. A partir de 2023, la población total de Colombia ha crecido significativamente a alrededor de 52.000.000 de personas, en las que se estima que los nativos de pura sangre representan alrededor del 10% de la población con 5.200.000 personas, la razón del aumento se debe a una mayor conciencia entre los colombianos sobre su identidad indígena y a la constitución de 1991, que otorgó más derechos legales a las comunidades indígenas. A pesar de la reducción del porcentaje de la población total, los nativos constituyen una gran parte de la ascendencia genética de los colombianos. Un estudio de Rojas et al. determina que el colombiano promedio (de todas las razas) tiene una mezcla de 47% amerindio, 42% europeo y 11% africano, siendo los indígenas los que tienen el aporte más significativo en este estudio.

Historia

Algunas teorías sostienen que la primera ocupación humana en Sudamérica se remonta al año 43.000 a. C., pero el consenso académico actual entre los arqueólogos es que la ocupación humana en Sudamérica sólo se remonta a alrededor del año 15.000 a. C. como mínimo. El antropólogo Tom Dillehay fecha las primeras culturas de cazadores-recolectores del continente en casi el año 10.000 a. C., durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno temprano. Según sus pruebas basadas en refugios rocosos, los primeros habitantes humanos de Colombia probablemente se concentraron a lo largo de la costa caribeña y en las laderas de las tierras altas de los Andes. En ese momento, estas regiones estaban cubiertas de bosques y tenían un clima parecido al actual. Dillehay ha señalado que Tibitó, ubicado justo al norte de Bogotá, es uno de los sitios conocidos más antiguos y más ampliamente aceptados de ocupación humana temprana en Colombia, que data de alrededor del año 9.790 a. C. Hay evidencia de que las tierras altas de Colombia estuvieron ocupadas por un número significativo de humanos que buscaban alimento hacia el año 9000 a. C., y que en el año 2000 a. C. se establecieron poblados permanentes en el norte de Colombia.

A partir del primer milenio a. C., grupos de amerindios, entre ellos los muiscas, quimbayas, taironas, calimas, zenúes, tierradentro, san agustín, tolimas y urabá, se volvieron expertos en la agricultura, la minería y la metalistería, y algunos desarrollaron el sistema político de los cacicazgos, con una estructura piramidal de poder encabezada por caciques.

La cultura indígena de Colombia evolucionó a partir de tres grupos principales: los quimbaya, que habitaban las laderas occidentales de la Cordillera Central; los chibchas; y los kalina (caribes). Cuando los españoles llegaron en 1509, encontraron una población amerindia floreciente y heterogénea que sumaba entre 6 y 10 millones de personas, pertenecía a varios cientos de tribus y hablaba en gran medida dialectos mutuamente ininteligibles. Las dos culturas más avanzadas de los pueblos amerindios en ese momento eran los muiscas y los taironas, que pertenecían al grupo chibcha y eran expertos en agricultura, minería y metalistería. Los muiscas vivían principalmente en los actuales departamentos de Cundinamarca y Boyacá, adonde habían huido siglos antes tras las incursiones de los belicosos caribes, algunos de los cuales acabaron migrando a las islas del Caribe hacia finales del primer milenio d.C. Los taironas, que se dividían en dos subgrupos, vivían en las tierras bajas del Caribe y en las tierras altas de la Sierra Nevada de Santa Marta. La civilización muisca estaba bien organizada en provincias diferenciadas gobernadas por leyes de tierras comunales y caciques poderosos, que respondían ante uno de los dos líderes supremos.

- Pre-Columbian

- El zipa solía cubrir su cuerpo en oro y, desde su balsa de Muisca, ofreció tesoros a la Guatavita diosa en medio del lago sagrado. Esta antigua tradición muisca se convirtió en el origen del El Dorado leyenda.

- Un adorno de pájaro de oro fundido Zenú bajo tierra que sirvió como cabeza de personal, fechado 490 CE. Esta cultura usaba aleaciones con alto contenido de oro. La cresta del pájaro consiste en la típica semifiligree Zenú. El filigrano regular es alambre trenzado, pero el Zenú echa el suyo.

- Colgantes de figura de Tairona en oro.

- Estatuilla dorada de un Quimbaya cacique.

- Parque Arqueológico de San Agustín (Patrimonio Mundial de la UNESCO), contiene la mayor colección de monumentos religiosos y esculturas megalíticas en América Latina y se considera la necrópolis más grande del mundo.

- Ciudad Perdida es un importante asentamiento que se cree que se ha fundado alrededor de 800 CE. Se compone de una serie de 169 terrazas talladas en ladera de la montaña, una red de caminos de baldosas y varias pequeñas plazas circulares. La entrada sólo puede ser accedida por una subida de unos 1.200 pasos de piedra a través de la selva densa.

Historia precolombina

La complejidad de la organización social y la tecnología de los pueblos indígenas variaba enormemente, desde cacicazgos agrícolas estratificados hasta aldeas agrícolas tropicales y grupos nómadas de cazadores y recolectores de alimentos. Al final del período colonial, la población nativa todavía constituía aproximadamente la mitad de la población total. En los cacicazgos agrícolas de las tierras altas, los españoles impusieron con éxito instituciones diseñadas para asegurar su control sobre los amerindios y, por lo tanto, el uso de su mano de obra. Los colonos habían organizado la administración política y religiosa a fines del siglo XVI y habían comenzado los intentos de convertir religiosamente a los amerindios al cristianismo, específicamente al catolicismo romano.

La institución más importante que regulaba la vida y el bienestar de los amerindios de las tierras altas era el resguardo, un sistema de reservas de tierras comunales. Bajo este sistema, los amerindios podían utilizar la tierra, pero no podían venderla. Similar en algunos aspectos al sistema de reservas de los nativos americanos de los Estados Unidos, el resguardo ha perdurado con algunos cambios incluso hasta el presente y ha sido un vínculo duradero entre el gobierno y las tribus restantes de las tierras altas. Sin embargo, a medida que aumentaban las presiones sobre la tierra, la invasión de colonos blancos o mestizos en las tierras del resguardo se aceleró, a menudo sin oposición del gobierno.

En general, el gobierno no había intentado legislar en el pasado en asuntos que afectaban a los amerindios de los bosques. Durante el período colonial, se concedió jurisdicción sobre las tribus de las tierras bajas a las misiones católicas romanas. Con el apoyo financiero del gobierno, una serie de acuerdos con la Santa Sede entre 1887 y 1953 encomendaron la evangelización y la educación de estos amerindios a las misiones, que trabajaron en conjunto con agencias gubernamentales. La división de los resguardos se detuvo en 1958 y se inició un nuevo programa de desarrollo comunitario para tratar de incorporar más plenamente a los amerindios a la sociedad nacional.

La lucha de los pueblos indígenas de estas tierras para proteger sus propiedades de los terratenientes vecinos y preservar sus tradiciones continuó hasta finales del siglo XX, cuando la constitución de 1991 incorporó muchas de las demandas amerindias. Se han creado nuevos resguardos y se han reconstituido otros, entre las tribus de la selva, así como entre las comunidades de las tierras altas. La constitución de 1991 abrió espacios políticos y sociales especiales para los indígenas y otros grupos minoritarios. Por ejemplo, permitió la creación de una comisión especial para diseñar una ley que reconociera a las comunidades negras que ocupaban tierras no colonizadas en las zonas ribereñas de la costa del Pacífico. El artículo 171 establece una representación especial en el Senado para los amerindios y otros grupos étnicos, mientras que el artículo 176 establece una representación especial en la Cámara de Representantes: dos escaños "para las comunidades negras, uno para las comunidades indígenas, uno para las minorías políticas y uno para los colombianos residentes en el extranjero". El artículo 356 garantiza los derechos territoriales y culturales de los amerindios, y se han promulgado varias leyes y decretos que los protegen. El artículo 356 se refiere de manera un tanto vaga tanto a las "entidades territoriales indígenas" como a los "resguardos" indígenas.

En 1991, los 587 resguardos del país albergaban a 800.271 personas, incluidas 60.503 familias. La distribución regional general de estos resguardos era la siguiente: Amazonia, 88; Llanos, 106; Tierras bajas del Caribe, 31; Tierras altas andinas, 104; y Tierras bajas del Pacífico, 258. En total, abarcaban 27.900.000 hectáreas (108.000 millas cuadradas), o aproximadamente el 24 por ciento del territorio nacional. En la actualidad, Colombia puede tener hasta 710 resguardos en 27 de los 32 departamentos.

Organización política indígena

Los grupos indígenas individuales tienen diversas estructuras de gobierno. Varios grupos indígenas están representados a través de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). La creciente organización y agitación han ampliado drásticamente la base territorial indígena durante los últimos cuarenta años. El gobierno tituló más de 200 nuevas reservas entre 1960 y 1990, y en 1997 había 334 en total que funcionaban como municipios autónomos.

Territorios

Los pueblos indígenas poseen títulos de propiedad sobre importantes porciones de Colombia, principalmente en forma de resguardos, que abarcan un tercio de las tierras del país. La división de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior tiene registradas 567 reservas, que abarcan aproximadamente 365.004 km2 y en las que viven 800.272 personas en 67.503 familias.

La Constitución Nacional de Colombia de 1991 define las Entidades Territoriales como departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Dentro de una Entidad Territorial Indígena (ETI), los pueblos tienen autonomía para gestionar sus intereses y, dentro de los límites de la constitución, tienen derecho a gestionar los recursos y definir los impuestos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Las ETI deben ser definidas por el gobierno de conformidad con la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, esta ley aún no ha sido sancionada, por lo que en la práctica los territorios no están regulados.

Territorios con población indígena predominante

Departamentos

| Departamento | Población total (2018) | Población indígena | Porcentaje |

|---|---|---|---|

| 66.056 | 38,130 | 57,7 | |

| 44.431 | 33.280 | 74,9 | |

| 37.690 | 30.787 | 81,7 | |

| 76,642 | 44,578 | 58.2 |

Municipios

| Municipio | Grupo indígena predominante | Provincia | Departamento |

|---|---|---|---|

| El Encanto | Witoto | Amazonas | |

| La Chorrera | Witoto | Amazonas | |

| La Pedrera | Yucuna | Amazonas | |

| La Victoria | Tanimuca | Amazonas | |

| Leticia | Ticuna | Amazonas | |

| Mirití-Paraná | Yucuna | Amazonas | |

| Puerto Alegría | Witoto | Amazonas | |

| Puerto Arica | Witoto | Amazonas | |

| Puerto Nariño | Ticuna | Amazonas | |

| Puerto Santander | Witoto | Amazonas | |

| Tarapacá | Ticuna | Amazonas | |

| Dabeiba | Emberá Katio | Western Antioquia | |

| Frontino | Emberá Katio | Western Antioquia | |

| Piojó | Mokaná | Western Atlántico | |

| Tubará | Mokaná | Western Atlántico | |

| Usiacurí | Mokaná | Central Atlántico | |

| Cubará | Uwa | Cubará | |

| Güicán de la Sierra | Uwa | Gutiérrez | |

| Marmato | Emberá Katio | Caldas Occidentales | |

| Riosucio | Emberá Katio | Caldas Occidentales | |

| Supía | Emberá Katio | Caldas Occidentales | |

| Milán | Coreguaje | Caquetá | |

| Solano | Witoto | Caquetá | |

| Orocué | Sáliva | Casanare | |

| Almaguer | Yanacona | South Cauca | |

| Caldono | Nasa | Eastern Cauca | |

| Corinto | Nasa | Norte del Cauca | |

| Inzá | Nasa | Eastern Cauca | |

| Jambaló | Nasa | Eastern Cauca | |

| La Vega | Yanacona | South Cauca | |

| Morales | Nasa | Central Cauca | |

| Páez | Nasa | Eastern Cauca | |

| Piamonte | Inga | South Cauca | |

| Piendamó | Misak | Central Cauca | |

| Puracé | Coconuco | Eastern Cauca | |

| San Sebastián | Yanacona | South Cauca | |

| Santa Rosa | Inga | South Cauca | |

| Silvia | Misak | Eastern Cauca | |

| Sotará | Nasa | Central Cauca | |

| Toribío | Nasa | Eastern Cauca | |

| Totoró | Nasa | Eastern Cauca | |

| Pueblo Bello | Ijka | North Cesar | |

| El Carmen de Atrato | Emberá Katio | Atrato | |

| Chimá | Zenú | Baja Sinú | |

| Chinú | Zenú | Sabanas | |

| Momil | Zenú | Baja Sinú | |

| Purísima de la Concepción | Zenú | Baja Sinú | |

| San Andrés de Sotavento | Zenú | Sabanas | |

| Tuchín | Zenú | Sabanas | |

| Barrancominas | Piapoco | Guainía | |

| Cacahual | Curripaco | Guainía | |

| Inírida | Puinave | Guainía | |

| La Guadalupe | Curripaco | Guainía | |

| Morichal | Puinave | Guainía | |

| Pana Pana | Curripaco | Guainía | |

| Puerto Colombia | Curripaco | Guainía | |

| San Felipe | Curripaco | Guainía | |

| Miraflores | Tucano | Guaviare | |

| Íquira | Nasa | Norte Huila | |

| Mapiripán | Sikuani | Southern Lower Ariari | |

| Puerto Gaitán | Sikuani | Meta River | |

| Aldana | Pasto | South Nariño | |

| Contadero | Pasto | South Nariño | |

| Córdoba | Pasto | South Nariño | |

| Cuaspud | Pasto | South Nariño | |

| Cumbal | Awá | South Nariño | |

| Guachucal | Pasto | South Nariño | |

| Ipiales | Cofán | South Nariño | |

| Mallama | Awá | Piedemonte Costero | |

| Potosí | Pasto | South Nariño | |

| Ricaurte | Awá | Piedemonte Costero | |

| Santacruz | Awá | Los Abades | |

| Sapuyes | Pasto | La Sabana | |

| Túquerres | Pasto | La Sabana | |

| Colón | Inga | Putumayo | |

| Mocoa | Kamëntsá | Putumayo | |

| Puerto Leguízamo | Witoto | Putumayo | |

| San Francisco | Kamëntsá | Putumayo | |

| San Miguel | Cofán | Putumayo | |

| Santiago | Inga | Putumayo | |

| Sibundoy | Kamëntsá | Putumayo | |

| Orito | Emberá Chamí | Putumayo | |

| Villagarzón | Inga | Putumayo | |

| Mistrató | Emberá | Pacific Risaralda | |

| Pueblo Rico | Emberá | Pacific Risaralda | |

| Quinchía | Emberá Chamí | Western Risaralda | |

| Palmito | Zenú | Morrosquillo | |

| Sampués | Zenú | Sabanas | |

| San José de Toluviejo | Zenú | Morrosquillo | |

| Coyaima | Pijao | South Tolima | |

| Natagaima | Pijao | South Tolima | |

| Ortega | Pijao | South Tolima | |

| Albania | Wayuu | Alto Guajira | |

| Dibulla | Kogi | Alto Guajira | |

| Distracción | Wayuu | Baja Guajira | |

| Hatonuevo | Wayuu | Baja Guajira | |

| Maicao | Wayuu | Alto Guajira | |

| Manaure | Wayuu | Alto Guajira | |

| Riohacha | Wayuu | Alto Guajira | |

| Uribia | Wayuu | Alto Guajira | |

| Cururú | Tucano | Vaupés | |

| Mitú | Cubeo | Vaupés | |

| Pacoa | Cubeo | Vaupés | |

| Papunahua | Cubeo | Vaupés | |

| Taraira | Tanimuca | Vaupés | |

| Yavaraté | Cubeo | Vaupés |

Principales grupos étnicos

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), en Colombia existen 102 grupos indígenas. Las etnias con mayor número de integrantes son los Wayuu (380.460), Zenú (307.091), Nasa (243.176) y Pastos (163.873). Estos pueblos representan el 58,1% de la población indígena de Colombia.

Los pueblos de las tierras altas se refieren a las culturas de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia, mientras que los pueblos de las tierras bajas se refieren a los habitantes de Chocó, Amazonía, Guajira y la Costa Caribe, la Región Urabá y otras culturas no montañosas.

| Nombre | Idioma tradicional | Language Family | Población (2005) | Población (2018) |

|---|---|---|---|---|

| Wayuu | Wayuunaiki | Arawakan | 270.413 | 380.460 |

| Zenú | Zenú | Zenú | 233,052 | 307,091 |

| Nasa | Nasa Yuwe | Paezan | 186.178 | 243,176 |

| Pasto | Pasto | Barbacoan | 129.801 | 163,873 |

| Emberá Chamí | Chamí | Chocoan | 29,094 | 77.714 |

| Emberá | Cholo | Chocoan | 37.327 | 56,504 |

| Sikuani | Sikuani | Guahiban | 19.791 | 52,361 |

| Pijao | Pijao | Cariban | 58.810 | 51.635 |

| Emberá Katío | Catío | Chocoan | 38.259 | 48.117 |

| Awá | Awa Pit | Barbacoan | 25.813 | 44,516 |

| Mokaná | Mocana | Malibu | 24.825 | 37,099 |

| Yanacona | Yanacona | Quechuan | 33.253 | 34,897 |

| Arhuaco | Ik | Chibchan | 22.134 | 34.711 |

| Misak | Namtrik | Barbacoan | 21.085 | 21,713 |

| Inga | Inga Kichwa | Quechuan | 15.450 | 19.561 |

| Wiwa | Wiwa | Chibchan | 10.703 | 18.202 |

| Coconuco | Coconuco | Barbacoan | 16.492 | 18.135 |

| Kankuamo | Kankui | Chibchan | 12.714 | 16.986 |

| Kogui | Kogi | Chibchan | 9.173 | 15.820 |

| Wounan | Wounan | Chocoan | 9.066 | 14,825 |

| Piapoco | Piapoco | Arawakan | 3.508 | 14,661 |

| Witoto | Witoto | Witototoan | No hay datos | 14,142 |

| Cubeo | Cubeo | Tucanoan | 3.926 | 14,074 |

| Tikuna | Ticuna | Ticuna-Yuri | 7,879 | 13,842 |

| Muruí | Muruí | Witototoan | 6.444 | 12.029 |

| Baniwa | Karu | Arawakan | 4.340 | 11.946 |

| Muisca | Muysccubun | Chibchan | 14.051 | 11.265 |

| Uwa | Uw Cuwa | Chibchan | 7.581 | 10.649 |

| Puinave | Puinave | Puinave | 4.318 | 8.984 |

| Totoró | Totoró | Barbacoan | 6.289 | 8.916 |

| Kamëntsá | Camsá | Camsá | 4.879 | 7.521 |

| Denuncia | Denuncia | Denuncia | No hay datos | 7,333 |

| Eperara Siapidara | Eperara | Chocoan | 3,853, | 7,047 |

| Sáliva | Sáliva | Piaroa–Saliban | 3.035 | 4.783 |

| Emberá Dobidá | Dobidá | Chocoan | No hay datos | 4,233 |

| Tukano | Tucano | Tucanoan | 2.016 | 4.075 |

| Kizgó | Kizgó | Barbacoan | No hay datos | 3.974 |

| Quechua | Kichwa | Quechuan | 481 | 3.688 |

| Desano | Desano | Tucanoan | 2.179 | 3.641 |

| Yukpa | Yukpa | Cariban | 4.761 | 3.610 |

| Wanano | Wanano | Tucanoan | 1.305 | 3.312 |

| Ambaló | Namtrik | Barbacoan | No hay datos | 3.278 |

| Coreguaje | Coreguaje | Tucanoan | 1.767 | 3.257 |

| Cocama | Kokama | Tupian | 2.204 | 3.221 |

| Bari | Bari | Chibchan | 5.923 | 3.018 |

| Guayabero | Jiw | Guahiban | 617 | 2.960 |

| Cuna Tule | Dulegaya | Chibchan | 2.383 | 2.610 |

| Siona | Siona | Tucanoan | 1.829 | 2.599 |

| Polindara | Polindara | Barbacoan | No hay datos | 2.499 |

| Emberá Chamí (Cañamomo Lomaprieta) | Chamí | Chocoan | 21,628 | 2.225 |

| Amorúa | Amorúa | Guahiban | 464 | 2.211 |

| Muinane | Muinane | Bora-Witoto | No hay datos | 2.113 |

| Makuna | Makuna | Tucanoan | 612 | 1.962 |

| Kofán | Cofán | Cofán | 1.657 | 1.816 |

| Macahuán | Macahuán | Guahiban | No hay datos | 1,764 |

| Ette Ennaka | Ette taara | Chibchan | 1.614 | 1,701 |

| Siriano | Siriano | Tupian | 544 | 1.658 |

| Yukuna | Yukuna | Arawakan | 396 | 1.582 |

| Tuyuca | Tuyuca | Tucanoan | 444 | 1.467 |

| Piaroa | Piaroa | Piaroa–Saliban | 720 | 1.127 |

| Piratapuyo | Wanano | Tucanoan | 814 | 1.106 |

| Tatuyo | Tatuyo | Tucanoan | 381 | 1.091 |

| Indígenas ecuatorianos (excepto Otavaleño) | Kichwa | Quechuan | 407 | 1.088 |

| Bora | Bora | Bora-Witoto | 933 | 1.047 |

| Carapaná | Carapaná | Tucanoan | 482 | 1.040 |

| Bara | Waimajã | Tucanoan | 208 | 1.004 |

| Tanimuka | Tanimuka | Tucanoan | 342 | 991 |

| Yagua | Yagua | Peba – Yaguan | 1.007 | 984 |

| Achagua | Achawa | Arawakan | 796 | 980 |

| Yurutí | Yurutí | Tucanoan | 377 | 969 |

| Barasano | Barasana | Tucanoan | 351 | 905 |

| Cuiba | Cuiba | Guahiban | 769 | 895 |

| Andoke | Andoke | Bora-Witoto | 136 | 820 |

| Kawiyarí | Kawiyarí | Arawakan | 233 | 809 |

| Miraña | Miraña | Bora-Witoto | 274 | 759 |

| Nukak | Nukak | Puinave-Maku | 1.080 | 744 |

| Matapí | Yucuna | Arawakan | 71 | 618 |

| Dujos | Tama | Tama | 56 | 611 |

| Yeral (Tupi) | Nheengatu | Tupian | No hay datos | 565 |

| Karijona | Karijona | Cariban | 425 | 525 |

| Masiguare | Masiguare | Guahiban | 268 | 522 |

| Hitnu | Hitnu | Guahiban | 676 | 513 |

| Ocaína | Ocaína | Bora-Witoto | 285 | 412 |

| Wipiwi | Cuiba | Guahiban | No hay datos | 299 |

| Letuama | Letuama | Tucanoan | 202 | 285 |

| Nonuya | Nonuya | Bora-Witoto | 31 | 258 |

| Andaki | Andaki | Andaki | No hay datos | 248 |

| Tariano | Tariana | Arawakan | 197 | 210 |

| Otavaleño | Kichwa | Quechuan | 975 | 210 |

| Guane | Guane | Chibchan | 812 | 200 |

| Pisamira | Pisamira | Tucanoan | 151 | 196 |

| Baniva | Karu | Arawakan | No hay datos | 187 |

| Nutabe | Nutabe | Chibchan | No hay datos | 178 |

| Indigenous Venezuelan | Wayuunaiki | Arawakan | 8 | 157 |

| Kakua | Kakua | Kakua | No hay datos | 147 |

| Tanigua | Tanigua | Tiniguan | No hay datos | 145 |

| Yamalero | Yamalero | Guahiban | 63 | 142 |

| Yaruro | Yaruro | Yaruro | No hay datos | 136 |

| Betoye | Betoye | Betoye | 394 | 127 |

| Taiwano | Taiwano | Tucanoan | 166 | 123 |

| Yauna | Yauna | Tucanoan | 99 | 105 |

| Mapayerri | Mapayerri | Mapayerri | No hay datos | 104 |

| Calima | Calima | Calima | 76 | 102 |

| Quimbaya | Quimbaya | Quimbaya | 163 | 94 |

| Tsiripu | Tsiripu | Guahiban | 17 | 75 |

| Mayan (Guatemalan) | K ́iche ́ | Mayan | 7 | 65 |

| Guariquema | Guariquema | Guariquema | No hay datos | 62 |

| Panche | Panche | Cariban | 8 | 55 |

| Makú | Cacua | Puinave-Maku | No hay datos | 50 |

| Indígenas | Quechua | Quechuan | 98 | 44 |

| Tayrona | Tayrona | Chibchan | 19 | 43 |

| Indígenas brasileños | Nheengatu | Tupian | 306 | 36 |

| Jupda | Hup | Nadahup | No hay datos | 33 |

| Je'eruriwa | Yucuna | Arawakan | No hay datos | 29 |

| Makaguaje | Makaguaje | Tucanoan | 125 | 24 |

| Indígenas bolivianos | Aymara | Aymaran | 3 | 22 |

| Chiricoa | Chiricoa | Guahiban | 46 | 19 |

| Indígenas panameños | Ngäbere | Chibchan | No hay datos | 16 |

| Guanaca | Guanaca | Guanaca | 12 | 14 |

| Yarí | Yarí | Yarí | No hay datos | 14 |

| Chitarero | Chitarero | Chitarero | 161 | 10 |

| Indígenas Mexicanos | Nahuatl | Uto-Aztecan | 12 | 5 |

| Juhup | Hup | Nadahup | No hay datos | 4 |

| Hupdu | Hup | Nadahup | No hay datos | 1 |

| Yuri-Carabayo | Carabayo | Ticuna-Yuri | 26 | No hay datos |

Lucha contra los derechos

Los indígenas representan entre el 4,4 y el 10% de la población de Colombia y su nivel de ingresos, así como los indicadores de desarrollo humano, como la educación y las condiciones de salud, están por detrás de los del resto de los colombianos. Durante los últimos veinte años, ha habido un aumento notable del interés dedicado a las preocupaciones de las comunidades indígenas en todo el mundo. Por ello, las Naciones Unidas proclamaron la declaración del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo y en América Latina el 10 de diciembre de 1994 y en América Latina, más que en ninguna otra región, este período se caracterizó por una ola de movimientos indígenas que ejercieron un poder político creciente, desde la resistencia de Chiapas en 1994 hasta la caída de los gobiernos de Ecuador y Bolivia.

El auge de la movilización indígena en Colombia se explica como una reacción a una crisis en varios niveles: una crisis de representación, provocada por la insuficiencia de partidos políticos con suficiente representatividad para dar cabida a los intereses de todos los colectivos; una crisis de participación, que es resultado de la falta de participación ciudadana en los asuntos del Estado; y una crisis de legitimación, debido a la discriminación de algunos grupos sociales.

Durante la lucha por sus derechos, los indígenas abandonaron la lucha armada de los años 1980 y la nueva estrategia incluyó formas de liberalismo legal, una política de identidad y el uso de redes transnacionales para presionar al Estado para lograr reconocimiento y respeto. Esto no siempre condujo al éxito y a menudo los convirtió en víctimas del proyecto cultural del neoliberalismo. Además de los logros culturales, hubo una escalada de los actos de persecución y del número de violaciones cometidas en su contra.

Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) en Colombia existen 102 pueblos indígenas y solo 82 de ellos están reconocidos por el Estado colombiano. Uno de los principales problemas que enfrentan actualmente las comunidades indígenas colombianas es la falta de reconocimiento de su derecho a ser consultadas. La pobreza es otro aspecto central para entender la situación contemporánea de los indígenas de Colombia, la cual ha sido medida haciendo uso de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), considerando como pobres a las personas con insuficiencias de vivienda, servicios y educación. Los datos muestran diferencias entre zonas: las de mayor influencia de la pobreza medida con el estándar NBI son Chocó, Sucre, Boyacá, Nariño y Córdoba, con cifras que superan el 50% de la población y las de menor influencia se encuentran en Bogotá y los departamentos de El Valle, Atlántico y el núcleo cafetero: Caldas, Quindío y Risaralda. En 1986 se introdujo en el país el concepto de pobreza absoluta, en una situación de crisis de gobernabilidad y de agudización de los problemas derivados del conflicto armado. Con la política de lucha contra la pobreza se pretendió consolidar la presencia del Estado en zonas consideradas "marginales", especialmente aquellas que albergaban población indígena.

La política entre 1986 y 1990 intentó rehabilitar las zonas marginales y su integración para alcanzar el desarrollo; se crearon instituciones específicas para trabajar con las comunidades indígenas, viéndolas como comunidades campesinas cuyas costumbres y formas de producción debían ser modernizadas. Como consecuencia, las minorías indígenas se rebelaron, argumentando que no les correspondía a ellas reintegrarse sino que era el Estado el que debía reformar sus ideas y reconocerlas como población originaria colombiana. Se buscaba resolver la crisis de gobernabilidad eliminando la pobreza, sin excluir las necesidades locales e impulsar el desarrollo desde la perspectiva de la diversidad. Las comunidades indígenas eran consideradas sectores marginales en desventaja, una población altamente retrasada que debía ser incorporada e integrada a la sociedad mayor. Los indígenas no eran vistos como parte de la diversidad de la nación cuya participación era necesaria para la construcción de la misma. Esta concepción ha sobrevivido desde la colonización del continente hasta nuestros días: en general, la diversidad indígena y también la negra son vistas todavía como un elemento negativo que debe ser reducido o completamente eliminado para garantizar el desarrollo y la modernización de las sociedades latinoamericanas.

A pesar de la Constitución de 1991 con la introducción del carácter multiétnico y pluricultural de la nación colombiana, la relación contemporánea entre el Estado y las comunidades indígenas parece ser contradictoria, en particular por la presencia de las demandas de autonomía de estas últimas. Hasta hoy el gobierno colombiano ha reconocido a los grupos indígenas sólo como comunidades, es decir, se les considera culturalmente diversos y por lo tanto requieren de un tratamiento político diferenciado para poder integrarlos a la sociedad nacional. Se han asignado a las comunidades formas de participación diferentes, pero siempre de conformidad con las normas legales y constitucionales del Estado, definidas y establecidas a lo largo de la historia. Si bien la década de 1990 fue una década de movilización y de alguna manera una victoria en términos del multiculturalismo neoliberal, a veinte años de la Constitución de 1991 la gente se ha dado cuenta de la necesidad de recurrir a otras formas de movilización, más allá de la movilización legal. Se ha demostrado que el reconocimiento de la igualdad no es suficiente; los pueblos indígenas también han exigido su derecho a la diferencia, es decir, el acceso a derechos particulares como comunidades indígenas.

Muchas personas en Colombia optan por no identificarse como indígenas debido a la historia de discriminación en su contra y a la inmensa brecha de riqueza entre quienes se identifican como indígenas y quienes no, lo que llevó a que solo el 1% de los colombianos en el censo de 1993 se identificaran como indígenas, o menos de un millón de personas. Sin embargo, durante los censos más recientes, más personas han comenzado a identificarse como indígenas, del 3,4% en el censo de 2005 al 4,31% en el censo de 2018. Muchos académicos estiman que la verdadera población indígena de Colombia es alrededor del 10% de la población del país, o 5 millones de personas, lo mismo puede decirse de los afrocolombianos, que se estima que representan alrededor del 20% de la población total o 10 millones de personas, a pesar de que solo el 6% de los colombianos se identificaron como afrocolombianos en el censo de 2018.

En la actualidad, la participación política indígena, tanto en las elecciones nacionales como locales, sigue siendo baja, debido a varias razones: la fragmentación del movimiento debido a los diversos grupos dentro de las comunidades indígenas colombianas; la pérdida del voto de líderes no indígenas y el bajo número de votantes debido a que muchos de los que se identifican como indígenas constituyen una pequeña parte de la población nacional y la mayoría de ellos viven en el campo sin posibilidades de votar.

Indígenas colombianos destacados

- Hunzahúa (c. 1470), zaque de Hunza dentro de la Confederación Muisca.

- India Catalina (c. 1495–1538), intérprete y traductor, de Mokaná descenso.

- Aquiminzaque (no conocido–1540), último zaque de Hunza dentro de la Confederación Muisca.

- Agustín Agualongo (1780-1824), comandante militar de las fuerzas Realistas durante la Guerra Colombiana de la Independencia, de ascendencia Pasto.

- José María Melo (1800-1860), VII Presidente de la República de Nueva Granada, de Pijao descenso.

- Quintín Lame (1880-1967), rebelde indígena de origen Nasa.

- Feliciano Valencia (1955–), Senador de Colombia por Cauca, de origen Nasa.

- Lorenzo Muelas (1938–), activista indígena de origen misak.

- María Clemencia Herrera Nemerayema (1968–), activista indígena amazónica, de ascendencia a Witototo.

- Aida Quilcué (1973–), Senadora de Colombia por Cauca, de origen Nasa.

- Lido Pimienta (1986–), compositor y músico colombiano-canadiense, de ascendencia Wayuu.

- Martha Peralta Epieyú (1988–), Senadora de Colombia por La Guajira, de ascendencia Wayuu.

- Luis Díaz (1997–), futbolista colombiano, de ascendencia Wayuu.

![San Agustín Archaeological Park (UNESCO World Heritage Site), contains the largest collection of religious monuments and megalithic sculptures in Latin America[24] and is considered the world's largest necropolis.](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4c/Parque_Arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn_-_tomb_of_a_deity_with_supporting_warriors.jpg/226px-Parque_Arqueol%C3%B3gico_de_San_Agust%C3%ADn_-_tomb_of_a_deity_with_supporting_warriors.jpg)

![Ciudad Perdida is a major settlement believed to have been founded around 800 CE. It consists of a series of 169 terraces carved into the mountainside, a net of tiled roads and several small circular plazas. The entrance can only be accessed by a climb up some 1,200 stone steps through dense jungle.[25]](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0e/Lost_City_Ruins.jpg/268px-Lost_City_Ruins.jpg)