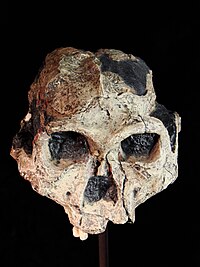

Parantropus robustus

Paranthropus robustus es una especie de australopitecino robusto del Pleistoceno temprano y posiblemente medio de la Cuna de la Humanidad, Sudáfrica, entre 2,27 y 0,87 (o, más conservadoramente, , hace 2 a 1) millones de años. Se ha identificado en las cuevas de Kromdraai, Swartkrans, Sterkfontein, Gondolin, Cooper's y Drimolen. Descubierto en 1938, fue uno de los primeros homínidos descritos y se convirtió en la especie tipo del género Paranthropus. Sin embargo, algunos han argumentado que Paranthropus es una agrupación no válida y sinónimo de Australopithecus, por lo que la especie también suele clasificarse como Australopithecus robustus.

Los australopitecos robustos, a diferencia de los australopitecos gráciles, se caracterizan por tener cráneos de constitución pesada capaces de producir altas tensiones y fuerzas de mordida, así como por dientes de las mejillas (molares y premolares) inflados. Los machos tenían cráneos más corpulentos que las hembras. P. robustus puede haber tenido una susceptibilidad genética a la hipoplasia del esmalte de los dientes y parece haber tenido una tasa de caries dental similar a la de los humanos modernos no agrícolas. Se cree que la especie exhibió un marcado dimorfismo sexual, siendo los machos sustancialmente más grandes y robustos que las hembras. Según 3 especímenes, los machos pueden haber medido 132 cm (4 pies 4 pulgadas) de altura y las hembras 110 cm (3 pies 7 pulgadas). Basado en 4 especímenes, los machos promediaron 40 kg (88 lb) de peso y las hembras 30 kg (66 lb). Se estima que el volumen cerebral del espécimen SK 1585 era de 476 cc, y el de DNH 155 de unos 450 cc (a modo de comparación, el volumen cerebral del Homo contemporáneo oscilaba entre 500 y 900 cc). P. robustus la anatomía de las extremidades es similar a la de otros australopitecos, lo que puede indicar una capacidad para caminar menos eficiente que la de los humanos modernos, y tal vez cierto grado de arborealidad (movimiento en los árboles).

P. robustus parece haber consumido una alta proporción de plantas de sabana C4. Además, es posible que también haya comido frutas, órganos de almacenamiento subterráneo (como raíces y tubérculos) y quizás miel y termitas. P. robustus puede haber utilizado huesos como herramientas para extraer y procesar alimentos. No está claro si P. robustus vivía en una sociedad de harén como los gorilas o en una sociedad de múltiples machos como los babuinos. P. robustus la sociedad puede haber sido patrilocal, con las hembras adultas más propensas a abandonar el grupo que los machos, pero los machos pueden haber tenido más probabilidades de ser desalojados como lo indican las mayores tasas de mortalidad masculina y asumieron un mayor riesgo de depredación de individuos solitarios. P. robustus compitió con gatos dientes de sable, leopardos y hienas en el paisaje mixto, abierto y cerrado, y P. robustus probablemente se acumularon en cuevas debido a la depredación de grandes felinos. Por lo general, se encuentra en ambientes mixtos abiertos y boscosos, y puede haberse extinguido en la Transición del Pleistoceno Medio, caracterizada por la prolongación continua de los ciclos secos y la posterior retirada de dicho hábitat.

Taxonomía

Historia de la investigación

Descubrimiento

Los primeros restos, un cráneo parcial que incluye una parte de la mandíbula (TM 1517), fueron descubiertos en junio de 1938 en la cueva de Kromdraai, Sudáfrica, por el escolar local Gert Terblanche. Le entregó los restos al conservacionista sudafricano Charles Sydney Barlow, quien luego los transmitió al paleontólogo sudafricano Robert Broom. Broom comenzó a investigar el sitio y, unas semanas más tarde, recuperó un húmero distal derecho (la parte inferior del hueso de la parte superior del brazo), un cúbito derecho proximal (la parte superior de un hueso de la parte inferior del brazo) y un hueso de la falange distal del hueso mayor. dedo del pie, todo lo cual asignó a TM 1517. También identificó una falange distal del dedo del pie que creía que pertenecía a un babuino, pero que desde entonces se ha asociado con TM 1517. Broom notó que los restos de Kromdraai eran especialmente robustos en comparación con otros homínidos. En agosto de 1938, Broom clasificó los restos robustos de Kromdraai en un nuevo género, como Paranthropus robustus. "Paranthropus" deriva del griego antiguo παρα para, al lado o al lado; y άνθρωπος ánthropos, hombre.

En ese momento, el antropólogo australiano Raymond Dart había hecho la primera afirmación (bastante controvertida en ese momento) de un ancestro humano parecido a un simio en 1924 de Sudáfrica, Australopithecus africanus, basado en el niño Taung. En 1936, Broom había descrito "Plesianthropus transvaalensis" (ahora sinónimo de A. africanus) de las cuevas de Sterkfontein, a sólo 2 km (1,2 millas) al oeste de Kromdraai. Todas estas especies datan del Pleistoceno y se encontraron en la misma vecindad general (ahora llamada "Cuna de la Humanidad"). Broom los consideró evidencia de una mayor diversidad de homínidos en el Plioceno del que descendieron ellos y los humanos modernos, y consistente con varios taxones de homínidos que existieron junto con los ancestros humanos.

El taxón Kromdraii, clasificado como Paranthropus robustus, fue descubierto posteriormente en la cercana cueva Swartkrans en 1948. P. robustus sólo se identificó definitivamente en Kromdraai y Swartkrans hasta alrededor del cambio de siglo, cuando la especie fue reportada en otras partes de la Cuna de la Humanidad en las cuevas Sterkfontein, Gondolin, Cooper's y Drimolen. La especie no se ha encontrado fuera de esta pequeña área.

"P. crassidens"

En 1948, en la cercana cueva Swartkrans, Broom describió "P. crassidens" (distinto de P. robustus) basado en una mandíbula subadulta, SK 6, porque Swartkrans y Kromdraai datan claramente de diferentes intervalos de tiempo basándose en los conjuntos de animales divergentes en estas cuevas. En ese momento, los humanos y sus aliados se clasificaron en la familia Hominidae, y los grandes simios no humanos en "Pongidae"; En 1950, Broom sugirió separar los primeros homínidos en las subfamilias Australopithecinae (Au. africanus y "Pl. transvaalensis"), "Paranthropinae&#. 34; (Pa. robustus y "Pa. crassidens"), y "Archanthropinae" ("Au. prometheus"). Este esquema fue ampliamente criticado por ser demasiado liberal al demarcar especies. Además, los restos no estaban fechados con firmeza y se debatió si efectivamente había múltiples linajes de homínidos o si solo había uno que conducía a los humanos. Lo más destacado es que Broom y el paleontólogo sudafricano John Talbot Robinson continuaron defendiendo la validez de Paranthropus.

Los antropólogos Sherwood Washburn y Bruce D. Patterson fueron los primeros en recomendar la sinonimización de Paranthropus con Australopithecus en 1951, queriendo limitar los géneros de homínidos solo a eso y a Homo. , y desde entonces se ha debatido si Paranthropus es o no un sinónimo menor de Australopithecus. Con el ánimo de endurecer los criterios de división para los taxones de homínidos, en 1954, Robinson sugirió degradar a "P. crassidens" al nivel de subespecie como "P. r. crassidens", y también trasladó al Meganthropus de Indonesia al género como "P. paleojavanicus". Desde entonces, Meganthropus ha sido reclasificado de diversas formas como sinónimo del Homo erectus asiático, "Pithecanthropus dubius", Pongo (orangutanes), etc., y en 2019 se volvió a argumentar que era un género válido.

En 1949, también en la cueva Swartkrans, Broom y Robinson encontraron una mandíbula que describieron preliminarmente como "intermedia entre uno de los hombres-mono y el verdadero hombre" clasificándolo como un nuevo género y especie "Telanthropus capensis". Las reacciones más inmediatas favorecieron la sinonimización de "T. capensis" con "P. crassidens", cuyos restos ya se encontraron abundantemente en la cueva. Sin embargo, en 1957, el biólogo italiano Alberto Simonetta lo trasladó al género "Pithecanthropus", y Robinson (sin una razón específica) decidió sinonimizarlo con H. erectus (los H. erectus africanos a veces se llaman hoy en día H. ergaster). En 1965, el paleoantropólogo sudafricano Phillip V. Tobias cuestionó si esta clasificación es completamente sólida o no.

En el siglo XXI, "P. crassidens" había caído más o menos en desuso a favor de P. robusto. El paleoantropólogo estadounidense Frederick E. Grine es el principal oponente a la sinonimización de las dos especies.

Gigantopithecus

En 1939, Broom planteó la hipótesis de que P. robustus estaba estrechamente relacionado con el simio de dientes igualmente grandes Gigantopithecus de Asia (los simios extintos se conocían principalmente en Asia en ese momento) y se creía que Gigantopithecus había sido un homínido. Principalmente influenciado por las opiniones de mediados de siglo del antropólogo judío alemán Franz Weidenreich y del paleontólogo germano-holandés Ralph von Koenigswald de que el Gigantopithecus era, respectivamente, el ancestro directo del H. erectus o estrechamente relacionado, se debatió mucho sobre si el Gigantopithecus era un homínido o un simio no humano.

En 1972, Robinson sugirió incluir Gigantopithecus en "Paranthropinae", junto con el paquistaní del Mioceno "G. bilaspurensis" (ahora Indopithecus) como ancestro de Paranthropus y del chino G. negro. También creía que ambos tenían una constitución enorme. Por el contrario, informó de un aumento muy pequeño para A. africanus (al que se refirió como "Homo" africanus) y especuló que tenía algunas habilidades culturales y de caza, siendo miembro de el linaje humano, que "parantropina" faltaba. Con la popularización de la cladística a finales de los años 1970 y 1980, y una mejor resolución sobre cómo los simios del Mioceno se relacionan con los simios posteriores, Gigantopithecus fue eliminado por completo de Homininae y ahora se ubica en la subfamilia Ponginae con los orangutanes.

P. boisei

En 1959, se descubrió otro australopitecino mucho más robusto en África Oriental, P. boisei, y en 1975, el P. boisei cráneo KNM-ER 406 se demostró que fue contemporáneo del H. ergaster/H. erectus cráneo KNM ER 3733 (que se considera un antepasado humano). Generalmente se considera que esto demuestra que Paranthropus era un taxón hermano de Homo, y ambos se desarrollaron a partir de algunas especies de Australopithecus, que en ese momento solo incluían A. africano.

En 1979, un año después de describir A. afarensis de África Oriental, los antropólogos Donald Johanson y Tim D. White sugirieron que A. afarensis fue, en cambio, el último ancestro común entre Homo y Paranthropus, y A. africanus fue el primer miembro del linaje Paranthropus o al menos era ancestral de P. robustus, porque A. africanus habitó Sudáfrica antes que P. robustus y A. afarensis era en ese momento la especie de homínido más antigua conocida, con aproximadamente 3,5 millones de años. Ahora, el australopiteco sudafricano más antiguo conocido ("Little Foot") data de hace 3,67 millones de años, contemporáneo de A. afarensis. El asunto aún se debate.

Durante mucho tiempo se asumió que si Paranthropus es un género válido, entonces P. robustus fue el antepasado de P. boisei, pero en 1985, los antropólogos Alan Walker y Richard Leakey descubrieron que el cráneo KNM WT 17000 de África Oriental, de 2,5 millones de años de antigüedad, que asignaron a una nueva especie A. aethiopicus—era ancestral de A. boisei (consideraban Paranthropus sinónimo de Australopithecus), estableciendo así que el linaje boisei comenzó mucho antes que robustus. yo> había existido.

Clasificación

El género Paranthropus (también conocido como "australopitecos robustos", en contraste con los "australopitecos gráciles") ahora también incluye a los de África Oriental PAG. boisei y P. aethiopicus. Todavía se debate si se trata de una agrupación natural válida (monofilética) o una agrupación inválida de homínidos de apariencia similar (parafilética). Debido a que los elementos esqueléticos son tan limitados en estas especies, sus afinidades entre sí y con otros australopitecos son difíciles de medir con precisión. Las mandíbulas son el principal argumento a favor de la monofilia, pero la anatomía de la mandíbula está fuertemente influenciada por la dieta y el medio ambiente, y podría haber evolucionado de forma independiente en P. robustus y P. boisei. Los defensores de la monofilia consideran P. aethiopicus es ancestral de las otras dos especies, o está estrechamente relacionado con el antepasado. Los defensores de la parafilia asignan estas tres especies al género Australopithecus como A. boisei, A. aethiopicus y A. robusto. En 2020, el paleoantropólogo Jesse M. Martin y sus colegas & # 39; Los análisis filogenéticos informaron la monofilia de Paranthropus, pero también que P. robustus se había ramificado antes que P. aethiopicus (que P. aethiopicus era ancestral únicamente de P. boisei). La clasificación exacta de las especies de Australopithecus entre sí es bastante polémica.

|

|

|

En 2023, se informó material genético fragmentario perteneciente a esta especie en dientes de 2 millones de años, siendo la evidencia genética más antigua recuperada de un ser humano.

Anatomía

Cabeza

Cráneo

Típico de Paranthropus, P. robustus exhibe megadoncia poscanina con enormes dientes en las mejillas pero incisivos y caninos de tamaño humano. Los premolares tienen forma de molares. El espesor del esmalte de los dientes de las mejillas es relativamente similar al de los humanos modernos, aunque el esmalte de los dientes de las mejillas de los australopitecos se espesa especialmente en las puntas de las cúspides, mientras que en los humanos se espesa en la base de las cúspides.

P. robustus tiene una cara alta con ligero prognatismo (la mandíbula sobresale un poco). Los cráneos de los machos tienen una cresta sagital bien definida en la línea media del casquete y pómulos inflados, que probablemente sostenían enormes músculos temporales importantes para morder. Las mejillas se proyectan tan lejos de la cara que, cuando se ve desde arriba, la nariz parece estar en el fondo de una concavidad (una cara abombada). Esto desplazó un poco las cuencas de los ojos hacia adelante, provocando un arco superciliar débil y una frente retraída. Las mejillas infladas también habrían empujado el músculo masetero (importante al morder) hacia adelante y las filas de dientes hacia atrás, lo que habría creado una mayor fuerza de mordida en los premolares. La rama de la mandíbula, que conecta la mandíbula inferior con la superior, es alta, lo que habría aumentado el brazo de palanca (y, por lo tanto, el torque) de los músculos masetero y pterigoideo medial (ambos importantes para morder), aumentando aún más la fuerza de la mordida. .

La cresta sagital bien definida y las mejillas infladas están ausentes en el cráneo presuntamente femenino DNH-7, por lo que Keyser sugirió que el P. robustus puede haber sido más corpulento que las hembras (P. robustus era sexualmente dimórfico). El material Drimolen, al ser más basal, es comparativamente más grácil y, en consecuencia, probablemente tuvo una fuerza de mordida menor que los Swartkrans y Kromdraii P más jóvenes. robusto. Las cejas del primero también están redondeadas en lugar de cuadradas, y la cresta sagital del presunto macho DNH 155 está posicionada más posteriormente (hacia la parte posterior de la cabeza).

Los canales semicirculares posteriores en el oído interno de SK 46 y SK 47 son diferentes a los del Australopithecus u Homo, parecidos a simios, lo que sugiere patrones diferentes de locomoción y movimiento de la cabeza, ya que La anatomía del oído interno afecta el sistema vestibular (sentido del equilibrio). Se cree que los canales semicirculares posteriores de los humanos modernos ayudan a la estabilización mientras corren, lo que podría significar P. robustus no era un corredor de resistencia.

Cerebro

Al describir la especie, Broom estimó la caja cerebral fragmentaria de TM 1517 en 600 cc, y él, junto con el antropólogo sudafricano Gerrit Willem Hendrik Schepers, revisó esta cifra a 575-680 cc en 1946. A modo de comparación, el volumen cerebral de El Homo contemporáneo variaba de 500 a 900 cc. Un año después, el primatólogo británico Wilfrid Le Gros Clark comentó que, dado que sólo se conoce una parte del hueso temporal de un lado, no se puede medir con precisión el volumen cerebral de este espécimen. En 2001, la antropóloga polaca Katarzyna Kaszycka dijo que Broom a menudo inflaba artificialmente el tamaño del cerebro de los primeros homínidos, y que el valor real probablemente era mucho menor.

En 1972, el antropólogo físico estadounidense Ralph Holloway midió el casquete SK 1585, al que le faltaba parte del hueso frontal, y reportó un volumen de aproximadamente 530 cc. También señaló que, en comparación con otros australopitecos, Paranthropus parece haber tenido un cerebelo expandido como el Homo, haciéndose eco de lo que dijo Tobias mientras estudiaba a P. boisei en 1967. En 2000, el neuroantropólogo estadounidense Dean Falk y sus colegas rellenaron la anatomía del hueso frontal de SK 1585 utilizando el P. boisei especímenes KNM-ER 407, OH 5 y KNM-ER 732, y recalcularon el volumen cerebral a aproximadamente 476 cc. Declararon la anatomía cerebral general de P. robustus se parecía más al de los simios no humanos.

En 2020, se descubrió el cráneo casi completo DNH 155 y se midió que tenía un volumen cerebral de 450 cc.

Vasos sanguíneos

En 1983, mientras estudiaba SK 1585 (P. robustus) y KNM-ER 407 (P. boisei, al que se refirió como robustus), el antropólogo francés Roger Saban afirmó que la rama parietal de la arteria meníngea media se originaba a partir de la rama posterior en P. robustus y P. boisei en lugar de la rama anterior como en los homínidos anteriores, y consideró esto una característica derivada debido al aumento de la capacidad cerebral. Desde entonces se ha demostrado que, al menos para P. boisei, la rama parietal podría originarse en las ramas anterior o posterior, a veces ambas en un solo espécimen en lados opuestos del cráneo.

Con respecto a los senos venosos durales, en 1983, Falk y el antropólogo Glenn Conroy sugirieron que, a diferencia de A. africanus o humanos modernos, todos los Paranthropus (y A. afarensis) tenían los senos occipitales y marginales (alrededor del foramen magnum) expandidos, suplantando por completo a los senos transverso y sigmoideo. senos paranasales. Sugirieron que la configuración habría aumentado el flujo sanguíneo a los plexos venosos vertebrales internos o a la vena yugular interna y, por lo tanto, estaba relacionada con la reorganización de los vasos sanguíneos que irrigan la cabeza como una respuesta inmediata al bipedalismo, que se relajó a medida que el bipedalismo se desarrolló más. En 1988, Falk y Tobias demostraron que los primeros homínidos (al menos A. africanus y P. boisei) podían tener sistemas occipital/marginal y transversal/sigmoideo al mismo tiempo o en paralelo. mitades opuestas del cráneo.

Torso

Pocas vértebras están asignadas a P. robusto. La única serie toracolumbar (series torácicas y lumbares) conservada pertenece al juvenil SKW 14002 y representa la primera a la cuarta vértebra lumbar o la segunda a la quinta. SK 3981 conserva una duodécima vértebra torácica (la última de la serie) y una vértebra lumbar inferior. La duodécima vértebra torácica es relativamente alargada y la superficie articular (donde se une con otra vértebra) tiene forma de riñón. El T12 tiene una altura más comprimida que la de otros australopitecos y simios modernos. Los humanos modernos que sufren de hernia de disco espinal a menudo tienen vértebras que se parecen más a las de los chimpancés que a las de los humanos sanos. Las vértebras de los primeros homínidos son similares a las de un humano patológico, incluida la única otra duodécima vértebra torácica conocida para P. robustus, el SK 853 juvenil. Por el contrario, SK 3981 se parece más a los de humanos sanos, lo que podría explicarse así: SK 3981 es anormal, las vértebras adquirieron una condición más humana con la madurez, o una de estas los especímenes se asignan a la especie equivocada. La forma de las vértebras lumbares es mucho más similar a la del niño Turkana (H. ergaster/H. erectus) y a la de los humanos que a la de otros australopitecos. Los pedículos (que sobresalen diagonalmente de la vértebra) de la vértebra lumbar inferior son mucho más robustos que en otros australopitecos y están dentro del rango de los humanos, y las apófisis transversas (que sobresalen a los lados de la vértebra) indican un poderoso iliolumbar. ligamentos. Estos podrían influir en la cantidad de tiempo que pasan erguidos en comparación con otros australopitecos.

La pelvis es similar a las pelvis de A. africanus y A. afarensis, pero tiene una lámina ilíaca más ancha y un acetábulo y articulación de la cadera más pequeños. Al igual que los humanos modernos, el ilion de P. robustus presenta desarrollo de la superficie y engrosamiento de la espina ilíaca posterosuperior, que son importantes para estabilizar el sacro, e indica lordosis lumbar (curvatura de las vértebras lumbares) y, por tanto, bipedalismo. La anatomía del sacro y de la primera vértebra lumbar (al menos el arco vertebral), conservadas en DNH 43, son similares a las de otros australopitecos. La pelvis parece indicar una articulación de la cadera más o menos humana compatible con el bipedalismo, aunque las diferencias en la anatomía pélvica general pueden indicar P. robustus usaba diferentes músculos para generar fuerza y quizás tenía un mecanismo diferente para dirigir la fuerza hacia la columna. Esto es similar a la condición observada en A. africano. Potencialmente, esto podría indicar que las extremidades inferiores tenían un rango de movimiento más amplio que el de los humanos modernos.

Extremidades

El húmero distal (inferior) de P. robustus cae dentro de la variación tanto de los humanos modernos como de los chimpancés, ya que el húmero distal es bastante similar entre humanos y chimpancés. El radio de P. robustus es comparable en forma a la especie Australopithecus. La articulación de la muñeca tenía la misma maniobrabilidad que la de los humanos modernos en lugar de la mayor flexión lograda por los simios no humanos, pero la cabeza del radio (el codo) parece haber sido bastante capaz de mantener la estabilidad cuando el antebrazo se flexionaba como no. simios humanos. Es posible que esto refleje alguna actividad arbórea (movimiento en los árboles), como se postula de manera controvertida en otros australopitecos. SKX 3602 exhibe robustas apófisis estiloides radiales cerca de la mano, lo que indica fuertes músculos braquiorradiales y retináculos extensores. Al igual que los humanos, los huesos de los dedos no están curvados y tienen una inserción muscular más débil que los simios no humanos, aunque las falanges proximales son más pequeñas que en los humanos. Las falanges intermedias son robustas y rectas como las humanas, pero tienen bases más robustas e impresiones flexoras mejor desarrolladas. Las falanges distales parecen ser esencialmente humanas. Esto podría indicar una menor capacidad de escalada en comparación con los simios no humanos y P. boisei. El P. robustus es consistente con un agarre de precisión similar al humano que habría hecho posible la producción o el uso de herramientas que requieren mayores funciones motoras que las herramientas de primates no humanos.

El fémur, como en P. boisei y H. habilis, está aplanado anteroposteriormente (en la parte delantera y trasera). Esto puede indicar una forma de andar más similar a la de los primeros homínidos que a la de los humanos modernos (marcha menos eficiente). Cuatro fémures asignados a P. robustus (SK 19, SK 82, SK 97 y SK 3121) exhiben una estructura ósea trabecular aparentemente altamente anisotrópica (en la articulación de la cadera), lo que podría indicar una movilidad reducida de la articulación de la cadera en comparación con los simios no humanos. y la capacidad de producir fuerzas consistentes con el bipedalismo humano. La cabeza femoral StW 311, que pertenece a P. robustus o el Homo temprano, parece haber sido colocado habitualmente en posiciones altamente flexionadas según los patrones de uso, lo que sería consistente con una actividad de escalada frecuente. No está claro si las sentadillas frecuentes podrían ser una interpretación alternativa válida. La complejidad textural de la rótula SKX 1084, que refleja el grosor del cartílago y, por tanto, el uso de la articulación de la rodilla y la bipedalidad, se encuentra a medio camino entre los humanos modernos y los chimpancés. El hueso del dedo gordo del pie de P. robustus no es diestro, lo que indica una postura del pie y un rango de movimiento similares a los humanos, pero la articulación más distal del tobillo habría inhibido el ciclo de marcha humano moderno con los dedos de los pies. P. robustus y H. habilis puede haber alcanzado aproximadamente el mismo grado de bipedalidad.

Tamaño

Broom había notado que el hueso del tobillo y el húmero del holotipo TM 1517 tenían aproximadamente las mismas dimensiones que los de una mujer San moderna, por lo que asumieron proporciones humanas en P. robusto. En 1972, Robinson estimó que Paranthropus era masivo. Calculó la relación húmero-fémur de P. robustus utilizando el presunto húmero femenino de STS 7 y comparándolo con el presunto fémur masculino de STS 14. También tuvo que estimar la longitud del húmero utilizando el fémur suponiendo un grado similar de dimorfismo sexual entre PAG. robustus y los humanos. Comparando la proporción con los humanos, concluyó que P. robustus era una especie de constitución corpulenta, con una altura de 140 a 150 cm (4 pies 7 pulgadas - 4 pies 11 pulgadas) y un peso de 68 a 91 kg (150 a 201 libras). En consecuencia, Robinson había descrito sus hábitos locomotores como "un compromiso entre erección y facilidad para escalar cuadrúpedos". Por el contrario, estimó A. africanus (al que llamó "H." africanus) medía entre 1,2 y 1,4 m (4 y 4,5 pies) de altura y 18 a 27 kg (40 a 60 lb) de peso y también haber sido completamente bípedo.

Estimación de Robinson de P. robustus pronto fue cuestionado en 1974 por el paleontólogo estadounidense Stephen Jay Gould y el paleoantropólogo inglés David Pilbeam, quienes estimaron a partir de los elementos esqueléticos disponibles un peso de aproximadamente 40,5 kg (89 lb). De manera similar, en 1988, el antropólogo estadounidense Henry McHenry informó pesos mucho más livianos, así como un notable dimorfismo sexual para Paranthropus. McHenry trazó el tamaño del cuerpo versus el área de la sección transversal de la cabeza femoral para una muestra de humanos y una muestra con todos los grandes simios, incluidos los humanos, y calculó regresiones lineales para cada uno. Con base en el promedio de estas dos regresiones, informó un peso promedio de 47,1 kg (104 lb) para P. robustus utilizando los especímenes SK 82 y SK 97. En 1991, McHenry amplió el tamaño de su muestra y también estimó el tamaño vivo de los especímenes de Swartkrans reduciendo las dimensiones de un humano moderno promedio para alcanzar un elemento conservado de pierna o pie. (Consideró que las medidas de los brazos eran demasiado variables entre los homínidos para dar estimaciones precisas). En los Miembros 1 y 2, alrededor del 35% del P. robustus eran del mismo tamaño que los de un humano de 28 kg (62 lb), el 22% en un humano de 43 kg (95 lb) y el 43% restante más grande que el primero pero menos que un 54 kg (119 lb) humano excepto KNM-ER 1464 (un hueso del tobillo). En el Miembro 3, todos los individuos eran consistentes con un humano de 45 kg (99 lb). Por tanto, los adultos más pequeños parecen haber sido más comunes. McHenry también estimó la altura de vida de 3 P. robustus (macho SK 82, macho SK 97 y hembra o subadulto SK 3155), reduciendo la escala de un humano promedio para cumplir con el tamaño estimado del fémur conservado, 126 cm (4 pies 2 pulgadas), 137 cm (4 pies 6 pulgadas) y 110 cm (3 pies 7 pulgadas), respectivamente. Basándose únicamente en estos tres, informó una altura promedio de 132 cm (4 pies 4 pulgadas) para P. robustus machos y 110 cm (3 pies 7 pulgadas) para hembras.

En 2001, el paleoantropólogo Randall L. Susman y sus colegas, utilizando dos fragmentos femorales proximales recientemente descubiertos de Swartkrans, estimaron un promedio de 42 kg (93 lb) para los machos y 30 kg (66 lb) para las hembras. Si estos cuatro especímenes de fémur proximal (SK 82, SK 97, SKW 19 y SK 3121) son representativos de toda la especie, dijeron que este grado de dimorfismo sexual es mayor que el que se exhibe en humanos y chimpancés, pero menor que el de los orangutanes. y gorilas. Mujer P. robustus tenían aproximadamente el mismo peso estimado que las hembras H. ergaster/H. erectus en Swartkrans, pero estimaron que el macho H. ergaster/H. erectus es mucho más grande, pesa 55 kg (121 lb). En 2012, el antropólogo estadounidense Trenton Holliday, utilizando la misma ecuación que McHenry en 3 especímenes, informó un promedio de 37 kg (82 lb) con un rango de 30 a 43 kg (66 a 95 lb). En 2015, el antropólogo biológico Mark Grabowski y sus colegas, utilizando 9 especímenes, estimaron un promedio de 32,3 kg (71 lb) para los machos y 24 kg (53 lb) para las hembras.

Paleobiología

Dieta

En 1954, Robinson sugirió que el cráneo corpulento de P. robustus y, en consecuencia, una fuerza de mordida exorbitante, indicaban una dieta especializada adaptada para romper con frecuencia alimentos duros como las nueces. Debido a esto, el modelo predominante de extinción de los Paranthropus durante la segunda mitad del siglo XX fue que no pudieron adaptarse al clima volátil del Pleistoceno, a diferencia del Homo. Investigadores posteriores reforzaron este modelo estudiando la musculatura de la cara, los patrones de uso de los dientes y la ecología de los primates. En 1981, el antropólogo inglés Alan Walker, mientras estudiaba el P. boisei cráneos KNM-ER 406 y 729, señalaron que la fuerza de mordida es una medida no solo de la presión total ejercida sino también del área de superficie del diente sobre la cual se ejerce la presión, y Paranthropus los dientes son de 4 a 5 veces más grandes que los dientes humanos modernos. Debido a que los músculos masticadores están dispuestos de la misma manera, Walker postuló que la constitución pesada era más bien una adaptación para masticar una gran cantidad de comida al mismo tiempo. También encontró que el microuso en 20 P. Los especímenes molares de Boisei eran indistinguibles de los patrones registrados en mandriles, chimpancés y orangutanes. A pesar de los argumentos posteriores de que los Paranthropus no eran alimentadores especializados, el consenso predominante a favor del modelo inicial de Robinson no cambió durante el resto del siglo XX.

En 2004, en su revisión de la literatura dietética de Paranthropus, los antropólogos Bernard Wood y David Strait concluyeron que los Paranthropus se alimentaban definitivamente de forma generalista, y que P. robustus era un omnívoro. Descubrieron que los patrones de microdesgaste en P. robustus sugieren que los alimentos duros se consumían con poca frecuencia y, por lo tanto, la constitución pesada del cráneo solo era relevante cuando se comían alimentos alternativos menos deseables. Esta estrategia es similar a la utilizada por los gorilas modernos, que pueden sustentarse exclusivamente con alimentos alternativos de menor calidad durante todo el año, a diferencia de los chimpancés de constitución más liviana (y presumiblemente los australopitecos gráciles) que requieren un acceso constante a alimentos de alta calidad. En 1980, los antropólogos Tom Hatley y John Kappelman sugirieron que los primeros homínidos (convergentemente con los osos y los cerdos) se adaptaron a comer órganos de almacenamiento subterráneo abrasivos y ricos en calorías, como raíces y tubérculos. Desde entonces, la explotación de las OSU por parte de los homínidos ha ganado más apoyo. En 2005, los antropólogos biológicos Greg Laden y Richard Wrangham propusieron que Paranthropus dependía de los OSU como alternativa o posiblemente como fuente primaria de alimento, y señalaron que puede haber una correlación entre la alta abundancia de OSU y la ocupación de los homínidos.

Un análisis de isótopos de carbono realizado en 2006 sugirió que P. robustus subsistió principalmente de plantas de sabana C4 o de plantas forestales C3 dependiendo de la estación, lo que podría indicar cambios estacionales en la dieta o migración estacional del bosque a la sabana. H. ergaster/H. erectus parece haber consumido aproximadamente la misma proporción de alimentos basados en C3 y C4 que P. robusto. P. robustus probablemente también rompía comúnmente alimentos duros como semillas o nueces, ya que tenía una tasa moderada de rotura de dientes (alrededor del 12% en una muestra de 239 individuos, en comparación con poco o ninguno para P. boisei). ). Una tasa alta de caries podría indicar consumo de miel. P juvenil. robustus puede haber dependido más de los tubérculos que de los adultos, dados los niveles elevados de estroncio en comparación con los adultos en los dientes de la cueva Swartkrans, que, en el área, probablemente provenía de los tubérculos. La exposición a la dentina en los dientes juveniles podría indicar un destete prematuro o una dieta más abrasiva que la de los adultos que desgasta el cemento y el esmalte, o ambos. También es posible que los juveniles fueran menos capaces de eliminar la arena de los alimentos desenterrados en lugar de buscar deliberadamente alimentos más abrasivos.

Estructura social

Dadas las marcadas diferencias anatómicas y físicas con los grandes simios modernos, puede que no exista un análogo moderno para las sociedades australopitecinas, por lo que las comparaciones realizadas con los primates modernos son altamente especulativas.

En 2007, el antropólogo Charles Lockwood y sus colegas señalaron que P. robustus parece haber tenido un dimorfismo sexual pronunciado, con los machos notablemente más grandes que las hembras. Esto comúnmente se correlaciona con una sociedad polígama dominada por los machos, como la sociedad de harén de los modernos gorilas de espalda plateada que habitan en los bosques, donde un macho tiene derechos exclusivos de reproducción sobre un grupo de hembras. Disparidad estimada de tamaño entre hombres y mujeres en P. robustus es comparable a los gorilas (según las dimensiones faciales), y los machos más jóvenes eran menos robustos que los machos mayores (el retraso en la madurez también se presenta en los gorilas). Porque la mayoría de los P. robustus son machos (o al menos se presume que son machos), los machos parecen haber tenido una tasa de mortalidad más alta que las hembras. En una sociedad de harén, es más probable que los machos sean expulsados del grupo dada la mayor competencia entre hombres por las hembras, y los machos solitarios pueden haber corrido un mayor riesgo de depredación. Según esta hipótesis, una mujer que sale de su grupo de nacimiento puede haber pasado poco tiempo sola y haber sido transferida inmediatamente a otro grupo establecido.

Sin embargo, en 2011, la paleoantropóloga Sandi Copeland y sus colegas estudiaron la proporción de isótopos de estroncio del P. robustus del dolomita valle de Sterkfontein, y descubrió que, al igual que otros homínidos, pero a diferencia de otros grandes simios, P. robustus las hembras tenían más probabilidades de abandonar su lugar de nacimiento (patrilocal). Esto descarta la plausibilidad de una sociedad de harén, que habría resultado en una sociedad matrilocal debido a una mayor competencia entre hombres. Los machos no parecían haberse aventurado muy lejos del valle, lo que podría indicar áreas de distribución pequeñas o que preferían paisajes dolomíticos debido quizás a la abundancia de cuevas o a factores relacionados con el crecimiento de la vegetación. De manera similar, en 2016, la antropóloga polaca Katarzyna Kaszycka refutó que, entre los primates, el retraso en la madurez también se presenta en el mono rhesus, que tiene una sociedad compuesta por varios machos, y puede no ser un indicador preciso de la estructura social. Si P. robustus prefería un hábitat de sabana, una sociedad compuesta por varios machos habría sido más propicia para defender a la tropa de los depredadores en el entorno más expuesto, al igual que los babuinos que viven en la sabana. Incluso en una sociedad compuesta por varios hombres, todavía es posible que los hombres tuvieran más probabilidades de ser desalojados, lo que explica la mortalidad sesgada por los hombres con el mismo mecanismo.

En 2017, la antropóloga Katharine Balolia y sus colegas postularon que, debido a que los grandes simios no humanos machos tienen una cresta sagital más grande que las hembras (particularmente gorilas y orangutanes), la cresta puede estar influenciada por la selección sexual, además de soportar los músculos masticadores. Además, el tamaño de la cresta sagital (y los músculos de los glúteos) en los gorilas machos de las tierras bajas occidentales se ha correlacionado con el éxito reproductivo. Balolia et al. extendió su interpretación de la cresta a los machos de la especie Paranthropus, con la cresta y, como resultado, la cabeza más grande (al menos en P. boisei i>) siendo utilizado para algún tipo de visualización. Esto contrasta con otros primates que muestran los caninos típicamente agrandados en una exhibición agonística (Paranthropus probablemente no hizo esto porque los caninos son comparativamente pequeños), aunque también es posible que la cresta sea solo limitada en los machos. gorilas y orangutanes porque requieren músculos temporales más grandes para lograr una apertura más amplia y mostrar mejor los caninos.

Tecnología

Los sitios de cuevas en la Cuna de la Humanidad a menudo tienen herramientas de piedra y hueso, las primeras se atribuyen al Homo temprano y las segundas generalmente a P. robustus, ya que las herramientas óseas son más abundantes cuando P. robustus sigue siendo muy superior en número a Homo. La tecnología ósea australopitecina fue propuesta por primera vez por Dart en la década de 1950 con lo que denominó "cultura osteoodontoqueratica", que atribuyó a A. africanus en Makapansgat y que data de hace entre 3 y 2,6 millones de años. Ya no se considera que estos huesos hayan sido herramientas y no se respalda la existencia de esta cultura. La primera herramienta de hueso probable fue reportada por Robinson en 1959 en Sterkfontein Miembro 5. Las excavaciones dirigidas por el paleontólogo sudafricano Charles Kimberlin Brain en Swartkrans a finales de los años 1980 y principios de los 1990 recuperaron 84 herramientas de hueso similares, y las excavaciones dirigidas por Keyser en Drimolen recuperaron 23. Todas estas herramientas se encontraron junto con herramientas de piedra achelenses, excepto las del Miembro 1 de Swartkrans que portaban herramientas de piedra olduvayense. Por lo tanto, hay 108 especímenes de herramientas de hueso de la región en total, y posiblemente dos adicionales de Kromdraai B. Las dos herramientas de piedra (ya sea "Olduvaiense desarrollado" o "Achelense temprano") de Kromdraai B posiblemente podría atribuirse a P. robustus, como Homo no ha sido identificado con seguridad en esta capa, aunque es posible que las herramientas de piedra fueran reelaboradas (trasladadas a la capa después de la muerte de los habitantes). Es posible que se hayan utilizado herramientas de hueso para cortar o procesar vegetación, procesar frutas (es decir, fruta de marula), pelar la corteza de los árboles o desenterrar tubérculos o termitas. La forma de P. robustus parece ser intermedio entre H. erectus y los humanos modernos, lo que posiblemente podría significar que no tenía que morder regularmente bocados de un alimento grande debido a la preparación con herramientas simples. Las herramientas de hueso generalmente se obtenían del eje de huesos largos de mamíferos de tamaño mediano a grande, pero también se han encontrado herramientas provenientes de mandíbulas, costillas y núcleos de cuernos. No fueron fabricados ni moldeados específicamente para una tarea, pero dado que no muestran desgaste y se muestra preferencia por ciertos huesos, las materias primas probablemente fueron seleccionadas específicamente a mano. Esto contrasta con las herramientas de hueso de África Oriental que parecen haber sido modificadas y cortadas directamente en formas específicas antes de su uso.

En 1988, Brain y el arqueólogo sudafricano A. Sillent analizaron los 59.488 fragmentos óseos del miembro 3 de Swartkrans y descubrieron que 270 habían sido quemados, principalmente pertenecientes a antílopes de tamaño mediano, pero también a cebras, jabalíes, babuinos y P. robusto. Se encontraron en toda la profundidad del Miembro 3, por lo que el fuego fue un evento regular durante su deposición. Según el color y los cambios estructurales, encontraron que 46 se calentaron por debajo de 300 °C (572 °F), 52 a 300–400 °C (572–752 °F), 45 a 400–500 °C (752–932 °F), y 127 por encima de este. Llegaron a la conclusión de que estos huesos eran "la evidencia directa más antigua del uso del fuego en el registro fósil", y comparó las temperaturas con las alcanzadas por fogatas experimentales que queman madera apestosa blanca que comúnmente crece cerca de la cueva. Aunque algunos huesos tenían marcas de corte compatibles con una carnicería, dijeron que también era posible que los homínidos estuvieran haciendo fuego para ahuyentar a los depredadores o para calentarse en lugar de cocinar. Porque tanto P. robustus y H. ergaster/H. erectus se encontraron en la cueva, no estaban seguros de a qué especie atribuir el incendio. Como alternativa a la actividad de los homínidos, debido a que los huesos no fueron quemados dentro de la cueva, es posible que se quemaran naturalmente en incendios forestales que ocurren cíclicamente (la hierba seca de la sabana, así como la posible acumulación de guano o plantas en la cueva, pueden haberla dejado susceptible a tal escenario), y luego llegó a lo que se convertiría en el Miembro 3. La afirmación ahora más temprana sobre el uso del fuego es hace 1,7 millones de años en la cueva Wonderwerk, Sudáfrica, hecha por el arqueólogo sudafricano Peter Beaumont en 2011, que atribuyó a H. ergaster/H. erectus.

Desarrollo

En general, se considera que los australopitecos tuvieron una tasa de crecimiento más rápida, similar a la de los simios, que los humanos modernos, en gran parte debido a las tendencias de desarrollo dental. En términos generales, la aparición del primer molar permanente en los primeros homínidos se ha estimado de diversas formas entre 2,5 y 4,5 años, lo que contrasta marcadamente con el promedio humano moderno de 5,8 años. El primer molar permanente de SK 63, que pudo haber muerto entre los 3,4 y los 3,7 años de edad, posiblemente entró en erupción entre los 2,9 y los 3,2 años. En los simios modernos (incluidos los humanos), la trayectoria de desarrollo dental está fuertemente correlacionada con la historia de vida y la tasa de crecimiento general, pero es posible que los primeros homínidos simplemente tuvieran una trayectoria dental más rápida pero una historia de vida más lenta debido a factores ambientales, como la edad temprana del destete. como se ejemplifica en los lémures indriidos modernos. En TM 1517, la fusión de los elementos del húmero distal (en la articulación del codo) ocurrió antes de la fusión de los elementos en la falange distal del dedo gordo, muy parecido a los chimpancés y bonobos, pero a diferencia de los humanos, lo que también podría indicar un crecimiento simiesco. trayectoria.

Mientras crece, la parte frontal de la mandíbula en P. robustus es depositario (por lo que crece) mientras que los lados son resortivos (por lo que retroceden). A modo de comparación, las mandíbulas de los chimpancés son generalmente depositarias y reflejan prognatismo, y las de los humanos modernos son reabsorbidas y reflejan una cara plana. En Paranthropus, esto puede haber funcionado para engrosar el paladar. A diferencia de otros simios y australopitecos gráciles, pero al igual que los humanos, la sutura premaxilar entre el premaxilar y el maxilar (en el paladar) se formó temprano en el desarrollo. En las primeras etapas, el P. robustus la mandíbula era algo similar a la de los humanos modernos, pero la anchura creció en P. robustus, como era de esperar por su increíble robustez en la edad adulta. Cuando el primer molar permanente hace erupción, el cuerpo de la mandíbula y la mandíbula frontal se ensancharon, y la rama de la mandíbula se alargó, divergiendo de la trayectoria humana moderna. Debido a que la rama era tan alta, se sugiere que P. robustus experimentó una mayor rotación anterior de la cara que los humanos y los simios modernos. El crecimiento fue más marcado entre las erupciones del primer y segundo molar permanente, más notablemente en términos de la distancia desde la parte posterior de la boca hasta el frente de la boca, probablemente para dejar espacio a los enormes dientes poscaninos. Al igual que los humanos, la robustez de la mandíbula disminuyó con la edad, aunque disminuyó más lentamente en P. robusto. Independientemente de si P. robustus siguió un período de desarrollo dental humano o de simios no humanos, los premolares y molares habrían tenido una tasa de crecimiento acelerada para alcanzar su tamaño masivo. Por el contrario, la presencia de periquimas en los incisivos y caninos (líneas de crecimiento que normalmente se desgastan después de la erupción) podría indicar que estos dientes tenían una tasa de crecimiento reducida. Las raíces de los dientes de P. robustus los molares pueden haber crecido a un ritmo más rápido que los australopitecos gráciles; la longitud de la raíz del primer molar de SK 62, que estaba llegando a emerger del alvéolo dental, es de aproximadamente 6 mm (0,24 pulgadas). Por el contrario, los de otros homínidos alcanzan los 5 a 6 mm (0,20 a 0,24 pulgadas) después de que el diente ha salido no solo de las encías (una etapa posterior del desarrollo dental). La trayectoria de crecimiento de SK 62 es más similar a la de los gorilas, cuyas raíces suelen medir 7 mm (0,28 pulgadas) cuando emergen de las encías.

Es posible que las hembras hayan alcanzado la madurez esquelética cuando hizo erupción el tercer molar, pero los machos parecen haber seguido creciendo después de alcanzar la madurez dental, tiempo durante el cual se vuelven notablemente más robustos que las hembras (bimaturismo sexual). De manera similar, los gorilas machos completan el desarrollo dental aproximadamente al mismo tiempo que las hembras, pero continúan creciendo hasta por 5 o 6 años; y los mandriles machos completan el desarrollo dental antes que las hembras, pero continúan creciendo durante varios años más. Se debate si P. robustus tuvo un crecimiento acelerado definido en términos de altura total durante la adolescencia, un evento exclusivo de los humanos entre los simios modernos.

Historia de vida

En 1968, el antropólogo estadounidense Alan Mann, utilizando la madurez dental, estratificó P. robustus especímenes de Swartkrans en diferentes edades, y encontró un promedio de 17,2 años al morir (no necesariamente murieron de vejez), y el espécimen más viejo tenía entre 30 y 35 años. También informó un promedio de 22,2 años para A. africano. Utilizándolos, argumentó que estos homínidos tuvieron una infancia prolongada similar a la humana. En respuesta, en 1971, el biólogo Kelton McKinley repitió el proceso de Mann con más especímenes y (incluido P. boisei) informó un promedio de 18 años. McKinley estuvo de acuerdo con Mann en que P. robustus pudo haber tenido una infancia prolongada. McKinley también especuló que la madurez sexual se alcanzaba aproximadamente a los 11 años porque está aproximadamente a medio camino entre los promedios de los chimpancés (9 años) y los humanos (13). Con base en esto, concluyó que los bebés nacían en intervalos de 3 a 4 años utilizando una prueba estadística para maximizar el número de niños nacidos.

En 1972, después de estimar un tamaño fetal de 1230 a 1390 g (2,7 a 3,1 libras) basándose en el peso de una hembra adulta de 50 kg (110 libras), el antropólogo Walter Leutenegger estimó el tamaño de la cabeza fetal en aproximadamente 110 a 160 cc ( 6,7 a 9,8 pulgadas cúbicas), similar a un chimpancé. En 1973, utilizando esto y una ecuación entre el tamaño de la cabeza fetal y la gestación (suponiendo una tasa de crecimiento fetal de 0,6 para todos los mamíferos), el biólogo John Frazer estimó una gestación de 300 días para P. robusto. En respuesta, Leutenegger señaló que los simios tienen tasas de crecimiento fetal muy variables y que "las estimaciones sobre los períodos de gestación basadas en esta tasa y el peso al nacer son inútiles".

En 1985, los biólogos británicos Paul H. Harvey y Tim Clutton-Brock idearon ecuaciones que relacionaban el tamaño corporal con los acontecimientos de la historia de vida de los primates, que McHenry aplicó a los australopitecos en 1994. Para P. robustus, informó un tamaño del cerebro del recién nacido de 175 cc y un peso de 1,9 kg (4,2 lb), gestación de 7,6 meses, destete después de los 30,1 meses de edad, edad de maduración 9,7 años, edad reproductiva de 11,4 años, intervalo entre nacimientos de 45 meses, y esperanza de vida 43,3 años. Estos se alineaban aproximadamente con otros australopitecos y chimpancés. Sin embargo, para los chimpancés, obtuvo resultados muy inexactos en comparación con los datos reales sobre el tamaño del cerebro del recién nacido, la edad de destete y el intervalo entre nacimientos, y para los humanos con todas las métricas excepto el intervalo entre nacimientos.

Patología

Basado en una muestra de 402 dientes, P. robustus parece haber tenido una tasa de incidencia baja de alrededor del 12 al 16% para la dentina terciaria, que se forma para reparar el daño dental causado por el desgaste excesivo o las caries dentales. Esto es similar a lo que se encontró para A. africanus y H. naledi (los tres habitaron la Cuna de la Humanidad en diferentes momentos). Por el contrario, los chimpancés tienen una tasa de incidencia del 47% y los gorilas hasta del 90%, probablemente debido a una dieta con un contenido mucho mayor de plantas resistentes.

P. robustus parece haber tenido tasas notablemente altas de hipoplasia del esmalte con fóvea (PEH), donde la formación del esmalte dental es irregular en lugar de uniforme. En P. robustus, alrededor del 47% de los dientes de leche y el 14% de los dientes permanentes se vieron afectados, en comparación con aproximadamente el 6,7% y el 4,3%, respectivamente, de los dientes combinados de A. africanus, A. sediba, el Homo temprano y el H. naledi. El estado de estos orificios que cubren todo el diente es coherente con la amelogénesis imperfecta, una enfermedad humana moderna. Dado que los agujeros circulares en la cobertura del esmalte son de tamaño uniforme, solo están presentes en los molares y tienen la misma gravedad en todos los individuos, la PEH puede haber sido una condición genética. Es posible que la región codificante relacionada con el engrosamiento del esmalte también aumentara el riesgo de desarrollar PEH.

Hasta cuatro P. robustus han sido identificados con caries dentales, lo que indica una tasa similar a la de los humanos modernos no agrícolas (1-5%). Esto es tan extraño como P. robustus tenía una dieta rica en alimentos arenosos, y los alimentos arenosos deberían disminuir la tasa de incidencia de caries, por lo que P. robustus puede haber consumido con frecuencia alimentos con alto contenido de azúcar que causan caries. La PEH también puede haber aumentado la susceptibilidad a las caries. Un molar de Drimolen mostró una cavidad en la raíz del diente, algo poco común en los grandes simios fósiles. Para que las bacterias creadoras de caries lleguen a esta zona, el individuo también habría presentado respuesta alveolar, que comúnmente se asocia con la enfermedad de las encías; o supererupción del diente que ocurre cuando se desgasta y tiene que erupcionar un poco más para mantener una mordida adecuada, exponiendo la raíz en el proceso. Lo más probable es lo último, y la raíz expuesta parece haber provocado la hipercementosis para anclar el diente en su lugar. La cavidad parece haber ido sanando, posiblemente debido a un cambio en la dieta o al microbioma bucal, o a la pérdida del molar adyacente.

En una muestra de 15 P. robustus, todos ellos exhibieron una pérdida de hueso alveolar de leve a moderada como resultado de la enfermedad periodontal (el desgaste del hueso que sostiene los dientes debido a la enfermedad de las encías). Por el contrario, en una muestra de 10 A. africanus ejemplares, tres no presentaban patologías del hueso alveolar. Midiendo la distancia entre el hueso alveolar y la unión amelocementaria, P. robustus posiblemente sufrió una mayor tasa de pérdida de inserción dental, a menos que P. robustus tenía una altura cervical más alta (el área ligeramente estrecha donde la corona se une a la raíz), en cuyo caso estas dos especies tenían la misma tasa de pérdida de inserción dental. Si lo primero es correcto, entonces la diferencia puede deberse a diferentes hábitos dietéticos, estrategias de masticación y una microflora bucal más patógena en P. robustus, o alguna diferencia inmunológica que hizo que P. robustus algo más susceptible a la enfermedad de las encías.

Mientras retiraba la matriz que encapsulaba TM 1517, Schepers notó una gran roca, que habría pesado 75 g (2,6 oz), que se había introducido en la caja del cráneo a través del hueso parietal. Consideró esta evidencia de que otro individuo había matado a TM 1517 lanzando la roca como un proyectil, ya sea en defensa o en ataque, pero la explicación más parsimoniosa es que la roca se depositó durante el proceso de fosilización después de la muerte de TM 1517. En 1961, el escritor científico Robert Ardrey notó dos pequeños agujeros separados por aproximadamente 2,5 cm (una pulgada) en el casquete infantil SK 54, y creyó que este individuo había muerto al recibir dos golpes en la cabeza durante un asalto; En 1970, Brain reinterpretó esto como evidencia de un ataque de leopardo.

Paleoecología

La cuna de la humanidad del Pleistoceno estuvo dominada principalmente por la gacela Antidorcas recki, pero otros antílopes, jirafas y elefantes también eran una megafauna aparentemente abundante. El grupo de carnívoros comprende los gatos con dientes de sable Dinofelis spp. y Megantereon spp., y la hiena Lycyaenops silberbergi. En general, la comunidad animal de la región indica en términos generales un paisaje mixto, abierto a cerrado, que presenta quizás pastizales y matorrales montanos. Los australopitecos y los primeros Homo probablemente prefirieron condiciones más frías que los posteriores Homo, ya que no hay sitios de australopitecos que estuvieran por debajo de los 1000 m (3300 pies) de altura en el momento de la deposición. Esto significaría que, al igual que los chimpancés, a menudo habitaban áreas con una temperatura diurna promedio de 25 °C (77 °F), que bajaba a 10 o 5 °C (50 o 41 °F) por la noche.

P. robustus también cohabitó en la Cuna de la Humanidad con H. ergaster/H. erectus. Además, estas dos especies residían junto al Australopithecus sediba, conocido desde hace unos 2 millones de años en Malapa. El A. africanus, Sts 5, data de hace aproximadamente 2,07 millones de años, alrededor de la llegada de P. robustus y H. erectus. Se ha debatido si P. robustus habría tenido relaciones simbióticas, neutrales o antagonistas con los Australopithecus y el Homo contemporáneos. Es posible que Sudáfrica fuera un refugio para el Australopithecus hasta hace unos 2 millones de años, con el comienzo de una gran variabilidad y volatilidad climática, y potencialmente competencia con el Homo y el . Parántropo.

Depósitos de fósiles

- Swartkrans

En Swartkrans, P. robustus ha sido identificado entre los miembros 1 a 3. Homo también se encuentra en estos depósitos, pero la identificación de especies en los Miembros 1 y 2 es objeto de debate entre H. ergaster/H. erectus, H. habilis, H. rudolfensis, o múltiples especies. En total, más de 300 P. robustus se han recuperado de Swartkrans especímenes que representan más de 130 individuos, predominantemente dientes aislados.

El miembro 1 y el miembro 3 tienen varias especies de mamíferos en común, lo que hace que la datación por restos de animales (bioestratigrafía) produzca intervalos de tiempo superpuestos. Al igual que el Lecho Olduvai I de África Oriental (hace 2,03-1,75 millones de años) y el Lecho Inferior II (hace 1,75-1,70 millones de años), el Miembro 1 conservó el antílope Parmularius angusticornis, el ñu y el búfalo del Cabo. . La presencia del babuino Hamadryas y Dinopithecus podría significar que los miembros 1 a 3 fueron depositados hace 1,9 a 1,65 millones de años, aunque la presencia de jabalíes sugiere que algunas secciones de los depósitos podrían datar de hace 1,5 millones de años. La datación con uranio-plomo informa intervalos de hace 3,21 a 0,45 millones de años para el Miembro 1 (un rango de error muy grande), hace 1,65 a 1,07 millones de años para el Miembro 2 y hace 1,04 a 0,62 millones de años para el Miembro 3, aunque es más probable que sea más joven. lado de la estimación; esto podría significar P. robustus sobrevivió a P. boisei.

La geocronología de nucleidos cosmogénicos ha informado fechas mucho más restringidas, de hace 2,2 a 1,8 millones de años para el Miembro 1, y de hace 0,96 millones de años para el Miembro 3. Hasta la fecha no se ha podido identificar ninguna sección adecuada del Miembro 2.

- Sterkfontein

En Sterkfontein, sólo los especímenes StW 566 y StW 569 están firmemente asignados a P. robustus, proveniente de la "infill de Oldowan" que data de hace 2–1.7 millones de años en una sección del Miembro 5. Miembros anteriores cegados A. Áfricanus. En 1988, el paleoantropólogo Ronald J. Clarke sugirió que StW 505 del anterior Miembro 4 era un antepasado P. robustus. El espécimen se asigna generalmente a A. Áfricanus, aunque las homininas de Sterkfontein son conocidas por tener una amplia gama de variaciones, y se debate si los materiales representan o no múltiples especies en lugar de simplemente A. Áfricanus.

La aparición del babuino Theropithecus oswaldi, cebras, leones, avestruces, liebres primaverales y varios antílopes pastando en el Miembro 5 indica el predominio de pastizales abiertos, pero el análisis de sedimentos indica que la abertura de la cueva estaba húmeda durante deposición, que podría indicar una pradera boscosa bien regada.

- Kromdraai

En Kromdraai, P. robustus ha sido desenterrado en Kromdraai B, y casi todos los P. Los fósiles de robustus descubiertos en la cueva se han recuperado del miembro 3 (de 5 miembros). Se han recuperado un total de 31 ejemplares que representan al menos 17 individuos. El único espécimen potencial de Homo del Miembro 3 es KB 5223, pero su clasificación es objeto de debate. Los huesos del oído del juvenil KB 6067 del Miembro 3 son consistentes con los de P. robustus, pero las dimensiones de la cóclea y la ventana ovalada se alinean mejor con el StW 53 más antiguo de Sterkfontein Miembro 4 con designación de especie indeterminada. KB 6067, por lo tanto, posiblemente sea basal (más antiguo que) otros P. robustus, al menos aquellos cuya morfología de la oreja se conoce.

El paleomagnetismo sugiere que el Miembro 3 puede datar de hace 1,78 a 1,6 millones de años, el Miembro 2 de hace 1,78 millones de años y el Miembro 1 de hace 2,11 a 1,95 millones de años.

Los restos de animales de Kromdraai A sugieren que la deposición se produjo hace entre 1,89 y 1,63 millones de años, y la presencia de herramientas olduvayenses o achuleanas indica una actividad temprana del Homo. La datación bioestratigráfica de Kromdraai B es menos clara ya que no se sabe que haya existido ninguna especie animal en un intervalo de tiempo estrecho, y muchos especímenes no homínidos no han sido asignados a una especie (dejados a nivel de género). Alrededor del 75% de los mamíferos quedan distintos del P. robustus son monos, incluidos los monos colobinos que comen hojas, posiblemente el registro más antiguo del babuino Hamadryas, Gorgopithecus y Papio angusticeps en Sudáfrica. La ausencia de los babuinos T. oswaldi y Dinopithecus podrían significar que el Miembro 3 es mayor que el Miembro 5 de Sterkfontein y el Miembro 1 de Swartkrans; lo cual, de ser correcto, invalidaría los resultados del paleomagnetismo y convertiría a estos especímenes entre los representantes más antiguos de la especie.

- Cueva de gondrina

Gondolin Cave ha producido 3 especímenes de homínidos: un tercer premolar derecho asignado al Homo temprano (G14018), un primer o segundo molar australopitecino grácil izquierdo parcial (GDA-1) y un segundo australopitecino robusto molar (GDA-2). El primer espécimen de homínido (G14018) fue encontrado por la paleontóloga alemana Elisabeth Vrba en 1979, y los otros dos especímenes fueron recuperados en 1997, respectivamente, por el paleoantropólogo sudafricano Andre Keyser y el excavador L. Dihasu. GDA-2, que mide 18,8 mm × 18,1 mm (0,74 pulgadas × 0,71 pulgadas), un área de 340 mm2 (0,53 pulgadas cuadradas), es excepcionalmente grande para P. robustus, que tiene un máximo registrado de 290 mm2 (0,45 pulgadas cuadradas). Esto cae dentro del rango de P. boisei 278–378 mm2 (0,431–0,586 pulgadas cuadradas), por lo que los descubridores lo asignaron a una especie indeterminada de Paranthropus en lugar de P. robusto.

GDA-2 se encontró junto al cerdo Metridiochoerus andrewsi, lo que significa que el diente debe tener entre 1,9 y 1,5 millones de años. Utilizando esto y el paleomagnetismo, puede datar de hace aproximadamente 1,8 millones de años.

- Cueva de Cooper

Se informó por primera vez que la cueva de Cooper producía P. robustus permanece en 2000 por los paleoantropólogos sudafricanos Christine Steininger y Lee Rogers Berger. Los especímenes incluyen una cara derecha parcial aplastada (COB 101), tres dientes aislados, una mandíbula juvenil y varios fragmentos de cráneo.

Los restos de animales en el depósito de homínidos son similares a los de Swartkrans y Kromdraai A, por lo que los depósitos de Cooper's Cave pueden datar de hace 1,87-1,56 millones de años.

- Cueva de Drimolen

Keyser descubrió por primera vez en 1992 que la cueva Drimolen había arrojado restos de homínidos, quien, en ocho años, supervisó la recuperación de 79 P. ejemplares de robustus. Entre estos se encuentran los más completos P. robustus cráneos: la presunta hembra DNH-7 (que también conservó la mandíbula articulada con casi todos los dientes) y el presunto macho DNH 155. También se asoció con el H. ergaster/H. erectus cráneo DNH 134. El material de Drimolen conserva varias características basales en relación con los restos de Swartkrans y Kromdraai (lo que significa que puede ser más antiguo).

Se cree que el sitio tiene aproximadamente entre 2 y 1,5 millones de años según los restos de animales que también se han recuperado del Miembro 1 de Swartkrans. El conjunto de animales es muy similar al de la Cueva de Cooper, lo que significa que probablemente sean aproximadamente la misma edad. En 2020, DNH 152 fue datado paleomamagnéticamente entre hace 2,04 y 1,95 millones de años, lo que lo convierte en el P identificado más antiguo. robustus espécimen.

|

Depredación

Los huesos de australopitecos pueden haberse acumulado en cuevas debido a que los grandes carnívoros arrastraban los cadáveres, algo que Brain exploró en detalle por primera vez en su libro de 1981 ¿Los cazadores o los cazados?: una introducción a la tafonomía de las cavernas africanas. . El juvenil P. robustus escutelaria SK 54 tiene dos marcas de punción consistentes con los caninos inferiores del espécimen de leopardo SK 349 de los mismos depósitos. Brain planteó la hipótesis de que Dinofelis y quizás también las hienas cazadoras se especializaban en matar australopitecos, pero el análisis de isótopos de carbono indica que estas especies comían predominantemente grandes herbívoros, mientras que el leopardo, el Megantereon con dientes de sable y el La hiena manchada tenía más probabilidades de haber consumido regularmente P. robusto. Brain no estaba seguro de si estos depredadores los buscaban activamente y los llevaban a la cueva para comer, o si habitaban rincones más profundos de las cuevas y les tendían una emboscada cuando entraban. Los babuinos modernos de esta región a menudo se refugian en sumideros, especialmente en las frías noches de invierno, aunque Brain propuso que los australopitecos migraban estacionalmente desde Highveld hacia la más cálida Bushveld, y solo se refugiaban en cuevas en primavera y otoño.

Como comportamiento antidepredador, los babuinos a menudo se asocian con herbívoros de tamaño mediano a grande, sobre todo impalas, y es posible que P. robustus, así como otros homínidos primitivos que vivían en ambientes abiertos, también lo hicieron, dado que generalmente se los asocia con una abundancia de restos de bóvidos y caballos de tamaño mediano a grande.

Extinción

Aunque P. robustus era una especie bastante resistente con tolerancia a la variabilidad ambiental, parece haber preferido ambientes boscosos y, de manera similar, la mayoría de P. robustus sigue datando de un período húmedo en Sudáfrica hace entre 2 y 1,75 millones de años, propicio para tales biomas. La extinción de P. robustus coincidió con la transición del Pleistoceno medio y la duplicación de la duración del ciclo glacial. Durante los fenómenos glaciales, con más hielo atrapado en los polos, el cinturón de lluvia tropical se contrajo hacia el ecuador, provocando posteriormente la retirada de los humedales y los bosques. Antes de la transición, P. robustus posiblemente se redujeron a ciertas zonas de refugio boscoso durante ciclos de 21.000 años, extinguiéndose regionalmente en ciertas áreas hasta el ciclo húmedo después del cual repoblaría esas zonas. La continua prolongación de los ciclos secos puede haber causado su extinción, siendo la última aparición en el registro fósil hace entre 1 y 0,6 millones de años (aunque más probablemente hace 0,9 millones de años). El Homo posiblemente pudo sobrevivir habitando un rango geográfico mucho más amplio, con más probabilidades de encontrar un área de refugio adecuada durante los cambios climáticos desfavorables.

Sin embargo, el área de distribución geográfica de P. robustus en el registro fósil tiene aproximadamente 500 km2 (190 millas cuadradas), mientras que el gorila oriental, en peligro crítico de extinción (con el área de distribución más pequeña de cualquier simio africano) habita 70.000 km2 (27.000 millas cuadradas), el gorila occidental en peligro crítico de extinción 700.000 km2 (270.000 millas cuadradas) y el chimpancé en peligro de extinción 2,6 millones de km2 (1 millón de millas cuadradas). mi). Por lo tanto, es muy poco probable que la distribución de los fósiles represente el verdadero rango de distribución de la especie; en consecuencia, P. robustus posiblemente se extinguió mucho más recientemente en algún lugar distinto de la Cuna de la Humanidad (efecto Signor-Lipps).