Muisca

Lago Tota es claramente visible

Los Muisca (también llamados Chibcha) son un pueblo y una cultura indígena del Altiplano Cundiboyacense, Colombia, que formaron la Confederación Muisca antes de la conquista española. La gente hablaba Muysccubun, una lengua de la familia lingüística chibcha, también llamada Muysca y Mosca. Fueron encontrados por conquistadores enviados por el Imperio español en 1537 en el momento de la conquista. Los subgrupos de muisca se identificaban principalmente por sus lealtades a tres grandes gobernantes: los hoa, centrados en Hunza, que gobernaban un territorio que abarcaba aproximadamente el sur y noreste de Boyacá y el sur de Santander; la psihipqua, con centro en Muyquytá y que abarca la mayor parte de la Cundinamarca moderna, los Llanos occidentales; y la iraca, gobernante religioso de Suamox y del moderno noreste de Boyacá y suroeste de Santander.

El territorio de los muiscas abarcaba un área de alrededor de 25.000 km2 (9.700 sq mi) desde el norte de Boyacá hasta el Páramo de Sumapaz y desde las cumbres hasta la parte occidental de las Cordilleras Orientales. Su territorio limitaba con las tierras de los Panche al oeste, los Muzo al noroeste, los Guane al norte, los Lache al noreste, los Achagua al este y los Sutagao al sur.

En el momento de la invasión española, la zona contaba con una gran población, aunque se desconoce el número exacto de habitantes. Las estimaciones varían entre 500.000 y más de 3 millones de habitantes. Su economía se basaba en la agricultura, la extracción de sal, el comercio, la metalurgia y la manufactura.

Debido a la colonización española, la población muisca ha disminuido drásticamente y se ha asimilado a la población general. Los descendientes de los muisca se encuentran a menudo en municipios rurales como Cota, Chía, Tenjo, Suba, Engativá, Tocancipá, Gachancipá y Ubaté. Un censo realizado por el Ministerio del Interior en 2005 informa un total de 14.051 muiscas en Colombia.

Importantes contribuyentes al conocimiento sobre los muiscas han sido su principal conquistador, Gonzalo Jiménez de Quesada; poeta, soldado y sacerdote español Juan de Castellanos (siglo XVI); el obispo Lucas Fernández de Piedrahita y el franciscano Pedro Simón (siglo XVII); y Javier Ocampo López y Gonzalo Correal Urrego (reciente).

Historia de los Muisca

El conocimiento de los acontecimientos hasta 1450 se deriva principalmente de contextos mitológicos, pero gracias a las Crónicas de las Indias Occidentales sí tenemos descripciones del período final de la historia muisca, anterior a la llegada de los españoles.

Fondo

Excavaciones en el Altiplano Cundiboyacense (las tierras altas de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá) muestran evidencia de actividad humana desde la etapa Arcaica a principios de la era Holoceno. Colombia cuenta con uno de los sitios arqueológicos más antiguos de América: El Abra, al que se le estima una antigüedad aproximada de 13.000 años. Otros vestigios arqueológicos en la región del Altiplano Cundiboyacense han llevado a los estudiosos a hablar de una Cultura El Abra: en Tibitó, herramientas y otros artefactos líticos datan del 9740 a.C.; en la sabana de Bogotá, especialmente en el Salto del Tequendama, se encontraron otras herramientas líticas datadas un milenio después y pertenecientes a cazadores especializados. Se encontraron esqueletos humanos que datan del año 5000 a.C. Los análisis demostraron que las personas eran miembros de la Cultura El Abra.

Era muisca

Los estudiosos coinciden en que el grupo identificado como muisca emigró al Altiplano Cundiboyacense en la era Formativa (entre 1000 a. C. y 500 d. C.), como lo demuestran las evidencias encontradas en Aguazuque y Soacha. Al igual que las otras culturas de la era formativa de América, los muiscas estaban pasando de ser cazadores-recolectores a convertirse en agricultores sedentarios. Alrededor del año 1500 a. C., grupos de agrarios con tradiciones cerámicas llegaron a la región desde las tierras bajas. Tenían viviendas permanentes y campamentos estacionarios, y trabajaban el agua salada para extraer sal. En Zipacón hay evidencias de agricultura y cerámica. El asentamiento más antiguo de las tierras altas data del año 1270 a. C. Entre el 800 y el 500 a. C., una segunda ola de inmigrantes llegó a las tierras altas. Su presencia se identifica por cerámicas multicolores, viviendas y granjas. Estos grupos todavía residían a la llegada de los invasores españoles. Dejaron abundantes huellas de su ocupación que han sido estudiadas desde el siglo XVI y permiten a los científicos reconstruir su forma de vida. Es posible que los muiscas se integraran con habitantes más antiguos, pero fueron los muiscas quienes moldearon el perfil cultural y la organización social y política. Su lengua, un dialecto chibcha, era muy similar a la de los pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta (Kogui, Ijka, Wiwa y Kankuamo) y de la Sierra Nevada del Cocuy (U'wa).

Guerras

Zipa Saguamanchica (gobernó de 1470 a 1490) estuvo en constante guerra contra tribus agresivas como los Sutagao, y especialmente los Panche, quienes también pondrían dificultades a sus sucesores, Nemequene y Tisquesusa. Los caribes también eran una amenaza permanente como rivales del zaque de Hunza, especialmente por la posesión de las minas de sal de Zipaquirá, Nemocón y Tausa.

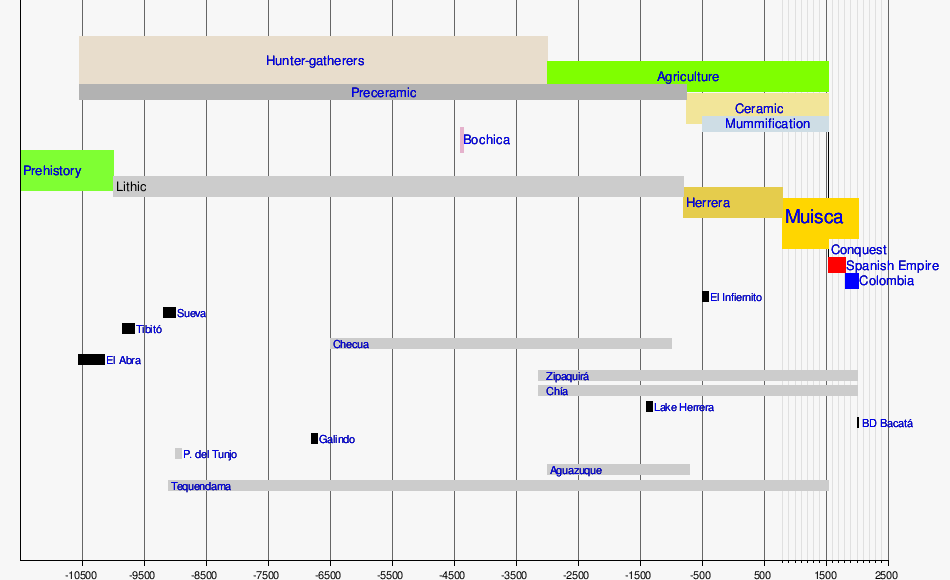

Cronología de habitabilidad de la zona muisca

| Timeline of inhabitation of the Altiplano Cundiboyacense, Colombia | |

|  Altiplano  Muisca Confederation  |

Organización política y administrativa

Zaque territorio amarillo

Zipa territorio en verde

El pueblo muisca estaba organizado en una confederación que era una unión flexible de estados, cada uno de los cuales conservaba la soberanía. La confederación no era un reino, ya que no había un monarca absoluto, ni tampoco era un imperio, porque no dominaba a otras etnias o pueblos. Es difícil comparar la Confederación Muisca con otras civilizaciones americanas, como los imperios azteca o inca. La Confederación Muisca fue una de las confederaciones de tribus más grandes y mejor organizadas del continente sudamericano.

Cada tribu dentro de la confederación estaba gobernada por un jefe o un cacique. La mayoría de las tribus formaban parte de la etnia muisca, compartían la misma lengua y cultura y formaban relaciones a través del comercio. Se unieron frente a un enemigo común. El ejército estaba a cargo del zipa o zaque. El ejército estaba formado por los güeches, los antiguos guerreros tradicionales de los muiscas.

La Confederación Muisca existió como la unión de dos confederaciones menores. La confederación del sur, encabezada por los zipa, tenía su capital en Bacatá (ahora Bogotá). Este sistema de gobierno del sur incluía a la mayoría de la población muisca y tenía un mayor poder económico.

El territorio del norte estaba gobernado por los zaque, y tenía su capital en Hunza, hoy conocida como Tunja. Aunque ambas áreas tenían relaciones y afinidades políticas comunes y pertenecían a la misma nación tribal, todavía existían rivalidades entre ellas. Entre los territorios había cuatro cacicazgos: Bacatá, Hunza, Duitama y Sogamoso. El cacicazgo estaba compuesto por localidades. Las tribus se dividieron en Capitanías (gobernadas por un capitán). Había dos tipos: Capitania Grande (sybyn) y Capitania Menor (uta). El estatus de Capitán fue heredado por linaje materno.

- Confederaciónzipa o zaque)

- -- Sacerdotes (Iraca)

- -- Chiefdoms (Cacique)

- -- Capitanía (Capitan)

- -- Sybyn

- -- Uta

- -- Sybyn

- -- Capitanía (Capitan)

- -- Chiefdoms (Cacique)

- -- Sacerdotes (Iraca)

- Territorios de los zipa:

- Regla de Bacatá: Teusaquillo, Tenjo, Subachoque, Facatativá, Tabio, Cota, Chía, Engativá, Usme, Zipaquirá, Nemocón y Zipacón

- Distrito de Fusagasugá: Fusagasugá, Pasca y Tibacuy

- Ubaté District: Ubaté, Cucunubá, Simijaca, Susa

- Distrito de Guatavita: Gachetá, Guatavita y Suesca, Chocontá, Teusacá, Sesquilé, Guasca, Sopó, Usaquén, Tuna, Suba

- Territorios de los zaque:

- Regla de Hunza: Soracá, Ramiriquí, Samacá, Machetá, Tenza, Tibiritá, Lenguazaque y Turmequé

- Territorio de Tundama: Cerinza, Oicatá, Onzaga, Sativanorte, Sativasur, Soatá, Paipa, Tobasia

- Territorio de Sugamuxi: Busbanzá, Toca, Pesca, Pisba, Tópaga

- Maguncias autónomas: Charalá, Chipatá, Tinjacá, Saboyá, Tacasquirá

La legislación muisca era consuetudinaria, es decir, su estado de derecho estaba determinado por costumbres de larga data con la aprobación del zipa o zaque. Este tipo de legislación era adecuada para un sistema de confederación y estaba bien organizada. Los recursos naturales no podían privatizarse: los bosques, los lagos, las mesetas, los ríos y otros recursos naturales eran bienes comunes.

Idioma

chibcha, también conocido como muysca, mosca o muysca cubun, pertenece a las lenguas chibchas. Se habló en varias regiones de Centroamérica y el norte de Sudamérica. La cultura Tairona y los U'wa, emparentados con la cultura Muisca, hablan lenguas similares, lo que fomentó el comercio. Los muisca utilizaban una forma de jeroglíficos para los números.

Muchas palabras chibchas fueron absorbidas o "prestadas" al español colombiano:

- Geografía: Se mantuvieron muchos nombres de localidades y regiones. En algunos casos, las ciudades españolas llamadas con una combinación de Chibcha y palabras españolas, como Santa Fe de Bogotá (Chibcha: "Bacatá"). La mayoría de los municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca se derivan de nombres de Chibcha: Chocontá, Sogamoso, Zipaquirá, y muchos otros.

- Frutas, como curuba y uchuva.

- Relaciones: se llama al menor cuba, o China para una niña; Muy bien. significa gente.

Economía

Los muiscas tuvieron una economía y una sociedad consideradas como una de las más poderosas de la etapa Postclásica americana, principalmente por los preciosos recursos de la zona: oro y esmeraldas. Cuando los españoles llegaron al territorio muisca encontraron un estado rico, con la Confederación Muisca controlando la extracción de los siguientes productos:

- Esmeraldas: Colombia es el principal productor de esmeraldas en el mundo

- cobre

- carbón: las minas de carbón siguen operando hoy en Zipaquirá y otros sitios. Colombia tiene algunas de las reservas de carbón más importantes del mundo.

- sal: había minas en producción en Nemocón, Zipaquirá y Tausa

- oro: oro fue importado de otras regiones, pero era tan abundante que se convirtió en un material preferido para las artesanías de Muisca. Las muchas artesanías trabajan en oro y zipa tradición de ofrecer oro a la diosa Guatavita contribuyó a la leyenda El Dorado.

Los muiscas comercializaban sus productos en los mercados locales y regionales mediante un sistema de trueque. Los artículos comercializados iban desde artículos de primera necesidad hasta artículos de lujo. La abundancia de sal, esmeraldas y carbón llevó a estos productos al estatus de moneda de facto.

Habiendo desarrollado una sociedad agraria, la gente utilizaba la agricultura en terrazas y el riego en las tierras altas. Los principales productos fueron frutas, coca, quinua, yuca y papa.

Otra actividad económica importante fue el tejido. La gente fabricaba una amplia variedad de textiles complejos. El erudito Paul Bahn dijo: "las culturas andinas dominaron casi todos los métodos de tejido o decoración textiles conocidos ahora, y sus productos eran a menudo más finos que los de hoy".

Escultor bogotano tallado en piedra María Teresa Zerda

Museo Arqueológico, Sogamoso

Museo de Oro, Bogotá

Museo Arqueológico de Sogamoso

Cultura

Los muiscas fueron una sociedad agraria y cerámica de los Andes del norte de Sudamérica. Su organización política y administrativa les permitió formar una unidad cultural compacta con gran disciplina. En español se llama cultura muisca.

Los aportes de la cultura muisca a la identidad nacional colombiana han sido muchos.

Heráldica

Patrones muisca precolombinos aparecen en varios sellos de municipios modernos ubicados en el Altiplano Cundiboyacense, por ejemplo Sopó y Guatavita, Cundinamarca. El pueblo muisca que queda en el centro de Colombia también tiene su propio sello.

Deportes

La cultura Muisca tenía ciertos deportes que formaban parte de sus rituales. El juego turmequé, también conocido como tejo, ha sobrevivido y se ha convertido en un deporte popular en Colombia. También fueron importantes los combates de lucha libre. El ganador recibía de manos del cacique una manta de algodón finamente tejida y era calificado como guerrero guecha.

Religión

Los sacerdotes muiscas eran educados desde pequeños y dirigían las principales ceremonias religiosas. Sólo los sacerdotes podían entrar a los templos. Además de las actividades religiosas, los sacerdotes tenían mucha influencia en la vida del pueblo, dando consejos en asuntos de agricultura o guerra. La religión originalmente incluía sacrificios humanos, pero es posible que la práctica se haya extinguido en el momento de la conquista española, ya que no hay relatos españoles de primera mano.

La tradición oral sugiere que cada familia entregaba un niño para el sacrificio, que los niños eran considerados sagrados y cuidados hasta la edad de 15 años, cuando sus vidas eran ofrecidas al dios Sol, Sué.

Deidades

- Sué, Suá, Zuhé o Xué (El dios del Sol): es el padre de la Muisca. Su templo estaba en Suamox, la ciudad sagrada del Sol. Era el dios más venerado, especialmente por la Confederación de zaque, que fue considerado su descendiente.

- Chía (La diosa de la luna): su templo estaba en lo que hoy es el municipio de Chía. Fue venerada ampliamente por la Confederación de la zipa, que fue considerado su hijo.

- Bochica: aunque no adecuadamente un dios, disfrutaba del mismo estatus que uno. Era jefe o héroe eternizado en la tradición oral. La tierra fue inundada por una diosa, una mujer hermosa y a veces mala, o por Chibchacum, protector de los agricultores. Bochica escuchó las quejas de la Muisca sobre inundaciones. Con su palo, rompió dos rocas en el borde de las Cataratas Tequendama y todo el agua salió, formando una cascada. Bochica castigó Huitaca y Chibchacum: Hizo a Huitaca un búho y la abrazó el cielo. A Chibchacum se le encomendó mantener la Tierra.

- Bachué: la madre del pueblo muisca. Se dijo que una mujer hermosa con un bebé salió del lago Iguaque. Bachué se sentó en la orilla del lago y esperó a que el niño creciera. Cuando tenía edad suficiente, se casaron y tuvieron muchos hijos, que eran los Muisca. Bachué les enseñó a cazar, a cultivar, a respetar las leyes y a adorar a los dioses. Bachué era tan bueno y amado que la Muisca se refería a ella como Furachoque (Buena mujer en Chibcha). Cuando se hicieron viejos, Bachué y su esposo decidieron regresar al fondo de la laguna. Ese día los Muisca estaban tan tristes, pero al mismo tiempo muy felices porque sabían que su madre era muy feliz. Otras versiones de la leyenda dicen que después de entrar en la laguna de Iguaque, Bachué ascendió al cielo y se convirtió en Chía; en otras versiones Chia y Bachué son dos figuras diferentes.

Astronomía

El culto a los muiscas se centraba en dos deidades principales; Sué por el Sol y Chía por la Luna. Desarrollaron un calendario vigesimal (basado en 20) y conocían exactamente el momento del solsticio de verano (21 de junio), que consideraban el día de Sué, el dios Sol. El templo de Sué estaba en Sogamoso, la ciudad sagrada del Sol y sede del Iraca (sacerdote). El nombre muisca de la ciudad, Suamox o Sugamuxi, significa "Ciudad del Sol". En el solsticio, el zaque iba a Suamox para una fiesta importante donde se hacían ofrendas rituales. Era el único día del año en el que el zaque daba la cara, ya que era considerado descendiente del dios Sol.

Mitología

La mitología muisca está bien documentada. Muchos de los escritores que contribuyeron a las Crónicas de las Indias Occidentales tenían su sede en Bogotá. Registraron muchos de los mitos porque estaban interesados en las tradiciones y la cultura del pueblo conquistado. El territorio muisca se convirtió en la sede de la administración colonial del Nuevo Reino de Granada (en español: Nuevo Reino de Granada).

El Dorado

El origen de la leyenda de El Dorado a principios del siglo XVI puede ubicarse en la Confederación Muisca. La zipa ofrecía oro y otros tesoros a la diosa Guatavita. Para ello, el zipa se cubría con polvo de oro y lo lavaba en el lago mientras arrojaba al agua baratijas de oro. Esta tradición era bien conocida fuera de la Confederación, hasta el Mar Caribe; Los españoles se sintieron atraídos por las historias de una "ciudad de oro" eso no existía. Los indígenas a veces se deshacían de los avaros españoles de esa manera, señalándolos en dirección a otros pueblos. El lago Guatavita fue explorado por conquistadores que buscaban ofrendas de oro de la zipa a la diosa. La leyenda creció hasta que el término se convirtió en una metáfora de cualquier lugar donde se puedan encontrar o generar grandes riquezas.

Arquitectura

Los muisca no construyeron grandes estructuras de piedra. No aprovecharon la abundante roca para dejar ruinas monumentales como ha ocurrido con otras culturas americanas. Sus casas fueron construidas con materiales como barro, cañas y madera. Las casas tenían forma cónica, la mayoría de ellas hasta el punto que Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, le dio a la zona el nombre de Valle de los Alcázares ("Valle de los Palacios"). Las casas tenían puertas y ventanas pequeñas, y las viviendas de los ciudadanos de mayor rango eran diferentes. Los muiscas usaban pocos muebles, ya que normalmente se sentaban en el suelo.

El zipa era ricamente adornado en oro y tela cara

La conquista española

Las rivalidades entre los zaque y los zipa fueron aprovechadas por los españoles para conquistar el corazón de lo que sería Colombia. Algunos de ellos, como Sebastián de Belalcázar, Gonzalo Jiménez de Quesada y Nicolás de Federman, interesados en localizar El Dorado, descubrieron las ricas llanuras de Cundinamarca y Boyacá. La presencia de los españoles dio a ambos soberanos la esperanza de que, si formaban una Confederación, podrían prevalecer en una guerra contra los españoles. Pero los españoles prevalecieron.

La reacción de los principales dirigentes y del pueblo hizo poco para cambiar el destino de las Confederaciones. Los españoles ejecutaron a los últimos soberanos muisca, Sagipa y Aquiminzaque, en 1539 y 1540 respectivamente. En 1542 Gonzalo Suárez Rendón finalmente sofocó la última resistencia y los territorios de las Confederaciones fueron compartidos por Belalcazar, Federmann y De Quesada. Posteriormente la Corona española elegiría a De Quesada como responsable, con el título de adelantado de los cabildos de Santa Fe y Tunja.

Últimos soberanos muiscas

- Zipas de Bacatá:

- Meicuchuca (1450–1470)

- Saguamanchica (1470–1490)

- Nemequene (1490–1514)

- Tisquesusa (1514–1537)

- Sagipa (1537–1539)

- Zaques de Hunza:

- Hunzahúa (?-1470)

- Michuá (1470–1490)

- Quemuenchatocha (1490–1537)

- Aquiminzaque (1537–1540)

Bajo el régimen colonial

Cuando la estructura muisca desapareció bajo la Conquista española, el territorio de las Confederaciones del zaque y del zipa fueron incluidos en una nueva división política dentro de las colonias españolas en América.. El territorio de los muiscas, ubicado en una fértil llanura de los Andes colombianos que contribuyó a formar una de las civilizaciones más avanzadas de América del Sur, pasó a formar parte de la región colonial denominada Nuevo Reino de Granada. Los sacerdotes y la nobleza de los muiscas fueron eliminados. Sólo quedaron las Capitanías. Mucha información sobre la cultura muisca fue recopilada por la administración española y por autores como Pedro de Aguado y Lucas Fernández de Piedrahita. Los españoles crearon áreas indígenas para retener a los sobrevivientes, quienes estaban obligados a trabajar la tierra para ellos bajo el sistema cuasi genocida de encomienda. La época colonial contribuyó a la importancia de Bogotá, y los habitantes de la zona jugarían un papel importante en las luchas por la independencia y la consolidación republicana. Las guerras de independencia de tres naciones (Colombia con Panamá, Venezuela y Ecuador) fueron lideradas por descendientes de aborígenes; Las elites afiliadas a los españoles fueron deportadas por la fuerza después de la independencia.

Colombia Independiente

Siglo XX

Después de la independencia en 1810, el nuevo estado disolvió muchas de las reservas indígenas. El de Tocancipá fue disuelto en 1940. El de Sesquilé quedó reducido al 10% de su tamaño original. Tenjo se redujo al 54% de su tamaño original después de 1934. La Reserva de Cota se restableció en un terreno comprado por la comunidad en 1916 y luego reconocido por la constitución de 1991; el reconocimiento fue retirado en 1998 por el estado y restablecido en 2006.

En 1948 el estado prohibió la producción de chicha, una bebida alcohólica a base de maíz. Este fue un duro golpe para la cultura y la economía de los muiscas. La prohibición se mantuvo hasta 1991. Desde entonces, la "Fiesta de la chicha, el maíz, la vida y la alegría" Se celebra cada año en el Barrio La Perseverancia, un barrio de Bogotá donde se produce la mayor parte de la chicha.

Siglo XXI

Redescubrimiento del patrimonio indígena muisca

Redescubrimiento del patrimonio indígena muisca El redescubrimiento de la tradición indígena

El redescubrimiento de la tradición indígenaDesde 1989 se ha llevado a cabo un proceso de reconstrucción de los cabildos indígenas por parte de los miembros sobrevivientes de la Cultura Muisca. Los ayuntamientos muiscas que actualmente funcionan son Suba, Bosa, Cota, Chía y Sesquilé. Los consejos celebraron una Asamblea en Bosa del 20 al 22 de septiembre de 2002, denominada Primer Congreso General del Pueblo Muisca. En ese congreso fundaron el Cabildo Mayor del Pueblo Muisca, afiliado a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Propusieron la recuperación lingüística y cultural, la defensa de los territorios hoy ocupados por otros y propusieron planes urbanísticos y turísticos. Apoyan a las comunidades de Ubaté, Tocancipá, Soacha, Ráquira y Tenjo en sus esfuerzos por recuperar sus derechos organizativos y humanos.

El pueblo muisca de Suba se opuso al secado del humedal Tibabuyes y quiso recuperar el humedal Juan Amarillo. Defendieron las reservas naturales como La Conejera, parte de los Cerros de Suba que es considerada por el Consejo del Refugio como tierra comunal. La Revista Suati (La Canción del Sol) es una publicación de poesía, literatura y ensayos sobre la cultura muisca.

La comunidad de Bosa logró importantes logros en su proyecto de medicina natural en asociación con el Hospital Pablo VI y la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá. La comunidad de Cota ha reintroducido el cultivo de quinua y regularmente intercambia sus productos en el mercado.

A finales de 2006 hubo un informe sobre la población muisca:

- Tres consejos de Muisca: Cota, Chía y Sesquilé, con una población de 2.318 personas

- in the Capital District 5,186 people are registered as belonging to the Muisca ethnic group

- en las localidades de Suba y Bosa, 1.573 personas están registradas

- el informe no incluye el número de personas del grupo étnico muisca en todo el territorio de la antigua Confederación Muisca o fuera de ese territorio. No incluye a personas criollas muisca, es decir, las de ascendencia mixta muisca.

Investigación muisca

Los estudios sobre la cultura muisca son abundantes y tienen una larga tradición. Las primeras fuentes provienen de las Crónicas de las Indias Occidentales, cuya obra se prolongó durante tres siglos durante la existencia del Nuevo Reino colonial de Granada.

Después de las guerras de independencia de 1810, hubo un gran interés en el estudio de la cultura muisca. Los indígenas colombianos establecieron la capital de su república en Bogotá, la antigua ciudad virreinal, que fue capital de la confederación de los zipa, y era conocida como Bacatá. Las investigaciones demuestran que este sitio fue la cuna de una sociedad avanzada cuyo proceso de consolidación se vio truncado por la conquista española.

Esta búsqueda de una identidad resultó en darle énfasis a la cultura muisca y pasar por alto a otras naciones nativas, que eran vistas como gente salvaje. Los investigadores concluyeron erróneamente que la cultura muisca habitaba una tierra previamente vacía y que todos los hallazgos arqueológicos podían atribuirse únicamente a los muisca. En 1849 el presidente Tomás Cipriano de Mosquera invitó al cartógrafo italiano Agustín Codazzi, quien encabezó la Comisión de Geografía con Manuel Ancízar y realizó estudios descriptivos del territorio nacional y un inventario de los sitios arqueológicos. El resultado de la expedición fue publicado en Bogotá en 1889 como Peregrinación Alfa. Argüello García señaló que el objetivo de esa expedición en el contexto de la nueva nación era subrayar las sociedades prehispánicas y en ese sentido tuvieron como modelo principal la cultura muisca. Una tendencia similar se puede encontrar en las obras de Ezequiel Uricoechea. Una objeción a ese punto de vista vino de Vicente Restrepo: su obra Los chibchas antes de la conquista española los mostraba como bárbaros.

Miguel Triana, en su obra La Civilización Chibcha sugirió que los símbolos del arte rupestre eran escritura. Wenceslao Cabrera Ortíz fue quien concluyó que los muiscas eran migrantes al altiplano; en 1969 publicó sobre este tema e informó sobre las excavaciones en el sitio arqueológico de El Abra. Aquellas publicaciones abrieron una nueva era en los estudios de las culturas prehispánicas en Colombia.

El trabajo arqueológico reciente también se ha concentrado en la creación y composición de la orfebrería muisca, y estos datos están disponibles para una investigación más amplia.

Nombrado en honor a los muiscas y su cultura

Varias especies de flora y fauna (fósiles) que se encuentran en Colombia en el área de los muisca llevan el nombre del pueblo. Dos volcanes en Io, la luna de Júpiter, llevan el nombre de la religión y la mitología muisca.