Lengua purépecha

El purépecha (también pʼurhépecha [pʰuˈɽepet͡ʃa], purépecha: phorhé o phorhépecha), a menudo llamado tarasco (español: tarasco), un término acuñado por los colonizadores españoles que puede considerarse peyorativo, es una lengua aislada o una pequeña familia lingüística hablada por unos 140.000 purépechas en las tierras altas de Michoacán, México.

El purépecha fue la lengua principal del Estado tarasco precolombino y se difundió en la región durante su apogeo a fines del período posclásico. El pequeño pueblo de Purépero recibió su nombre de los indígenas que vivían allí.

Aunque se habla dentro de los límites de Mesoamérica, el purépecha no comparte muchos de los rasgos que definen el área lingüística mesoamericana, lo que sugiere que la lengua es un remanente de un sustrato indígena que existía hace varios miles de años antes de la migración de hablantes que contribuyeron a la formación del sprachbund, o alternativamente es una llegada relativamente nueva al área.

Clasificación

El purépecha ha sido clasificado durante mucho tiempo como una lengua aislada, sin relación con ninguna otra lengua conocida. Ese criterio se repite en la clasificación autorizada de Lyle Campbell. Joseph Greenberg lo asignó a la familia de lenguas chibchas, pero al igual que el resto de su clasificación estadounidense, esa propuesta es rechazada por los especialistas.

Existen varios dialectos, que SIL International divide en dos idiomas, pero Campbell (1997) considera el purépecha como un solo idioma. El gobierno de México reconoce 3 variantes dialectales: lacustre (hablada en zonas cercanas al lago de Pátzcuaro), sierrana o meseta (hablada en las tierras altas del noroeste de Michoacán) y cañada (hablada en la región de Cañada de los Once Pueblos).

Demografía

La lengua se habla principalmente en comunidades rurales de las tierras altas de Michoacán. El antiguo centro del estado tarasco se encontraba alrededor del lago de Pátzcuaro y sigue siendo un centro importante de la comunidad purépecha.

Ethnologue cuenta el purépecha como dos lenguas: una lengua central, hablada por aproximadamente 40.000 personas (2005) alrededor de Pátzcuaro, y una lengua de las tierras altas occidentales, hablada por 135.000 hablantes (2005) alrededor de Zamora, Los Reyes de Salgado, Paracho de Verduzco y Pamatácuaro, todas ellas en las inmediaciones del volcán Parícutin. La migración reciente ha formado comunidades de hablantes en las ciudades de Guadalajara, Tijuana y Ciudad de México y en los Estados Unidos. La población total de hablantes está aumentando (de 58.000 en 1960 a 96.000 en 1990 y 120.000 en 2000), pero el porcentaje de hablantes en relación con los no hablantes está disminuyendo, y el grado de bilingüismo está aumentando, lo que lo convierte en una lengua en peligro de extinción. Menos del 10% de los hablantes son ahora monolingües.

Historia

Se sabe que los purépechas migraron desde otros lugares a su ubicación actual, ya que su tradición incluye historias de haber viajado desde el océano Pacífico hasta sus ubicaciones actuales. Los relatos etnohistóricos los mencionan como un pueblo que habitaba en la misma región de Michoacán en la que viven ahora desde el siglo XIII. Según la Relación de Michoacán, las comunidades alrededor del lago de Pátzcuaro fueron reunidas en el fuerte Estado purépecha por el líder del grupo uacúsecha de hablantes de purépecha, Tariácuri. Alrededor de 1300, emprendió las primeras conquistas de otros e instaló a sus sobrinos Hiripan y Tangáxoan como señores de Ihuatzio y Tzintzuntzan respectivamente, mientras que él mismo gobernaba desde la ciudad de Pátzcuaro. Al momento de la muerte de Taríacuri, alrededor de 1350, su linaje controlaba todos los centros principales alrededor del lago de Pátzcuaro.

Su sobrino Hiripan continuó la expansión hacia la zona que rodea el lago de Cuitzeo. En 1460, el estado purépecha alcanzó la costa del Pacífico en Zacatula, avanzó hacia el valle de Toluca y también, por el borde norte, llegó al actual estado de Guanajuato. En el siglo XV, el estado purépecha estaba en guerra con los aztecas. Muchos pueblos nahuas que habían vivido codo a codo con los hablantes de purépecha fueron reubicados fuera de las fronteras tarascas, y los hablantes de otomí que huyeron de la expansión azteca se reasentaron en la frontera entre los dos estados. Eso creó un área bastante homogénea de hablantes de purépecha, sin otras lenguas habladas en el área central alrededor del lago de Pátzcuaro.

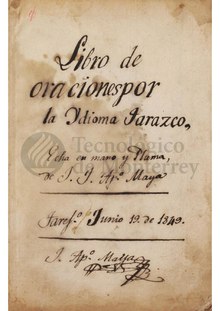

Durante la conquista española del Imperio Azteca, el Estado Purépecha fue incorporado en un principio de manera pacífica al reino de la Nueva España, pero con la muerte de Cazonci Tangaxuán II por Nuño de Guzmán, la relación se convirtió en una de dominio español por la fuerza. Las excepciones fueron las comunidades hospitalarias de Vasco de Quiroga, como Santa Fé de la Laguna, donde los purépechas podían vivir con cierto grado de protección frente a la dominación española. A través de los frailes españoles, los purépechas aprendieron a escribir en alfabeto latino, y el purépecha se convirtió en una lengua literaria en el período colonial temprano. Existe un conjunto de fuentes escritas en purépecha de la época, incluidos varios diccionarios, confesionarios y títulos de propiedad. Entre las obras coloniales más importantes se encuentran la gramática (1558) y el diccionario (1559) de Fray Maturino Gilberti, y la gramática y el diccionario (1574) de Juan Baptista de Lagunas

A partir de 1700, el estatus del purépecha cambió y, a lo largo del siglo XX, el gobierno mexicano aplicó una política de hispanización. Se alentó activamente a los hablantes de lenguas indígenas a abandonar sus lenguas en favor del español. Sin embargo, en consonancia con los cambios internacionales a favor del reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y la promoción del multiculturalismo en los estados coloniales, el Congreso de la Unión de México aprobó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas en 2003, otorgando al purépecha y a las demás lenguas indígenas de México el estatus oficial de "lenguas nacionales".

Ortografia

El alfabeto oficial es el PʼURHEPECHA JIMBO KARARAKUECHA (Alfabeto Purépecha):

- a b ch' d e g i ï j k' m nh o p' rh s t s t.

Las letras b, d, g aparecen en la ortografía sólo después de m, n: mb, nd, ng, lo que refleja la pronunciación de p, t, k después de consonantes nasales.

Phonology

En todos los dialectos del purépecha, el acento tónico es fonémico. Al igual que en la ortografía española, la sílaba tónica se indica con el acento agudo. Se forman pares mínimos:

- karáni "escribir" kárani "Fly"

- p'amáni "Envuélvelo" p'ámani 'tocar un líquido '

Por lo general, se acentúa la segunda sílaba de la palabra, pero en ocasiones, es la primera.

A continuación se presenta el inventario fonémico del dialecto tarécuato, que se diferencia de otros dialectos por tener un fonema nasal velar. La tabla de fonemas utiliza el Alfabeto Fonético Internacional (AFI) y también da los equivalentes alfabéticos, encerrados entre corchetes angulares, si no es obvio.

Vowels

| Frente | Central | Atrás | |

|---|---|---|---|

| Cerca | i | ɨ . | u |

| Mid | e | o | |

| Abierto | Alternativa . |

Las dos vocales intermedias /e, o/ son poco comunes, especialmente esta última.

La vocal central alta casi siempre aparece después de /s/ o /ts/ y entonces es casi un alófono de /i/.

La vocal final de una palabra suele ser sorda (susurrada) o suprimida, excepto antes de una pausa.

Los grupos vocálicos son muy raros, excepto en el caso de las secuencias que se generan añadiendo sufijos gramaticales como el plural -echa o -icha, la cópula -i o el genitivo -iri. Los grupos vocálicos no suelen ser los dos primeros sonidos de una palabra.

Consonants

El purépecha es una de las pocas lenguas de Mesoamérica que no tiene oclusiva glotal fonémica (una distinción compartida con la lengua huave y algunas lenguas nahuas). Carece de laterales (sonidos 'l'). Sin embargo, en el habla de muchos jóvenes bilingües español-purépecha, la rótica retrofleja ha sido reemplazada por [l] bajo la influencia del español.

Existen series distintas de consonantes aspiradas y no aspiradas y de consonantes africadas; en la ortografía, la aspiración se indica con un apóstrofo. Hay dos róticas (sonidos 'r', uno de ellos retroflejo).

| Bilabial | Alveolar | Postalveolar o palanca | Velar | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| llanura | labialised | |||||

| Nasal | m | n | . . | |||

| Plosivo | llanura | p | t | k | kw . | |

| aspirado | ph . | T . | kh . | Kwh . | ||

| Affricate | llanura | ts | t . | |||

| aspirado | Tsh . | # . | ||||

| Fricative | s | . . | x . | |||

| Rhotic | r | ɽ . | ||||

| aprox. | j . | w . | ||||

La ortografía oficial no tiene representaciones distintas para los cuatro fonemas /kʷ/, /kʷʰ/, /w/, /j/. Utiliza la letra ⟨i⟩ tanto para /i, j/ como la letra ⟨u⟩ tanto para /u, w/, pero ambas semivocales son bastante raras. Cuando ⟨k⟩ o ⟨k'⟩ va seguida de ⟨u⟩ y otra letra vocálica, la secuencia prácticamente siempre representa los fonemas labiovelares.

En el intervocal, las consonantes aspiradas se convierten en preaspiradas. Después de las nasales, las consonantes aspiradas pierden su aspiración y las consonantes no aspiradas se vuelven sonoras.

Grammar

Tipología

El purépecha es una lengua aglutinante, pero el cambio de sonido ha llevado a un cierto grado de fusión. A veces se considera una lengua polisintética debido a su morfología compleja y a la frecuencia de palabras largas. A diferencia de la mayoría de las demás lenguas que se consideran polisintéticas, no tiene composición ni incorporación de sustantivos. La lengua es exclusivamente sufijista y tiene una gran cantidad de sufijos (hasta 160) y clíticos. El verbo distingue 13 aspectos y 6 modos. La lengua tiene una doble marca en la tipología de Johanna Nichols, ya que marca las relaciones gramaticales tanto en las frases dependientes como en las cabezas de las frases.

El idioma tiene casos gramaticales y posposiciones. El sistema de casos distingue entre nominativo, acusativo, genitivo, comitativo, instrumental y locativo, pero también hay muchos afijos derivativos nominales. El orden de las palabras es flexible y el orden básico de las palabras se ha descrito como SVO o SOV. Sin embargo, la mayoría de los autores señalan que con frecuencia se utilizan otros órdenes de palabras con fines pragmáticos, como el enfoque o el seguimiento de temas.

Nouns

Los sustantivos se declinan mediante la fórmula básica sustantivo + número + caso.

El lenguaje distingue entre números plurales y no especificados, sin una forma singular específica.

Plurales formados por el sufijo -echa/-icha o -cha.

- kúmi-wátsï 'fox' – kúmi-wátsïcha "foxes"

- ! Ciudad... ! 'Ciudades'

Warhíicha

mujeres...PL

tepharicha

gordo...PL

Maru

algunos

"Unas mujeres gordas" '

El caso nominativo no está marcado. El caso acusativo (también llamado caso objetivo) se utiliza para marcar objetos directos y, a veces, indirectos y se marca con el sufijo -ni:

Pedrú

Pedrú

Pedro

pyásti

pyá-s-ti

comprar-PFV-3P

tsúntsu#

tsúntsu-#

pot-ACC

'Pedro compró la olla '

El caso genitivo se marca con -ri -eri:

imá

imá

que

wárhiti.

wárhiti -.

mujer...GEN

wíchu

wíchu

perro

El perro de esa mujer '

El caso locativo se marca con -rhu, -o

kúntaati

ku-nta-a-ti

Nos vemos...ITER-FUT-3IND

Maríao

María...o

María...LOC

' Lo encontrará en casa de María. ' Abreviatura(s) de brillo desconocido (ayuda);

El caso instrumental se marca con la partícula jimpó o el sufijo -mpu

jiríkurhniniksï

jiríkurhi-ni=ksï

escondite...INF-3PL

tsakápu

tsakápu

rock

k'éri

k'éri

grande

má

má

uno

jimpó

jimpó

INS

Se escondieron detrás de algunas grandes rocas '

ampémpo.

ampé-mpu=ri

¿Qué?INS

ánchikuarhiwa

anchikuarhi-wa-

trabajo-FUT-3SG

' ¿Con qué trabajará? '

El caso comitativo se marca con la partícula jinkóni o el sufijo -nkuni

apóntini

apónti-ni

dormir...INF

warhíti

wárhiti

mujer

má

má

uno

jinkóni

jinkóni

COM

'para dormir con una mujer '

xi

xi

I

Niwákani

Ni-wa-ka-=ni

Vamos...FUT- 1a y 2a.1P

imánkuni

imá-nkuni

DEM-COM

Iré con él.

El enfoque pragmático del discurso sobre un sustantivo o sintagma nominal se indica mediante el clítico -sï.

AmpéSï

ampé-Sï

¿Qué?FOC

arhá

arh-Ё-á

comer...PFV-INTERR

Pedrú?

Pedrú

Pedro

' ¿Qué comió Pedro? '

kurúchaSï

Kurúcha...Sï

peces...FOC

atí.

a-∅-tí

comer...PFV-3P

comió peces ' (es decir, 'pescado es lo que comió')

Verbos

Los verbos se declinan según aspectos y modos, así como según persona y número del sujeto y del objeto. También hay una serie de sufijos que expresan forma, posición o partes del cuerpo que afectan o son afectadas por la acción verbal.

La transitividad se manipula mediante sufijos que forman verbos transitivos con significado aplicativo o causal o intransitivos con significado pasivo o incoativo.

Media

La programación en lengua purépecha se transmite por la emisora de radio XEPUR-AM, ubicada en Cherán, Michoacán. Es un proyecto de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Topónimos

- Acuitzio – "Plaza de las serpientes"

- Cuerámaro – "Coat of the swamps"

- Cóporo – "Más allá del gran camino"

- Cupareo – "Crossroads"

- Tzintzuntzan – "Lugar de colibríes"

- Zurumuato – "Place en la colina de paja"

Referencias

- ^ Lenguas indígenas y hablantes de 3 años y más, 2020 INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020.

- ^ "Historia de México - El Estado de Michoacán". www.houstonculture.org. Retrieved 2022-07-02.

- ^ a b Campbell 1997.

- ^ Greenberg 1987.

- ^ Friedrich 1971a.

- ^ "El portal único del gobierno. failover.www.gob.mx. Retrieved 2024-10-06.

- ^ a b Villavicencio Zarza 2006, pág. 53.

- ^ a b Pollard 1993.

- ^ Gilberti, Fray Maturino. 1987. Arte de la lengua de Michuacan [facsímile] 1558] Benedict Warren (ed.) Morelia, Michoacán: Fimax.

- ^ Gilberti, Fray Maturino. 1991. Vocabulario en lengua de Mechuacan Benedict Warren (ed.) Morelia, Michoacán: Fimax.

- ^ Lagunas, Juan Baptista de. 1984. Arte y Dictionario Con Otras Obras en Lengua Michuacana. Benedict Warren (ed.) Morelia, Michoacán: Fimax.

- ^ Pahuamba et al 1997.

- ^ "Clack CrackerTracker: alerta de seguridad". Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2010. Retrieved 2010-11-20.

- ^ De Wolf 1989.

- ^ Chamoreau 2003b, pág. 25.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 61.

- ^ a b Capistrán 2002.

- ^ Friedrich 1984.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 71.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, págs. 74 a 75.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 306.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 331.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 339.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 376.

- ^ Villavicencio Zarza 2006, pág. 381.

- ^ Friedrich 1969.

- ^ Friedrich 1970.

- ^ Friedrich 1971b.

Bibliografía

- Campbell, Lyle (1997). American Indian Idiomas: Las Lingüísticas Históricas de América Nativa. Oxford Studies in Anthropological Linguistics, no. 4. William Bright (series general ed.) (en papelback de la APE). Nueva York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-509427-5 OCLC 32923907.

- Capistrán, Alejandra (2002). "Variaciones de orden de constituyentes en p'orhépecha". En Levy, Paulette (ed.). Del cora al maya yucateco: estudios lingüísticos sobre algunas lenguas indígenas mexicanas (en español). México: UNAM.

- Chamoreau, Claudine (2003b). "Purépecha de Jarácuaro, Michoacán". Archivo de Lenguas Indígenas de México (en español). 25. Ciudad de México: El Colegio de México.

- Chamoreau, Claudine (2003). Parlons Purépecha (en francés). París: L'Harmattan. ISBN 978-2-7475-4357-6.

- Chamoreau, Claudine (2009). Hablemos Purépecha (en español). Morelia, México: Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. ISBN 978-607-424-042-9.

- De Wolf, Paul (1989). Estudios Lingüísticos sobre la lengua P'orhé (en español). Ciudad de México: Colegio de Michoacán.

- De Wolf, Paul (1991). Curso básico del tarasco hablado (en español). Zamora: Colegio de Michoacán. ISBN 978-968-7230-61-0.

- Foster, Mary LeCron (1969). El idioma Tarascan (tesis PhD). Berkeley: Universidad de California.

- Foster, Mary LeCron (1971). "Tarascan". En Jesse Sawyer (ed.). Estudios en lenguas indígenas americanas. Berkeley: Universidad de California Press.

- Friedrich, Paul (1984). "Tarascan: De Significado a Sonido.". En Munro Edmonson (ed.). Suplemento del Manual de Indios de América Latina. Vol. 2. Austin: University of Texas Press.

- Friedrich, Paul (1969). "En el sentido de los sufijos Tarascanos del Espacio". International Journal of American Linguistics. Memoir 23. Indian University Press.

- Friedrich, Paul (1970). "Forma en Grammar". Idioma. 46 (2, Parte 1): 379–407. doi:10.2307/412285. JSTOR 412285.

- Friedrich, Paul (1971a). "Dialectal Variation in Tarascan Phonology". International Journal of American Linguistics. 37 (3): 164-187. doi:10.1086/465157. JSTOR 1264603. S2CID 144551580.

- Friedrich, Paul (1971b). Los sufijos Tarascan de espacio local: significado y morfotácticos. Bloomington: Universidad de Indiana. ISBN 978-0-87750-159-6.

- Friedrich, Paul (1975). Una fonología de Tarascan. Chicago: Universidad de Chicago, Departamento de Antropología. ISBN 978-0-916256-03-6.

- Friedrich, Paul (1971c). "Características distintivas y grupos funcionales en la Phonología Tarascana". Idioma. 47 (4): 849–865. doi:10.2307/412160. JSTOR 412160.

- Greenberg, Joseph (1987). Idioma en las Américas. Stanford University Press.

- Hernández Dimas, Ma. Guadalupe; et al. (1999). Curso de lengua p'urhépecha (en español). México: UNAM.

- Monzón, Cristina (1997). Introducción a la lengua y cultura tarascas (en español). Valencia, España: Universidad de Valencia. ISBN 978-84-370-3307-5.

- Pahuamba, Juan Velázquez; et al. (1997). Vocabulario práctico bilingüe p'urhépecha-español. Dirección General de Culturas Populares, PACMyC.

- Pollard, Helen Perlstein (1993). Legado de Taríacuri: El Estado prehispánico Tarascan. La civilización de la serie india americana. Vol. 209. Norman: Universidad de Oklahoma Press. ISBN 978-0-8061-2497-1 OCLC 26801144.

- Villavicencio Zarza, Frida (2006). P'orhépecha kaso sïrátahenkwa: Desarrollo del sistema de casos del purépecha (en español). México, DF: Colegio de México, Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social. ISBN 978-968-496-592-8.

Enlaces externos

- Purépecha Swadesh lista de palabras básicas de vocabulario (del apéndice Swadesh-list de Wiktionary)

- Grabaciones de campo de Purépecha realizadas por el lingüista William Shipley, archivado en el Berkeley Language Center

- La página WEB P'urhépecha Desde Michoacán, México. (En español)