La esclavitud en la antigua Roma

La esclavitud en la antigua Roma desempeñó un papel importante en la sociedad y la economía. Los esclavos no cualificados o poco cualificados trabajaban en los campos, las minas y los molinos con pocas oportunidades de progreso y pocas posibilidades de libertad. Los esclavos cualificados y educados (entre ellos, artesanos, cocineros, personal doméstico y asistentes personales, artistas, gerentes de empresas, contables y banqueros, educadores de todos los niveles, secretarios y bibliotecarios, funcionarios públicos y médicos) ocupaban un nivel más privilegiado de servidumbre y podían esperar obtener la libertad a través de uno de varios caminos bien definidos con protecciones bajo la ley. La posibilidad de manumisión y posterior ciudadanía era una característica distintiva del sistema de esclavitud de Roma, lo que dio lugar a un número significativo e influyente de libertos en la sociedad romana.

En todos los niveles de empleo, los trabajadores libres, los antiguos esclavos y los esclavos hacían en su mayoría los mismos tipos de trabajos. Los romanos de élite cuya riqueza provenía de la propiedad no veían mucha diferencia entre la esclavitud y la dependencia de ganar un salario a partir del trabajo. Los esclavos eran considerados propiedad bajo la ley romana y no tenían derechos de personalidad jurídica. A diferencia de los ciudadanos romanos, por ley podían ser sometidos a castigos corporales, explotación sexual, tortura y ejecución sumaria. Las formas más brutales de castigo estaban reservadas para los esclavos. La idoneidad de su dieta, alojamiento, ropa y atención médica dependía de la utilidad percibida por sus dueños, cuyos impulsos podían ser crueles o humanitarios en determinadas circunstancias.

Algunas personas nacieron esclavas como hijos de una madre esclava. Otras se convirtieron en esclavas. Los prisioneros de guerra eran considerados legalmente esclavos, y la expansión militar romana durante la era republicana fue una fuente importante de esclavos. Desde el siglo II a. C. hasta la Antigüedad tardía, el secuestro y la piratería pusieron a las personas nacidas libres en todo el Mediterráneo en riesgo de esclavitud ilegal, a la que eran especialmente vulnerables los hijos de familias pobres. Aunque se aprobó una ley para prohibir la esclavitud por deudas bastante temprano en la historia de Roma, algunas personas se vendieron como esclavos contractuales para escapar de la pobreza. El comercio de esclavos, ligeramente gravado y regulado, floreció en todos los confines del Imperio Romano y a través de las fronteras.

En la antigüedad, la esclavitud se consideraba una consecuencia política de la dominación de un grupo sobre otro, y personas de cualquier raza, etnia o lugar de origen podían convertirse en esclavos, incluidos los romanos nacidos libres. La esclavitud se practicaba en todas las comunidades del Imperio romano, incluso entre judíos y cristianos. Incluso los hogares modestos podían esperar tener dos o tres esclavos.

Un período de rebeliones de esclavos terminó con la derrota de Espartaco en el año 71 a. C.; los levantamientos de esclavos se volvieron poco frecuentes en la era imperial, cuando la huida individual era una forma de resistencia más persistente. La caza de esclavos fugitivos era la forma más concertada de vigilancia en el Imperio romano.

El discurso moral sobre la esclavitud se centraba en el trato que recibían los esclavos, y las opiniones abolicionistas eran casi inexistentes. Las inscripciones que hacían los esclavos y los libertos, así como el arte y la decoración de sus casas, ofrecen una idea de cómo se veían a sí mismos. Algunos escritores y filósofos de la época romana eran antiguos esclavos o hijos de esclavos liberados. Algunos estudiosos han intentado imaginar con más profundidad las experiencias vividas por los esclavos en el mundo romano mediante comparaciones con el comercio de esclavos en el Atlántico, pero no surge ningún retrato del esclavo romano "típico" a partir de la amplia gama de trabajos que realizaban los esclavos y los libertos y las complejas distinciones entre sus estatus sociales y legales.

Origen

- Terminología y fechas utilizadas en este artículo

- Regal 753–509 BC (semilegendary)

- Republicano 509–27 BC

- Early Republic 509–280s/260s BC

- Middle Republic 280s–146 BC

Clásico, Siglo II BC- Siglo II DC

- República tardía 146–44 BC

Imperial 27 BC-AD 313

- Principio 27 BC-AD 284

- Augustan era 27 BC-AD 14

- Pax Romana siglo I a II d

- Crisis del siglo III

Christianization inicio AD 313

Antigüedad tardía AD 313 – mediados del siglo VII

- Reign of Constantine I AD 306–337

- Imperio bizantino temprano 330-636

- Reign of Theodosius 379–395

- Reign of Justinian 527–565

Desde el primer período histórico de Roma, los esclavos domésticos formaban parte de una familia, el conjunto de personas dependientes de un hogar, una palabra que se refería especialmente, o a veces limitada a, a los esclavos en conjunto. Plinio (siglo I d. C.) sentía nostalgia por una época en la que los "antiguos" vivían más íntimamente en un hogar sin necesidad de "legiones de esclavos", pero aún así imaginaba que esta vida doméstica más sencilla se sustentaba en la posesión de un esclavo.

Todos los que pertenecían a la familia estaban sujetos al paterfamilias, el "padre" o cabeza de familia y, más precisamente, el propietario de la finca. Según Séneca, los primeros romanos acuñaron el término paterfamilias como eufemismo para la relación de un amo con sus esclavos. La palabra para "amo" era dominus, ya que era quien controlaba el dominio de la domus (casa); dominium era la palabra para su control sobre los esclavos. El paterfamilias tenía el poder de vida y muerte (vitae necisque potestas) sobre los dependientes de su casa, incluidos sus hijos e hijas, así como los esclavos. El historiador griego Dionisio de Halicarnaso (siglo I d.C.) afirma que este derecho se remonta a la época legendaria de Rómulo.

A diferencia de las ciudades-estado griegas, Roma tenía una población étnicamente diversa e incorporaba a antiguos esclavos como ciudadanos. Dionisio encontró notable que cuando los romanos manumitieron a sus esclavos, también les dieron la ciudadanía romana. Los mitos de la fundación de Roma intentaron explicar tanto esta heterogeneidad como el papel de los libertos en la sociedad romana. La legendaria fundación de Rómulo comenzó con el establecimiento de un lugar de refugio que, según el historiador de la era augusta Livio, atrajo "principalmente a antiguos esclavos, vagabundos y fugitivos que buscaban un nuevo comienzo" como ciudadanos de la nueva ciudad, que Livio considera una fuente de la fortaleza de Roma. Se decía que Servio Tulio, el semilegendario sexto rey de Roma, era hijo de una esclava, y el papel cultural de la esclavitud está arraigado en algunos festivales religiosos y templos que los romanos asociaban con su reinado.

Por tanto, ya en las primeras instituciones de Roma se pueden discernir algunos cambios legales y religiosos relacionados con la esclavitud. Las Doce Tablas, el código legal romano más antiguo, que data tradicionalmente del 451/450 a. C., no contienen una ley que defina la esclavitud, cuya existencia se da por sentada. Pero sí hay menciones a la manumisión y al estatus de los libertos, a los que se hace referencia como cives Romani liberti, "libertos que son ciudadanos romanos", lo que indica que ya en el siglo V a. C. los antiguos esclavos eran un grupo demográfico significativo al que la ley debía atender, con un camino legal hacia la libertad y la oportunidad de participar en el sistema legal y político.

El jurista romano Gayo describió la esclavitud como "el estado reconocido por el ius gentium en el que alguien está sujeto al dominio de otra persona en contra de la naturaleza" (Institutiones 1.3.2, 161 d. C.). Ulpiano (siglo II d. C.) también consideraba la esclavitud como un aspecto del ius gentium, el derecho internacional consuetudinario común a todos los pueblos (gentes). En la división tripartita del derecho de Ulpiano, el "derecho de las naciones" no se consideraba ni derecho natural, que se creía que existía en la naturaleza y gobernaba a los animales tanto como a los humanos, ni derecho civil, el código legal particular de un pueblo o nación. Todos los seres humanos nacen libres (liberi) bajo el derecho natural, pero dado que la esclavitud se consideraba una práctica universal, las naciones individuales desarrollarían sus propias leyes civiles relativas a los esclavos. En la guerra antigua, el vencedor tenía derecho, en virtud del ius gentium, a esclavizar a la población derrotada; sin embargo, si se había llegado a un acuerdo mediante negociaciones diplomáticas o rendición formal, la gente debía ser eximida por la costumbre de sufrir violencia y esclavitud. El ius gentium no era un código legal, y su aplicación dependía del "cumplimiento razonado de las normas de conducta internacional".

Aunque las primeras guerras de Roma fueron defensivas, una victoria romana igualmente resultaría en la esclavitud de los derrotados en esas circunstancias, como se registra al concluir la guerra con la ciudad etrusca de Veyes en el 396 a. C. Las guerras defensivas también agotaron la mano de obra para la agricultura, lo que aumentó la demanda de mano de obra, demanda que podía satisfacerse con la disponibilidad de prisioneros de guerra. Desde el siglo VI hasta el III a. C., Roma se convirtió gradualmente en una "sociedad esclavista", y las dos primeras guerras púnicas (265-201 a. C.) produjeron el aumento más dramático en el número de esclavos.

La esclavitud con posibilidad de manumisión se arraigó tanto en la sociedad romana que hacia el siglo II d. C., es probable que la mayoría de los ciudadanos libres de la ciudad de Roma hayan tenido esclavos "en algún momento de su ascendencia".

La esclavitud de los ciudadanos romanos

En la Roma primitiva, las Doce Tablas permitían la esclavitud por deudas bajo duras condiciones y sometían a los romanos libres a la esclavitud como resultado de la desgracia financiera. Una ley de finales del siglo IV a. C. puso fin a la esclavitud privada de los deudores morosos por parte de los acreedores, aunque un deudor podía ser obligado por una sentencia judicial a saldar su deuda. De lo contrario, el único medio de esclavizar a un ciudadano libre que los romanos de la era republicana reconocían como lícito era la derrota militar y la captura en virtud del ius gentium.

El líder cartaginés Aníbal esclavizó a un gran número de prisioneros de guerra romanos durante la Segunda Guerra Púnica. Tras la derrota romana en la Batalla del Lago Trasimeno (217 a. C.), el tratado incluyó condiciones para rescatar a los prisioneros de guerra. El senado romano se negó a hacerlo y su comandante terminó pagando el rescate él mismo. Después de la desastrosa Batalla de Cannas al año siguiente, Aníbal volvió a estipular una redención de los cautivos, pero el senado, tras un debate, volvió a votar no pagar, prefiriendo enviar un mensaje de que los soldados debían luchar hasta la victoria o morir. Aníbal vendió entonces a estos prisioneros de guerra a los griegos y permanecieron esclavos hasta la Segunda Guerra Macedónica, cuando Flaminino recuperó a 1.200 hombres que habían sobrevivido a unos veinte años de esclavitud después de Cannas. La guerra que aumentó de forma más dramática el número de esclavos incorporados a la sociedad romana al mismo tiempo había expuesto a una cantidad sin precedentes de ciudadanos romanos a la esclavitud.

En la última etapa de la República y durante el período imperial, miles de soldados, ciudadanos y sus esclavos en el Oriente romano fueron hechos prisioneros y esclavizados por los partos o, más tarde, por el Imperio sasánida. Los partos capturaron a 10.000 supervivientes tras la derrota de Marco Craso en la batalla de Carras en el año 53 a. C. y los hicieron marchar 2.400 kilómetros hasta Margiana, en Bactriana, donde se desconoce su destino. Aunque la idea de devolver los estandartes militares romanos perdidos en Carras motivaba a los militares durante décadas, “la liberación de los prisioneros romanos se preocupaba mucho menos oficialmente”. El poeta augusto Horacio, que escribió unos treinta años después de la batalla, los imaginó casados con mujeres “bárbaras” y sirviendo al ejército parto, demasiado deshonrados para ser devueltos a Roma.

Valeriano se convirtió en el primer emperador en ser hecho prisionero tras su derrota a manos de Sapor I en la batalla de Edesa en el año 260 d. C. Según fuentes cristianas hostiles, el anciano emperador fue tratado como un esclavo y sometido a una grotesca serie de humillaciones. Los relieves e inscripciones ubicados en el sitio sagrado zoroastriano de Naqsh-e Rostam, al suroeste de Irán, celebran las victorias de Sapor I y su sucesor sobre los romanos, con emperadores sometidos y legionarios pagando tributo. Las inscripciones de Sapor registran que las tropas romanas que había esclavizado provenían de todos los confines del imperio.

Un romano esclavizado en la guerra en tales circunstancias perdía sus derechos de ciudadanía en su país. Perdía su derecho a poseer propiedades, se disolvía su matrimonio y, si era cabeza de familia, su poder legal (potestas) sobre sus dependientes quedaba suspendido. Si era liberado de la esclavitud, su estatus de ciudadano podía ser restaurado junto con sus propiedades y su potestas. Sin embargo, su matrimonio no se renovaba automáticamente; debía concertarse otro acuerdo de consentimiento entre ambas partes. La pérdida de la ciudadanía era consecuencia de someterse a un estado soberano enemigo; las personas libres secuestradas por bandidos o piratas eran consideradas capturadas ilegalmente y, por lo tanto, podían ser rescatadas o su venta como esclavas podía ser nula, sin comprometer su estatus de ciudadanos. Este contraste entre las consecuencias para el estatus de la guerra (bellum) y del bandidaje (latrocinium) puede reflejarse en la distinción judía similar entre un “cautivo de un reino” y un “cautivo del bandidaje”, en lo que sería un raro ejemplo de la influencia del derecho romano en el lenguaje y la formulación de la ley rabínica.

El proceso legal desarrollado originalmente para reintegrar a los prisioneros de guerra era el postliminium, un retorno después de salir de la jurisdicción romana y luego cruzar de nuevo el propio “umbral” (limen). No todos los prisioneros de guerra eran elegibles para la reintegración; los términos de un tratado podían permitir a la otra parte retener a los prisioneros como servi hostium, “esclavos del enemigo”. Se podía pagar un rescate para redimir a un prisionero de manera individual o en grupo; un individuo rescatado por alguien fuera de su familia debía devolver el dinero antes de que se le pudieran restaurar todos sus derechos, y aunque era una persona libre, su estatus era ambiguo hasta que se levantaba el gravamen.

Durante el reinado del emperador Adriano se puso en marcha un procedimiento de investigación para determinar si los soldados que regresaban habían sido capturados o se habían rendido voluntariamente. Los traidores, desertores y aquellos que tuvieron la oportunidad de escapar pero no lo intentaron no tenían derecho a la restauración de su ciudadanía después del fin del imperio.

Dado que la ley postliminium también se aplicaba a la confiscación de bienes muebles por parte del enemigo, era el medio por el cual los esclavos de apoyo militar tomados por el enemigo eran devueltos a su posesión y restaurados a su anterior condición de esclavos bajo sus dueños romanos.

El esclavo en la ley romana y la sociedad

Básicamente, el esclavo en el derecho romano antiguo era aquel que carecía de libertas, la libertad definida como “la ausencia de servidumbre”. Cicerón (siglo I a. C.) afirmó que la libertad “no consiste en tener un amo justo (dominus), sino en no tener ninguno”. La palabra latina común para “esclavo” era servus, pero en el derecho romano, un esclavo como bien mueble era mancipium, una palabra gramaticalmente neutra que significa algo “tomado en mano”, manus, una metáfora de posesión y, por lo tanto, control y subordinación. Los esclavos agrícolas, ciertas tierras de cultivo dentro de la península itálica y los animales de granja eran todos res mancipi, una categoría de propiedad establecida en la economía rural de la Roma primitiva que requería un proceso legal formal (mancipatio) para transferir la propiedad. El derecho exclusivo a comerciar con res mancipi era un aspecto definitorio de la ciudadanía romana en la era republicana; los residentes no ciudadanos libres (peregrini) no podían comprar ni vender esta forma de propiedad sin una concesión especial de derechos comerciales.

El ciudadano romano que disfrutaba de la libertad en su máxima extensión era, por tanto, el propietario, el paterfamilias, que tenía derecho legal a controlar la propiedad. El paterfamilias ejercía su poder dentro de la domus, la "casa" de su familia extensa, como amo (dominus); el patriarcado estaba reconocido en el derecho romano como una forma de gobierno a nivel doméstico. El cabeza de familia tenía derecho a administrar a sus dependientes y a administrarles justicia ad hoc con una supervisión mínima por parte del Estado. En la Roma primitiva, el paterfamilias tenía derecho a vender, castigar o matar tanto a sus hijos (liberi, los “libres” de la casa) como a los esclavos de la familia. Este poder de vida y muerte, expresado como vitae necisque potestas, se ejercía sobre todos los miembros de la familia extendida, excepto su esposa: una mujer romana libre podía poseer bienes propios como domina, y los esclavos de una mujer casada podían actuar como sus agentes independientemente de su marido. A pesar de las simetrías estructurales, Cicerón expresa claramente la distinción entre el gobierno del padre sobre sus hijos y sobre sus esclavos: el amo puede esperar que sus hijos lo obedezcan de buena gana, pero tendrá que "coaccionar y doblegar a su esclavo".

Aunque los esclavos eran reconocidos como seres humanos (homines, singular homo), carecían de personalidad jurídica (del latín persona). Al carecer de personalidad jurídica, un esclavo no podía celebrar contratos legales en su propio nombre; de hecho, seguía siendo un menor perpetuo. Un esclavo no podía ser demandado ni ser demandante en un pleito. El testimonio de un esclavo no podía ser aceptado en un tribunal de justicia a menos que el esclavo fuera torturado, una práctica basada en la creencia de que los esclavos en posición de estar al tanto de los asuntos de sus amos debían ser demasiado virtuosamente leales para revelar evidencia perjudicial a menos que fueran coaccionados, aunque los romanos eran conscientes de que el testimonio obtenido bajo tortura no era confiable. A un esclavo no se le permitía testificar contra su amo a menos que la acusación fuera de traición (crimen maiestatis). Cuando un esclavo cometía un delito, el castigo exigido era probablemente mucho más severo que por el mismo delito cometido por una persona libre. En el mundo romano, según Marcel Mauss, el término "persona" se convirtió gradualmente en "sinónimo de la verdadera naturaleza del individuo", pero "servus non habet personam" (un esclavo no tiene persona). No tiene personalidad. No es dueño de su cuerpo; no tiene antepasados, ni nombre, ni apodo, ni bienes propios.

Debido a un creciente cuerpo de leyes, en el período imperial un amo podía enfrentar sanciones por matar a un esclavo sin una causa justa y podía ser obligado a venderlo por maltrato. Claudio decretó que si un esclavo era abandonado por su amo, se volvía libre. Nerón concedió a los esclavos el derecho a quejarse contra sus amos en un tribunal. Y bajo Antonino Pío, un amo que matara a un esclavo sin una causa justa podía ser juzgado por homicidio. Desde mediados hasta fines del siglo II d. C., los esclavos tenían más derecho a quejarse del trato cruel o injusto por parte de sus dueños. Pero como incluso en la Antigüedad tardía los esclavos todavía no podían presentar demandas, no podían testificar sin sufrir primero tortura y podían ser castigados con ser quemados vivos por testificar contra sus amos, no está claro cómo estos delitos podían ser llevados a los tribunales y procesados; hay escasa evidencia de que así fuera.

Bajo el reinado de Constantino II (emperador 337-340 d. C.), a los judíos se les prohibía poseer esclavos cristianos, convertir a sus esclavos al judaísmo o circuncidarlos. Las leyes de la Antigüedad tardía que desalentaban la sujeción de los cristianos a propietarios judíos sugieren que su objetivo era proteger la identidad cristiana, ya que las familias cristianas seguían teniendo esclavos que eran cristianos.

Matrimonio y familia

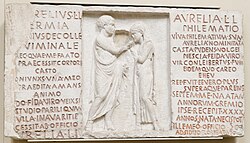

En el derecho romano, el esclavo no tenía parentesco, ni linaje paterno ni ancestral, ni parientes colaterales. La falta de personalidad jurídica significaba que los esclavos no podían contraer matrimonios reconocidos por el derecho romano, y un esclavo varón no era padre por ley porque no podía ejercer la potestad patriarcal. Sin embargo, los esclavos nacidos en la familia y los esclavos "ascendentes" que ocupaban posiciones privilegiadas podían formar una unión heterosexual con una pareja que se pretendía que fuera duradera o permanente, en la que se pudieran criar hijos. Esa unión, ya fuera concertada o aprobada y reconocida por el dueño del esclavo, se denominaba contubernium. Aunque técnicamente no era un matrimonio, tenía implicaciones legales que fueron abordadas por los juristas romanos en la jurisprudencia y expresaban la intención de casarse si ambos miembros de la pareja obtenían la manumisión. Un contubernium era normalmente una cohabitación entre dos esclavos dentro de la misma casa, y los contubernia se registraban junto con los nacimientos, las muertes y las manumisiones en las grandes casas relacionadas con el linaje. A veces, solo uno de los miembros de la pareja (contubernalis) obtenía el estatus de libre antes de la muerte del otro, como se conmemoraba en los epitafios. Estas uniones cuasi matrimoniales eran especialmente comunes entre los esclavos imperiales.

El amo tenía el derecho legal de separar o vender a los miembros de la familia, y a veces se ha asumido que lo hacía de manera arbitraria. Pero debido al valor que los romanos otorgaban a los esclavos criados en casa (vernae) para ampliar su familia, hay más evidencia de que la formación de unidades familiares, aunque no se reconocía como tal a los efectos de la ley y la herencia, se apoyaba en los hogares urbanos más grandes y en las propiedades rurales. Los juristas romanos que opinaban sobre las acciones que podían separar a las familias de esclavos generalmente estaban a favor de mantenerlas juntas, y las protecciones para ellas aparecen varias veces en el compendio de derecho romano conocido como Digesto. Un amo que dejaba su propiedad rural a un heredero a menudo incluía la fuerza de trabajo de los esclavos, a veces con disposiciones expresas de que las familias de esclavos (padre y madre, hijos y nietos) se mantuvieran juntas.

Entre las leyes que Augusto promulgó en relación con el matrimonio y la moral sexual se encontraba una que permitía el matrimonio legal entre una liberta y un hombre nacido libre de cualquier rango inferior al senatorial, y legitimaba a sus herederos. Un amo podía liberar a una esclava con el fin de casarse con ella, convirtiéndose a la vez en su patrón y en su marido. Las mujeres romanas, incluidas las libertas, podían poseer propiedades e iniciar el divorcio, lo que requería la intención de solo uno de los cónyuges. Pero cuando el matrimonio había sido una condición del acuerdo de manumisión de la liberta, carecía de estos derechos. Si quería divorciarse de su patrón y casarse con otra persona, tenía que obtener su consentimiento; proporcionar pruebas de que no estaba mentalmente capacitado para formar la intención; o demostrar que había roto su compromiso al planear casarse con otra persona o tomar una concubina.

Peculium

Como ellos mismos eran propiedad (res), por ley los esclavos romanos no podían poseer propiedades. Sin embargo, se les podía permitir tener y administrar propiedades, que podían usar como si fueran suyas, aunque en última instancia pertenecieran a su amo. Un fondo o propiedad reservada para el uso de un esclavo se llamaba peculium. Isidoro de Sevilla, mirando hacia atrás desde principios del siglo VII, ofreció esta definición: “peculium es en sentido propio algo que pertenece a menores o esclavos. Porque peculium es lo que un padre o amo permite que su hijo o esclavo administre como si fuera suyo”.

La práctica de permitirle a los esclavos un peculium probablemente se originó en las haciendas agrícolas, donde se reservaban pequeñas parcelas de tierra donde las familias de esclavos podían cultivar parte de su propia comida. La palabra peculium hace referencia a la incorporación de ganado (pecus). Cualquier excedente podía venderse en el mercado. Al igual que otras prácticas que fomentaban la autonomía de los esclavos para mejorar sus habilidades, esta forma temprana de peculium servía a una ética de autosuficiencia y podía motivar a los esclavos a ser más productivos de maneras que en última instancia beneficiaban al dueño de los esclavos, lo que con el tiempo conducía a oportunidades más sofisticadas de desarrollo empresarial y gestión de la riqueza para las personas esclavizadas.

Los esclavos de una familia o finca adinerada podían recibir un pequeño peculio monetario como asignación. La obligación del amo de proveer para la subsistencia del esclavo no se contaba como parte de este peculio discrecional. El aumento del peculio provenía de los propios ahorros del esclavo, incluidas las ganancias apartadas de lo que se le debía al amo como resultado de las ventas o transacciones comerciales realizadas por el esclavo, y cualquier cosa dada a un esclavo por un tercero por "servicios meritorios". Las propias ganancias del esclavo también podían ser la fuente original del peculio monetario en lugar de una subvención del amo, y en las inscripciones, los esclavos y los libertos a veces afirman que habían pagado por la dedicación "con su propio dinero". El peculium en forma de propiedad podía incluir otros esclavos puestos a disposición del poseedor del peculium; en este sentido, no es raro que las inscripciones registren que un esclavo "pertenecía" a otro esclavo. De otro modo, la propiedad no podía ser propiedad de los dependientes de una familia, definidos como alguien subordinado a la potestas del paterfamilias, incluidos no solo los esclavos, sino también los hijos adultos que permanecían menores de edad por ley hasta la muerte de su padre. Toda la riqueza pertenecía al cabeza de familia, excepto la que poseía independientemente su esposa, cuyos esclavos podían operar con su propia peculia a partir de ella.

La evasión legal del peculium permitía tanto a los hijos adultos como a los esclavos capaces administrar propiedades, obtener ganancias y negociar contratos. Los textos legales no reconocen una distinción fundamental entre esclavos e hijos que actuaban como agentes comerciales (institutores). Sin embargo, las restricciones legales para conceder préstamos a los hijos no emancipados, introducidas a mediados del siglo I d. C., los hicieron menos útiles que los esclavos en esta función.

Los esclavos con las habilidades y oportunidades para ganar dinero podían esperar ahorrar lo suficiente para comprar su libertad. Existía el riesgo de que la persona que aún estaba esclavizada se retractara y se quedara con las ganancias, pero una de las protecciones ampliadas para los esclavos en la era imperial era que se podía hacer cumplir un acuerdo de manumisión entre el esclavo y su amo. Si bien muy pocos esclavos controlaban grandes sumas de dinero, los esclavos que manejaban un peculium tenían muchas más posibilidades de obtener la libertad. Con esta perspicacia comercial, ciertos libertos llegaron a amasar fortunas considerables.

Manumission

Los esclavos eran liberados del control de su amo mediante el acto legal de manumissio ("manumisión"), que significa literalmente "liberación de la mano" (de manu missio). El acto equivalente para liberar a un niño menor del poder legal de su padre (potestas) era emancipatio, de donde deriva la palabra inglesa "emancipación". Tanto la manumisión como la emancipación implicaban la transferencia de una parte o la mayor parte de cualquier peculium (fondo o propiedad) que el esclavo o el menor hubiera manejado, menos el costo de autocompra del esclavo al comprar su libertad. Que los dos procedimientos son paralelos a la hora de deshacer el control del paterfamilias lo indica la ficción jurídica mediante la cual se producía la emancipatio: técnicamente, se trataba de una venta (mancipatio) del hijo menor tres veces a la vez, basándose en la arcaica disposición de las Doce Tablas según la cual un hijo vendido tres veces quedaba liberado de la potestas de su padre.

Los esclavos de la casa del emperador (la familia Caesaris) eran manumitidos rutinariamente a la edad de 30 a 35 años, una edad que no debe tomarse como estándar para otros esclavos. Dentro de la familia Caesaris, una mujer joven en sus años reproductivos parece haber tenido la mayor oportunidad de manumisión, lo que le permitía casarse y tener hijos legítimos y libres, aunque en general las mujeres podrían no haber esperado la manumisión hasta que hubieran pasado sus años reproductivos. Un esclavo que tenía un peculium lo suficientemente grande también podía comprar la libertad de un compañero esclavo, un contubernalis con el que había cohabitado o un socio en los negocios. Ni la edad ni la duración del servicio eran motivos automáticos para la manumisión; "la generosidad magistral no era la fuerza impulsora detrás de los tratos de los romanos con sus esclavos".

Los estudiosos han diferido en cuanto a la tasa de manumisión. Los trabajadores manuales tratados como bienes muebles eran los menos propensos a ser manumitidos; los esclavos urbanos calificados o altamente educados, los más propensos. La esperanza siempre fue mayor que la realidad, aunque puede haber motivado a algunos esclavos a trabajar más duro y a conformarse al ideal del "sirviente fiel". Al ofrecer la libertad como recompensa, los dueños de esclavos podían sortear los problemas morales de esclavizar a las personas colocando la carga del mérito sobre los esclavos: los esclavos "buenos" merecían la libertad y otros no. La manumisión después de un período de servicio puede haber sido un resultado negociado de la esclavitud contractual, aunque a un ciudadano que había entrado voluntariamente en la servidumbre no libre se le prohibía la restauración completa de sus derechos.

Había tres tipos de manumisión legalmente vinculante: por la vara, por el censo y por los términos del testamento del propietario; las tres eran ratificadas por el estado. La ceremonia pública de la manumissio vindicta ("por la vara") era un juicio ficticio que debía realizarse ante un magistrado que tenía el imperium; un ciudadano romano declaraba libre al esclavo, el propietario no lo impugnaba, el ciudadano tocaba al esclavo con un bastón y pronunciaba una fórmula, y el magistrado la confirmaba. El propietario también podía liberar al esclavo simplemente inscribiéndolo en el registro oficial de ciudadanos durante el levantamiento del censo; en principio, el censor tenía el poder unilateral de liberar a cualquier esclavo para servir a los intereses del estado como ciudadano. Los esclavos también podían ser liberados en el testamento de su propietario (manumissio testamento), a veces con la condición de servicio o pago antes o después de la libertad. En ocasiones, un esclavo que recibía la manumisión en un testamento también recibía un legado, que podía incluir la transferencia de la propiedad de un contubernalis (cónyuge informal). Los herederos podían optar por complicar la manumisión testamentaria, ya que una condición común era que el esclavo tenía que comprar su libertad al heredero, y un esclavo que aún cumpliera la condición de su libertad podía ser vendido. Si no había un heredero legítimo, un amo no solo podía liberar al esclavo, sino convertirlo en heredero. Una manumisión formal no podía ser revocada por el patrón, y Nerón dictaminó que el estado no tenía interés en hacerlo.

La libertad también podía concederse de manera informal, como per epistulam, en una carta que declaraba esta intención, o inter amicos, "entre amigos", en la que el propietario proclamaba la libertad del esclavo delante de testigos. Durante la República, la manumisión informal no confería el estatus de ciudadano, pero Augusto tomó medidas para aclarar el estatus de los liberados. Una ley creó el estatus de "latino juniano" para estos esclavos manumitidos informalmente, una especie de "casa a medio camino entre la esclavitud y la libertad" que, por ejemplo, no confería el derecho a hacer testamento.

En el año 2 a. C., la ley fufia caninia limitó el número de esclavos que podían ser liberados por testamento de un amo en proporción al tamaño de su patrimonio. Seis años después, otra ley prohibió la manumisión de esclavos menores de treinta años, con algunas excepciones. Los esclavos de la propia casa del emperador se encontraban entre los que tenían más probabilidades de recibir la manumisión, y no se aplicaban los requisitos legales habituales.

A principios del siglo IV d. C., cuando el Imperio se estaba cristianizando, los esclavos podían ser liberados mediante un ritual en una iglesia, oficiado por un obispo o sacerdote ordenado. Constantino I promulgó edictos que autorizaban la manumissio in ecclesia, la manumisión dentro de una iglesia, en 316 y 323 d. C., aunque la ley no entró en vigor en África hasta 401 d. C. Se permitía a las iglesias manumitir a los esclavos entre sus miembros, y el clero podía liberar a sus propios esclavos mediante una simple declaración sin presentar documentos ni la presencia de testigos. Leyes como la Novella 142 de Justiniano en el siglo VI otorgaban a los obispos el poder de liberar esclavos.

Freedmen

Un esclavo varón que había sido legalmente manumitido por un ciudadano romano disfrutaba no sólo de una libertad pasiva respecto de la propiedad, sino también de una libertad política activa (libertas), incluido el derecho a votar. Un esclavo que había adquirido libertas era, por tanto, un libertus ("persona liberada&#;, liberta femenina) en relación con su antiguo amo, que luego se convertía en su patrón (patronus). Los libertos y los patrones tenían obligaciones mutuas entre sí dentro de la red de patronazgo tradicional, y los libertos también podían "establecer redes" con otros patrones. Un edicto del año 118 a. C. establecía que el liberto era legalmente responsable sólo de los servicios o proyectos (operae) que se hubieran estipulado en forma detallada o jurado por adelantado; no se podía exigir dinero y ciertos libertos estaban exentos de cualquier operae formal. La Lex Aelia Sentia del año 4 d. C. permitía a un mecenas llevar a su liberto a los tribunales por no llevar a cabo sus operae como se indicaba en su acuerdo de manumisión, pero las posibles sanciones (que varían en severidad desde una reprimenda y multas hasta la condena a trabajos forzados) nunca incluyen el regreso a la esclavitud.

Como clase social, los esclavos liberados eran los libertinos, aunque los escritores posteriores usaron los términos libertus y libertinos de manera intercambiable. Los libertinos no tenían derecho a ocupar magistraturas de carrera o sacerdocios estatales en la ciudad de Roma, ni podían alcanzar el rango senatorial. Pero podían ocupar cargos locales y de barrio que les daban derecho a llevar la toga praetexta, normalmente reservada a los de rango superior, para funciones ceremoniales y sus ritos funerarios. En las ciudades de las provincias y más tarde en las ciudades con el estatus de colonias, las inscripciones indican que los antiguos esclavos podían ser elegidos para todos los cargos por debajo del rango de pretor, un hecho oscurecido por la literatura de élite y las aparentes barreras legales. Ulpiano incluso sostiene que si un esclavo fugitivo lograba ser elegido pretor, sus actos jurídicos seguirían siendo válidos si se descubriera su verdadera condición, porque el pueblo romano había decidido confiarle el poder. Las limitaciones se aplicaban únicamente a los antiguos esclavos y no a sus hijos.

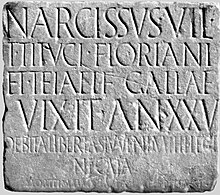

Durante el período imperial temprano, algunos libertos llegaron a ser muy poderosos. Aquellos que formaban parte de la casa del emperador (familia Caesaris) podían convertirse en funcionarios clave de la burocracia gubernamental. Algunos ascendieron a puestos de gran influencia, como Narciso, un antiguo esclavo del emperador Claudio. Su influencia creció hasta tal punto bajo los emperadores julio-claudios que Adriano limitó su participación por ley.

Entre las historias de éxito de los libertos, cabe citar la de Lucio Arlenus Demetrius, esclavo de Cilicia, y Lucio Arlenus Artemidorus, de Paflagonia, comerciantes de capas. El apellido de ambos sugiere que su asociación para crear un negocio sólido y rentable comenzó durante la esclavitud. Algunos libertos se hicieron muy ricos. Se cree que los hermanos propietarios de la Casa de los Vettii, una de las casas más grandes y magníficas de Pompeya, eran libertos. Construir tumbas y monumentos impresionantes para ellos y sus familias era otra forma de que los libertos demostraran sus logros. A pesar de su riqueza e influencia, la aristocracia tradicional podía considerarlos como unos vulgares nuevos ricos. En el Satiricón, el personaje Trimalción es una caricatura de uno de esos libertos.

Dediticii

Aunque en general los esclavos liberados podían convertirse en ciudadanos, aquellos clasificados como dediticii no tenían derechos ni siquiera si eran liberados. El jurista Gayo llamó al estatus de dediticius "la peor clase de libertad". Los esclavos cuyos amos los habían tratado como criminales (encadenándolos, tatuándolos o marcándolos, torturándolos para que confesaran un crimen, encarcelándolos o enviándolos contra su voluntad a una escuela de gladiadores (ludus) o condenándolos a luchar con gladiadores o bestias salvajes) si eran liberados eran contados como una amenaza potencial para la sociedad junto con los enemigos derrotados en la guerra, independientemente de si los castigos de su amo habían sido justificados. Si se acercaban a cien millas de Roma, estaban sujetos a ser esclavizados nuevamente. Los dediticii fueron excluidos de la concesión universal de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio realizada por Caracalla en el año 212 d. C.

Causas de la esclavitud

"Los esclavos nacen o se hacen" (servi aut nascuntur aut fiunt): en el mundo romano antiguo, las personas podían convertirse en esclavas como resultado de la guerra, la piratería y el secuestro, o el abandono de los hijos. El miedo a caer en la esclavitud, expresado con frecuencia en la literatura romana, no era solo una exageración retórica. Una cantidad significativa de la población esclavizada eran vernae, nacidos de una esclava dentro de una casa (domus) o en una granja o finca agrícola familiar (villa). Algunos académicos han sugerido que la venta de esclavos por parte de personas nacidas libres era un hecho más frecuente de lo que las fuentes literarias por sí solas indicarían. La proporción relativa de estas causas de esclavitud dentro de la población esclava es difícil de determinar y sigue siendo un tema de debate académico.

cautivos de guerra

Durante la era republicana (509-27 a. C.), la guerra fue sin duda la principal fuente de esclavos y, sin duda, la responsable del marcado aumento de la cantidad de esclavos en poder de los romanos durante la República Media y Tardía. Una batalla importante podía dar como resultado cientos o decenas de miles de cautivos. Los nuevos esclavos eran comprados al por mayor por traficantes que seguían a las legiones romanas. Una vez, durante la Guerra de las Galias, después de su asedio a la ciudad amurallada de los Aduatuci, Julio César vendió a toda la población, que ascendía a 53.000 personas, a traficantes de esclavos en el acto.

La guerra siguió produciendo esclavos para Roma durante todo el período imperial, aunque se podría decir que los cautivos de guerra perdieron importancia como fuente de esclavos a principios del siglo I d. C., después de que las principales campañas de Augusto, el primer emperador, concluyeran en su vida posterior. La guerra a menor escala y menos continua de la llamada Pax Romana de los siglos I y II todavía producía esclavos "en cantidades más que insignificantes".

Como ejemplo del impacto en una comunidad, fue durante este período que se comerció con la mayor cantidad de esclavos de la provincia de Judea, como resultado de las guerras entre judíos y romanos (66-135 d. C.). El historiador judío helenístico Josefo informa que la Gran Rebelión Judía de 66-70 d. C. resultó en la esclavitud de 97.000 personas. El futuro emperador Vespasiano esclavizó a 30.000 personas en Tariquea después de ejecutar a los que eran ancianos o enfermos. Cuando su hijo y futuro sucesor Tito capturó la ciudad de Japha, mató a todos los varones y vendió a 2.130 mujeres y niños como esclavos. Lo que parece haber sido un caso único de exceso de oferta en el mercado romano de esclavos ocurrió en 137 d. C. después de que se sofocó la revuelta de Bar Kokhba y se pusieron en el mercado a más de 100.000 esclavos. En Hebrón o Gaza se podía comprar un esclavo judío por un tiempo al mismo precio que un caballo.

La demanda de esclavos puede explicar algunas acciones expansionistas que no parecen tener ningún otro motivo político: Gran Bretaña, Mauritania y Dacia pueden haber sido conquistas deseables principalmente como fuentes de mano de obra, y lo mismo puede decirse de las campañas romanas a través de las fronteras de sus provincias africanas.

Captivi en la cultura romana

El Digest ofrece una etimología que conecta la palabra servus con el cautiverio de guerra como alternativa a matar a los derrotados: "Los esclavos (servi) se llaman así porque los comandantes venden cautivos y a través de esto hacen que sea habitual salvarlos (servare) y no matarlos." Uno de los mitos de Rómulo era que comenzó la práctica de integrar a los cautivos de guerra en la sociedad romana esclavizándolos en lugar de matarlos. Julio César concluyó su campaña contra los galos vénetos ejecutando a su senado pero vendiendo a los sobrevivientes sub corona, "bajo la corona." El botín de guerra, incluida la tierra conquistada, se subastaba habitualmente sub hasta, "bajo la lanza" simbólico de la soberanía romana, y "vender bajo la lanza" Llegó a significar simplemente "subasta". Pero se decía que los prisioneros de guerra se vendían "sub corona", "bajo la corona", porque en los primeros tiempos se los habría envuelto como una víctima sacrificial (hostia, que Ovidio relaciona con hostis, "enemigo").

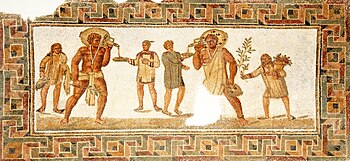

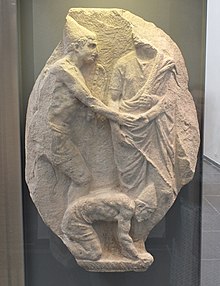

La cultura romana produjo respuestas artísticas a la visibilidad de los cautivos ya en las Guerras Púnicas, cuando el dramaturgo cómico Plauto escribió Captivi ("Cautivos", ca. 200 a. C.). La suposición cultural de que la esclavitud era un resultado natural de la derrota en la guerra se refleja en la ubicuidad del arte imperial que representa a los cautivos, una imagen que aparece no solo en contextos públicos que sirven a propósitos manifiestos de propaganda y triunfalismo, sino también en objetos que parecen destinados a la exhibición personal y doméstica, como figurillas, lámparas, cerámica arretina y gemas.

Piratería y secuestro

La piratería tiene una larga historia en el tráfico de personas. El objetivo principal del secuestro no era la esclavitud, sino maximizar las ganancias, ya que se esperaba que los familiares de los cautivos pagaran un rescate. Las personas que se preocupaban por recuperar al cautivo estaban motivadas a pagar más de lo que pagaría un extraño si el cautivo fuera subastado como esclavo, ya que el precio estaría determinado por las cualidades individuales del cautivo, pero a veces la demanda de rescate no podía ser satisfecha. Si un esclavo era secuestrado, el propietario podía decidir o no que la cantidad del rescate valía la pena. Si varias personas de la misma ciudad eran secuestradas al mismo tiempo y las demandas de pago no podían ser satisfechas de manera privada, la ciudad de origen podía intentar pagar el rescate con fondos públicos, pero estos esfuerzos también podían resultar insuficientes. El cautivo podía entonces recurrir a pedir prestado el dinero del rescate a prestamistas especuladores, poniéndose en efecto en servidumbre por deudas con ellos. La venta de la víctima del secuestro en el mercado abierto era un último recurso, pero no infrecuente.

Ningún viajero estaba a salvo; el propio Julio César fue capturado por piratas de Cilicia cuando era joven. Cuando los piratas se dieron cuenta de su alto valor, fijaron su rescate en veinte talentos. Según se cuenta, César insistió en que lo aumentaran a cincuenta. Pasó treinta y ocho días en cautiverio mientras esperaban que le entregaran el rescate. Se dice que, tras su liberación, regresó y sometió a sus captores a la forma de ejecución reservada por la costumbre para los esclavos: la crucifixión.En la comunidad judía, los rabinos solían alentar la recompra de esclavos judíos, pero aconsejaban que “no se debía pagar un rescate por los cautivos por un valor superior al que tenían, por el bien del mundo”, porque los rescates inflados sólo “motivarían a los romanos a esclavizar a más judíos”. En la Iglesia primitiva, el rescate de cautivos se consideraba una obra de caridad (caritas), y después de que el Imperio quedó bajo el dominio cristiano, las iglesias gastaron “enormes fondos” para recomprar prisioneros cristianos.

La piratería sistemática con fines de tráfico de personas alcanzó su máximo auge en el siglo II a. C., cuando la ciudad de Side, en Panfilia (en la actual Turquía), era el centro del comercio. Se atribuyó a Pompeyo la erradicación de la piratería en el Mediterráneo en el año 67 a. C., pero se tomaron medidas contra los piratas ilirios en el año 31 a. C. tras la batalla de Actium, y la piratería siguió siendo un problema abordado durante los reinados de Augusto y Tiberio. Si bien la piratería a gran escala estuvo más o menos controlada durante la Pax Romana, el secuestro pirata siguió contribuyendo al suministro de esclavos romanos hasta la era imperial posterior, aunque puede que no haya sido una fuente importante de nuevos esclavos. A principios del siglo V d. C., Agustín de Hipona todavía lamentaba los secuestros a gran escala en el norte de África. El misionero cristiano Patricio, de la Britania romana, fue secuestrado por piratas alrededor del año 400 d. C. y llevado como esclavo a Irlanda, donde continuó con su labor que finalmente lo llevó a su canonización como San Patricio.

Vernae

Según el derecho consuetudinario de las naciones (ius gentium), el hijo de una madre legalmente esclavizada nacía esclavo. La palabra latina para un esclavo nacido en la familia de un hogar (domus) o finca agrícola (villa) era verna, plural vernae.

Existía una obligación social más fuerte de cuidar a las vernae, cuyos epitafios a veces las identificaban como tales, y en ocasiones habrían sido los hijos biológicos de los varones libres de la casa. La mención frecuente de las vernae en fuentes literarias indica que los esclavos criados en casa no sólo eran preferidos a los obtenidos en los mercados de esclavos, sino que recibían un trato preferencial. Las vernae tenían más probabilidades de poder cohabitar como pareja (contubernium) y criar a sus propios hijos. Un niño verna podía ser criado junto con el hijo del propietario de la misma edad, incluso compartiendo la misma nodriza. Tenían mayores oportunidades de educación y podían ser educados junto con los niños nacidos libres de la casa. Muchos "esclavos intelectuales" eran vernae. Una inscripción dedicatoria que data del año 198 d. C. enumera los nombres de veinticuatro libertos imperiales que eran maestros (paedagogi); seis de ellos se identifican como vernae. El uso de verna en los epitafios de los libertos sugiere que los antiguos esclavos podían enorgullecerse de haber nacido en una familia.

Pero el nacimiento como verna podía tener un lado más oscuro, dependiendo del tipo de "casa" en la que naciera y se criara el niño. Las vernae nacidas de trabajadoras esclavas de burdeles se anunciaban como tales en grafitis de Pompeya, a veces con un precio o con el servicio sexual que prestaban. De las vernae atestiguadas epigráficamente en Pompeya, el 71% están relacionadas con la prostitución, y su educación en burdeles parece haber sido considerada como un argumento de venta.

Algunos investigadores creen que la mayoría de los esclavos en el período imperial eran vernae o que la reproducción doméstica era la fuente más importante de esclavos; las estimaciones modernas dependen de la interpretación de datos a menudo inciertos, incluido el número total de esclavos.

Alumni

Los niños que se llevaban a un hogar para que los cuidaran sin que mediara una adopción formal eran alumni (plural; femenino alumnae), "aquellos que habían sido criados". Incluso si se los cuidaba con cariño, los alumni solían tener un estatus legal ambiguo. El término alumni se utiliza para una variedad de niños de acogida, incluidos huérfanos, "parientes pobres" y aprendices, que se suelen registrar entre las edades de 9 y 14 años, principalmente en áreas urbanizadas prósperas. De los alumni registrados, aproximadamente una cuarta parte puede identificarse con seguridad como esclavos; el lugar de los alumni como esclavos en el hogar parece similar al de las vernae en términos de privilegios. Un niño elegido para ser criado no sería puesto como garantía de un préstamo ni estaría sujeto a embargo por los acreedores.

Los exalumnos solían convertirse en miembros de confianza de la familia, y aquellos que tenían la condición de esclavos parecen haber tenido buenas posibilidades de obtener la manumisión. A veces se prevé explícitamente su existencia en los testamentos; por ejemplo, se le dejaba un fideicomiso a un joven exalumno liberto que debía ser administrado por el amigo del tutor hasta que cumpliera veinticinco años. La cantidad de exalumnos y vernae asociados con las artes y la artesanía sugiere que el talento era una forma de que los niños desfavorecidos se hicieran notar y obtuvieran oportunidades.

Trabajo infantil

En las familias que tenían que trabajar, ya fueran libres o esclavas, los niños podían empezar a adquirir hábitos de trabajo a los cinco años, cuando ya eran capaces de realizar pequeñas tareas. El período de transición entre la primera infancia (infantia) y la niñez funcional (pueritia) se producía entre los romanos entre los cinco y los siete años, y las clases altas disfrutaban de una infantia y una pueritia más prolongadas y protegidas, como en la mayoría de las culturas. En general, los diez años era la edad a la que se consideraba que los niños esclavos eran lo suficientemente útiles como para ser comercializados como tales. Entre los trabajadores con algunos medios, un niño esclavo podía ser una inversión; un ejemplo del Digesto jurídico es el de un herrero que compra un niño esclavo, le enseña el oficio y luego lo vende al doble del precio original pagado. Existen contratos de aprendizaje para niños libres y esclavos, con pocas diferencias en los términos entre ambos.

La formación para trabajos especializados comenzaba normalmente entre los 12 y los 14 años y duraba entre seis meses y seis años, según la ocupación. Los trabajos para los que los niños esclavos hacían de aprendices incluían la producción textil, la metalistería (como la fabricación de clavos y la forja del cobre), la fabricación de espejos, la taquigrafía y otras habilidades secretariales, la contabilidad, la música y las artes, la panadería, la jardinería ornamental y las técnicas de construcción. Las menciones incidentales en los textos literarios sugieren que los programas de formación eran metódicos: los niños aprendían a ser barberos utilizando una navaja deliberadamente desafilada.

En las familias ricas y socialmente activas de la época imperial, los niños prepúberes (impuberes) eran entrenados para servir comida, ya que se pensaba que su pureza sexual confería beneficios higiénicos. Un capsarius era un asistente infantil que iba a la escuela con los hijos del amo, llevaba sus cosas y asistía a las lecciones con ellos. Las familias grandes podían formar a su propio personal, algunas incluso dirigían escuelas internas, o enviar esclavos de entre 12 y 18 años a las pedagógicas, escuelas vocacionales dirigidas por el imperio que proporcionaban habilidades y refinamiento. Los esclavos adolescentes de tan solo 13 años podían ser empleados hábilmente en contabilidad y otros trabajos de oficina, así como en funciones de heraldos, mensajeros y correos.

Las compañías de artes escénicas eran una mezcla de personas libres y esclavizadas que podían realizar giras de forma independiente o ser patrocinadas por una familia, y entre los artistas hay un gran número de niños. Algunos de los artistas más jóvenes son gymnici, acróbatas o gimnastas artísticos. También se encuentran niños esclavos como bailarines y cantantes, preparándose como profesionales para formas populares de teatro musical.

Normalmente, en una granja, los niños comienzan a ayudar con tareas propias de su edad bastante temprano. Las fuentes antiguas que mencionan a niños muy pequeños nacidos en la esclavitud rural los muestran alimentando y cuidando pollos u otras aves de corral, recogiendo ramas, aprendiendo a desmalezar, juntando manzanas y cuidando el burro de la granja. No se esperaba que los niños pequeños trabajaran todo el día. Los niños mayores podían cuidar pequeños rebaños de animales que salían por la mañana y regresaban antes del anochecer.

La minería de la era moderna empleaba mano de obra infantil hasta principios del siglo XX, y hay algunas pruebas de que los niños trabajaban en ciertos tipos de minería de la antigua Roma. Es probable que los impuberes documentados en minas que dependían principalmente de trabajadores libres fueran parte de familias mineras, aunque las tablillas de cera de una mina en Alburnus Maior registran la compra de dos niños, de 6 y 10 (o 15) años. Parece que los niños eran empleados especialmente en las minas de oro, arrastrándose hasta las partes más estrechas de los pozos para recuperar el mineral suelto, que se pasaba al exterior en cestas de mano en mano.

La osteoarqueología puede identificar a los adolescentes y niños que trabajaban junto a los adultos, pero no si eran libres o esclavos. Puede resultar difícil distinguir a los niños de los esclavos tanto en las fuentes verbales, ya que puer podía significar tanto "niño" como "esclavo" (pais en griego), como en el arte, ya que los esclavos a menudo se representaban como más pequeños en proporción a los sujetos libres para mostrar su estatus inferior, y los niños mayores que los bebés y los niños pequeños a menudo parecen adultos pequeños en el arte. Dado que, como cuestión de derecho romano, un padre tenía derecho a contratar a todos los dependientes de un hogar para que trabajaran, entre los trabajadores que aún eran menores de edad a menudo hay poca diferencia práctica entre libres y esclavos.

Abandono infantil

Las opiniones de los académicos varían en cuanto a hasta qué punto el abandono infantil en sus diversas formas era una fuente importante de esclavos potenciales. Los hijos de ciudadanos pobres que quedaban huérfanos eran vulnerables a la esclavitud, y al menos algunos niños llevados a una familia para ser acogidos como exalumnos tenían un estatus legal de esclavos. Un comerciante podía acoger a un niño abandonado como exalumno y ponerlo a su disposición, un acuerdo que no excluía el afecto y podía dar como resultado la transmisión del negocio con la expectativa de recibir cuidados en la vejez. Una forma en que los primeros cristianos hicieron crecer su comunidad fue acogiendo a niños abandonados y huérfanos, y las "iglesias domésticas" podrían haber sido refugios seguros donde se mezclaban los niños nacidos en esclavitud y los niños libres de todos los estatus.

Sin embargo, los traficantes de esclavos se aprovechaban de los niños abandonados que tenían edad suficiente para andar solos y los tentaban con "dulces, pasteles y juguetes". Los niños esclavos obtenidos de esta manera corrían el riesgo de ser criados como prostitutas o gladiadores o incluso de ser mutilados para hacerlos más dignos de lástima como mendigos.

Exposición infantil

El abandono infantil, ya sea por muerte de un familiar o intencionalmente, debe distinguirse de la exposición infantil (expositio), que los romanos parecen haber practicado ampliamente y que está arraigada en el mito fundador de los gemelos expuestos Rómulo y Remo amamantando a la loba. Las familias que no podían permitirse criar a un niño podían exponer a un bebé no deseado, generalmente imaginando que lo abandonaban en condiciones al aire libre que probablemente causarían su muerte, por lo tanto un medio de infanticidio. Un defecto de nacimiento grave se consideraba motivo de exposición incluso entre las clases altas. Una opinión es que los bebés sanos que sobrevivían a la exposición generalmente eran esclavizados e incluso eran una fuente importante de esclavos.

Un niño sano que había sido expuesto a la trata podía ser adoptado o acogido por una familia, pero incluso esta práctica podía considerar al niño como una inversión: si la familia biológica deseaba más tarde reclamar a su descendencia, tenía derecho a hacerlo, pero debía reembolsar los gastos de crianza. Los traficantes también podían recoger a los niños supervivientes y criarlos con entrenamiento como esclavos, pero como es poco probable que los niños menores de cinco años aporten mucho trabajo de valor, no está claro cómo sería rentable invertir los cinco años de trabajo de un adulto en la crianza.

La exposición de los niños como fuente de esclavos también supone lugares predecibles donde los comerciantes podían esperar una "cosecha" regular; los nacimientos exitosos se concentraban más en los entornos urbanos, y los lugares probables para el depósito de los niños son los templos y otros lugares religiosos como la oscura Columna Lactaria, el hito de la "Columna de la Leche" sobre el que se sabe poco. El satírico Juvenal escribe sobre supuestos niños sacados de la escoria y llevados al seno de la diosa Fortuna, que se ríe mientras los envía a las grandes casas de las familias nobles para que sean criados tranquilamente como si fueran suyos. Las grandes casas contaban con nodrizas y otras cuidadoras que compartían las tareas de crianza de los niños adoptados (antiguos alumnos) y de todos los niños de la casa, libres o esclavos.

Algunos padres pueden haber acordado entregar al neonato directamente a cambio de un pago, como una especie de subrogación ex post facto. Constantino, el primer emperador cristiano, formalizó la compraventa de recién nacidos durante las primeras horas de vida, cuando el recién nacido todavía era sanguinolentus, ensangrentado antes del primer baño. En una época en la que la mortalidad infantil podía llegar al 40 por ciento, se pensaba que el recién nacido en su primera semana de vida se encontraba en un peligroso estado liminal entre la existencia biológica y el nacimiento social, y el primer baño era uno de los muchos rituales que marcaban esta transición y apoyaban a la madre y al niño. La ley constantiniana ha sido vista como un esfuerzo por detener la práctica de la exposición como infanticidio o como "una póliza de seguro a favor de los propietarios de esclavos individuales" diseñada para proteger la propiedad de aquellos que, sin saberlo o no, habían comprado un bebé que luego se afirmaba o demostraba que había nacido libre. En el período histórico, la expositio puede haberse convertido en una ficción legal por la cual los padres entregaban al recién nacido durante la primera semana de vida, antes de que hubiera sido aceptado ritualmente y registrado legalmente como parte de la familia biológica, y transferían la potestad sobre el infante a la nueva familia desde el comienzo de su vida.

Venta de padres

El antiguo derecho de patria potestad otorgaba a los padres el derecho de disponer de sus dependientes como mejor les pareciera. Podían vender a sus hijos como lo hacían con sus esclavos, aunque en la práctica, el padre que vendía a su hijo probablemente era demasiado pobre para poseer esclavos. El padre renunciaba a su poder (potestad) sobre el niño, que pasaba a ser posesión (mancipium) de un amo. Una ley de las Doce Tablas (siglo V a. C.) limitaba el número de veces que un padre podía vender a sus hijos: una hija sólo una vez, pero un hijo hasta tres veces. Este tipo de venta en serie sólo del hijo sugiere el nexum, una obligación temporal como resultado de una deuda que fue abolida formalmente a fines del siglo IV a. C. Una evasiva para el estatus de los nacidos libres que se mantuvo hasta la Antigüedad tardía era la de arrendar el trabajo del niño menor hasta los 20 o 25 años, de modo que el titular del contrato de arrendamiento no fuera dueño del niño como propiedad, sino que tuviera uso de él a tiempo completo a través de la transferencia legal de la potestad.

El derecho romano se enfrentó así a las tensiones entre la supuesta santidad del nacimiento libre, la patria potestas, y la realidad de que los padres podían verse obligados por la pobreza o las deudas a vender a sus hijos. La potestas significaba que no había ninguna sanción legal para el padre como vendedor. El contrato de venta en sí mismo siempre era técnicamente nulo debido a la condición de libre del niño comercializado, que si el comprador lo desconocía le daba derecho a un reembolso. Incluso si la venta no se había contratado como temporal, los padres que llegaban a mejores días podían devolver a sus hijos a la condición de libres pagando el precio de venta original más el 20 por ciento para cubrir los costos de su cuidado durante la servidumbre.

La mayoría de los padres habrían vendido a sus hijos sólo bajo extrema presión. A mediados de los años 80 a. C., los padres de la provincia de Asia decían que se veían obligados a vender a sus hijos para pagar los elevados impuestos que cobraba Sila como procónsul. En la Antigüedad tardía, la venta de los hijos de la familia se consideraba en la retórica cristiana un síntoma de decadencia moral causada por los impuestos, los prestamistas, el gobierno y la prostitución. Las fuentes que moralizan desde una perspectiva de clase alta sobre los padres que venden a sus hijos pueden estar a veces tergiversando los contratos de aprendizaje y trabajo que eran necesarios para las familias asalariadas, especialmente porque muchos de ellos eran concertados por las madres.

La cristianización del imperio tardío modificó las prioridades dentro de las contradicciones inherentes a este marco legal. Constantino, el primer emperador cristiano, intentó aliviar el hambre como una de las condiciones que conducían a la venta de niños ordenando a los magistrados locales que distribuyeran grano gratis a las familias pobres, aboliendo posteriormente el "poder de vida y muerte" que había ostentado el paterfamilias.

Debt slavery

Nexum era un contrato de servidumbre por deudas en la temprana República romana. Dentro del sistema legal romano, era una forma de mancipatio. Aunque los términos del contrato variaban, esencialmente un hombre libre se comprometía a ser un esclavo (nexus) como garantía de un préstamo. También podía entregar a su hijo como garantía. Aunque el esclavo podía esperar enfrentar humillación y algunos abusos, como ciudadano bajo la ley se suponía que estaba exento de castigo corporal. Nexum fue abolido por la Lex Poetelia Papiria en el 326 a. C.

Los historiadores romanos ilustraron la abolición del nexum con una historia tradicional que variaba en sus detalles: en líneas generales, un nexus, que era un joven apuesto y honrado, sufría acoso sexual por parte del tenedor de la deuda. La historia aleccionadora resaltaba las incongruencias de someter a un ciudadano libre al uso de otro, y la respuesta legal apuntaba a establecer el derecho del ciudadano a la libertad (libertas), a diferencia del esclavo o paria social (infamis).

Aunque se abolió el nexum como forma de garantizar un préstamo, aún podía resultar una forma de servidumbre por deudas después de que un deudor incumpliera sus obligaciones. Siguió siendo ilegal esclavizar a una persona libre por este motivo o comprometer a un menor para garantizar la deuda de un padre, y las sanciones legales se aplicaban al acreedor, no al deudor.

Auto-venta

La libertad del ciudadano romano era un principio "inviolable" del derecho romano y, por lo tanto, era ilegal que una persona libre se vendiera a sí misma, en teoría. En la práctica, la autoesclavitud podía pasarse por alto a menos que una de las partes no estuviera de acuerdo con los términos del contrato. Las "autoventas" no están bien representadas en la literatura romana, presumiblemente porque eran vergonzosas y contrarias a la ley. La evidencia limitada se encuentra principalmente en fuentes legales imperiales, que indican que la "autoventa" como camino a la esclavitud era tan reconocida como ser capturado en la guerra o nacer de una madre esclava.

Las ventas por cuenta propia se hacen patentes principalmente cuando se impugnan en los tribunales por motivos de fraude. Se podría alegar fraude si el vendedor o el comprador sabían que la persona esclavizada había nacido libre (ingenuus) en el momento de la venta, cuando la persona objeto de trata no lo sabía. También se podría alegar fraude si la persona vendida hubiera sido menor de veinte años. La argumentación jurídica deja claro que la protección de la inversión del comprador era una prioridad, pero si se demostraba cualquiera de estas circunstancias, se podía reclamar la libertad de la persona esclavizada.

Como era difícil probar quién sabía qué y cuándo, la prueba más sólida de la esclavitud voluntaria era si la persona que antes era libre había dado su consentimiento recibiendo una parte de las ganancias de la venta. Se pensaba que una persona que renunciaba a sabiendas a los derechos de la ciudadanía romana no era digna de mantenerlos, y la esclavitud permanente se consideraba una consecuencia apropiada. La autoventa por parte de un soldado romano sería una forma de deserción, y la ejecución era la pena. Los romanos esclavizados como prisioneros de guerra eran considerados igualmente inelegibles para recuperar su ciudadanía si habían renunciado a su libertad sin luchar lo suficiente para conservarla (véase la esclavitud de los ciudadanos romanos más arriba); a medida que la República romana se desintegraba, la retórica política instaba febrilmente a los ciudadanos a resistir la vergüenza de caer en la "esclavitud" bajo el gobierno de un solo hombre.

Sin embargo, los casos de autoventa que llegaban al nivel de apelación imperial a menudo resultaban en la anulación del contrato, incluso si la persona esclavizada había dado su consentimiento, ya que un contrato privado no prevalecía sobre el interés del Estado en regular la ciudadanía, que conllevaba obligaciones fiscales.

La economía de esclavos

Durante el período de expansión imperial romana, el aumento de la riqueza entre la élite romana y el crecimiento sustancial de la esclavitud transformaron la economía. Multitudes de esclavos fueron llevados a Italia y comprados por terratenientes ricos para trabajar en sus propiedades. La inversión en tierras y la producción agrícola generaron una gran riqueza; en opinión de Keith Hopkins, las conquistas militares de Roma y la posterior introducción de vastas riquezas y esclavos en Italia tuvieron efectos comparables a la rápida y generalizada innovación tecnológica.

Los académicos difieren en cuanto a cómo se pueden enmarcar los detalles de la esclavitud romana como institución dentro de las teorías de los mercados laborales en la economía en general. El historiador económico Peter Temin ha sostenido que "Roma tenía un mercado laboral funcional y una fuerza laboral unificada" en la que la esclavitud desempeñaba un papel integral. Dado que los salarios podían ser ganados tanto por trabajadores libres como por algunos esclavos, y fluctuaban en respuesta a la escasez de mano de obra, la condición de movilidad requerida para el dinamismo del mercado se cumplía con el número de trabajadores libres que buscaban salarios y esclavos calificados con un incentivo para ganarlos.

La trata de esclavos

Lo que el jurista romano Papiniano denominó "el tráfico regular y diario de esclavos" afectaba a todas las partes del Imperio romano y también se producía a través de las fronteras. El comercio estaba regulado apenas por la ley. Parece que existían mercados de esclavos en la mayoría de las ciudades del Imperio, pero fuera de Roma el mayor centro era Éfeso. Los principales centros del comercio imperial de esclavos estaban en Italia, el norte del Egeo, Asia Menor y Siria. Mauritania y Alejandría también eran importantes.

El mayor mercado de la península itálica, como era de esperar, era la ciudad de Roma, donde los más notorios traficantes de esclavos se instalaban junto al Templo de Cástor en el Foro Romano. Puteoli probablemente fuera el segundo más activo. También se comerciaba en Brundisium, Capua y Pompeya. Los esclavos se importaban desde el otro lado de los Alpes hasta Aquileia.

El ascenso y caída de Delos es un ejemplo de la volatilidad y las perturbaciones del comercio de esclavos. En el Mediterráneo oriental, la vigilancia del Reino Ptolemaico y Rodas había mantenido bajo control los secuestros piratas y el comercio ilegal de esclavos hasta que Roma, tras su inesperado éxito contra Cartago, expandió el comercio y ejerció su dominio hacia el este. El puerto de Rodas, de larga data y conocido como un estado de "ley y orden", tenía barreras legales y regulatorias que impedían su explotación por parte de los nuevos "empresarios" italianos, que tuvieron una recepción más porosa en Delos cuando se instalaron a finales del siglo III a. C. Para perjudicar a Rodas y, en última instancia, devastar su economía, en 166 a. C. los romanos declararon a Delos puerto libre, lo que significa que los comerciantes de allí ya no tendrían que pagar el impuesto aduanero del 2 por ciento. El comercio pirata de esclavos inundó entonces Delos "sin que nadie hiciera preguntas" sobre el origen y el estado de los cautivos. Aunque la cifra del geógrafo Estrabón de 10.000 esclavos comerciados diariamente es más una hipérbole que una estadística, los esclavos se convirtieron en el producto básico número uno de Delos. Las grandes explotaciones agrícolas comerciales de Sicilia (latifundios) probablemente recibieron grandes cantidades de esclavos sirios y cilicios comerciados en Delos, que luego lideraron las rebeliones de esclavos que duraron años en 135 y 104 a. C.

Pero cuando los romanos establecieron centros comerciales más sofisticados y mejor ubicados en Oriente, Delos perdió su privilegio como puerto libre y fue saqueada en el 88 y el 69 a. C. durante las Guerras Mitrídaticas, de las que nunca se recuperó. Es posible que otras ciudades, como Mitilene, hayan tomado el relevo. La economía esclavista de Delos había sido artificialmente exuberante y, al desviar la mirada, los romanos exacerbaron el problema de la piratería que los afligiría durante siglos.

Entre las principales fuentes de esclavos procedentes de Oriente se encuentran Lidia, Caria, Frigia, Galacia y Capadocia, para las que Éfeso era un centro de comercio. Se supone que Esopo, el escritor frigio de fábulas, fue vendido en Éfeso. Es probable que Pérgamo tuviera un comercio de esclavos "regular e intenso", al igual que la próspera ciudad de Acmonia en Frigia. Estrabón (siglo I d. C.) describe a Apameia en Frigia como la segunda ciudad de la región en cuanto a comercio, después de Éfeso, y observa que era "el almacén común de los que venían de Italia y Grecia", un centro de importaciones desde Occidente, y que los esclavos eran probablemente el producto de exportación más utilizado. También es probable que existieran mercados en Siria y Judea, aunque la evidencia directa es escasa.

En el norte del Egeo, un gran monumento a un comerciante de esclavos en Anfípolis sugiere que este podría haber sido un lugar donde se comerciaba con esclavos tracios. Bizancio era un mercado para el comercio de esclavos del Mar Negro. Los esclavos procedentes de Bitinia, Ponto y Paflagonia habrían sido objeto de comercio en las ciudades de la Propóntide.

En Dacia (actual Rumanía) se han encontrado en abundancia inusual tesoros de monedas romanas que datan de los años 60 a. C. y que han sido interpretados como evidencia de que el éxito de Pompeyo en acabar con la piratería provocó un aumento en el comercio de esclavos en la cuenca baja del Danubio para satisfacer la demanda. La frecuencia de los tesoros disminuye en los años 50 a. C., cuando las campañas de Julio César en la Galia dieron como resultado la llegada de grandes cantidades de nuevos esclavos al mercado, y resurgieron en los años 40 y 30. La arqueología hasta el siglo XXI ha seguido produciendo evidencia del tráfico de esclavos en partes del Imperio donde había pocos testimonios, como el Londres romano.

En varios puntos se comerciaba con esclavos desde fuera de las fronteras romanas, como lo mencionan fuentes literarias como Estrabón y Tácito y lo atestiguan las pruebas epigráficas en las que los esclavos figuran entre los productos sujetos a aranceles. La disposición de los tracios a intercambiar esclavos por el producto necesario, la sal, se convirtió en algo proverbial entre los griegos. Diodoro Sículo dice que en la Galia anterior a la conquista, los comerciantes de vino podían intercambiar un ánfora por un esclavo; Cicerón menciona a un comerciante de esclavos de la Galia en el año 83 a. C. Walter Scheidel conjeturó que los "esclavizables" se comerciaban a través de las fronteras desde la actual Irlanda, Escocia, Alemania oriental, Rusia meridional, el Cáucaso, la península arábiga y lo que solía denominarse "Sudán"; el Imperio parto habría consumido la mayor parte del suministro hacia el este.

Auctions and sales

William V. Harris describe cuatro lugares de mercado para el comercio de esclavos:

- propietario de transacciones a pequeña escala en las que un solo esclavo podría ser negociado;

- el “mercado oportunista”, como los comerciantes de esclavos que siguieron al ejército y manejaron un gran número de esclavos;

- ferias y mercados en pequeñas ciudades, donde los esclavos habrían sido entre varios bienes intercambiados;

- mercados de esclavos en las principales ciudades, donde las subastas se celebraban periódicamente.

Los esclavos que se vendían en el mercado eran empticii ("comprados"), a diferencia de los esclavos criados en casa y nacidos en el seno de la familia. Los empticii se compraban a bajo precio para las tareas o el trabajo cotidianos, pero algunos eran considerados una especie de bien de lujo y alcanzaban precios elevados si poseían una habilidad especializada buscada o una cualidad especial como la belleza. La mayoría de los esclavos que se vendían en el mercado tenían entre 16 y 20 años. En el edicto de Diocleciano sobre los controles de precios (301 d. C.), se fija un precio máximo para los esclavos cualificados de entre 16 y 40 años de edad de hasta el doble del de un esclavo no cualificado, que era el equivalente a 3 toneladas de trigo para un hombre y 2,5 para una mujer. El precio real variaría según el tiempo y el lugar. La evidencia de los precios reales es escasa y se conoce principalmente a partir de documentos en papiro preservados en el Egipto romano, donde la práctica de la esclavitud puede no ser típica de Italia o del imperio en su conjunto.

Desde mediados del siglo I a. C., el edicto de los ediles, que tenían jurisdicción sobre las transacciones comerciales, tenía una sección destinada a proteger a los compradores de esclavos al exigir que se divulgara cualquier enfermedad o defecto en el momento de la venta. La información sobre el esclavo se escribía en una tablilla (titulus) colgada del cuello o la gritaba el subastador. El esclavo que se subastaba podía colocarse en un soporte para que lo vieran. Los posibles compradores podían tocar al esclavo, hacer que se moviera o saltara, o pedir que lo desnudaran para asegurarse de que el comerciante no estuviera ocultando un defecto físico. El uso de una gorra particular (pilleus) indicaba que un esclavo no venía con garantía; los pies blanqueados con tiza eran un signo de los extranjeros recién llegados a Italia.

Una representación poco frecuente de una subasta, en un monumento funerario de la misma época que el edicto, muestra a un esclavo con taparrabos y posiblemente grilletes, de pie sobre una estructura similar a un pedestal o podio. A la izquierda hay un subastador (praeco); la figura que gesticula y viste una toga a la derecha puede ser un comprador que hace preguntas. El monumento fue erigido por una familia de antiguos esclavos, los Publilii, que o bien estaban representando su propia historia o, como muchos libertos, expresando orgullo por llevar adelante su propio negocio con éxito y honestidad.

Si los defectos se ocultaban fraudulentamente, una política de devolución de seis meses obligaba al comerciante a recuperar el esclavo y emitir un reembolso, o a hacer un reembolso parcial durante una garantía extendida de doce meses. Los juristas romanos analizaban minuciosamente lo que podía constituir un defecto; por ejemplo, no la falta de dientes, ya que se razonaba que los bebés perfectamente sanos carecen de ellos. Los esclavos que se vendían por un precio único como una unidad funcional, como una compañía de teatro, podían ser devueltos como un grupo si se demostraba que uno de ellos era defectuoso.

Aunque los esclavos eran propiedades (res), como seres humanos no debían ser considerados mercancías (merces); por lo tanto, quienes los vendían no eran comerciantes ni negociantes (mercatores), sino vendedores (venalicarii).

Esclavos