Ictiosaurio

Ictiosaurios (griego antiguo para "pez lagarto"; griego antiguo: ἰχθύς, romanizado: ichthys, lit. 'fish' y griego antiguo: σαῦρος, romanizado: sauros , lit. 'lagarto') son grandes reptiles marinos extintos. Los ictiosaurios pertenecen al orden conocido como Ichthyosauria o Ichthyopterygia ('aletas de pez', una designación introducida por Sir Richard Owen en 1842, aunque el término ahora es usado más para el clado padre de Ichthyosauria).

Los ictiosaurios prosperaron durante gran parte de la era Mesozoica; según la evidencia fósil, aparecieron por primera vez hace unos 250 millones de años (Ma) y al menos una especie sobrevivió hasta hace unos 90 millones de años, hasta el Cretácico superior. Durante la época del Triásico temprano, los ictiosaurios y otros ictiosaurómorfos evolucionaron a partir de un grupo de reptiles terrestres no identificados que regresaron al mar, en un desarrollo similar a cómo los ancestros mamíferos terrestres de los delfines y ballenas actuales regresaron al mar hace millones de años. más tarde, que gradualmente llegaron a parecerse en un caso de evolución convergente. Los ictiosaurios fueron particularmente abundantes en los períodos Triásico Superior y Jurásico Inferior, hasta que fueron reemplazados como los principales depredadores acuáticos por otro grupo de reptiles marinos, los plesiosaurios, en el Jurásico Superior y el Cretácico Inferior, aunque las opiniones previas sobre la disminución de los ictiosaurios durante este período son probablemente exagerado La diversidad de ictiosaurios disminuyó debido a la volatilidad ambiental causada por los trastornos climáticos a principios del Cretácico superior, y se extinguieron alrededor del límite Cenomaniano-Turoniano hace aproximadamente 90 millones de años.

La ciencia se dio cuenta de la existencia de ictiosaurios a principios del siglo XIX, cuando se encontraron los primeros esqueletos completos en Inglaterra. En 1834, se nombró el orden Ichthyosauria. Más tarde ese siglo, se descubrieron en Alemania muchos fósiles de ictiosaurios excelentemente conservados, incluidos restos de tejidos blandos. Desde finales del siglo XX, ha habido un renovado interés en el grupo, lo que ha llevado a un mayor número de ictiosaurios con nombre de todos los continentes, y ahora se conocen más de cincuenta géneros válidos.

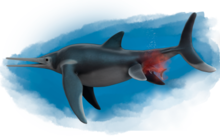

Las especies de ictiosaurios variaban de 1 a 20 metros (3 a 66 pies) de longitud. Los ictiosaurios se parecían tanto a los peces como a los delfines modernos. Sus extremidades se habían transformado por completo en aletas, que en ocasiones contenían una gran cantidad de dedos y falanges. Al menos algunas especies poseían una aleta dorsal. Sus cabezas eran puntiagudas y las mandíbulas a menudo estaban equipadas con dientes cónicos para atrapar presas más pequeñas. Algunas especies tenían dientes afilados más grandes para atacar a animales grandes. Los ojos eran muy grandes, para buceo profundo. El cuello era corto y las especies posteriores tenían un tronco bastante rígido. Estos también tenían una aleta caudal más vertical, utilizada para un poderoso golpe de propulsión. La columna vertebral, hecha de vértebras en forma de disco simplificadas, continuaba en el lóbulo inferior de la aleta caudal. Los ictiosaurios respiraban aire, eran de sangre caliente y parían crías vivas. Es posible que hayan tenido una capa de grasa para el aislamiento.

Historia de descubrimientos

Primeros hallazgos

Las primeras ilustraciones conocidas de huesos, vértebras y miembros de ictiosaurios fueron publicadas por el galés Edward Lhuyd en su Lithophylacii Brittannici Ichnographia de 1699. Lhuyd pensó que representaban restos de peces. En 1708, el naturalista suizo Johann Jakob Scheuchzer describió dos vértebras de ictiosaurio asumiendo que pertenecían a un hombre ahogado en el Diluvio Universal. En 1766, se encontró una mandíbula de ictiosaurio con dientes en Weston, cerca de Bath. En 1783, esta pieza fue exhibida por la Sociedad para la Promoción de la Historia Natural como la de un cocodrilo. En 1779, los huesos de ictiosaurio se ilustraron en las Descripciones y figuras de petrificaciones de John Walcott. Hacia fines del siglo XVIII, las colecciones británicas de fósiles aumentaron rápidamente de tamaño. Los de los naturalistas Ashton Lever y John Hunter fueron adquiridos en su totalidad por museos; más tarde, se estableció que contenían decenas de huesos y dientes de ictiosaurio. Los huesos normalmente se habían etiquetado como pertenecientes a peces, delfines o cocodrilos; los dientes habían sido vistos como los de los leones marinos.

La demanda de los coleccionistas condujo a actividades de excavación comercial más intensas. A principios del siglo XIX, esto resultó en el descubrimiento de esqueletos más completos. En 1804, Edward Donovan en St Donats descubrió un espécimen de ictiosaurio de cuatro metros de largo (13 pies) que contenía una mandíbula, vértebras, costillas y una cintura escapular. Se consideraba que era un lagarto gigante. En octubre de 1805, un artículo periodístico informó del hallazgo de dos esqueletos adicionales, uno descubierto en Weston por Jacob Wilkinson, el otro, en el mismo pueblo, por el reverendo Peter Hawker. En 1807, el último espécimen fue descrito por el primo de este último, Joseph Hawker. Este espécimen ganó así cierta fama entre los geólogos como "cocodrilo de Hawker". En 1810, cerca de Stratford-upon-Avon, se encontró una mandíbula de ictiosaurio que se combinó con huesos de plesiosaurio para obtener un espécimen más completo, lo que indica que aún no se entendía la naturaleza distintiva de los ictiosaurios, a la espera del descubrimiento de fósiles mucho mejores.

Los primeros esqueletos completos

En 1811, en Lyme Regis, a lo largo de lo que ahora se llama la Costa Jurásica de Dorset, Joseph Anning, el hermano de Mary Anning, quien en 1812, cuando aún era una niña, aseguró el torso con el primer cráneo completo de ictiosaurio. del mismo espécimen. Su madre, Molly Anning, vendió la pieza combinada al escudero Henry Henley por 23 libras esterlinas. Henley prestó el fósil al Museo de Historia Natural de Londres de William Bullock. Cuando se cerró este museo, el Museo Británico compró el fósil por un precio de 47,5 chelines; todavía pertenece a la colección del ahora independiente Museo de Historia Natural y tiene el número de inventario BMNH R.1158. Se ha identificado como un espécimen de Temnodontosaurus platyodon.

En 1814, los Annings' El espécimen fue descrito por el profesor Everard Home, en la primera publicación científica dedicada a un ictiosaurio. Intrigado por el extraño animal, Home trató de localizar especímenes adicionales en las colecciones existentes. En 1816, describió fósiles de ictiosaurios propiedad de William Buckland y James Johnson. En 1818, Home publicó datos obtenidos por correspondencia con naturalistas de toda Gran Bretaña. En 1819, escribió dos artículos sobre especímenes encontrados por Henry Thomas De la Beche y Thomas James Birch. Una última publicación de 1820 se dedicó a un descubrimiento de Birch en Lyme Regis. La serie de artículos de Home cubrió toda la anatomía de los ictiosaurios, pero solo destacó los detalles; aún faltaba una descripción sistemática.

Home se sentía muy inseguro sobre cómo clasificar al animal. Aunque la mayoría de los elementos esqueléticos individuales parecían muy reptiles, la anatomía en su conjunto se parecía a la de un pez, por lo que inicialmente asignó la criatura a los peces, como parecía confirmarse por la forma plana de las vértebras. Al mismo tiempo, lo consideró una forma de transición entre peces y cocodrilos, no en un sentido evolutivo, sino en cuanto a su lugar en la scala naturae, la "Cadena del Ser" 34; conectando jerárquicamente a todos los seres vivos. En 1818, Home notó algunas similitudes coincidentes entre la coracoides de los ictiosaurios y el esternón del ornitorrinco. Esto lo indujo a enfatizar su estatus como forma de transición, combinando, como el ornitorrinco, rasgos de varios grupos más grandes. En 1819, lo consideró una forma entre los tritones, como Olm, y los lagartos; ahora dio un nombre genérico formal: Proteo-Saurus. Sin embargo, en 1817, Karl Dietrich Eberhard Koenig ya se había referido al animal como Ichthyosaurus, "pez saurio" del griego ἰχθύς, ichthys, "pez". Este nombre en ese momento era un nomen nudum no válido y solo fue publicado por Koenig en 1825, pero De la Beche lo adoptó en 1819 en una conferencia en la que nombró tres Ichthyosaurus especies. Este texto recién se publicaría en 1822, justo después de que el amigo de De la Beche, William Conybeare, publicara una descripción de estas especies, junto con una cuarta. La especie tipo fue Ichthyosaurus communis, basada en un esqueleto ahora perdido. Conybeare consideró que Ichthyosaurus tenía prioridad en relación con Proteosaurus. Aunque esto es incorrecto según los estándares actuales, el último nombre se convirtió en un "olvidado" nomen oblitum. En 1821, De la Beche y Conybeare proporcionaron la primera descripción sistemática de los ictiosaurios, comparándolos con otro grupo de reptiles marinos recientemente identificado, el Plesiosauria. Gran parte de esta descripción reflejaba las ideas de su amigo, el anatomista Joseph Pentland.

En 1835, el orden Ichthyosauria fue nombrado por Henri Marie Ducrotay de Blainville. En 1840, Richard Owen nombró un orden Ichthyopterygia como un concepto alternativo.

Popularización durante el siglo XIX

El descubrimiento de un grupo extinto hasta ahora insospechado de grandes reptiles marinos generó mucha publicidad, capturando la imaginación tanto de los científicos como del público en general. La gente estaba fascinada por la extraña constitución de los animales, especialmente los grandes anillos esclerales en las cuencas de los ojos, de los cuales a veces se asumía erróneamente que estos habrían sido visibles en el animal vivo. Su extraña forma indujo un sentimiento de alienación, lo que permitió a las personas darse cuenta del inmenso lapso de tiempo transcurrido desde la era en la que el ictiosaurio nadaba en los océanos. No todos estaban convencidos de que los ictiosaurios se hubieran extinguido: el reverendo George Young encontró un esqueleto en 1819 en Whitby; en su descripción de 1821, expresó la esperanza de que aún se pudieran encontrar especímenes vivos. El geólogo Charles Lyell, por el contrario, asumió que la Tierra era eterna, por lo que, con el transcurso del tiempo, el ictiosaurio probablemente reaparecería, una posibilidad satirizada en una famosa caricatura de De la Beche.

La conciencia pública aumentó con las obras del excéntrico coleccionista Thomas Hawkins, un preadamita que creía que los ictiosaurios eran creaciones monstruosas del diablo: Memorias de Ichthyosauri and Plesiosauri de 1834 y The Libro de los grandes dragones marinos de 1840. La primera obra fue ilustrada con mezzotintas de John Samuelson Templeton. Estas publicaciones también contenían descripciones científicas y representaron los primeros libros de texto del tema. En el verano de 1834, Hawkins, después de un impuesto de William Buckland y Gideon Mantell, vendió su extensa colección, entonces la más grande de su tipo en el mundo, al Museo Británico. Sin embargo, el curador Koenig descubrió rápidamente que los fósiles habían sido fuertemente restaurados con yeso, aplicado por un artista italiano de Lucca; de la pieza más atractiva, un espécimen de Ichthyosaurus, casi toda la cola era falsa. Resultó que el profesor Buckland había sido consciente de esto de antemano, y el museo se vio obligado a llegar a un acuerdo con Hawkins y le dio a las partes falsas un color más claro para diferenciarlas de los elementos esqueléticos auténticos.

Los ictiosaurios se hicieron aún más populares en 1854 con la reconstrucción en Sydenham Hill del Palacio de Cristal, erigido originalmente en la exposición mundial de 1851. En el parque circundante, se colocaron estatuas de hormigón pintadas de tamaño natural de animales extintos, que Fueron diseñados por Benjamin Waterhouse Hawkins bajo la dirección de Richard Owen. Entre ellos había tres modelos de un ictiosaurio. Aunque se sabía que los ictiosaurios habían sido animales de mar abierto, se les mostraba tomando el sol en la orilla, una convención seguida por muchas ilustraciones del siglo XIX con el objetivo, como explicó una vez Conybeare, de exponer mejor su estructura. Esto llevó al malentendido de que realmente tenían un estilo de vida anfibio. Las piscinas del parque estaban en ese momento sujetas a cambios de marea, por lo que las fluctuaciones en el nivel del agua a intervalos sumergieron las estatuas de ictiosaurios, agregando cierto realismo. Sorprendentemente, las estructuras esqueléticas internas, como los anillos esclerales y las muchas falanges de las aletas, se mostraron en el exterior.

Hallazgos posteriores del siglo XIX

Durante el siglo XIX, el número de géneros de ictiosaurios descritos aumentó gradualmente. Nuevos hallazgos permitieron una mejor comprensión de su anatomía. Owen había notado que muchos fósiles mostraban una curva hacia abajo en la cola trasera. Al principio, explicó esto como un efecto post mortem, un tendón tirando del extremo de la cola hacia abajo después de la muerte. Sin embargo, después de un artículo sobre el tema de Philip Gray Egerton, Owen consideró la posibilidad de que la sección oblicua pudiera haber soportado el lóbulo inferior de una aleta caudal. Esta hipótesis fue confirmada por nuevos hallazgos de Alemania. En la Posidonia Shale de Holzmaden, que data de principios del Jurásico, ya a principios del siglo XIX, se habían encontrado los primeros esqueletos de ictiosaurio. Durante la segunda mitad del siglo, la tasa de descubrimiento aumentó rápidamente a unos pocos cientos cada año. Finalmente, se descubrieron más de cuatro mil, formando la mayor parte de los especímenes de ictiosaurios que se muestran hoy. Los sitios también eran un Konservat-Lagerstätte, lo que significa que no solo la cantidad, sino también la calidad fueron excepcionales. Los esqueletos estaban muy completos y, a menudo, conservaban los tejidos blandos, incluidas la cola y las aletas dorsales. Además, se descubrieron individuos femeninos con embriones.

Siglo XX

A principios del siglo XX, la investigación de los ictiosaurios estuvo dominada por el paleontólogo alemán Friedrich von Huene, quien escribió una extensa serie de artículos, aprovechando el fácil acceso a los numerosos especímenes encontrados en su país. La cantidad de datos anatómicos se incrementó enormemente. Von Huene también viajó mucho al extranjero y describió muchos fósiles de lugares fuera de Europa. Durante el siglo XX, América del Norte se convirtió en una importante fuente de nuevos fósiles. En 1905, la Expedición Sauria dirigida por John Campbell Merriam y financiada por Annie Montague Alexander, encontró veinticinco especímenes en el centro de Nevada, que se encontraban bajo un océano poco profundo durante el Triásico. Varios de estos se encuentran ahora en la colección del Museo de Paleontología de la Universidad de California.

Después de un período de inactividad durante la mitad del siglo, sin que se nombraran nuevos géneros entre las décadas de 1930 y 1970, la tasa de descubrimientos aumentó hacia el final. Otros especímenes están incrustados en la roca y son visibles en el Parque Estatal Berlin-Ichthyosaur en el condado de Nye. En 1977, el ictiosaurio triásico Shonisaurus de 17 metros de largo (56 pies) se convirtió en el fósil estatal de Nevada. Aproximadamente la mitad de los géneros de ictiosaurios que hoy se consideran válidos se describieron después de 1990. En 1992, la paleontóloga canadiense Elizabeth Nicholls descubrió el espécimen más grande conocido, un Shastasaurus de 23 metros de largo (75 pies). Los nuevos hallazgos han permitido una mejora gradual en el conocimiento sobre la anatomía y la fisiología de lo que ya se había visto como 'delfines mesozoicos' bastante avanzados. Christopher McGowan publicó una mayor cantidad de artículos y también llamó la atención del público en general sobre el grupo. El nuevo método de cladística proporcionó un medio para calcular exactamente las relaciones entre grupos de animales, y en 1999, Ryosuke Motani publicó el primer estudio extenso sobre la filogenética de los ictiosaurios. En 2003, McGowan y Motani publicaron el primer libro de texto moderno sobre la ictiosauria y sus parientes más cercanos.

Historia evolutiva

Origen

El origen de los ictiosaurios es polémico. Hasta hace poco, aún no se habían encontrado formas de transición claras con grupos de vertebrados terrestres, siendo las especies más antiguas conocidas del linaje de los ictiosaurios ya completamente acuáticas. En 2014, se describió un pequeño ictiosaurio basal del Triásico Inferior superior que había sido descubierto en China con características que sugerían un estilo de vida anfibio. En 1937, Friedrich von Huene incluso planteó la hipótesis de que los ictiosaurios no eran reptiles, sino que representaban un linaje desarrollado por separado de los anfibios. Hoy en día, esta noción ha sido descartada y existe un consenso de que los ictiosaurios son tetrápodos amniotas, que descienden de amniotas terrestres que ponen huevos durante el Pérmico tardío o el Triásico temprano. Sin embargo, ha resultado difícil establecer su posición dentro del árbol evolutivo de los amniotas, debido a que su morfología muy derivada oscurece su ascendencia. Se han planteado varias hipótesis contradictorias sobre el tema. En la segunda mitad del siglo XX, generalmente se asumía que los ictiosaurios pertenecían a la familia Anapsida, vistos como una rama temprana de la especie "primitiva" reptiles Esto explicaría la aparición temprana de los ictiosaurios en el registro fósil, y también su falta de afinidades claras con otros grupos de reptiles, ya que se suponía que los anápsidos eran poco especializados. Esta hipótesis se ha vuelto impopular por ser inherentemente vaga porque Anapsida es un grupo parafilético antinatural. Los análisis cladísticos cuantitativos exactos modernos indican consistentemente que los ictiosaurios son miembros del clado Diapsida. Algunos estudios mostraron una posición basal o baja en el árbol diápsido. Más análisis dan como resultado que sean Neodiapsida, un subgrupo diápsido derivado.

Hasta la década de 1980, se suponía una estrecha relación entre Ichthyosauria y Sauropterygia, otro grupo de reptiles marinos, dentro de un Euryapsida global. Hoy, sin embargo, esto generalmente se rechaza, y Euryapsida se considera un conjunto polifilético antinatural de reptiles que comparten algunas adaptaciones a un estilo de vida de natación. Una excepción es un estudio realizado en 1997 por John Merck, que mostró euriápsidos arcosauromorfos monofiléticos.

Did you mean:Affinity with the Hupehsuchus

Desde 1959 se conoce un segundo grupo enigmático de antiguos reptiles marinos, los Hupehsuchia. Al igual que los Ichthyopterygia, los Hupehsuchia tienen hocicos puntiagudos y muestran polidactilia, la posesión de más de cinco dedos de manos o pies. Sus extremidades se asemejan más a las de los animales terrestres, haciéndolos aparecer como una forma de transición entre estos y los ictiosaurios. Inicialmente, esta posibilidad se descuidó en gran medida porque los Hupehsuchia tienen una forma de propulsión fundamentalmente diferente, con un tronco extremadamente rígido. Las similitudes se explicaron como un caso de evolución convergente. Además, el origen de Hupehsuchia no es menos oscuro, lo que significa que una posible relación cercana difícilmente aclararía la posición evolutiva general de los ictiosaurios.

En 2014 se anunció Cartorhynchus, una especie pequeña de hocico corto, aletas grandes y tronco rígido. Su estilo de vida podría haber sido anfibio. Motani encontró que era más basal que el Ichthyopterygia y nombró a un clado abarcante Ichthyosauriformes. El último grupo se combinó con Hupesuchia en Ichthyosauromorpha. Se descubrió que los ictiosauromorfos eran diápsidos.

Las relaciones propuestas se muestran en este cladograma:

| Ichthyosauromorfo |

| ||||||||||||

Ictiopterigia temprana

Los primeros ictiosaurios se conocen en los estratos del Triásico Temprano y Temprano-Medio (Olenekiense y Anisian) de Canadá, China, Japón y Spitsbergen en Noruega, con una antigüedad de hasta 246 millones de años. Estas primeras formas incluían los géneros Chaohusaurus, Grippia y Utatsusaurus. Incluso los fósiles más antiguos muestran que fueron hace unos 250 millones de años, solo dos millones de años después de la extinción masiva del Pérmico. Esta diversidad temprana sugiere un origen aún más temprano, posiblemente del Pérmico tardío. Se parecían más a los lagartos con aletas que a los peces o delfines a los que se parecían las especies posteriores, más familiares. Sus cuerpos eran alargados y probablemente utilizaban una locomoción anguiliforme, nadando por ondulaciones de todo el tronco. Al igual que los animales terrestres, sus fajas pectorales y pelvis eran de construcción robusta, y sus vértebras todavía poseían los procesos entrelazados habituales para sostener el cuerpo contra la fuerza de la gravedad. Sin embargo, ya estaban bastante avanzados en tener extremidades que se habían transformado completamente en aletas. Probablemente también eran de sangre caliente y vivíparos.

Estos primeros "protoictiosaurios" tenía una construcción tan distintiva en comparación con los "ictiosaurios propiamente dichos" que Motani los excluyó de Ichthyosauria y los colocó en una posición basal en un clado más grande, Ichthyopterygia. Sin embargo, esta solución no fue adoptada por todos los investigadores.

Formas del Triásico posterior

Las formas basales rápidamente dieron origen a los ictiosaurios en sentido estricto en algún momento alrededor del límite entre el Triásico temprano y el Triásico medio; los primeros ictiosaurios en el sentido que Motani le dio al concepto, aparecen hace unos 245 millones de años. Más tarde, estos se diversificaron en una variedad de formas, incluido el Cymbospondylus con forma de serpiente marina inmóvil, una forma problemática que alcanzaba los diez metros de largo, y formas más pequeñas y típicas como Mixosaurus.. Los Mixosauria ya eran muy parecidos a los peces con un cráneo puntiagudo, un tronco más corto, una aleta caudal más vertical, una aleta dorsal y aletas cortas que contenían muchas falanges. El grupo hermano de Mixosauria eran los Merriamosauria más avanzados. Hacia el Triásico superior, los merriamosaurios consistían tanto en el gran Shatasauria clásico como en los más avanzados, "parecidos a delfines" Euictiosaurio. Los expertos no están de acuerdo sobre si estos representan un continuo evolutivo, con los shastosaurios menos especializados como un grado parafilético que estaba evolucionando hacia formas más avanzadas, o si los dos eran clados separados que evolucionaron a partir de un ancestro común anterior. Euichthyosauria poseía aletas delanteras más estrechas, con un número reducido de dedos. Los euictiosaurios basales fueron Californosaurus y Toretocnemus. Una rama más derivada fueron las Parvipelvia, de pelvis reducida, cuyas formas basales son Hudsonelpidia y Macgowania.

Durante el Carnian y el Norian, Shastosauria alcanzó tamaños enormes. Shonisaurus popularis, conocido a partir de una serie de especímenes del Carnian de Nevada, medía 15 m (49 pies) de largo. Norian Shonisauridae se conocen de ambos lados del Pacífico. Himalayasaurus tibetensis y Tibetosaurus (probablemente un sinónimo) se han encontrado en el Tíbet. Algunos ictiosaurios grandes (de 10 a 15 m de largo) han sido colocados en el género Shonisaurus. El gigantesco Shonisaurus sikanniensis (considerado como un shastasaurus entre 2011 y 2013) cuyos restos fueron encontrados en la Formación Pardonet de la Columbia Británica por Elizabeth Nicholls, se ha estimado que mide hasta 21 m (69 ft) de longitud, si es correcto, el reptil marino más grande conocido hasta la fecha.

En el Triásico superior, los ictiosaurios alcanzaron la cima de su diversidad. Ocuparon muchos nichos ecológicos. Algunos eran depredadores del ápice; otros eran cazadores de presas pequeñas. Varias especies tal vez se especializaron en la alimentación por succión o se alimentaban de carnero; también se conocen formas durofágicas. Hacia el final del Triásico tardío, parece haber ocurrido una disminución de la variabilidad. La especie gigante parecía haber desaparecido al final del Norian. Los ictiosaurios réticos (último Triásico) se conocen en Inglaterra, y son muy similares a los del Jurásico temprano. Una posible explicación es una mayor competencia de tiburones, Teleostei y el primer Plesiosauria. Al igual que los dinosaurios, los ictiosaurios y sus contemporáneos, los plesiosaurios, sobrevivieron al evento de extinción del Triásico-Jurásico y rápidamente se diversificaron nuevamente para llenar los nichos ecológicos vacantes del Jurásico temprano.

Jurásico

Durante el Jurásico temprano, los ictiosaurios todavía mostraban una gran variedad de especies, que oscilaban entre 1 y 10 m (3 y 33 pies) de longitud. Muchos especímenes bien conservados de Inglaterra y Alemania datan de esta época y los géneros bien conocidos incluyen Eurhinosaurus, Ichthyosaurus, Leptonectes, Stenopterygius , y el gran depredador Temnodontosaurus. También estaban presentes más parvipelvianos basales como Suevoleviathan. Sin embargo, la variabilidad morfológica general se había reducido considerablemente. Las formas gigantes, los comedores de succión y las especies durofágicas estuvieron ausentes. Muchos de estos géneros poseían cuerpos aerodinámicos, similares a los de los delfines, aunque los clados más basales como Eurhinosauria, que incluyen Leptonectes y Eurhinosaurus, tenían cuerpos más largos y hocicos largos.

Se conocen pocos fósiles de ictiosaurio del Jurásico medio. Esto podría ser el resultado del pobre registro fósil en general de esta época. Los estratos del Jurásico superior parecen indicar que se había producido una mayor disminución de la diversidad. Desde el Jurásico Medio en adelante, casi todos los ictiosaurios pertenecieron al clado de los tunosaurios Ophthalmosauridae. Representados por el Ophthalmosaurus de 4 m de largo (13 pies) y géneros relacionados, eran muy similares en estructura general al Ichthyosaurus. Los ojos de Ophthalmosaurus eran enormes, y estos animales probablemente cazaban en aguas oscuras y profundas. Sin embargo, nuevos hallazgos del Cretácico indican que la diversidad de ictiosaurios en el Jurásico superior debe haber sido subestimada.

Cretácico

Tradicionalmente, se consideraba que la diversidad de los ictiosaurios disminuía aún más con el Cretácico, aunque tenían una distribución mundial. Todos los fósiles de este período fueron referidos a un solo género: Platypterygius. Se pensaba que este último género de ictiosaurios se había extinguido a principios del Cretácico tardío, durante el Cenomaniano hace unos 95 millones de años, mucho antes que otros grandes grupos de reptiles del Mesozoico que sobrevivieron hasta el final del Cretácico. Se han propuesto dos explicaciones principales para esta extinción, incluida la casualidad o la competencia de otros grandes depredadores marinos como los plesiosaurios. La especialización excesiva de los ictiosaurios puede ser un factor que contribuya a su extinción, posiblemente al no poder 'mantenerse al día'. con peces teleósteos rápidos, que se habían vuelto dominantes en este momento, contra los cuales las estrategias de emboscada de sentarse y esperar de los mosasauroides demostraron ser superiores. Este modelo enfatizaba así el estancamiento evolutivo, siendo la única innovación mostrada por Platypterygius sus diez dedos.

Estudios recientes, sin embargo, muestran que los ictiosaurios en realidad eran mucho más diversos en el Cretácico de lo que se pensaba anteriormente. Fragmentos anteriormente referidos a "Platypterygius" se ha encontrado que son de varios taxones diferentes. A partir de 2012, se sabe que al menos ocho linajes han atravesado el límite Jurásico-Cretácico, incluidos Acamptonectes, Sveltonectes, Caypullisaurus y Maiaspondylus. En 2013, se reveló un tunosaurio basal del Cretácico: Malawania. De hecho, probablemente ocurrió una radiación durante el Cretácico Inferior debido a un aumento de las líneas costeras cuando los continentes se separaron aún más.

La desaparición de los ictiosaurios se ha descrito como un proceso de dos pasos. Un primer evento de extinción a principios del Cenomaniano eliminó dos de los tres gremios de alimentación de ictiosaurios aún presentes: los 'especialistas en presas blandas' y los 'generalistas', dejando solo un grupo de depredadores del ápice no especializado. El segundo evento de extinción tuvo lugar durante el evento límite Cenomaniano-Turoniano, un 'evento anóxico' marino, después del cual solo sobrevivió un solo linaje, Platypterygius hercynicus, que luego desapareció alrededor de 93 millones hace años que. La extinción de los ictiosaurios fue, por lo tanto, un par de eventos abruptos en lugar de un largo declive, probablemente relacionado con los trastornos ambientales y los cambios climáticos en el Cenomaniano y el Turoniense. Es poco probable que la competencia con los primeros mosasaurios haya sido un factor contribuyente, ya que los grandes mosasaurios no aparecieron hasta 3 millones de años después de la extinción de los ictiosaurios, llenando el vacío ecológico resultante que dejó la extinción de los ictiosaurios. Los policoltílidos plesiosaurios quizás también llenaron algunos de los nichos que antes ocupaban los ictiosaurios, aunque habían coexistido durante 19 millones de años. La extinción probablemente fue el resultado del cambio ecológico y la volatilidad que causó cambios en la migración, la disponibilidad de alimentos y las zonas de nacimiento. Esta parte del Cretácico fue una en la que ocurrieron muchas otras extinciones marinas, incluidas las de algunos tipos de microplancton, amonites, belemnites y bivalvos formadores de arrecifes.

Filogenia

En la filogenia moderna, se definen clados que contienen todas las especies que forman una determinada rama del árbol evolutivo. Esto también permite indicar claramente todas las relaciones entre los varios subgrupos en un cladograma. En 1999, Motani definió un clado de nodo Ichthyopterygia como el grupo formado por el último ancestro común de Ichthyosaurus communis, Utatsusaurus hataii y Parvinatator wapitiensis; y todos sus descendientes. Dentro de la filogenia de Motani, los Ichthyopterygia eran el clado principal más grande de un clado de tallo más pequeño Ichthyosauria que se definió como el grupo formado por Ichthyosaurus communis y todas las especies más estrechamente relacionadas con Ichthyosaurus que a Grippia longirostris. El concepto de Motani de Ichthyosauria era, por lo tanto, más limitado que el tradicional que también contenía formas basales, como Grippia, Utatsusaurus y Parvinatator.

El siguiente cladograma se basa en Motani (1999):

| Ichthyopterygia |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Maisch & propuso una terminología alternativa. Matzke en 2000, tratando de preservar el contenido tradicional y más amplio del concepto Ichthyosauria. Definieron un nodo clado Ichthyosauria como el grupo formado por el último ancestro común de Thaisaurus chonglakmanii, Utatsusaurus hataii y Ophthalmosaurus icenicus, y todos sus descendientes. Ichthyosauria sensu Motani podría ser materialmente idéntico a un clado que Maisch & Matzke en 2000 llamó Hueneosauria, dependiendo de las relaciones reales.

Cladograma basado en Maisch y Matzke (2000) y Maisch y Matzke (2003) con nombres de clados siguiendo a Maisch (2010):

| Ichthyosauria |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| → Merriamosauria |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Descripción

Tamaño

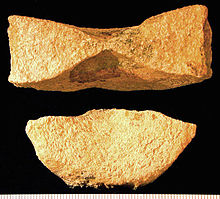

Los ictiosaurios tenían un promedio de 2 a 4 m (6,6 a 13,1 pies) de largo. Algunas muestras individuales medían tan solo 0,3 m (1 ft); algunas especies eran mucho más grandes: el Shonisaurus popularis del Triásico medía unos 15 m (49 ft) de largo y en 2004 se estimó Shonisaurus sikanniensis (clasificado como shastasaurus entre 2011 y 2013) haber tenido 21 m (69 pies) de largo. Los hallazgos fragmentarios sugieren la presencia de una forma de 15 m de largo (49 pies) en el Jurásico temprano. En 2018, se informaron fragmentos de mandíbula inferior de Inglaterra que indicaban una longitud de entre 20 y 25 m (66 a 82 pies). Según las estimaciones de peso de Ryosuke Motani, un Stenopterygius de 2,4 m (8 ft) pesaba alrededor de 163–168 kg (359–370 lb), mientras que un Ophthalmosaurus icenicus de 4 m (13 ft) i> pesaba entre 930 y 950 kg (2050–2090 lb).

Construcción general

Si bien los primeros miembros conocidos del linaje de los ictiosaurios tenían una estructura más parecida a la de una anguila, los ictiosaurios posteriores se parecían a los peces o delfines más típicos, con una cabeza parecida a la de una marsopa con un cuello corto y un hocico largo. Las extremidades delanteras y traseras del ictiosaurio se habían transformado completamente en aletas. Algunas especies tenían una aleta en la espalda y una aleta más o menos vertical en la parte posterior de una cola bastante corta. Aunque los ictiosaurios parecían peces, no lo eran.

El biólogo evolutivo Stephen Jay Gould dijo que el ictiosaurio era su ejemplo favorito de evolución convergente, donde las similitudes de estructura son análogas, no homólogas, por lo que no son causadas por una descendencia común, sino por una adaptación similar a un entorno idéntico:

Este reptil saliente del mar con ancestros terrestres confluyó tan fuertemente en los peces que realmente evolucionó una aleta dorsal y cola en el lugar correcto y con el diseño hidrológico adecuado. Estas estructuras son aún más notables porque evolucionaron de la nada: el reptil ancestral terrestre no tenía nada que hacer en la espalda o la hoja en la cola para servir como precursor.

Características de diagnóstico

Los ictiosaurios derivados en sentido estricto, tal como los definió Motani en 1999, difieren de sus parientes ictiopterigios basales más cercanos en ciertos rasgos. Motani enumeró varios de estos. La fosa nasal externa está ubicada en el costado del cráneo y apenas es visible desde arriba. El borde superior de la cuenca del ojo consta de una barra ósea formada por los huesos prefrontal y posfrontal. El postorbitario en vista lateral está excluido de la fenestra supratemporal. La abertura para el ojo parietal se encuentra en el borde del parietal y el hueso frontal. El ala lateral del pterigoideo está incompleta y variablemente osificada. El cúbito carece de la parte detrás del eje del eje original. Las vértebras dorsales posteriores tienen forma de disco.

Esqueleto

Cráneo

La ictiopterigia basal ya tenía cráneos triangulares alargados. Con los ictiosaurios en sentido estricto, sus hocicos se volvieron muy puntiagudos. El hocico está formado por el premaxilar. El maxilar posterior suele ser más corto y, a veces, está excluido de la fosa nasal externa por la rama posterior del premaxilar. En consecuencia, el número de dientes premaxilares es alto, mientras que los dientes maxilares son menos numerosos o incluso están completamente ausentes. La parte superior trasera del hocico está formada por los huesos nasales. Las especies derivadas tienen un foramen interno, una abertura en la línea media que separa la parte posterior de los huesos nasales. El hueso nasal generalmente forma el borde superior y frontal de la fosa nasal ósea, que a menudo se coloca justo en frente de la cuenca del ojo. Sin embargo, en algunas especies del Triásico, la premaxila está tan fuertemente extendida en la parte posterior que incluso excluye la nasal de la fosa nasal.

La parte posterior del cráneo está dominada por una cuenca ocular grande, que a menudo cubre la mayor parte de la superficie lateral posterior. En el alveolo se encuentra un gran anillo escleral; esta es una estructura circular de pequeños segmentos óseos superpuestos que protegen el ojo contra la presión del agua. Tanto en sentido relativo como absoluto, los ictiosaurios tienen las cuencas oculares más grandes de todos los vertebrados conocidos. Los otros elementos posteriores del cráneo suelen estar tan comprimidos y fusionados que son difíciles de identificar. Por lo general, se suponía que el elemento posterior superior del cráneo era el hueso supratemporal, mientras que el escamoso y el cuadratoyugal a veces estaban fusionados. Sin embargo, en 1968, Alfred Sherwood Romer afirmó que el presunto supratemporal era de hecho el escamoso, una interpretación que fue apoyada por McGowan en 1973. Sin embargo, en 1990, John Steve Massare convenció a la mayoría de los investigadores de que la identificación original había sido la correcta después de todo. El supratemporal forma el borde posterior de la abertura supratemporal; falta una abertura temporal inferior en el lateral. El borde anterior de la abertura supratemporal suele estar formado por el posfrontal; solo con el Utatsusaurus muy basal, el postorbital y el escamoso aún alcanzan el borde. Entre las aberturas supratemporales emparejadas, el techo del cráneo es estrecho; algunas especies tienen una cresta longitudinal como un accesorio para los músculos de la mandíbula. Los ictiopterigios basales tienen un ojo parietal que se abre entre los huesos parietales emparejados. Con los ictiosaurios propiamente dichos, esta abertura se mueve hacia el frente, primero hacia el borde entre los parietales y los frontales y finalmente entre los frontales, una condición que muestran las especies derivadas. Faltan huesos posparietales y tabulares. A menudo, los huesos de la parte posterior del cráneo y el paladar están osificados de forma incompleta, aparentemente habiendo quedado en parte cartílago. El cóndilo occipital suele ser muy convexo. El estribo, el hueso que transmite las ondas sonoras desde el tímpano hasta el oído medio, es alargado y no está atravesado por un agujero. Típicamente faltan dientes pterigoideos.

Mandíbulas inferiores

Al igual que el hocico, las mandíbulas inferiores son alargadas. Sin embargo, en algunas especies, como Eurhinosaurus y Excalibosaurus, la parte delantera del hocico sobresale mucho más allá de las mandíbulas inferiores. Mientras que la parte delantera de la mandíbula inferior suele ser baja, su profundidad trasera es muy variable. La mayor parte de la mandíbula inferior está formada por el dentario anterior, el hueso que lleva los dientes. En su lado interno, el dentario está cubierto por un esplenio que se extiende hacia adelante hasta la sínfisis, la superficie de contacto común donde ambas mandíbulas inferiores crecen juntas. Las articulaciones de las mandíbulas no permiten un movimiento de masticación horizontal: funcionan como simples bisagras para abrir o cerrar verticalmente las mandíbulas.

Dientes

Los dientes de los ictiosaurios suelen ser cónicos. Las especies que se alimentan de peces tienen coronas dentales largas y delgadas que están ligeramente curvadas. Las formas especializadas en atrapar presas más grandes tienen dientes más cortos, anchos y rectos; a veces, los bordes cortantes están presentes. Thalattoarchon, un depredador ápice, tenía dientes más grandes formados como cuchillas aplanadas. Las especies durófagas que comían mariscos tienen dientes bajos y convexos que están muy juntos. Muchas denticiones de ictiosaurios son heterodontes y combinan varias formas de dientes, p. dientes pequeños en la parte delantera y dientes más grandes en la parte trasera. Los dientes generalmente se colocan en las cavidades de los dientes; las especies derivadas poseen un surco dental común. En este último caso, los individuos adultos a veces se vuelven desdentados. Los dientes en las cavidades de los dientes a veces se fusionan con la mandíbula. Con dientes de ictiosaurio, la dentina muestra arrugas verticales prominentes. Las formas durofágicas tienen dientes con profundos surcos verticales y arrugas en el esmalte.

Postcráneo

Columna vertebral

Los ictiopterigios basales, al igual que sus antepasados terrestres, todavía tenían vértebras que poseían un conjunto completo de procesos que les permitían entrelazarse y articularse, formando una columna vertebral que soportaba el peso del cuerpo. Como los ictiosaurios eran completamente acuáticos, sus cuerpos estaban sostenidos por la fuerza de Arquímedes que ejercía el agua; en otras palabras, eran boyantes. Por lo tanto, los procesos vertebrales habían perdido gran parte de su función. Los primeros ictiosaurios propiamente dichos tenían vértebras dorsales traseras que habían adquirido forma de disco, como las de los peces típicos. Con especies más derivadas, las dorsales delanteras también se convirtieron en discos. Gradualmente, la mayoría de los procesos se perdieron, incluidos los de inserción de las costillas. Los cuerpos vertebrales se hicieron mucho más cortos. Los lados delantero y trasero de los discos se ahuecaron, lo que resultó en una condición denominada anficelosa. Una sección transversal de dicha vértebra tiene forma de reloj de arena. Esta morfología es única dentro de Amniota y hace que sea fácil distinguir las vértebras de ictiosaurio de las de otros reptiles marinos. El único proceso que mantuvo su función fue la columna vertebral en la parte superior, sirviendo como un accesorio para los músculos dorsales. Sin embargo, incluso la columna vertebral se convirtió en una estructura simple. El arco neural, del cual era una consecuencia, normalmente ya no se fusionaba con el centro vertebral.

El cuello es corto y las especies derivadas muestran una reducción en el número de vértebras cervicales. El cuello corto coloca el cráneo cerca del tronco, generalmente en una ligera elevación oblicua. Las especies derivadas suelen tener también un número reducido de dorsales, siendo el total de vértebras presacras unas cuarenta o cincuenta. La columna vertebral está poco diferenciada. Los ictiopterigios basales todavía tienen dos vértebras sacras, pero no están fusionadas. Las formas del Triásico Temprano tienen una base de cola aplanada transversalmente con espinas altas para un movimiento de cola ondulante. Las formas derivadas tienen una cola más corta con el pliegue característico al final; una sección de vértebras en forma de cuña, que sostenía el lóbulo carnoso de la aleta caudal superior, forzaba el extremo de la cola hacia el lóbulo de la aleta inferior.

Como las especies derivadas ya no tienen procesos transversales en sus vértebras, nuevamente una condición única en Amniota, las articulaciones de las costillas parapofisarias y diapofisarias se han reducido a facetas planas, al menos una de las cuales está ubicada en el cuerpo vertebral. El número de facetas puede ser uno o dos; su perfil puede ser circular u ovalado. Su forma a menudo difiere según la posición de la vértebra dentro de la columna. La presencia de dos facetas por lado no implica que la costilla en sí tenga dos cabezas: a menudo, incluso en ese caso, tiene una sola cabeza. Las nervaduras suelen ser muy finas y poseen una ranura longitudinal tanto en el lado interior como en el exterior. La parte inferior del tórax está formada por gastralia. Estas costillas del vientre tienen un solo segmento central y uno o dos segmentos externos por lado. No están fusionados en un plastrón real. Por lo general, dos gastralia están presentes por costilla dorsal.

Esqueleto apendicular

La cintura escapular de los ictiosaurios no presenta muchas modificaciones con respecto a su estado original. Algunas formas basales muestran un omóplato o un omóplato en forma de hacha o de media luna; las formas derivadas tienen una hoja alargada colocada sobre una base más ancha. La escápula no está fusionada con la coracoides en un escapulocoracoides, lo que indica que las fuerzas ejercidas sobre la cintura escapular fueron moderadas. La articulación del hombro se coloca en el borde entre la escápula y la coracoides. Ambos coracoides están fusionados en su línea media común. La forma de la coracoides es muy variable, pero suele ser bastante baja. La parte superior de la cintura escapular está formada por dos clavículas largas y delgadas, coronadas por un hueso interclavicular central, grande y triangular con formas basales, pequeñas y en forma de T en las especies jurásicas. Los huesos del pecho o el esternón están ausentes.

Las formas basales tienen una extremidad anterior que todavía está funcionalmente diferenciada, en algunos detalles se asemeja al brazo de sus antepasados que habitan en la tierra; el cúbito y el radio son alargados y algo separados; los carpianos están redondeados, lo que permite que la muñeca gire; el número de falanges está dentro del rango mostrado por los animales terrestres. Los ictiosaurios propiamente dichos, por el contrario, tienen una extremidad anterior totalmente adaptada a su función de aleta. Sin embargo, las adaptaciones son muy variables. Las especies triásicas suelen tener un húmero muy derivado, transformado en un disco. Las especies del Jurásico tienden a tener una forma humeral más alargada con una cabeza redondeada, un eje estrecho y un extremo inferior expandido. El radio y el cúbito siempre están fuertemente aplanados, pero pueden ser circulares, con o sin muesca, o tener cintura. Las muescas pueden ser homólogas a los ejes originales, pero también de nueva forma. Las formas jurásicas ya no tienen un espacio, el spatium interosseum, entre el radio y el cúbito. A menudo, estos últimos huesos se fusionan gradualmente en elementos inferiores en forma de disco: los hasta cuatro carpianos que, a su vez, difieren poco en la forma de los hasta cinco metacarpianos.

Una condición fuertemente derivada muestra las falanges, pequeños elementos en forma de disco colocados en largas filas. A veces, el número de dedos se reduce a tan solo dos. Este es un fenómeno bastante común dentro de los tetrápodos. Único, sin embargo, para los tetrápodos derivados, es el hecho de que algunas especies muestran polidactilia no patológica, con un número de dedos superior a cinco. Algunas especies tienen diez dedos por mano. Estos dedos, de nuevo, pueden tener un mayor número de falanges, hasta treinta, un fenómeno llamado hiperfalangia, también conocido en plesiosauria, mosasaurios y cetáceos. El elevado número de elementos permite que el flipper tenga forma de hidroala. Cuando hay un gran número de dedos, es difícil determinar su identidad. Por lo general, se supone que se agregaron dedos tanto en la parte delantera como en la trasera, quizás a un núcleo de cuatro dedos originales. Si se agregan dedos, a menudo también aumenta el número de metacarpianos y carpianos; a veces incluso está presente un elemento adicional en el antebrazo. Anteriormente, los ictiosaurios se dividían comúnmente en "longipinnate" y "latipinados" formas, según la forma larga o ancha de las aletas delanteras, pero investigaciones recientes han demostrado que estos no son grupos naturales; Los clados de ictiosaurios a menudo contienen especies con y sin extremidades anteriores alargadas.

La pelvis de los ictiosaurios suele ser bastante reducida. Los tres huesos pélvicos: el ilion, el isquion y el hueso púbico no están fusionados y, a menudo, ni siquiera se tocan entre sí. Además, los lados pélvicos izquierdo y derecho ya no se tocan; solo las formas basales todavía tienen costillas sacras que conectan el ilion con la columna vertebral. La articulación de la cadera no está cerrada por dentro. El hueso púbico normalmente no se conecta con el isquion detrás de él; el espacio intermedio es identificado por algunos trabajadores como la fenestra thyreoidea; otros investigadores niegan que el término sea aplicable dada la estructura suelta general de la pelvis. Algunas especies posteriores tienen un hueso púbico y un isquion conectados, pero en este caso, la cabeza femoral ya no se articula con la articulación de la cadera. Las especies triásicas tienen huesos púbicos e isquiones en forma de placas; en especies posteriores, estos elementos se alargan con un eje estrecho y pueden formar una sola varilla.

Normalmente, las patas traseras son más cortas que las delanteras y poseen una menor cantidad de elementos. A menudo, la aleta trasera tiene solo la mitad de la longitud de la aleta delantera. El fémur es corto y ancho, a menudo con una cintura estrecha y un extremo inferior expandido. La tibia, el peroné y los metatarsianos se fusionan en un mosaico de discos óseos que sostienen el hidroala. Están presentes de tres a seis dedos. Las falanges de los dedos de los pies también muestran hiperfalangia; excepcionalmente, Ophthalmosaurus muestra un número reducido de falanges.

Tejido blando

Todas las primeras reconstrucciones de ictiosaurios omitían las aletas dorsales y caudales (cola), que no estaban sostenidas por ninguna estructura esquelética dura, por lo que no se conservaron en muchos fósiles. Solo el lóbulo inferior de la cola está sostenido por la columna vertebral. A principios de la década de 1880, se descubrieron los primeros contornos del cuerpo de los ictiosaurios. En 1881, Richard Owen reportó contornos corporales de ictiosaurios que mostraban aletas caudales de rocas del Jurásico Inferior en Barrow-upon-Soar, Inglaterra. Desde entonces, otros especímenes bien conservados han demostrado que en algunos ictiosaurios más primitivos, como un espécimen de Chaohusaurus geishanensis, la aleta caudal estaba débilmente desarrollada y solo tenía un lóbulo dorsal de la cola, lo que hacía que la cola fuera más parecida a una paleta.. Con los años, la visibilidad del lóbulo de la cola se ha desvanecido en este espécimen.

La presencia de aletas dorsales en los ictiosaurios ha sido controvertida. Los especímenes finamente conservados de Holzmaden Lagerstätten en Alemania encontrados a fines del siglo XIX revelaron rastros adicionales, generalmente conservados en negro, del contorno de todo el cuerpo, incluida la primera evidencia de aletas dorsales en ictiosaurios. Las condiciones únicas permitieron la preservación de estos contornos, que probablemente consisten en esteras bacterianas, no en los restos de los tejidos originales en sí. En 1987, David Martill argumentó que, dado el método indirecto de conservación por bacterias, era poco probable que estos contornos se hubieran conservado de manera confiable con detalles finos. Llegó a la conclusión de que no se habían descubierto aletas dorsales auténticas. Después de que los colgajos de piel desplazados del cuerpo se hubieran malinterpretado inicialmente como aletas, los preparadores de fósiles más tarde llegaron a esperar que tales aletas estuvieran presentes y habrían identificado cualquier decoloración en la posición apropiada como una aleta dorsal o incluso habrían falsificado tales estructuras. La falta de una aleta dorsal también explicaría por qué los ictiosaurios, a diferencia de las marsopas, retuvieron las aletas traseras, ya que estas eran necesarias para la estabilidad. Otros investigadores notaron que, si bien los contornos podrían haber sido afilados y suavizados por los preparadores porque las esteras de bacterias fósiles generalmente tienen bordes poco definidos, muchas de las aletas dorsales conservadas probablemente eran auténticas y al menos algo cercanas al contorno del cuerpo real. Al menos un espécimen, R158 (en las colecciones del Paleontologiska Museet, Universidad de Uppsala), muestra los bordes descoloridos esperados de una estera bacteriana, por lo que no ha sido alterado por los preparadores, pero aún conserva un contorno corporal generalmente similar al del atún, incluido un aleta dorsal. En 1993, Martill admitió que al menos algunos ejemplares de aletas dorsales son auténticos.

Los especímenes fósiles que conservaron las aletas dorsales también mostraron que las aletas eran puntiagudas y, a menudo, mucho más anchas de lo que sugerirían los huesos subyacentes. Las aletas estaban sostenidas por tejido fibroso. En algunos especímenes, son visibles cuatro capas de colágeno, las fibras de las capas de cobertura se cruzan con las del colágeno que se encuentra debajo.

En 2017, en la posidonia esquisto alemana se informó del descubrimiento de vértebras de Stenopterygius de 182,7 millones de años de antigüedad en un nódulo de carbonato, que aún contenía fibras de colágeno, colesterol, plaquetas y células blancas de la sangre. Las estructuras no habrían sido petrificadas, pero representan los tejidos orgánicos originales de los cuales se pudieron identificar las biomoléculas. La excepcional conservación se explica por el entorno protector que ofrece el nódulo. Los glóbulos rojos encontrados tenían entre un cuarto y un quinto del tamaño de los de los mamíferos modernos. Esto habría sido una adaptación para una mejor absorción de oxígeno, también en vista de los bajos niveles de oxígeno durante el Toarciense. El colesterol tenía un componente de isótopo alto en carbono 13 que podría indicar una posición más alta en la cadena alimentaria y una dieta de pescado y cefalópodos.

En 2018, se descubrió evidencia de grasa con Stenopterygius.

Piel y coloración

Por lo general, los fósiles que lo conservan sugieren que la piel de los ictiosaurios era suave y elástica, sin escamas. Sin embargo, estos restos no son impresiones per se, sino contornos formados a partir del crecimiento bacteriano. En un caso, se informó una impresión real de la piel de un espécimen de Aegirosaurus encontrado en Solnhofen Plattenkalk, rocas que fueron capaces de preservar hasta el más mínimo detalle. Escamas minúsculas parecían ser visibles en este espécimen.

La coloración de los ictiosaurios es difícil de determinar. En 1956, Mary Whitear informó haber encontrado melanocitos, células pigmentarias en las que aún estarían presentes gránulos de pigmento marrón rojizo, en una muestra de piel de un fósil británico, R 509. el fondo) como tiburones, pingüinos y otros animales modernos, que sirven como camuflaje durante la caza. Esto fue contradicho en 2014 por el descubrimiento de melanosomas, estructuras negras que contienen melanina, en la piel del espécimen de ictiosaurio YORYM 1993.338 por Johan Lindgren de la Universidad de Lund. Se concluyó que los ictiosaurios probablemente tenían un color oscuro uniforme para la termorregulación y para camuflarlos en aguas profundas mientras cazaban. Esto contrasta con los mosasáuridos y las tortugas laúd prehistóricas, que se encontró que estaban sombreadas. Sin embargo, un estudio de 2015 dudó de que Lindgren y sus colegas' interpretación. Este estudio señaló que una capa basal de melanosomas en la piel es omnipresente en la coloración de los reptiles, pero no necesariamente corresponde a una apariencia oscura. Otras estructuras de cromatóforos (como los iridióforos, los xantóforos y los eritróforos) afectan la coloración de los reptiles existentes, pero rara vez se conservan o identifican en los fósiles. Por lo tanto, debido a la presencia desconocida de estos cromatóforos, YORYM 1993.338 podría haber sido sombreado, verde o varios otros colores o patrones. En 2018, Lindgren y sus colegas también apoyaron que los ictiosaurios habrían sido contrasombreados, sobre la base de la distribución. variación de melanóforos que contienen eumelanina encontrada en el espécimen de Stenopterygius.

Gastrolitos

Los gastrolitos, cálculos estomacales que podrían haber ayudado a la digestión o regulado la flotabilidad, solo se han encontrado en unas pocas ocasiones asociados con esqueletos de ictiosaurios, una vez con un espécimen de Nannopterygius y una segunda vez en un Panjiangsaurus fósil. Sin embargo, los coprolitos de ictiosaurio, las heces petrificadas, son muy comunes y Mary Anning ya las vende.

Paleobiología

Ecología

Además de las similitudes obvias con los peces, los ictiosaurios también compartían características de desarrollo paralelas con los delfines, los tiburones lamnidos y los atunes. Esto les dio una apariencia bastante similar, posiblemente implicó niveles de actividad similares (incluida la termorregulación) y presumiblemente los colocó en términos generales en un nicho ecológico similar. Los ictiosaurios no eran principalmente animales costeros; también habitaban el océano abierto. Se han encontrado en todos los océanos mesozoicos. Esto es cierto incluso para los primeros ictiopterigios, lo que hace imposible la identificación de un área determinada como su lugar de origen.

Alimentación

Los ictiosaurios eran carnívoros; variaron tanto en tamaño y sobrevivieron durante tanto tiempo que es probable que hayan tenido una amplia gama de presas. Las especies con hocicos puntiagudos se adaptaron para agarrar animales más pequeños. McGowan especuló que las formas con mandíbulas superiores sobresalientes, en Eurhinosauria, habrían usado sus hocicos puntiagudos para acuchillar a sus presas, como se ha supuesto para el pez espada. El contenido intestinal más comúnmente conservado en los ictiosaurios son los restos de cefalópodos. Con menos frecuencia, se alimentaban de peces y otros vertebrados, incluidos ictiosaurios más pequeños. La gran forma triásica Thalattoarchon tenía dientes grandes y afilados y probablemente era un macrodepredador, capaz de matar presas de su propio tamaño, y Himalayasaurus y varias especies de Temnodontosaurus también compartieron adaptaciones para matar presas muy grandes. Estas preferencias alimentarias han sido confirmadas por coprolitos que contienen restos de peces y cefalópodos. Otra confirmación la proporcionan los contenidos estomacales fosilizados. Buckland en 1835 describió la presencia en un espécimen de una gran masa de peces parcialmente digeridos, reconocibles por sus escamas. Investigaciones posteriores en 1968 determinaron que estos pertenecían al género de peces Pholidophorus, pero también que estaban presentes picos de cefalópodos y anzuelos de succión. Aparentemente, tales partículas duras de comida eran retenidas por el estómago y regurgitadas regularmente. También se comieron cadáveres de animales ahogados: en 2003 se informó que un espécimen de Platypterygius longmani tenía, además de peces y una tortuga, los huesos de un ave terrestre en el estómago.

Algunos de los primeros ictiosaurios eran durofagos y tenían dientes planos convexos adaptados para triturar mariscos. Por lo tanto, comieron bentos del fondo de los mares poco profundos. Otras especies tal vez se alimentaban por succión, succionando animales a la boca abriendo rápidamente sus mandíbulas relativamente cortas. Esto se asumió por primera vez para Shonisaurus, cuyo gigante de esta manera podría haber asegurado un suministro constante de alimentos para su enorme cuerpo, y en 2011 para el Guanlingsaurus liangae de hocico corto. Sin embargo, en 2013 un estudio concluyó que el hueso hioides de los ictiosaurios, en la base de la lengua, no estaba lo suficientemente osificado para soportar un movimiento de alimentación por succión y sugirió la alternativa de que tales especies se alimentaban de carneros, recolectando comida nadando constantemente hacia adelante con una boca abierta. boca.

Los ictiosaurios típicos tenían ojos muy grandes, protegidos dentro de un anillo óseo, lo que sugiere que pudieron haber cazado de noche oa grandes profundidades; los únicos animales existentes con ojos igualmente grandes son los calamares gigantes y colosales. Así, la vista parece haber sido uno de los principales sentidos empleados durante la caza. La audición podría haber sido pobre, dada la forma muy robusta del estribo. Sin embargo, los surcos en el paladar sugieren que el olfato podría haber sido agudo o incluso que los órganos electrosensoriales podrían haber estado presentes.

Los ictiosaurios mismos servían como alimento para otros animales. Durante el Triásico, sus depredadores naturales consistían principalmente en tiburones y otros ictiosaurios; en el Jurásico, a estos se unieron los grandes Plesiosauria y Thalattosuchia. Esto se confirma nuevamente por el contenido del estómago: en 2009, por ejemplo, se informó de un espécimen de plesiosaurio con un embrión de ictiosaurio en el intestino.

Locomoción

En los ictiosaurios, la principal propulsión la proporcionaba un movimiento lateral del cuerpo. Las primeras formas empleaban un movimiento anguiliforme o anguila, con ondulaciones de todo el tronco y la cola. Esto generalmente se considera bastante ineficiente. Las formas posteriores, como la Parvipelvia, tienen un tronco y una cola más cortos y probablemente usaron un movimiento carangiforme o incluso thunniforme más eficiente, en el que el último tercio del cuerpo, respectivamente, el extremo de la cola, se flexiona solamente. El tronco en tales especies es bastante rígido.

La cola era bilobulada, con el lóbulo inferior sostenido por la columna vertebral caudal, que estaba "doblada" ventralmente para seguir los contornos del lóbulo ventral. Las especies basales tenían una forma bastante asimétrica o "heterocercal" aleta de la cola. La asimetría difería de la de los tiburones en que el lóbulo inferior era más grande, en lugar del lóbulo superior. Las formas más derivadas tenían una aleta caudal simétrica casi vertical. Los tiburones usan su aleta caudal asimétrica para compensar el hecho de que tienen una flotabilidad negativa, más pesados que el agua, al hacer que la presión hacia abajo ejercida por la cola obligue al cuerpo como un todo en un ángulo ascendente. De esta manera, nadar hacia adelante generará suficiente sustentación para igualar la fuerza de hundimiento causada por su peso. En 1973, McGowan concluyó que, debido a que los ictiosaurios tienen una asimetría de la aleta de la cola invertida en comparación con los tiburones, aparentemente flotaban positivamente, eran más livianos que el agua, lo que se confirmaría por su falta de gastrolitos y paquiostosis o hueso denso. La cola habría servido para mantener el cuerpo en un ángulo descendente. Las aletas delanteras se usarían para empujar la parte delantera del cuerpo hacia abajo y controlar el cabeceo. Sin embargo, en 1987, Michael A. Taylor sugirió una hipótesis alternativa: como los ictiosaurios podían variar su contenido pulmonar, a diferencia de los tiburones (que carecen de vejiga natatoria), también podían regular su flotabilidad. Así, la cola servía principalmente para una propulsión neutra, mientras que las pequeñas variaciones en la flotabilidad se estabilizaban mediante ligeros cambios en los ángulos de las aletas. En 1992, McGowan aceptó este punto de vista, señalando que las colas de tiburón no son una buena analogía de las colas de ictiosaurio derivadas que tienen lóbulos más estrechos y son más verticales y simétricas. Las aletas de la cola derivadas de los ictiosaurios se parecen más a las del atún e indican una capacidad comparable para mantener una alta velocidad de crucero. Un estudio comparativo realizado por Motani en 2002 concluyó que, en los animales existentes, los lóbulos pequeños de la aleta caudal se correlacionan positivamente con una alta frecuencia de latidos. Los investigadores modernos generalmente coinciden en que los ictiosaurios tenían una flotabilidad negativa.

En 1994, Judy Massare concluyó que los ictiosaurios habían sido los reptiles marinos más rápidos. Su relación longitud/profundidad estaba entre tres y cinco, el número óptimo para minimizar la resistencia al agua o el arrastre. Su piel suave y sus cuerpos aerodinámicos evitaban turbulencias excesivas. Su eficiencia hidrodinámica, el grado en que la energía se convierte en un movimiento hacia adelante, se acercaría a la de los delfines y mediría alrededor de 0,8. Los ictiosaurios serían un quinto más rápidos que los plesiosaurios, aunque la mitad de la diferencia se explica asumiendo un metabolismo un 30% más alto para los ictiosaurios. Juntos, dentro del modelo de Massare, estos efectos dieron como resultado una velocidad de crucero de poco menos de cinco kilómetros por hora. Sin embargo, en 2002, Motani corrigió ciertos errores en las fórmulas de Massare y revisó la velocidad de crucero estimada a menos de dos kilómetros por hora, algo por debajo de la del Cetacea moderno. Sin embargo, como las velocidades estimadas para plesiosaurios y mosasáuridos también se revisaron a la baja, los ictiosaurios mantuvieron su posición relativa.

Los ictiosaurios tenían extremidades en forma de aletas de longitud relativa variable. La interpretación estándar es que estos, junto con la aleta dorsal y la aleta caudal, se usaron como superficies de control para la estabilidad direccional, el control de la guiñada y para estabilizar el cabeceo y el balanceo, en lugar de la propulsión. Sin embargo, durante la década de 1980, el paleontólogo alemán Jürgen Riess propuso un modelo alternativo. Después de haber estudiado el movimiento de vuelo que realizan las extremidades anteriores de los plesiosaurios, sugirió que al menos aquellos ictiosaurios que tenían aletas largas las usaban para un poderoso golpe de propulsión, moviéndolas hacia arriba y hacia abajo. Esto explicaría la no degeneración de la cintura escapular y la evolución de los huesos de la mano, cuyo perfecto perfil de hidroala habría sido inútil si no se hubiera empleado funcionalmente. Pensó haber descubierto análogos modernos en el pez pulmonado de Queensland y el delfín del río Amazonas, que supuso que también usaban sus largas aletas para propulsarse. Riess expuso esta hipótesis en una serie de artículos. Esta interpretación alternativa generalmente no fue adoptada por otros trabajadores. En 1998, Darren Naish señaló que el pez pulmonado y el delfín de río en realidad no usan sus aletas de esta manera y que, p. la ballena jorobada moderna tiene aletas delanteras muy largas, sostenidas por un mosaico de huesos, pero que, sin embargo, sirven principalmente como timones. En 2013, un estudio concluyó que las aletas anchas de los ictiosaurios, como las de Platyptergygius, no se usaban para la propulsión sino como superficie de control.

Buceo

Muchos de los vertebrados marinos que respiran por los pulmones son capaces de bucear profundamente. Hay algunos indicios sobre la capacidad de buceo de los ictiosaurios. Ascender rápidamente desde una mayor profundidad puede causar enfermedad por descompresión. La necrosis ósea resultante ha sido bien documentada en ictiosaurios del Jurásico y Cretácico, donde está presente en el 15% y el 18% de los especímenes, respectivamente, pero es rara en las especies del Triásico. Esto podría ser una señal de que las formas basales no se sumergieron tan profundamente, pero también podría explicarse por una mayor presión de depredación durante las épocas posteriores, lo que con mayor frecuencia requirió un vuelo rápido a la superficie. Sin embargo, esta última posibilidad se contradice con el hecho de que, con los animales modernos, el daño no es causado por un número limitado de incidentes de ascensión rápida, sino por una acumulación gradual de degeneración no invalidante durante el comportamiento normal de buceo.

Los ojos de los ictiosaurios proporcionan evidencia adicional de que, entre los vertebrados, son tanto relativa como absolutamente los más grandes conocidos. Las focas leopardo modernas pueden bucear hasta 1 km (0,62 mi) cazando a la vista. Motani sugirió que los ictiosaurios, con sus cuencas oculares relativamente mucho más grandes, deberían haber podido alcanzar profundidades aún mayores. Temnodontosaurus, con ojos que tenían un diámetro de veinticinco centímetros, probablemente todavía podía ver a una profundidad de 1.600 metros. A estas profundidades, esos ojos habrían sido especialmente útiles para ver objetos grandes. Las especies posteriores, como Ophthalmosaurus, tenían ojos relativamente más grandes, lo que nuevamente indica que la capacidad de buceo era mejor en las formas del Jurásico tardío y del Cretácico.

Metabolismo

Al igual que los cetáceos modernos, como las ballenas y los delfines, los ictiosaurios respiraban aire. Las ballenas y los delfines son mamíferos y de sangre caliente. De los ictiosaurios se suponía tradicionalmente que eran de sangre fría, siendo reptiles. Sin embargo, desde la década de 1970, muchos grupos de reptiles dominantes del Mesozoico, como los dinosaurios terópodos, los pterosaurios y los plesiosaurios, se han considerado de sangre caliente, ya que esto ofrece una elegante explicación de su dominio. Hay alguna evidencia directa disponible de que los ictiosaurios también podrían haber sido endotérmicos. En 1990, Vivian de Buffrénil publicó un estudio histológico que indicaba que los ictiosaurios poseían una estructura ósea fibrolamelar, como la de los animales de sangre caliente en general, caracterizada por un rápido crecimiento y una fuerte vascularización. Las especies del Triásico temprano ya muestran estos rasgos. En 2012, se informó que incluso la forma muy basal Utatsusaurus tenía este tipo de hueso, lo que indica que los ancestros de los ictiosaurios ya eran de sangre caliente. Otra prueba directa de un metabolismo alto son los isótopos de la proporción de oxígeno en los dientes, que indican una temperatura corporal de entre 35 y 39 °C, unos 20° más alta que el agua de mar circundante. La grasa es consistente con la sangre caliente ya que las cualidades aislantes requieren que el animal genere su propio calor.

La forma del cuerpo de los ictiosaurios derivados proporciona evidencia indirecta de la endotermia, que con su cola corta y su aleta caudal vertical parece estar optimizado para una alta velocidad de crucero que solo puede ser sostenida por un metabolismo alto: todos los animales existentes que nadan de esta manera son ya sea de sangre completamente caliente o, como los tiburones y los atunes, mantienen una temperatura alta en el centro de su cuerpo. Este argumento no cubre las formas basales con un cuerpo más parecido a una anguila y un movimiento de natación ondulante. En 1996, Richard Cowen, mientras aceptaba la endotermia para el grupo, supuso que los ictiosaurios habrían estado sujetos a la restricción de Carrier, una limitación a la respiración de los reptiles señalada en 1987 por David Carrier: su forma ondulada la locomoción expulsa el aire de los pulmones y, por lo tanto, les impide respirar mientras se mueven. Cowen planteó la hipótesis de que los ictiosaurios habrían superado este problema mediante la marsopa: saltar constantemente fuera del agua les habría permitido tomar una bocanada de aire fresco durante cada salto. Otros investigadores han tendido a suponer que, al menos para los ictiosaurios derivados, la restricción de Carrier no se aplicaba, debido a sus cuerpos rígidos, lo que parece confirmarse por su buena capacidad de buceo, lo que implica un sistema eficaz de respiración y almacenamiento de oxígeno. Para estas especies, la marsopa no era una necesidad. Sin embargo, los ictiosaurios a menudo habrían salido a la superficie para respirar, probablemente inclinando ligeramente la cabeza para tomar aire, debido a la posición más baja de las fosas nasales en comparación con las de los delfines.

Reproducción

Los ictiosaurios eran vivíparos, es decir, parían crías vivas en lugar de poner huevos. Aunque eran reptiles y descendían de ancestros ovíparos que ponían huevos, la viviparidad no es tan inesperada como parece a primera vista. Las criaturas marinas que respiran aire deben llegar a la costa para poner huevos, como las tortugas y algunas serpientes marinas, o dar a luz crías vivas en las aguas superficiales, como las ballenas y los delfines. Dados sus cuerpos aerodinámicos y aplanados transversalmente, fuertemente adaptados para nadar rápido, habría sido difícil, si no imposible, para los ictiosaurios moverse lo suficiente en tierra para poner huevos. Esto se confirmó el 9 de diciembre de 1845 cuando el naturalista Joseph Chaning Pearce informó de un pequeño embrión en un fósil de Ichthyosaurus communis. El embrión, de once centímetros de largo, fue colocado en el canal de parto de su madre de dos metros y medio de largo, con la cabeza apuntando hacia atrás. Pearce concluyó a partir del fósil que los ictiosaurios tenían que haber sido vivíparos.

Más tarde, en los depósitos de Holzmaden se encontraron numerosos fósiles de adultos que contenían fetos. En 1880, Harry Govier Seeley, al frente de un comité paleontológico británico especial que estudiaba el problema de la reproducción de los ictiosaurios, concluyó que el nacimiento se dio en el agua y que los fósiles que contenían fetos en el canal del parto probablemente representaban casos de muerte prematura de los juveniles, lo que provocó la muerte. de la madre animal también. Se ha hecho una comparación con los delfines y las ballenas, cuyas crías necesitan nacer con la cola por delante para evitar ahogarse; si el menor nace de cabeza, muere y la madre con él si el cadáver queda atascado en el canal de parto. Sin embargo, una explicación alternativa es que tales fósiles en realidad representan hembras que murieron por otras razones durante el embarazo, después de lo cual los gases de descomposición expulsaron a los fetos de cabeza. En 2014, un estudio informó del hallazgo de una hembra Chaohusaurus fosilizada que había muerto mientras daba a luz a tres neonatos. Dos ya habían sido expulsados mientras que un tercero estaba presente en el canal de parto. El fósil también documentó que los primeros ictiosaurios también nacían de cabeza, quizás a diferencia de los géneros posteriores. Como Chaohusaurus es un ictiopterigio muy basal (anteriormente, el género más basal del que se conocían los fetos había sido Mixosaurus), este descubrimiento sugiere que los primeros antepasados terrestres de los ictiosaurios ya había sido vivípara.

Un estudio exhaustivo de varios autores publicado en 2023 examinó la evolución de la orientación fetal de los ictiosaurios basándose en especímenes conocidos de ictiosaurios hembras grávidas. Los especímenes de ictiosaurios basales, Chaohusaurus y Cymbospondylus, mostraron evidencia de nacimiento con la cabeza primero, mientras que Mixosaurus mostró evidencia de nacimiento con la cabeza primero y la cola. primer nacimiento basado en tres especímenes. Los ictiosaurios más derivados, incluidos Stenopterygius, Besanosaurus, Qianichthyosaurus y Platypterygius, mostraron evidencia de nacimiento con la cola primero. Esto indica que mientras que los ictiosaurios basales nacieron con la cabeza primero, los ictiosaurios merriamosaurios tenían preferencia por el nacimiento con la cola sobre el nacimiento con la cabeza. Los autores afirmaron que los ictiosaurios derivados' la preferencia por el nacimiento de la cola puede deberse a que era fácil para la hembra empujar el cráneo en lugar de la pelvis al dar a luz, o porque podría reducir el gasto de energía de la madre en el control del recorte. No estuvieron de acuerdo con el "mayor riesgo de asfixia" hipótesis para la preferencia de nacimiento con la cola primero, dado que Mixosaurus mostró evidencia de orientación fetal de nacimiento con la cabeza primero y la cola primero; si esta fuera realmente la razón, debería haber habido una mayor preferencia por los nacimientos con la cola primero causada por una fuerte selección estabilizadora para este rasgo mucho antes en la historia evolutiva de todos los clados de tetrápodos vivíparos acuáticos, lo cual no es el caso.

En comparación con los mamíferos placentarios o los plesiosaurios, los fetos de ictiosaurio tienden a ser muy pequeños y su número por camada suele ser alto. En una hembra de Stenopterygius se han identificado siete, en otra once. Los fetos tienen como máximo una cuarta parte de la longitud de la madre animal. Los juveniles tienen aproximadamente las mismas proporciones corporales que los individuos adultos. Los principales cambios ontogenéticos durante el crecimiento consisten en la fusión y mayor robustez de los elementos esqueléticos.

Los cocodrilos, la mayoría de las tortugas marinas y algunos lagartos determinan el sexo de sus crías manipulando la temperatura de los huevos en desarrollo' ambiente; es decir, no tienen cromosomas sexuales distintos. Los reptiles vivíparos no regulan el sexo a través de la temperatura de incubación. Un estudio realizado en 2009, que examinó 94 especies vivas de reptiles, aves y mamíferos, encontró que el control genético del sexo parece ser crucial para el nacimiento vivo. Se concluyó que con los reptiles marinos tal control es anterior a la viviparidad y fue una adaptación al clima marino estable en las regiones costeras. La genética probablemente controlaba el sexo en ictiosaurios, mosasaurios y plesiosaurios.

Comportamiento social e inteligencia

A menudo se supone que los ictiosaurios vivían en manadas o grupos de caza. Hay poca evidencia disponible sobre la naturaleza del comportamiento social de los ictiosaurios. Existen algunos indicios de que estaba presente un nivel de dimorfismo sexual. Los esqueletos de Eurhinosaurus y Shastasaurus muestran dos morfotipos. Los individuos con un hocico más largo, ojos más grandes, una trompa más larga, una cola más corta y aletas más largas con falanges adicionales podrían haber representado a las hembras; el tronco más largo puede haber proporcionado espacio para los embriones.

Por lo general, el cerebro muestra el tamaño limitado y la forma alargada del de los reptiles modernos de sangre fría. Sin embargo, en 1973, McGowan, mientras estudiaba el endomolde natural de un espécimen bien conservado, señaló que el telencéfalo no era muy pequeño. Los lóbulos visuales eran grandes, como era de esperar por el tamaño de los ojos. Los lóbulos olfativos eran, aunque no especialmente grandes, bien diferenciados; lo mismo ocurría con el cerebelo.

Patologías

Aunque los fósiles que revelan el comportamiento de los ictiosaurios siguen siendo raros, se sabe que un fósil de ictiosaurio sufrió mordeduras en la región del hocico. Descubierto en Australia y analizado por Benjamin Kear et alii en 2011, las mediciones de las heridas revelan que las marcas de mordedura fueron infligidas por otro ictiosaurio, probablemente de la misma especie, un caso probable de mordedura en la cara durante un conflicto. Las heridas muestran signos de curación en forma de crecimiento óseo, lo que significa que la víctima sobrevivió al ataque. Otro ictiosaurio muy grande de cerca de nueve metros de largo fue encontrado en Svalbard; estaba casi completo salvo por la cola. El escrutinio del hallazgo reveló que mientras cazaba ammonites (como lo demuestra un caparazón de ammonites en la región de la garganta), el ictiosaurio fue emboscado y atacado, probablemente por un pliosaurido (conocido del mismo hábitat), que le cortó la cola. El ictiosaurio luego se hundió en las profundidades, ahogándose y eventualmente fosilizándose en las aguas profundas. El hallazgo fue revelado al público en el especial Death of a Sea Monster de National Geographic.

Formaciones geológicas

La siguiente es una lista de formaciones geológicas en las que se han encontrado fósiles de ictiosaurios:

| Nombre | Edad | Ubicación | Notas |

|---|---|---|---|

Formación Agardhfjellet | tarde Tithonian | Cryopterygius, Janusaurus, Palvennia | |