Himnos délficos

Los Himnos Délficos son dos composiciones musicales de la Antigua Grecia, que se conservan en fragmentos sustanciales. Durante mucho tiempo se consideró que estaban fechados c. 138 a.C. y 128 a.C., respectivamente, pero estudios recientes han Se demostró que probablemente ambos fueron escritos para su interpretación en las Pitáidas atenienses en el 128 a.C. Si de hecho data de diez años antes del segundo, el Primer Himno Délfico es el ejemplo inequívoco más antiguo que se conserva de música escrita en cualquier parte del mundo occidental cuyo compositor se conoce por su nombre. Las inscripciones indican que el Primer Himno Délfico fue escrito por Ateneo, hijo de Ateneo, mientras que a Limenius se le atribuye el mérito de ser el compositor del Segundo Himno Délfico.

Historia

Ambos himnos délficos estaban dirigidos a Apolo y fueron encontrados inscritos en fragmentos de piedra de la pared exterior sur del Tesoro ateniense en Delfos en 1893 por el arqueólogo francés Théophile Homolle, mientras Henri Weil restauraba el texto griego y Théodore Reinach transcribía la música. a la notación moderna.) La reconstrucción de los fragmentos fue facilitada por el hecho de que el Primer Himno usa notación vocal y el segundo emplea notación instrumental. Durante mucho tiempo se creyó que todo lo que se podía decir del compositor del Primer Himno es que fue escrito por un ateniense, alrededor del año 138 a.C., ya que el título de la inscripción que da el nombre del compositor está dañado y es difícil de leer. Sin embargo, una lectura atenta de esta inscripción muestra que no puede ser la etnia "Athenaîos" (de Atenas), sino nombres "Athēnaios Athēnaiou" (Athénaios hijo de Athénaios) como compositor. El Segundo himno de Delfos ha sido fechado precisamente en el año 128 a.C.; evidentemente se representó por primera vez en el mismo año. El nombre del compositor también ha sobrevivido, tanto en el título del himno como en una inscripción separada: Limēnios, hijo de Thoinos, un ateniense. La ocasión de la interpretación de ambos himnos era una Pythaid, una procesión religiosa especial de los atenienses hacia Delfos que se celebraba en ocasiones específicas, normalmente después de ciertos augurios.

Primer Himno Délfico

Ambos himnos son monofónicos (constan de una sola línea melódica), pero se diferencian por su notación. El Primer Himno está en la llamada notación vocal y en métrica crética (quíntuple).

El Primer Himno Délfico se divide en dos grandes partes, un Peán (líneas 1-27), en tres versos, y lo que podría haberse llamado un Hyporchema o danza (líneas 27-34). Sin embargo, casi toda la última parte está perdida.

Primer verso

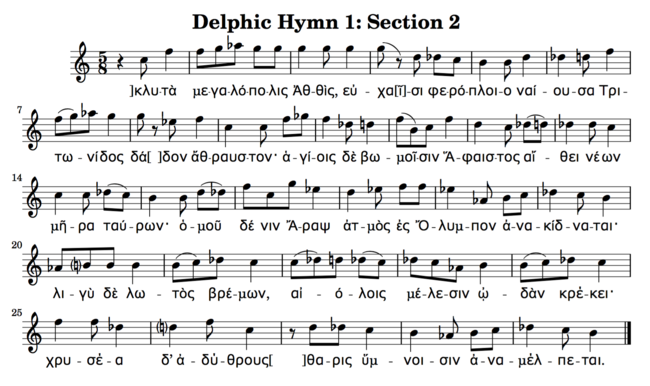

La siguiente imagen muestra la primera estrofa del himno en transcripción convencional. Las letras encima de las palabras representan las notas de la música. Se pueden encontrar varias grabaciones modernas de la música en Enlaces externos (ver más abajo).

En este versículo los cantantes llaman a las Musas (godeas de música y danza) a dejar su casa en el Monte Helicon y a unirse a la canción en honor de Apolo. Esta parte ha sido traducida por Armand d'Angour como sigue:()

Hark, tú cuyo dominio está profundamente sembrado Helicon, hijas de alto nivel de Zeus: ven con canciones para celebrar a tu hermano Phoebus del pelo dorado, que sobre las cumbres gemelas de esta montaña, Parnassus, acompañado por las doncellas de Delphic, viene a las corrientes de la primavera castaliana que fluye mientras visita su oráculo de montaña.

En este primer verso se utilizan diez notas diferentes en total. La cuarta nota desde abajo, escrita Μ (Mu en el alfabeto griego, o la nota C en la transcripción moderna convencional) es la llamada mesē, o central nota, a la que la música regresa con mayor frecuencia. Se decía que la música con este mese estaba en el modo frigio (griego) (modo dórico moderno). Hay más notas encima del mese que debajo. F y B♭ debajo del mese no se utilizan, y la nota más baja, aquí estilo E♭, se usa solo en la primera sección del himno. La nota inmediatamente encima de mese D♭ (escrito Λ Lambda en griego) aparece solo en un lugar de la sección uno, en el compás 24, pero se usa mucho más ampliamente en el versículo 2.

Según Pöhlmann y West, se produce un efecto pentatónico arcaico en los tetracordos más bajos evitando los lichanos, mientras que por encima del mese hay modulación entre un tetracordo cromático conjunto (C D♭ D F) y uno diatónico disjunto (D E♭ F G), ampliado por dos notas cromáticas más, La♭ y A. (Un tetracordio es una serie de cuatro notas consecutivas que cubren el intervalo de una cuarta, por ejemplo, C, B♭, A♭, G; /i> ("cuerda del índice") era la segunda nota de un tetracordio que descendía; el "tetracordio conjunto" es el tetracordio cuya nota más baja es el mese. ; y el "tetracordio disyunto" es aquel cuya nota más grave es la cuerda situada encima del mese).

Segundo verso

El segundo verso describe la presencia de la delegación del Ática y el sacrificio de incienso árabe y novillos que están realizando. También menciona el sonido de las flautas (auloi) y la kithara (lira) que acompañan al sacrificio.

El texto dice:

He aquí, Attica con su gran ciudad [Atenciones] está en oración, moradores en la tierra no conquistada de la diosa tritoniana armada [Athena]; y sobre los altares santos Hephaistos [i.e. fire] consume los muslos de los becerros; y junto con el humo, el incienso árabe se eleva a los cielos. Y el shrill, blaring aulos teje una melodía con notas agitadoras, y el gathara dorado y dulce se mezcla con la canción de alabanza.

En este versículo hay un cambio de tonalidad; según Pöhlmann y West cambia del modo frigio (griego) al hiperfrigio. Existe un uso extensivo de las notas (D♭ y D) inmediatamente encima del mes, y también hay un uso repetido de la nota B ♮ (escrito con la letra Ο Omicron en notación griega) inmediatamente debajo del mese. Las cuerdas de la kithara (lira) griega no estaban afinadas exactamente de la misma manera que las de un piano moderno, y los intervalos de C a D♭ y de D♭ a D probablemente eran menos que un semitono moderno. Por tanto, en esta sección la música deambula alrededor de un pequeño grupo de notas muy próximas entre sí. El término técnico para un grupo de notas muy espaciadas como este es pyknon.

La siguiente fotografía muestra parte del versículo 2 y el comienzo del versículo 3 de la inscripción, comenzando con la palabra φερόπλοιο pheróploio "portando armas" y termina en Ἀθθίδα Aththída "Ática".

Tercer verso

El tercer verso es bastante fragmentario, con varios espacios en la letra y la música, pero sobrevive lo suficiente para darle sentido. En este verso, los cantantes se dirigen directamente a Apolo y describen cómo se apoderó del trípode profético en Delfos después de matar a la serpiente que lo custodiaba, y cómo una vez frustró a un ejército de galos invasores (ver: Brennus (siglo III a. C.)).

Este verso vuelve a la misma tonalidad que el primero. Como en el primer verso, los pequeños intervalos encima y debajo del mese una vez más no se utilizan. Hay algunos saltos de octava y "el tono es brillante y claro".

Segundo Himno Délfico

El Segundo Himno se titula Paean and Prosodion to the God y se describe como compuesto por Limēnios, hijo de Thoinos, un ateniense. Consta de diez secciones en total, las primeras nueve en metro crético constituyen el peán, mientras que la décima en ritmos eólicos (glicónicos y dimetros coriambicos) es el prosodion. Han sobrevivido algo más de versos de la música que en el primer himno, pero también hay numerosos huecos donde se ha roto la piedra. El estilo y tema del segundo himno es similar al primero, pero la notación musical es diferente. En este himno, las notas están escritas con los símbolos utilizados por los intérpretes instrumentales (ver más abajo).

Pöhlmann y West dividen el himno en diez secciones cortas, con frecuentes cambios de tono. Como en el Primer Himno de Delfos, la canción comienza pidiendo a las Musas que vengan a Delfos para unirse al canto en honor de Apolo:

El primer verso ha sido traducido por J.G. Landel de la siguiente manera:

Venid a esta pendiente de dos colores de Parnassos con vistas lejanas, [donde los bailarines son bienvenidos], y [admítanme en mis canciones], Dioses Pierianos que moran en los grúas de nieve barrida de Helikon. Canta en honor de Phoebus Pythian, arquero dorado y músico experto, quien bendijo a Leto aburrir junto a la célebre pantano, agarrando con sus manos una rama robusta del olivo gris gris gris gris en su tiempo de travail.

El himno continúa para describir cómo el cielo y el mar se regocijaron en el nacimiento de Apolo en la isla de Delos, y cómo Apolo, después de su nacimiento, visitó Attica; desde entonces el pueblo de Attica ha dirigido a Apolo como "Paian" (sanador) (secciones 2-5).

Al igual que en el primer himno, los cantantes se dirigen directamente a Apolo, pidiéndole que venga, y le recuerdan cómo mató a la Pitón que antiguamente guardaba el trípode de Delfos y cómo una vez derrotó a un ejército de galos merodeadores con una tormenta de nieve ( secciones 6 a 9).

La parte final de la obra es el prosodion, o himno procesional, con el cambio de métrica de crético (— ᴗ —, con variantes ᴗᴗ ᴗ — y — ᴗ ᴗᴗ) a glicónico (×× — ᴗᴗ — ᴗ —, con variante ×× — ᴗ — ᴗᴗ —). (El símbolo ᴗ representa una sílaba corta, — una larga, igual en longitud a ᴗᴗ, y ×× una variable larga-larga, larga-corta o corta-larga). En esta parte, los cantantes ruegan a Apolo y a su hermana Artemisa ("dueña de los arcos cretenses") que protejan tanto a Atenas como a Delfos, y cierran con una oración por el dominio continuo del victorioso imperio romano.

El segundo himno se compone en una llave diferente del primer himno. La nota centralmese) de la primera sección es D (en notación convencional), en lugar de C, haciéndolo el modo Lydian (Greek). Abajo mese son las notas A y B., y por encima de él E, E., F, y G.

Las notas utilizadas en la segunda sección son diferentes a las de la primera sección. B♭ se reemplaza por B ♮; E♭ y el G superior no se utilizan, y se añaden un E inferior y un A superior, por lo que el rango de notas es más amplio. . Una forma de interpretar esto es suponer que la música ha pasado al modo hipolidiano. Principalmente la melodía sube y baja en pequeños pasos, pero ocasionalmente hay algunos grandes saltos hasta el E inferior.

Según Pöhlmann y West, los modos de las diferentes secciones son los siguientes:

- Lydian

- Hypolydian

- Hypolydian

- Chromatic Lydian

- Hypolydian

- Hypolydian

- Chromatic Lydian

- Hypolydian

- Lydian

- Lydian

Notación musical

Los símbolos musicales utilizados para los himnos se pueden interpretar gracias a un tratado de Alypius, un musicógrafo de la antigüedad tardía (siglo III dC).

Se utilizaron dos notaciones diferentes de la música: Una notación fue simplemente las 24 letras del alfabeto ioniano, una para cada tono (incluyendo afilados y medio-sharps). El otro sistema era una mezcla complicada de símbolos especiales, incluyendo letras comunes, letras al revés o al revés, letras de alfabetos arcaicos, y rotos, medias letras; con símbolos para más notas tenía un rango tonal mucho más amplio. El primer himno utiliza el sistema de letras simple; el segundo himno utiliza los símbolos especiales complicados. Era normal utilizar ambos sistemas en la misma pieza de música, ambos escritos en líneas separadas por encima de las letras; cuando ambos se utilizaban, los símbolos especiales eran para el acompañamiento instrumental, y el alfabeto ónico plano para la parte vocal.

Una razón sugerida para la diferencia en la notación de los dos himnos es que el autor del primero, Atenea, figura como cantante, mientras que el autor del segundo, Limenios, tocaba la kithara. Una diferencia entre las dos notaciones es que los símbolos del primer himno se colocan encima de las vocales, mientras que los del segundo himno se colocan principalmente encima de las consonantes que comienzan las sílabas.

Consecuencias

Estos himnos fueron examinados minuciosamente por musicólogos y se han realizado muchos esfuerzos para interpretarlos con réplicas de instrumentos musicales antiguos. La primera interpretación pública moderna del Primer Himno fue en junio de 1894, sólo un año después de su descubrimiento, durante la convención atlética internacional en la Universidad de la Sorbona en París para el establecimiento de los Juegos Olímpicos modernos.

Grabaciones

- Arda Mandikian grabó estos fragmentos en Delphi en 1950

- Bélis, A. (director) et al. (Ensemble Kérylos) (1996). Musiques de l'Antiquité Grecque: De la Pierre au son (audio CD). K617, K617-069.

- Bélis, A. (director, tympanist); Bredewold, Jan Jeroen (baritone); Albou, Frédéric (bass-baritone); Tessé, Benoît (kitharode); Berland, Nathalie (aulete) et al. (Ensemble Kérylos) (2016). D'Euripide aux premiers chrétiens: Musiques de l'antiquité grecque et romaine (audio CD).

Contenido relacionado

Misa (música)

Historia de la ópera

Período clásico de la música