Guacamayo de las Antillas Menores

El guacamayo de las Antillas Menores o guacamayo de Guadalupe (Ara guadeloupensis) es una especie hipotéticamente extinta de guacamayo que se cree que era endémica de la región insular de las Antillas Menores de Guadalupe. A pesar de la ausencia de especímenes conservados, se conocen muchos detalles sobre el guacamayo de las Antillas Menores a partir de varios relatos contemporáneos, y el ave es el tema de algunas ilustraciones. Austin Hobart Clark describió la especie basándose en estos relatos en 1905. Debido a la falta de restos físicos y a la posibilidad de que los avistamientos fueran de guacamayos del continente sudamericano, se han planteado dudas sobre la existencia de esta especie. Un hueso de falange hallado en la isla de Marie-Galante confirmó la existencia de un guacamayo de tamaño similar que habitaba la región antes de la llegada de los humanos y se correlacionó con el guacamayo de las Antillas Menores en 2015. Más tarde ese año, se identificaron fuentes históricas que diferenciaban entre los guacamayos rojos de Guadalupe y el guacamayo escarlata (A. macao) del continente, lo que respalda aún más su validez.

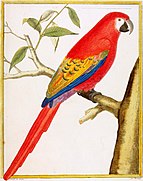

Según descripciones contemporáneas, el cuerpo del guacamayo de las Antillas Menores era rojo y las alas eran rojas, azules y amarillas. Las plumas de la cola medían entre 38 y 51 cm (15 y 20 pulgadas) de largo. Aparte del tamaño más pequeño y la coloración completamente roja de las plumas de la cola, se parecía al guacamayo escarlata y, por lo tanto, puede haber sido un pariente cercano de esa especie. El ave comía frutas, incluido el venenoso manzanillo, era monógama, anidaba en los árboles y ponía dos huevos una o dos veces al año. Los primeros escritores lo describieron como abundante en Guadalupe, pero se estaba volviendo raro en 1760 y solo sobrevivía en áreas deshabitadas. Se cree que las enfermedades y la caza por parte de los humanos lo erradicaron poco después. El guacamayo de las Antillas Menores es una de las 13 especies extintas de guacamayo que se ha propuesto que vivieron en las islas del Caribe. Muchas de estas especies se consideran hoy dudosas porque sólo se conocen tres a partir de restos físicos y actualmente no existen guacamayos endémicos en las islas.

Taxonomía

El guacamayo de las Antillas Menores está bien documentado en comparación con la mayoría de los otros guacamayos caribeños extintos, ya que fue mencionado y descrito por varios escritores contemporáneos. Los loros que se cree que son el guacamayo de las Antillas Menores fueron mencionados por primera vez por el historiador español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés en 1553, haciendo referencia a un relato de 1496 del bibliógrafo español Fernando Colón, quien mencionó loros del tamaño de un pollo, a los que los caribes de la isla llamaban "guacamayas", en Guadalupe. En 1774, el naturalista francés Comte de Buffon afirmó que el explorador italiano Cristóbal Colón había encontrado guacamayos en Guadalupe. El botánico francés Jean-Baptiste Du Tertre dio las primeras descripciones detalladas en 1654 y 1667 e ilustró el ave y otros animales encontrados en Guadalupe. El clérigo francés Jean-Baptiste Labat también describió al ave en 1742. Escritores como George Edwards y John Latham también mencionaron la presencia de guacamayos rojos y azules en las islas de América.

El zoólogo estadounidense Austin Hobart Clark le dio al guacamayo de las Antillas Menores su nombre científico, Ara guadeloupensis, en 1905, basándose en los relatos de la época, y también citó una lámina en color de 1765 como posible representación de esta especie. Escribió que era diferente en varios aspectos del guacamayo rojo superficialmente similar (A. macao), así como del guacamayo de alas verdes (A. chloropterus) y del guacamayo cubano (A. tricolor). Clark sugirió que la especie también podría haber existido en las islas de Dominica y Martinica, basándose en los relatos de guacamayos rojos allí y en Guadalupe. En su libro de 1907 Extinct Birds, el zoólogo británico Walter Rothschild afirmó en cambio que cada isla tenía su propia especie, y que el guacamayo de las Antillas Menores estaba confinado a Guadalupe. En 1908, Clark reclasificó al guacamayo dominicano como una especie separada (A. atwoodi), basándose en los escritos de Thomas Atwood. En 1967, el ornitólogo estadounidense James Greenway escribió que los guacamayos reportados en Guadalupe podrían haber sido importados a la región desde otros lugares por la población nativa, pero esto es difícil de probar. Greenway también sugirió que el guacamayo rojo y el guacamayo cubano formaban una superespecie con el guacamayo de las Antillas Menores y otras especies extintas hipotéticas sugeridas para Jamaica y La Española. El paleontólogo inglés Julian Hume propuso en 2012 que la similitud entre el guacamayo de las Antillas Menores y el guacamayo rojo indica que eran parientes cercanos, y que la especie de Guadalupe puede haber descendido del guacamayo continental.

En 2001, los ornitólogos Matthew Williams y David Steadman asignaron un pequeño cúbito de loro al guacamayo de las Antillas Menores, hallado en el sitio arqueológico de Folle Anse, en Marie-Galante, una isla de la región de Guadalupe. En 2008, los ornitólogos Storrs Olson y Edgar Maíz López pusieron en duda esta identificación y propusieron que el hueso pertenecía al actual amazona imperial (Amazona imperialis). El tamaño y la robustez del hueso eran similares a los cúbitos de la amazona imperial y, aunque estaba desgastado, los autores identificaron lo que parecía ser una muesca, que también está presente en los cúbitos del género Amazona, pero no en el género Ara. También se ha sugerido que los restos subfósiles de la isla de Montserrat pertenecen al guacamayo de las Antillas Menores. La especie fue reconocida por Birdlife International y la Lista Roja de la UICN hasta 2013, pero a partir de entonces no fue considerada válida.

En 2015, los ecólogos Monica Gala y Arnaud Lenoble describieron un hueso de falange terminal (hueso de garra ungueal) atribuible al género Ara del suroeste de Marie-Galante. Fue descubierto en la cueva Blanchard durante las excavaciones realizadas entre 2013 y 2014, en un depósito de fósiles que data del Pleistoceno tardío. El depósito fue datado por radiocarbono hace unos 10.690 años; la evidencia más temprana de asentamiento humano en la zona data de hace 5.300 años. Esto confirmó que la región de Guadalupe alguna vez tuvo un guacamayo endémico que no pudo haber sido traído allí por los humanos. Todos los demás huesos de guacamayo de las islas de las Antillas Menores se han recuperado de sitios arqueológicos y, por lo tanto, podrían haber sido restos de aves traídas allí por los amerindios. El tamaño del hueso de la falange coincidía con lo descrito por los autores contemporáneos para el guacamayo de las Antillas Menores, por lo que los autores correlacionaron ambos datos. Admitieron que esta conexión solo podía ser tentativa, ya que no había restos del guacamayo de las Antillas Menores con los que comparar.

Más tarde, en 2015, Lenoble revisó fuentes históricas españolas y francesas que habían pasado desapercibidas y encontró referencias principalmente a guacamayos rojos que coincidían con el guacamayo de las Antillas Menores. Los escritos del misionero francés Raymond Breton (en Guadalupe de 1635 a 1654) fueron especialmente esclarecedores, ya que demostraron que tanto él como los caribes nativos de la isla distinguían claramente entre los guacamayos rojos de Guadalupe y los guacamayos escarlata del continente, lo que apoya la idea de que el guacamayo de las Antillas Menores representa una especie independiente. Como la lengua caribe de las Antillas Menores tenía diferentes palabras reservadas para hombres y mujeres, Breton dio el nombre del ave como Kínoulou (♂) y Caarou (♀). Lenoble concluyó además que el supuesto guacamayo violeta (llamado Anodorhynchus purpurascens basándose en relatos sobre loros azules de Guadalupe) se basaba en referencias erróneas a la también extinta amazona de Guadalupe (Amazona violacea), y por lo tanto nunca existió.

Se ha sugerido que en las islas del Caribe vivieron hasta 13 especies de guacamayos ahora extintas, pero muchas de ellas se basaban en descripciones o dibujos antiguos y solo representan especies hipotéticas. Además del guacamayo de las Antillas Menores, solo se conocen dos especies endémicas de guacamayos del Caribe a partir de restos físicos; el guacamayo cubano se conoce a partir de 19 pieles y subfósiles de museo, y el guacamayo de Santa Cruz (A. autochthones) se conoce solo a partir de subfósiles. Se sabe que los guacamayos fueron transportados entre las islas del Caribe y desde América del Sur continental hasta el Caribe tanto en tiempos históricos por europeos y pueblos nativos, como en tiempos prehistóricos por paleoamericanos. Los loros fueron importantes en la cultura de los nativos del Caribe y estuvieron entre los regalos ofrecidos a Cristóbal Colón cuando llegó a las Bahamas en 1492. Por lo tanto, los registros históricos de guacamayos en estas islas pueden no haber representado especies endémicas distintivas; También es posible que estos guacamayos fueran aves fugitivas o salvajes que habían sido transportadas a las islas desde otros lugares. Es probable que todos los guacamayos endémicos del Caribe hayan sido llevados a la extinción por los humanos en tiempos históricos y prehistóricos. La identidad y distribución de los guacamayos autóctonos en el Caribe probablemente solo se resolverá con más profundidad mediante descubrimientos paleontológicos y el examen de informes y obras de arte contemporáneos.

Descripción

Se ha descrito que el guacamayo antillano menor tiene una coloración similar a la del guacamayo rojo, pero con plumas de la cola más cortas, de entre 38 y 51 cm (15 y 20 pulgadas) de largo. En contraste, las plumas de la cola del guacamayo rojo miden 61 cm (2 pies) de largo y tienen puntas azules, y las plumas externas son casi completamente azules. A pesar de que las plumas de la cola son más cortas, no se sabe con certeza si el guacamayo antillano menor era más pequeño que el guacamayo rojo en general, ya que las proporciones relativas de las partes del cuerpo varían entre las especies de guacamayo. Las plumas de la cola eran más largas que las del guacamayo cubano, que medían 30 cm (12 pulgadas) de largo. La morfología del hueso de la falange fósil de Marie-Galante era más similar a la del segundo o tercer ungueal del guacamayo rojo, aunque el hueso es ligeramente más pequeño, de 15,3 mm (0,60 pulgadas) en comparación con los 15-17 mm (0,59-0,67 pulgadas).

Du Tertre describió al guacamayo de las Antillas Menores de la siguiente manera en 1654:

El Guadalupe es el más grande de toda la tribu del loro; porque aunque los loros de Guadalupe son más grandes que todos los otros loros, tanto de las islas como de la tierra principal, los Macaws son un tercero más grande que... La cabeza, el cuello, las partes inferiores y la espalda son de color llama. Las alas son una mezcla de amarillo, azul y escarlata. La cola es totalmente roja, y un pie y medio largo.

Aunque Clark convirtió la medida de la cola de Du Tertre a 18 pulgadas (45,7 cm), Lenoble señaló que una unidad de pie francesa del siglo XVII era ligeramente más grande que el equivalente inglés, y la medida debería convertirse a 19,3 pulgadas (49 cm), lo que indica una diferencia de tamaño menor entre el guacamayo de las Antillas Menores y el guacamayo escarlata.

En 1742, Labat describió al guacamayo de manera muy similar a Du Tertre, aunque agregó varios detalles:

Es el tamaño de una niebla cultivada. Las plumas de la cabeza, el cuello, la espalda y las partes inferiores son de color llama; las alas son de una mezcla de azul, amarillo y rojo; la cola, que es de quince a veinte pulgadas de longitud es totalmente roja. La cabeza y el pico son muy grandes, y camina con sepultura; habla muy bien, si se enseña cuando es joven; su voz es fuerte y distinta; es amistosa y amable, y permite ser acariciada...

Ambos autores escribieron que los guacamayos eran los loros más grandes de Guadalupe, y destacaron que los loros de cada isla del Caribe eran distintos, y podían diferenciarse tanto por su morfología como por sus vocalizaciones. Según Hume, esto significa que las aves descritas no podrían haber sido simplemente guacamayos sudamericanos escapados. Además, el carácter dócil y amable descrito por Du Tertre y Labat no coincide con el comportamiento de los guacamayos sudamericanos.

Los relatos de mediados del siglo XVII de Breton sobre el guacamayo confirmaron que era distinto de los guacamayos rojos del continente:

Guacamayos son más grandes que loros, con un plumaje rojo muy hermoso mezclado con púrpura en la cola y alas... Los guacamayos encontrados en las islas se llaman Kínoulou, f. Caarou. Coyáli se encuentra en el continente, y es más roja y más elegante que la variedad de la isla.

Aparte del dibujo rudimentario de Du Tertre de 1667 y el derivado de Labat de 1722, algunas pinturas contemporáneas representan guacamayos rojos que pueden ser el guacamayo de las Antillas Menores. Una placa en color que acompaña a un volumen de 1765 de la enciclopedia de Buffon Histoire Naturelle (n.° 12 en Planches Enluminées, titulada L'Ara Rouge) muestra un guacamayo rojo con las plumas de la cola completamente rojas y más rojo en las plumas terciarias y escapulares del ala que en el guacamayo escarlata. Las copias de la placa difieren en los matices utilizados, pero son idénticas en el patrón. La pintura sugiere que un espécimen puede haber estado presente en Europa en esa época. El zoólogo sueco Carl Linnaeus citó la lámina en su descripción de 1766 del guacamayo escarlata, pero su descripción no coincide con el ave representada. Una pintura de 1626 del artista holandés Roelant Savery, que también incluye un dodo, muestra un guacamayo rojo que coincide con las descripciones del guacamayo de las Antillas Menores. Un segundo guacamayo en la pintura puede ser el hipotético guacamayo extinto de Martinica (A. martinicus), pero aunque muchos loros fueron importados a Europa en esa época desde todo el mundo, es imposible determinar la precisión de tales pinturas hoy en día.

Comportamiento y ecología

Du Tertre dio un relato detallado del comportamiento del guacamayo de las Antillas Menores en 1654:

Este pájaro vive en bayas, y en el fruto de ciertos árboles, pero principalmente en las manzanas del manchioneel (!), que es un veneno poderoso y caustico para otros animales. Es la vista más bonita del mundo ver diez o una docena de Macaws en un árbol verde. Su voz es fuerte y penetrante, y siempre lloran cuando vuelan. Si uno imita su clamor, se detienen cortos. Tienen una degradación grave y digna, y tan lejos de ser alarmada por muchos disparos disparados bajo un árbol donde están encaramados, miran a sus compañeros que caen muertos al suelo sin ser molestados en absoluto, para que uno pueda disparar cinco o seis veces en el mismo árbol sin que su apariencia se asuste.

En una obra de 1667, Du Tertre dio un relato similar y agregó que el guacamayo solo comía los frutos venenosos del manzanillo (Hippomane mancinella) en tiempos de necesidad. También describió el comportamiento reproductivo monógamo del ave:

El macho y la hembra son compañeros inseparables y es raro que uno se vea cantar. Cuando desean reproducir (que hacen una o dos veces al año) hacen un agujero con sus picos en el tronco de un árbol grande, y construyen un nido con plumas de sus propios cuerpos. Ponen dos huevos, el tamaño de los de una perdiz (Perdix cinerea). Los otros del tipo de loro hacen sus nidos de la misma manera, pero ponen huevos verdes... Los guacamayos son mucho más grandes que los grandes loros de Guadalupe o Granada, y viven más tiempo que un hombre; pero casi todos están sujetos a una enfermedad caída.

La cría bianual mencionada por Du Tertre puede haber sido en realidad una cría escalonada, que es la que practican algunas aves tropicales.

Aunque Clark sugirió que el guacamayo de las Antillas Menores también se encontraba en Dominica y Martinica, no hay evidencia de ello. En cambio, probablemente existió en otras islas cercanas a Guadalupe. El hueso fósil de la falange de Marie-Galante fue depositado en una época en la que esa isla y el resto del archipiélago de Guadalupe estaban más cerca que hoy debido al menor nivel del mar. Las áreas estaban separadas por tres canales, el más grande de los cuales tenía 6 kilómetros (3,7 millas) de ancho. Esto no habría sido un obstáculo para los animales voladores, y los guacamayos de las islas de Guadalupe probablemente habrían sido una única población durante el Pleistoceno.

Extinción

En 1534, el historiador alemán Johann Huttich escribió que los bosques de Guadalupe estaban llenos de guacamayos rojos, que aparentemente eran tan abundantes como los saltamontes, y que los nativos de la región cocinaban la carne de los guacamayos junto con la de los humanos y otras aves. En 1654, Du Tertre afirmó que la carne era dura para comer y que algunos la consideraban desagradable e incluso venenosa. Escribió que él y los demás habitantes la consumían a menudo y que no experimentó efectos nocivos por ello. También afirmó que los nativos usaban las plumas de manera decorativa en sus cabezas y como bigotes a través del tabique de la nariz. Describió cómo la población nativa cazaba al ave:

Los nativos hacen uso de una estratagema para tomarlos vivos; ellos ven la oportunidad de encontrarlos en el suelo, comiendo el fruto que ha caído de los árboles, cuando se acercan tranquilamente bajo cubierta de los árboles, luego todo a la vez corren hacia adelante, aplaudiendo sus manos y llenando el aire con gritos capaces no sólo de asombrar a los pájaros, sino de aterrar a los más atrevidos. Entonces los pobres pájaros, sorprendidos y distraídos, como si golpearan con truenos, pierden el uso de sus alas, y, haciendo una virtud de necesidad, se arrojan en sus espaldas y asumen la defensiva con las armas que la naturaleza les ha dado – sus picos y garras – con las cuales se defienden tan valientemente que ninguno de los nativos se atreve a poner su mano sobre ellos. Uno de los nativos trae un palo grande que se pone a través de la barriga del pájaro, que lo agarra con pico y garras; pero mientras él está ocupado en morderlo, el nativo lo ata tan adroiosamente al palo que puede hacer con él todo lo que quiera...

Du Tertre escribió que los guacamayos eran propensos a enfermarse y que un brote de una enfermedad, junto con la caza, pudo haber contribuido a su desaparición. En 1760, el zoólogo francés Mathurin Jacques Brisson citó una carta del escritor francés M. de la Borde, que afirmaba que los guacamayos se habían vuelto muy raros en las islas antillanas porque se los cazaba para alimentarse. Para entonces, solo se los podía encontrar en áreas no frecuentadas por humanos y probablemente se extinguieron poco después. Los loros suelen estar entre las primeras especies que se exterminan de una localidad determinada, especialmente de las islas.

Referencias

- ^ a b c d e Hume, J. P.; Walters, M. (2012). Aves extinguidas. Un negro. pp. 183 –ISBN 978-1-4081-5725-1.

- ^ a b c Greenway, J. C. (1967). Aves Extintas y Desaparecidas del Mundo. Nueva York: American Committee for International Wild Life Protection. pp. 315 –318. ISBN 978-0-486-21869-4.

- ^ a b c d e f h i j k Clark, A. H. (1905). "Las guacamayos menos antillanas". El Auk. 22 3): 266–273. doi:10.2307/4070159. JSTOR 4070159.

- ^ Du Tertre, J. B. (1667). Histoire Générale des Antilles Habitées par les François (en francés). T. Lolly. pp. 247 –250.

- ^ Labat, J. B. (1742). Nouveau Voyage aux Isles de l'Amerique (en francés). Vol. 2. París: Rue Jacques, Chez Guillaume Cavelier pere, libraire, au Lys d'or. pp. 211 –221.

- ^ Rothschild, W. (1907). Aves extinguidas. Londres: Hutchinson " Co. p. 54.

- ^ Clark, August Hobart (Julio 1908). "El Guacamayo de Dominica". El Auk. 25 3): 309 –311. doi:10.2307/4070527. JSTOR 4070527.

- ^ a b c d e f Williams, M. I.; Steadman, D. W. (2001). "La distribución histórica y prehistórica de loros (Psittacidae) en las Indias Occidentales". En Woods, C. A.; Sergile, F.E. (eds.). Biogeografía de las Indias Occidentales: Patrones y Perspectivas (2a edición). Boca Raton, Florida: CRC Press. pp. 175–189. ISBN 978-0-8493-2001-9.

- ^ a b c Olson, S. L.; Maíz López, E. J. (2008). "Nueva evidencia de Ara autochthones de un sitio arqueológico en Puerto Rico: una especie válida de guacamayo indio occidental de origen geográfico desconocido (Aves: Psittacidae)" (PDF). Caribbean Journal of Science. 44 2): 215–222. doi:10.18475/cjos.v44i2.a9. S2CID 54593515. Archivado desde el original (PDF) el 25 de julio de 2011. Retrieved 26 de diciembre 2012.

- ^ a b c Wiley, J. W.; Kirwan, G. M. (2013). "Los guacamayos extintos de las Indias Occidentales, con especial referencia a la guacamayora cubana Ara tricolor" (PDF). Boletín del Club de Ornitólogos británicos. 133: 125–156.

- ^ Birdlife International (2016). "Ara guadeloupensis". birdlife.org. Retrieved 10 de enero 2016.

- ^ Lista Roja de la UICN (2013). "Ara guadeloupensis". Lista Roja de especies amenazadas de la UICN. 2013. Archivado desde el original el 26 de septiembre de 2013. Retrieved 10 de enero 2016.

- ^ a b c d Gala, M.; Lenoble, A. (2015). "Evidence of the former existence of an endemic macaw in Guadalupe, Lesser Antilles". Journal of Ornithology. 156 (4): 1061. doi:10.1007/s10336-015-1221-6. S2CID 18597644.

- ^ a b c Lenoble, A. (2015). "El Guacamayo violeta (Anodorhynchus purpurascens Rothschild, 1905) no existía". Journal of Caribbean Ornithology. 28: 17 –21. Archivado desde el original el 27 de enero de 2016. Retrieved 22 de enero 2016.

- ^ Breton, R. (1978). Relations de l'île de la Guadeloupe. Basse-Terre, Guadalupe: Société d’Histoire de la Guadalupe. p. 34. ISBN 978-2-900339-13-8.

- ^ Turvey, S. T. (2010). "Un nuevo registro histórico de guacamayos en Jamaica". Archivos de Historia Natural. 37 2): 348 –351. doi:10.3366/anh.2010.0016.

- ^ Olson, S. L.; Suárez, W. (2008). "Un cráneo fósil de la guacamayo cubana Ara tricolor (Aves: Psittacidae) de la provincia de Villa Clara, Cuba". Caribbean Journal of Science. 3. 44 3): 287 –290. doi:10.18475/cjos.v44i3.a3. S2CID 87386694.

- ^ Salvadori, T. (1906). "Notas sobre los loros (Parte V.)". Ibis. 48 3): 451 –465. doi:10.1111/j.1474-919X.1906.tb07813.x.

- ^ Daubenton, E. L. (1765). Planches Enluminées d'Histoire Naturelle (en francés). Vol. 1. Paris. p. 12. doi:10.5962/bhl.title.51460.

- ^ Clark, A. H. (1934). "Nota en el Guadalupe GuadalupeAra guadeloupensis)". El Auk. 51 (3): 377. doi:10.2307/4077680. JSTOR 4077680.