Economía de Venezuela

La economía de Venezuela se basa principalmente en el petróleo, lo que convierte al país en el vigésimo quinto mayor productor de petróleo del mundo y el octavo miembro más grande de la OPEP. Venezuela también fabrica y exporta productos de la industria pesada como acero, aluminio y cemento. Otras manufacturas notables incluyen productos electrónicos y automóviles, así como bebidas y alimentos. La agricultura en Venezuela representa aproximadamente el 4,7% del PIB, el 7,3% de la fuerza laboral y al menos una cuarta parte de la superficie terrestre de Venezuela. Venezuela exporta arroz, maíz, pescado, frutas tropicales, café, carne de cerdo y res. Venezuela tiene un valor estimado de USD $ 14,3 billones en recursos naturales y no es autosuficiente en la mayoría de las áreas de la agricultura. Las exportaciones representaron el 16,7% del PIB y los productos del petróleo representaron alrededor del 95% de esas exportaciones.

Desde la década de 1920, Venezuela ha sido un estado rentista, ofreciendo el petróleo como su principal exportación. Desde la década de 1950 hasta principios de la de 1980, la economía venezolana experimentó un crecimiento constante que atrajo a muchos inmigrantes, y la nación disfrutaba del nivel de vida más alto de América Latina.

Sin embargo, esta situación se revirtió cuando los precios del petróleo colapsaron durante la década de 1980. Desde que la Revolución Bolivariana desmanteló a medias su corporación gigante petrolera PDVSA en 2002 al despedir a la mayor parte de su capital humano profesional disidente de 20,000 e impuso estrictos controles de divisas en 2003 en un intento por evitar la fuga de capitales, ha habido una disminución en la producción de petróleo y exportaciones y una serie de severas devaluaciones monetarias.

Además, los controles de precios, la expropiación de numerosas tierras de cultivo y varias industrias, entre otras políticas gubernamentales discutibles, incluida una congelación casi total de cualquier acceso a moneda extranjera a precios razonables 'oficiales' tipos de cambio, han provocado una grave escasez en Venezuela y fuertes aumentos de precios de todos los bienes comunes, incluidos alimentos, agua, productos para el hogar, repuestos, herramientas y suministros médicos; obligando a muchos fabricantes a reducir la producción o cerrar, y muchos finalmente abandonaron el país, como ha sido el caso de varias empresas tecnológicas y la mayoría de los fabricantes de automóviles.

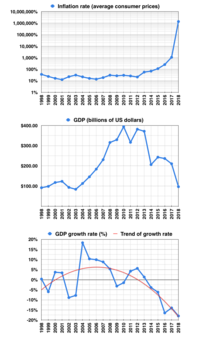

La economía de Venezuela ha estado en un estado de colapso económico total desde 2013. En 2015, Venezuela tenía más del 100 % de inflación, la más alta del mundo y la más alta en la historia del país en ese momento.. Según fuentes independientes, la tasa aumentó al 80 000 % a fines de 2018 con Venezuela cayendo en una espiral de hiperinflación mientras que la tasa de pobreza era de casi el 90 % de la población. El 14 de noviembre de 2017, las agencias de calificación crediticia declararon que Venezuela estaba en incumplimiento de pago de su deuda, con Standard & Poor's categoriza a Venezuela como en 'default selectivo'.

Estados Unidos ha sido el socio comercial más importante de Venezuela a pesar de las tensas relaciones entre los dos países. Las exportaciones estadounidenses a Venezuela han incluido maquinaria, productos agrícolas, instrumentos médicos y automóviles. Venezuela es uno de los cuatro principales proveedores de petróleo extranjero a los Estados Unidos. Alrededor de 500 empresas estadounidenses están representadas en Venezuela.

Según el Banco Central de Venezuela, entre 1998 y 2008 el gobierno recibió alrededor de US$325 mil millones a través de la producción de petróleo y las exportaciones en general.[17] Según la Agencia Internacional de Energía (a agosto de 2015), la producción de 2,4 millones de barriles por día suministró 500.000 barriles a los Estados Unidos.[18]

Un informe publicado por Transparencia Venezuela en 2022 estimó que las actividades ilegales en el país representaban alrededor del 21 % de su PIB.

Historia

1922–1959

Después de que se descubriera petróleo en Venezuela en 1922 durante la huelga de Maracaibo, el dictador de Venezuela, Juan Vicente Gómez, permitió que las compañías petroleras estadounidenses redactaran la ley del petróleo de Venezuela. En 1943, la Standard Oil de New Jersey aceptó un nuevo acuerdo en Venezuela basado en el principio 50-50, descrito como "un acontecimiento histórico". Se negociaron términos aún más favorables en 1945, después de que un golpe llevó al poder a un gobierno de izquierda que incluía a Juan Pablo Pérez Alfonso.

Desde la década de 1950 hasta principios de la de 1980, la economía venezolana, impulsada por los altos precios del petróleo, fue una de las más sólidas y prósperas de América del Sur. El crecimiento continuo durante ese período atrajo a muchos inmigrantes.

En 1958, un nuevo gobierno, que nuevamente incluía a Pérez Alfonso, ideó un plan para un cartel petrolero internacional, que se convertiría en la OPEP. En 1973, Venezuela votó para nacionalizar su industria petrolera a partir del 1 de enero de 1976, con Petróleos de Venezuela (PDVSA) presidiendo una serie de sociedades de cartera. En los años siguientes, Venezuela construyó un vasto sistema de refinación y comercialización en los Estados Unidos y Europa.

Durante Pérez Jiménez' dictadura de 1952 a 1958, Venezuela disfrutó de un crecimiento del PIB notablemente alto, de modo que a fines de la década de 1950 el PIB real per cápita de Venezuela casi alcanzó el de Irlanda o Alemania Occidental. Sin embargo, Alemania Occidental todavía se estaba recuperando de la destrucción de la infraestructura alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950, Venezuela era la cuarta nación más rica per cápita del mundo. Sin embargo, Rómulo Betancourt (Presidente de 1959 a 1964) heredó de 1958 a 1959 en adelante una enorme deuda interna y externa provocada por el desenfrenado gasto público. Logró equilibrar el presupuesto público de Venezuela e iniciar una fallida reforma agraria.

Décadas de 1960 a 1990

Impulsados por un fuerte sector petrolero en las décadas de 1960 y 1970, los gobiernos de Venezuela pudieron mantener la armonía social gastando cantidades bastante grandes en programas públicos que incluyen asistencia médica, educación, transporte y subsidios alimentarios. Los programas de alfabetización y asistencia social se beneficiaron enormemente de estas condiciones. Debido a la riqueza petrolera, los trabajadores venezolanos "disfrutaron de los salarios más altos de América Latina". Esta situación se revirtió cuando los precios del petróleo colapsaron durante la década de 1980.

Con el colapso de los precios, la economía se contrajo y los niveles de inflación (inflación de precios al consumidor) aumentaron, permaneciendo entre 6 y 12 % de 1982 a 1986. La tasa de inflación alcanzó su punto máximo en 1989 con un 84 %, año en que sufrió la ciudad capital de Caracas. de los disturbios durante el Caracazo tras el recorte del gasto público y la apertura de mercados por parte del presidente Carlos Andrés Pérez. Después de que Pérez inició tales políticas económicas liberales y liberó más los mercados venezolanos, el PIB de Venezuela pasó de una caída de -8,3% en 1989 a un crecimiento del 4,4% en 1990 y del 9,2% en 1991, aunque los salarios se mantuvieron bajos y el desempleo era alto entre venezolanos.

La dependencia excesiva de los precios del petróleo y un sistema político fracturado sin partidos que acordaran las políticas causaron muchos de los problemas. A mediados de la década de 1990, Venezuela, bajo la presidencia de Rafael Caldera, experimentó tasas de inflación anuales del 50% al 60% entre 1993 y 1997, y el país sufrió una grave crisis bancaria. En 1998, la crisis económica había empeorado aún más. El PIB per cápita estaba al mismo nivel que en 1963 (después de ajustar el dólar de 1963 al valor de 1998), un tercio por debajo de su máximo de 1978; y el poder adquisitivo del salario medio era un tercio de su nivel de 1978.

1999–2013

Hugo Chávez fue elegido presidente en diciembre de 1998 y asumió el cargo en febrero de 1999. En 2000, los precios del petróleo se dispararon, ofreciendo a Chávez fondos que no se habían visto desde el colapso económico de Venezuela en la década de 1980. Chávez utilizó entonces políticas económicas más socialdemócratas que las de sus predecesores, utilizando enfoques populistas con los fondos petroleros que hicieron que la economía venezolana fuera más dependiente de los altos precios del petróleo.

En los primeros cuatro años de la presidencia de Chávez, la economía creció al principio (1999–2001), luego se contrajo de 2001–2003 a niveles de PIB similares a los de 1997. Al principio, el declive económico se debió a los bajos precios del petróleo, pero fue alimentado por la agitación del intento de golpe de Estado de 2002 y la huelga general de 2002-2003. Otros factores del declive fueron el éxodo de capitales del país y la reticencia de los inversores extranjeros. El PIB fue de 50,0 billones de bolívares en 1998. En el punto más bajo de la recesión en 2003, fue de 42,4 billones de bolívares (en bolívares constantes de 1998). Sin embargo, el PIB se recuperó en 50,1 billones de bolívares con una situación política más tranquila en 2004 y aumentó a 66,1 billones de bolívares en 2007 (ambos en bolívares constantes de 1998).

Los sectores más afectados en los años de peor recesión (2002-2003) fueron la construcción (-55,9 %), el petróleo (-26,5 %), el comercio (-23,6 %) y la manufactura (-22,5 %). La caída en el sector petrolero fue causada por la adhesión a la cuota de la OPEP establecida en 2002 y el virtual cese de las exportaciones durante la huelga general encabezada por PdVSA de 2002-2003. El sector no petrolero de la economía se contrajo un 6,5% en 2002. El bolívar, que había sufrido una grave inflación y devaluación en relación con los estándares internacionales desde finales de la década de 1980, siguió debilitándose.

La tasa de inflación, medida por el índice de precios al consumidor, fue del 35,8 % en 1998, cayó a un mínimo del 12,5 % en 2001 y aumentó al 31,1 % en 2003. Históricamente, la inflación anual más alta fue del 100 % en 1996. En un intento Para respaldar el bolívar, reforzar el nivel decreciente de reservas internacionales del gobierno y mitigar el impacto adverso del paro laboral de la industria petrolera en el sistema financiero, el Ministerio de Hacienda y el banco central suspendieron el comercio de divisas el 23 de enero de 2003. El 6 de febrero, el gobierno creó CADIVI, una junta de control de divisas encargada de manejar los procedimientos de cambio de divisas. La junta fijó el tipo de cambio del dólar en 1.596 bolívares por dólar para compras y 1.600 por dólar para ventas.

El mercado de la vivienda en Venezuela se redujo significativamente y los desarrolladores evitaron Venezuela debido a la gran cantidad de empresas a las que el gobierno expropió sus propiedades. Según The Heritage Foundation y The Wall Street Journal, Venezuela tenía los derechos de propiedad más débiles del mundo, con una puntuación de solo 5,0 en una escala de 100, siendo común la expropiación sin compensación. La escasez de viviendas es tan significativa que en 2007 un grupo de ocupantes ilegales ocupó el Centro Financiero Confinanzas, un centro económico cancelado que se suponía simbolizaba la economía en crecimiento de Venezuela.

La economía venezolana se contrajo un 5,8% en los primeros tres meses de 2010 en comparación con el mismo período de 2009 y tuvo la tasa de inflación más alta de América Latina con un 30,5%. El presidente Chávez expresó su optimismo de que Venezuela saldrá de la recesión a pesar de las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que muestran que Venezuela sería el único país de la región que permanecería en recesión ese año. El FMI calificó la recuperación económica de Venezuela como "retrasada y débil" en comparación con otros países de la región. Tras la muerte de Chávez a principios de 2013, la economía de Venezuela siguió cayendo en una recesión aún mayor.

2013-presente

Según el índice de miseria en 2013, Venezuela ocupó el primer lugar a nivel mundial con la puntuación más alta en el índice de miseria. La Corporación Financiera Internacional clasificó a Venezuela como uno de los países más bajos para hacer negocios, ubicándolo en el puesto 180 de 185 países en su informe Doing Business 2013, siendo la protección de los inversores y los impuestos sus peores clasificaciones. A principios de 2013, el bolívar fuerte se devaluó debido a la creciente escasez en Venezuela. La escasez incluía necesidades como papel higiénico, leche y harina. La escasez también afectó la atención médica en Venezuela, y el Hospital Médico de la Universidad de Caracas dejó de realizar cirugías debido a la falta de suministros en 2014. Las políticas del gobierno bolivariano también dificultaron la importación de medicamentos y otros suministros médicos. Debido a tales complicaciones, muchos venezolanos fallecieron de muertes evitables y los profesionales médicos tuvieron que usar recursos limitados utilizando métodos que fueron reemplazados hace décadas.

En 2014, Venezuela entró en una recesión económica y el crecimiento del PIB disminuyó a -3,0 %. Venezuela se colocó en la cima del índice de miseria por segundo año consecutivo. The Economist dijo que Venezuela era "probablemente la economía peor administrada del mundo". Citibank creía que "la economía tiene pocas perspectivas de mejora" y que el estado de la economía venezolana era un 'desastre'. El informe Doing Business 2014 de la Corporación Financiera Internacional y el Banco Mundial clasificó a Venezuela con un puntaje más bajo que el año anterior, luego 181 de 185. La Fundación Heritage clasificó a Venezuela en el puesto 175 entre 178 países en libertad económica. para 2014, clasificándolo como un "reprimido" economía según los principios que propugna la fundación. Según Foreign Policy, Venezuela ocupó el último lugar en el mundo en su índice de rendimiento base debido a los bajos rendimientos que reciben los inversores al invertir en Venezuela. En un informe de 2014 titulado Lugares más aterradores en las fronteras comerciales de Zurich Financial Services e informado por Bloomberg, Venezuela fue clasificada como el mercado emergente más riesgoso del mundo. Muchas empresas como Toyota, Ford Motor Co., General Motors Company, Air Canada, Air Europa, American Airlines, Copa Airlines, TAME, TAP Airlines y United Airlines frenaron o detuvieron sus operaciones debido a la falta de divisas en el país, con Venezuela debe miles de millones de dólares a esas empresas extranjeras. Venezuela también desmanteló CADIVI, un organismo gubernamental a cargo del cambio de divisas. CADIVI era conocido por tener dinero del sector privado y se sospechaba que era corrupto.

Venezuela volvió a encabezar el índice de miseria según el Banco Mundial en 2015. El FMI pronosticó en octubre de 2015 una tasa de inflación del 159% para el año 2015—la tasa más alta en la historia de Venezuela y la tasa más alta del mundo—y que la economía se contraería un 10%. Según documentos filtrados del Banco Central de Venezuela, el país cerró 2015 con una inflación del 270% y un desabastecimiento de bienes superior al 70%.

El presidente Nicolás Maduro reorganizó su gabinete económico en 2016 con un grupo compuesto principalmente por académicos venezolanos de izquierda. Según Merrill Lynch, la división de inversiones de Bank of America, se esperaba que el nuevo gabinete de Maduro endureciera los controles de divisas y precios en el país. Alejandro Werner, jefe del Departamento de América Latina del FMI, afirmó que las cifras de 2015 publicadas por el Banco Central de Venezuela no eran precisas y que la inflación de Venezuela para 2015 fue del 275%. Otras cifras de inflación pronosticadas por el FMI y Bank of America fueron 720% y 1,000% en 2016. Los analistas creían que el gobierno venezolano ha estado manipulando las estadísticas económicas, especialmente porque no reportaron datos adecuados desde finales de 2014. Según el economista Steve Hanke de Johns Hopkins, el Banco Central de Venezuela retrasó la publicación de estadísticas y mintió sobre las cifras al igual que lo hizo la Unión Soviética, y Hanke dijo que se tenía que usar un coeficiente de mentira para observar los datos económicos de Venezuela.

Para 2016, los medios de comunicación dijeron que Venezuela estaba sufriendo un colapso económico y el FMI dijo que esperaba que alcanzara una tasa de inflación del 500 % y una contracción del PIB del 10 %. En diciembre de 2016, la inflación mensual superó el 50 por ciento por trigésimo día consecutivo, lo que significa que la economía venezolana estaba oficialmente experimentando una hiperinflación, convirtiéndose en el país número 57 en ser agregado a la Tabla Mundial de Hiperinflación de Hanke-Krus.

El 25 de agosto de 2017, se informó que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra Venezuela no prohibían la comercialización de los bonos no gubernamentales existentes en el país, sino que las sanciones incluían restricciones destinadas a bloquear los bonos del gobierno. capacidad de autofinanciarse.

El 26 de enero de 2018, el gobierno puso fin al mecanismo de tipo de cambio fijo protegido y subsidiado que estaba muy sobrevaluado como resultado de la inflación galopante. La Asamblea Nacional (encabezada por la oposición) dijo que la inflación en 2017 superó el 4.000%, nivel con el que también coincidieron otros economistas independientes. En febrero, el gobierno lanzó una criptomoneda respaldada por petróleo llamada petro.

El índice Café con Leche de Bloomberg calculó que el aumento del precio de una taza de café aumentó un 718 % en las 12 semanas anteriores al 18 de enero de 2018, una tasa de inflación anualizada del 448 000 %. La comisión de finanzas de la Asamblea Nacional señaló en julio de 2018 que los precios se duplicaban cada 28 días con una tasa de inflación anualizada del 25 000 %.

El país se dirigía a un incumplimiento selectivo en 2017. A principios de 2018, el país estaba en incumplimiento, lo que significa que no podía pagar a sus prestamistas.

24 de agosto de 2017 El presidente Trump impuso sanciones a la deuda del estado de Venezuela que prohíben realizar transacciones con la deuda del estado de Venezuela, incluida la participación en la reestructuración de la deuda. El 13 de noviembre de 2017 finalizó el periodo de default técnico y Venezuela no pagó cupones de sus eurobonos en dólares. Esto provocó un incumplimiento cruzado en otros bonos en dólares. 30 de noviembre El comité ISDA compuesto por los 15 bancos más grandes admitió el incumplimiento de las obligaciones de la deuda estatal, lo que a su vez implicó pagos en CDS. Según Cbonds, en la actualidad existen 20 bonos internacionales venezolanos que se encuentran reconocidos en default. El monto total de las obligaciones en mora es igual a 36 mil millones de dólares.

Un informe publicado por Transparencia Venezuela en 2022 estimó que las actividades ilegales en el país representaban alrededor del 21 % de su PIB. Según el informe, el tráfico de drogas, petróleo y oro, así como las actividades ilegales en puertos y aduanas habían generado más de 9.400 millones de dólares para el crimen organizado protegido por funcionarios corruptos. En 2021, la extracción de oro generó alrededor de 2.300 millones de dólares, de los cuales el Estado recibió solo el 25%.

Sectores

Bajo los mandatos de Hugo Chávez y su sucesor, Nicolás Maduro, muchas empresas abandonaron Venezuela. En 1999 había 13.000 empresas en el país. Para 2016, menos de un tercio de las empresas permanecían en Venezuela, con solo 4.000 empresas operando en la nación.

Petróleo y otros recursos

Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, con un total de 302,81 mil millones de barriles a fines de 2017. El país es un importante productor de productos derivados del petróleo, que siguen siendo la piedra angular de la economía venezolana. La Agencia Internacional de Energía muestra cómo la producción de petróleo de Venezuela ha caído en los últimos años, produciendo solo 2.300.000 barriles (370.000 m3) diarios, frente a los 3,5 millones de 1998. Sin embargo, los ingresos petroleros duplicará su valor en moneda local con la reciente devaluación de la moneda. Venezuela tiene grandes subsidios energéticos. En 2015, el costo de la gasolina era de solo 0,06 USD por galón, lo que representaba el 23 % de los ingresos del gobierno. En febrero de 2016, el gobierno finalmente decidió subir el precio, pero solo a 6 bolívares (alrededor de 60¢ al tipo de cambio oficial) por litro para gasolina premium y solo 1 bolívar (10¢) para gasolina de menor calidad.

Una variedad de otros recursos naturales, incluidos el mineral de hierro, el carbón, la bauxita, el oro, el níquel y los diamantes, se encuentran en diversas etapas de desarrollo y producción. En abril de 2000, el presidente de Venezuela decretó una nueva ley de minería y se adoptaron reglamentos para fomentar una mayor participación del sector privado en la extracción de minerales. Durante la crisis económica de Venezuela, la tasa de oro excavado cayó un 64,1% entre febrero de 2013 y febrero de 2014 y la producción de hierro cayó un 49,8%. En la producción de oro, hasta 2009 el país producía un promedio anual entre 11 y 12 toneladas por año. Luego, por los problemas políticos y económicos, la actividad minera se desplomó: en 2017 el país solo extrajo 0,48 ton.

Venezuela utiliza principalmente recursos hidroeléctricos para suministrar energía a las industrias del país, lo que representa el 57 % del consumo total a fines de 2016. Sin embargo, la persistente sequía ha reducido severamente la producción de energía a partir de recursos hidroeléctricos. La ley eléctrica nacional está diseñada para proporcionar un marco legal y fomentar la competencia y nuevas inversiones en el sector. Después de un retraso de dos años, el gobierno está procediendo con los planes para privatizar los diversos sistemas eléctricos de propiedad estatal bajo un esquema diferente al previsto anteriormente.

Fabricación

La industria manufacturera aportó el 12 % del PIB en 2014. El sector manufacturero está experimentando graves dificultades, en medio de la falta de inversión y las acusaciones de mala gestión. Venezuela fabrica y exporta acero, aluminio, equipos de transporte, textiles, prendas de vestir, bebidas y alimentos. Produce cemento, neumáticos, papel, fertilizantes y ensambla automóviles tanto para el mercado interno como para el de exportación.

En 2014, General Motors Venezolana detuvo la producción automotriz luego de 65 años de servicio por desabasto mientras el Banco Central de Venezuela anunciaba que la tasa de desabasto de automóviles nuevos era del 100%. Para el primer semestre de 2016, solo se fabricaban 10 vehículos por día en Venezuela con una caída de producción del 86%.

En 2017, las estimaciones mostraron que la producción industrial de Venezuela cayó alrededor del 2%.

Agricultura

La agricultura en Venezuela representa aproximadamente el 3 % del PIB, el 10 % de la fuerza laboral y al menos una cuarta parte de la superficie terrestre de Venezuela. Venezuela exporta arroz, maíz, pescado, frutas tropicales, café, carne vacuna y porcina. El país no es autosuficiente en la mayoría de las áreas de la agricultura. Venezuela importa alrededor de dos tercios de sus necesidades alimentarias. En 2002, las empresas estadounidenses exportaron productos agrícolas por valor de $ 347 millones, incluidos trigo, maíz, soja, harina de soja, algodón, grasas animales, aceites vegetales y otros artículos para hacer de Venezuela uno de los dos principales mercados estadounidenses en América del Sur. Estados Unidos suministra más de un tercio de las importaciones de alimentos de Venezuela. Las políticas gubernamentales recientes han provocado problemas de escasez de alimentos.

Venezuela produjo en 2019:

- 4.3 millones de toneladas de caña de azúcar;

- 1,9 millones de toneladas de maíz;

- 1.4 millones de toneladas de banano;

- 760mil toneladas de arroz;

- 485 mil toneladas de piña;

- 477 mil toneladas de papa;

- 435 mil toneladas de aceite de palma;

- 421 mil toneladas de mandioca;

- 382 mil toneladas de naranja;

- 225 mil toneladas de sandía;

- 199 mil toneladas de papaya;

- 194 mil toneladas de melón;

- 182 mil toneladas de tomates;

- 155mil toneladas de tangerina;

- 153mil toneladas de coco;

- 135 mil toneladas de aguacate;

- 102mil toneladas de mango (incluidos los mangosteen y guava);

- 56 mil toneladas de café;

Además de producciones menores de otros productos agrícolas. Debido a problemas económicos y políticos internos, la producción de caña de azúcar cayó de 7,3 millones de toneladas en 2012 a 3,6 millones en 2016. La producción de maíz cayó de 2,3 millones de toneladas en 2014 a 1,2 millones en 2017. El arroz cayó de 1,15 millones de toneladas en 2014 a 498 mil toneladas en 2016.

Ganadería

En ganadería, Venezuela produjo, en 2019: 470 mil toneladas de carne de res, 454 mil toneladas de carne de pollo, 129 mil toneladas de carne de cerdo, 1.700 millones de litros de leche de vaca, entre otros. La producción de carne de pollo disminuyó progresivamente, año tras año, de 1,1 millones de toneladas en 2011 a 448 mil toneladas en 2017. La producción de carne de cerdo cayó de 219 mil toneladas en 2011 a 124 mil toneladas en 2018. La producción de carne de vaca' La leche materna cayó de 2.400 millones de litros en 2011 a 1.700 millones en 2019.

Comercio

Venezuela es miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), la Organización de Países Exportadores de Gas (GECF), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Comunidad de América Latina y el Caribe Unidos (CELAC). El petróleo constituye el 80% de las exportaciones de Venezuela con un valor de $ 22,2 mil millones en 2017. Gracias a las exportaciones de petróleo, Venezuela suele registrar un superávit comercial. Desde 2005, las exportaciones del sector privado no tradicional (es decir, no petroleras) han disminuido rápidamente. Para 2015, constituyen el 8% de las exportaciones totales. Estados Unidos es el principal socio comercial de Venezuela. Durante 2002, Estados Unidos exportó $4.400 millones en bienes a Venezuela, convirtiéndolo en el vigésimo quinto mercado más grande para Estados Unidos. Incluyendo productos derivados del petróleo, Venezuela exportó $15.1 mil millones en bienes a Estados Unidos, convirtiéndolo en su decimocuarta fuente de bienes. Venezuela se opone a la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas.

Desde 1998, las relaciones entre China y Venezuela han visto una creciente asociación entre el gobierno del presidente venezolano Hugo Chávez y la República Popular China. El comercio chino-venezolano fue de menos de $ 500 millones por año antes de 1999 y alcanzó los $ 7500 millones en 2009, lo que convierte a China en el segundo socio comercial más grande de Venezuela y a Venezuela en el destino de inversión más grande de China en América Latina. Varios acuerdos bilaterales han visto a China invertir miles de millones en Venezuela y Venezuela ha aumentado las exportaciones de petróleo y otros recursos a China. China ha exigido el pago en petróleo de sus exportaciones a Venezuela debido a su falta de voluntad para aceptar moneda venezolana y la incapacidad de Venezuela para pagar en dólares u oro.

| Top Trading Partners para Venezuela para 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Trabajo

Bajo Chávez, Venezuela también instituyó la "cogestión" dirigida por los trabajadores; iniciativas en las que los trabajadores' Los consejos juegan un papel clave en la gestión de una planta o fábrica. En las empresas experimentales de cogestión, como la fábrica estatal Alcasa, los trabajadores elaboran presupuestos y eligen tanto a los gerentes como a los delegados departamentales que trabajan junto con los ejecutivos de la empresa en cuestiones técnicas relacionadas con la producción.

En noviembre de 2010, los trabajadores pasaron una semana protestando frente a las fábricas en Valera y Valencia tras la expropiación del fabricante de botellas estadounidense Owens-Illinois.

Los conflictos laborales han seguido aumentando desde la crisis financiera de 2008. Según el Foro Económico Mundial, Venezuela ocupa el puesto 134 de los 148 países en competitividad económica. Muchos en el sector privado atribuyen estos hallazgos al mercado laboral inflexible.

En los últimos años, se ha aprobado una andanada de decretos a favor de los trabajadores. Las más significativas podrían ser las leyes laborales de 2012 conocidas como LOTTT. Estas leyes incluían la prohibición virtual de despidos, semana laboral más corta, vacaciones mejoradas y beneficios de maternidad mejorados. La LOTTT ofrece seguridad laboral a la mayoría de los trabajadores después del primer mes. Los empleadores han informado de una tasa de ausentismo de hasta el 40% que atribuyen a la indulgencia de estas leyes laborales. Como era de esperar, los empleadores han estado menos dispuestos a contratar.

El 17 de noviembre de 2014, el presidente Maduro emitió un decreto para aumentar el salario mínimo para todos los trabajadores en un 15 %. El decreto entró en vigencia el 1 de diciembre de 2014. Como parte de las celebraciones del Primero de Mayo en honor a los trabajadores' día, el presidente Maduro anunció el 28 de abril de 2015 que el salario mínimo aumentaría un 30%; 20% en mayo y 10% en julio, con el salario mínimo recientemente anunciado para los venezolanos de solo $ 30 por mes a la tasa del mercado negro ampliamente utilizada.

En septiembre de 2017, la Unión Nacional de Trabajadores (UNETE) anunció que Venezuela había perdido 3.345.000 empleos desde la elección del presidente Maduro. Para diciembre de 2017, la cantidad de empleos perdidos aumentó en 400 000 a más de 3 850 000 empleos perdidos desde el inicio del mandato de Maduro.

Infraestructura

En el siglo XX, cuando Venezuela se benefició de las ventas de petróleo, la infraestructura floreció en Venezuela. Sin embargo, en los últimos años la infraestructura y los servicios públicos de Venezuela se han visto afectados, especialmente los servicios públicos como la electricidad y el agua.

Transporte

Venezuela tiene un extenso sistema de carreteras que se creó inicialmente en la década de 1960 para ayudar a las industrias del petróleo y el aluminio. La capital, Caracas, tenía un moderno sistema de metro diseñado por los franceses que se terminó en 1995, con un túnel subterráneo de más de 51 km (31,6 mi).

En 1870, Antonio Guzmán Blanco ayudó a crear el sistema ferroviario de Venezuela.

El gobierno de Chávez lanzó un Plan Nacional de Desarrollo Ferroviario diseñado para crear 15 líneas ferroviarias en todo el país, con 13 700 kilómetros (8500 mi) de vías para 2030. La red se está construyendo en cooperación con China Railways, que también está cooperando con Venezuela para crear fábricas de vías, vagones de ferrocarril y eventualmente locomotoras. Sin embargo, el proyecto ferroviario de Venezuela está suspendido debido a que Venezuela no puede pagar los $ 7.5 mil millones y debe a China Railway casi $ 500 millones.

Lufthansa dijo que detendría todos los vuelos a Venezuela el 18 de junio de 2016, citando dificultades con los controles de divisas. Otras aerolíneas también redujeron los vuelos y exigieron que los pasajeros pagaran las tarifas en dólares estadounidenses.

Energía

La red eléctrica venezolana está plagada de apagones ocasionales en varios distritos del país. En 2011, tuvo tantos problemas que se establecieron raciones de electricidad para ayudar a aliviar los apagones. El 3 de septiembre de 2013, el 70% del país se sumió en la oscuridad con 14 de los 23 estados de Venezuela afirmando que no tenían electricidad durante la mayor parte del día. Otro corte de energía el 2 de diciembre de 2013 volvió a dejar a oscuras a la mayor parte de Venezuela y ocurrió pocos días antes de las elecciones.

Estadísticas de energía

- Electricidad – producción por fuente:

- Fossil fuel: 35,7% (2012 est.)

- Hydroelectric 64.3 (2012 est.)

- Nuclear: 0% (2012 est.)

- Otros: 0% (2012 est.)

- Producción de electricidad: 127.6 billones de kWh (2012 est.)

- Electricidad – consumo: 85.05 mil millones de kWh (2011 est.)

- Electricidad – exportaciones: 633 millones de kWh (2009 est.)

- Electricidad – importaciones: 260 millones de kWh (2009 est.)

- Electricidad – capacidad de generación instalada: 27,5 millones de kW (2012 est.)

Estadísticas

Datos económicos

El Fondo de Estabilización Macroeconómica (FIEM) disminuyó de US$2.590 millones en enero de 2003 a US$700 millones en octubre, pero las reservas internacionales en poder del banco central en realidad aumentaron de US$11.310 millones en enero a US$19.670 millones en octubre de 2003. mercado negro, el bolívar cayó 28% en 2007 a Bs. 4.750 por US$ y disminuyó a alrededor de VEF 5,5 (Bs 5500) por US$ a principios de 2009.

La economía se recuperó y creció un 16,8 % en 2004. Este crecimiento se produjo en una amplia gama de sectores: la industria petrolera proporciona directamente solo un pequeño porcentaje del empleo en el país. Las reservas internacionales crecieron a US$27 mil millones. La encuestadora Datanalysis señaló que el ingreso real en los sectores más pobres de la sociedad creció un 33% en 2004.

El 7 de marzo de 2007, el gobierno anunció que el bolívar venezolano sería redenominado en una proporción de 1 a 1000 a principios de 2008 y rebautizado como bolívar fuerte ("bolívar fuerte&# 34;) para facilitar la contabilidad y las transacciones. Esto se llevó a cabo el 1 de enero de 2008, momento en el que el tipo de cambio era de 2,15 bolívar fuerte por US$. El código ISO 4217 para el bolívar fuerte es VEF.

El gasto público como porcentaje del PIB en Venezuela en 2007 fue del 30 %, menor que el de otras economías mixtas como Francia (49 %) y Suecia (52 %). Según fuentes oficiales de Naciones Unidas, el porcentaje de personas bajo la línea de pobreza nacional ha disminuido durante la presidencia de Hugo Chávez, del 48,1% en 2002 al 28% en 2008.

Con el aumento de los precios del petróleo en 2007 y el aumento del gasto público, la economía de Venezuela creció un 9 % en 2007. Los precios del petróleo cayeron a partir de julio de 2008, lo que resultó en una gran pérdida de ingresos. Golpeada por una recesión global, la economía se contrajo un 2% en el segundo trimestre de 2009, contrayéndose un 4,5% adicional en el tercer trimestre de 2009. La respuesta de Chávez ha sido que estos estándares tergiversan los hechos económicos y que la La economía debe medirse con estándares socialistas. El 17 de noviembre, el Banco Central informó que la actividad del sector privado disminuyó un 4,5% y que la inflación promediaba un 26,7%. Estos problemas se ven agravados por una sequía que, según el gobierno, fue causada por El Niño, lo que provocó el racionamiento del agua y la electricidad y una escasez de alimentos.

El año 2010 vio a Venezuela todavía en recesión, ya que el PIB cayó un 5,8% en el primer trimestre de 2010. El Banco Central de Venezuela ha declarado que la recesión se debe en gran medida a "el acceso restringido a divisas para las importaciones"., menor demanda interna y racionamiento eléctrico". El desempeño del sector petrolero también fue particularmente preocupante, con una reducción del PIB petrolero del 5%. Más importante aún, el Banco Central insinúa la causa raíz de la contracción del petróleo, diciendo que "el banco dijo que se debió a caídas en la producción, "problemas operativos", paros de mantenimiento y la canalización de diesel para hacer funcionar generadores térmicos durante una crisis de energía". Mientras que el sector público de la economía ha caído un 2,8%, el sector privado ha caído un 6%.

El año 2013 resultó ser difícil para Venezuela, ya que la escasez de artículos de primera necesidad y la inflación extrema atacaron la economía de la nación. Los artículos se volvieron tan escasos que casi una cuarta parte de los artículos no estaban en stock. El bolívar se devaluó a 6,3 por US$ a principios de 2013 quitándole un tercio de su valor. Sin embargo, la inflación siguió aumentando drásticamente en el país hasta el punto de que el presidente Maduro obligó a las tiendas a vender sus artículos solo unos días antes de las elecciones. Maduro dijo que las tiendas estaban cobrando precios irrazonables a pesar de que los propietarios solo cobraban tanto debido a la devaluación real del bolívar.

En 2014, el Banco Central de Venezuela dejó de publicar estadísticas por primera vez en su historia como una forma de manipular posiblemente la imagen de la economía. Venezuela también ha desmantelado CADIVI, un organismo gubernamental a cargo del cambio de divisas.

En mayo de 2019, el Banco Central de Venezuela publicó datos económicos por primera vez desde 2015. Según este comunicado, la inflación de Venezuela fue de 274 % en 2016, 863 % en 2017 y 130 060 % en 2018. Los nuevos informes implicaría una contracción de más de la mitad de la economía en cinco años, según el Financial Times "una de las mayores contracciones en la historia de América Latina". Según dos fuentes no reveladas de Reuters, la publicación de estos números se debió a la presión de China, un aliado de Maduro. Una de estas fuentes afirma que la divulgación de cifras económicas puede hacer que Venezuela cumpla con el FMI, lo que dificultaría apoyar a Juan Guaidó durante la crisis presidencial. En ese momento, el FMI no pudo respaldar la validez de los datos ya que no habían podido contactar a las autoridades.

La siguiente tabla muestra los principales indicadores económicos en 1980–2021 (con estimaciones del personal técnico del FMI en 2022–2023). La inflación por debajo del 10% está en verde.

| Año | PIB

(en Bil. US$PPP) | PIB per cápita

(en dólares EE.UU. PPP) | PIB

(en Bil. US$nominal) | PIB per cápita

(en dólares nominales) | Crecimiento del PIB

(real) | Tasa de inflación

(en porcentaje) | Desempleo

(en porcentaje) | Deuda gubernamental

(en porcentaje del PIB) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1980 | 118,8 | 7,947,4 | 69,8 | 4,671.1 | n/a | n/a | ||

| 1981 | n/a | n/a | ||||||

| 1982 | n/a | n/a | ||||||

| 1983 | n/a | n/a | ||||||

| 1984 | n/a | n/a | ||||||

| 1985 | n/a | n/a | ||||||

| 1986 | n/a | n/a | ||||||

| 1987 | n/a | n/a | ||||||

| 1988 | n/a | n/a | ||||||

| 1989 | n/a | n/a | ||||||

| 1990 | n/a | n/a | ||||||

| 1991 | n/a | n/a | ||||||

| 1992 | n/a | n/a | ||||||

| 1993 | n/a | n/a | ||||||

| 1994 | n/a | n/a | ||||||

| 1995 | n/a | n/a | ||||||

| 1996 | n/a | n/a | ||||||

| 1997 | n/a | n/a | ||||||

| 1998 | n/a | 26,3% | ||||||

| 1999 | 14,5% | |||||||

| 2000 | ||||||||

| 2001 | ||||||||

| 2002 | ||||||||

| 2003 | ||||||||

| 2004 | ||||||||

| 2005 | ||||||||

| 2006 | ||||||||

| 2007 | ||||||||

| 2008 | ||||||||

| 2009 | ||||||||

| 2010 | ||||||||

| 2011 | ||||||||

| 2012 | ||||||||

| 2013 | ||||||||

| 2014 | ||||||||

| 2015 | ||||||||

| 2016 | ||||||||

| 2017 | ||||||||

| 2018 | ||||||||

| 2019 | n/a | |||||||

| 2020 | n/a | |||||||

| 2021 | n/a | |||||||

| 2022 | n/a | n/a | ||||||

| 2023 | n/a | n/a |

Mercado negro de divisas

El tipo de cambio paralelo es lo que los venezolanos creen que vale la moneda venezolana en comparación con el dólar estadounidense. En los primeros años de la presidencia de Chávez, sus programas sociales recién creados requerían grandes pagos para realizar los cambios deseados. El 5 de febrero de 2003, el gobierno creó CADIVI, una junta de control de divisas encargada de manejar los procedimientos de cambio de divisas. Su creación fue para controlar la fuga de capitales poniendo límites a las personas y ofreciéndoles solo una cantidad determinada de moneda extranjera. Este límite a la moneda extranjera condujo a la creación de una economía de mercado negro de divisas, ya que los comerciantes venezolanos dependen de bienes extranjeros que requieren pagos con monedas extranjeras confiables. A medida que Venezuela imprimía más dinero para sus programas sociales, el bolívar continuó devaluando para los ciudadanos y comerciantes venezolanos ya que el gobierno tenía la mayoría de las monedas más confiables.

A enero de 2018, el tipo de cambio oficial más fuerte era de 1 dólar estadounidense por 10 VEF, mientras que el tipo de cambio del mercado libre superaba los 200 000 VEF por 1 dólar estadounidense. Dado que los comerciantes solo pueden recibir del gobierno la cantidad necesaria de divisas extranjeras, deben recurrir al mercado negro, que a su vez aumenta los precios de los comerciantes para los consumidores. Las altas tasas en el mercado negro dificultan que las empresas compren los bienes necesarios, ya que el gobierno a menudo obliga a estas empresas a reducir los precios. Esto lleva a que las empresas vendan sus productos y obtengan pocas ganancias, como las franquicias venezolanas de McDonald's que ofrecen una comida Big Mac por solo $1. Dado que las empresas obtienen pocas ganancias, esto genera escasez, ya que no pueden importar los productos de los que depende Venezuela. La empresa productora de alimentos más grande de Venezuela, Empresas Polar, ha declarado que es posible que deban suspender parte de la producción durante casi todo el año 2014, ya que les debe a los proveedores extranjeros $463 millones. El último reporte de desabastecimiento en Venezuela arrojó que el 22,4% de los bienes de primera necesidad no están en stock. Este fue el último informe del gobierno desde que el banco central ya no publica el índice de escasez. Esto ha llevado a la especulación de que el gobierno está ocultando su incapacidad para controlar la economía, lo que puede generar dudas sobre la publicación de datos económicos futuros.

Indicadores socioeconómicos

Como la mayoría de los países latinoamericanos, Venezuela tiene una distribución desigual de la riqueza. Si bien la distribución mejoró cuando el excedente de mano de obra rural comenzó a disminuir y el sistema educativo mejoró a mediados del siglo XX, la igualdad está lejos de coincidir con los estándares occidentales. Los ricos tienden a ser muy ricos y los pobres muy pobres. En 1970, la quinta parte más pobre de la población tenía el 3% del ingreso nacional, mientras que la quinta parte más rica tenía el 54%. A modo de comparación, las cifras del Reino Unido en 1973 fueron del 6,3% y el 38,8% y las de los Estados Unidos en 1972, del 4,5% y el 42,8%.

Los datos de distribución de ingresos más recientes disponibles son para la distribución per cápita, no por hogar. Los dos no son estrictamente comparables porque los hogares pobres tienden a tener más miembros que los hogares ricos, por lo que los datos por hogar tienden a mostrar menos desigualdad que los datos per cápita. La siguiente tabla muestra los datos per cápita disponibles para los últimos años del Banco Mundial.

| Año | Porcentaje de ingresos personales recibidos por: | Índice GINI | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Pobre quinto | Segundo quinto | Tercera quinta | 4a quinta | Quinto soldado | Más vendido 10% | ||

| 1987 | 4.7 | 9.2 | 14.0 | 21.5 | 50.6 | 34.2 | ~43.42 |

| 1995 | 4.3 | 8.8 | 13.8 | 21.3 | 51.8 | 35,6 | 46.8 |

| 1996 | 3.7 | 8.4 | 13.6 | 21.2 | 53.1 | 37.0 | 48.8 |

| 2000 | 4.7 | 9.4 | 14.5 | 22.1 | 45,4 | 29.9 | 42.0 |

| 2004 | 3.5 | — | 12.9 | — | 54.8 | — | 45.59 |

| 2007 | 5.1 | — | 14.2 | — | 47,7 | — | 42.37 |

| 2010 | 5.7 | — | 14.9 | — | 44,8 | — | 38.98 |

| 2011 | 5.7 | — | 15.9 | — | 44,8 | — | 39.02 |

| 2013 | — | — | — | — | — | — | 44,8 |

| 2015 | — | — | — | — | — | — | 46.9 |

Observe que la distribución personal (per cápita) de los ingresos, dada en este cuadro, no es exactamente comparable con la distribución de los ingresos de los hogares, dada en el cuadro anterior, porque los hogares pobres tienden a tener más miembros.

Todas las publicaciones anteriores son del Banco Mundial.

| |||||||

La pobreza en Venezuela aumentó durante la década de 1980 y principios de la de 1990, pero disminuyó considerablemente entre mediados y fines de la década de 1990. La tendencia decreciente continuó durante la presidencia de Chávez, con la excepción de los turbulentos años 2002 y 2003. Bajo el gobierno bolivariano, la pobreza disminuyó inicialmente cuando Venezuela adquirió fondos petroleros, aunque la pobreza comenzó a aumentar a su nivel más alto en décadas en la década de 2010.

La siguiente tabla muestra el porcentaje de personas y el porcentaje de hogares cuyos ingresos están por debajo de la línea de pobreza, que es igual al precio de una canasta básica de artículos de primera necesidad, como alimentos.

| Año | 1989 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hogares | – | 48.1 | 43.9 | 42.0 | 40,4 | 39.0 | 48.6 | 55.1 | 47.0 | 37,9 | 30.6 | 28,5 | 27,5 | 26.7 | 26.9 | 26,5 | 21.1 | 27.3 | 48.4 | 73.0 | 81.8 | 87.0 |

| Personas | 31.3 | 54,5 | 50,4 | 48,7 | 46.3 | 45,4 | 55.4 | 62.1 | 53.9 | 43,7 | 36.3 | 33.6 | 32.6 | 31.8 | 32,5 | 31.6 | 25.4 | 32.1 | – | – | – | – |

| ||||||||||||||||||||||

| indicador | % |

|---|---|

| Crecimiento real del PIB | −14,0% |

| Inflación | 1,087,5% |

| Salvamento nacional bruto (% del PIB) | 12.1% |

| Principales mercados 2013 | % del total | Principales proveedores | % del total |

|---|---|---|---|

| Estados Unidos | 39.1 | Estados Unidos | 31,7 |

| China | 14.3 | China | 16.8 |

| India | 12.0 | Brasil | 9.1 |

| Antillas Neerlandesas | 7.8 | Colombia | 4.8 |

| Principales exportaciones | % del total | Principales importaciones | % del total |

|---|---|---|---|

| Aceite y gas | 90,4 | Materias primas y mercancías intermedias | 44,5 |

| Otros | 9.6 | Bienes de consumo | 24,5 |

| Bienes de capital | 31.0 |

Desarrollo social

A principios de la década de 2000, cuando los precios del petróleo se dispararon y le ofrecieron a Chávez fondos que no se habían visto desde el comienzo del colapso económico de Venezuela en la década de 1980, el gobierno de Chávez se volvió "semiautoritario e hiperpopulista& #34; y consolidó su poder sobre la economía para hacerse con el control de grandes cantidades de recursos. A nivel interno, Chávez utilizó dichos fondos petroleros para políticas populistas, creando las misiones bolivarianas, destinadas a brindar servicios públicos para mejorar las condiciones económicas, culturales y sociales. De 1999 a 2009, el 60 % de los ingresos del gobierno se concentraron en programas sociales, mientras que la inversión social pasó del 8,4 % del PIB en 1988 al 18,8 % en 2008. A pesar de las advertencias cerca del comienzo del mandato de Chávez a principios de la década de 2000, Chávez El gobierno de 39;s gastó continuamente en exceso en el gasto social y no ahorró suficiente dinero para cualquier futura agitación económica, que Venezuela enfrentó poco antes y después de su muerte. En el año de la muerte de Chávez, Venezuela todavía estaba clasificada como de desarrollo humano alto en su Índice de Desarrollo Humano en 2013 según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, aunque el desarrollo humano comenzó a declinar en Venezuela dentro de un año, con el país cayendo 10 posiciones en 2014.

Pobreza y hambre

La pobreza extrema y la falta de alimentos y medicinas ha empujado a más de tres millones de venezolanos a abandonar el país en los últimos años. La Universidad Católica Andrés Bello realizó un estudio de pobreza que encontró que el 20% más pobre de los venezolanos tenía el 1,4% de la riqueza de la nación, por debajo del 3,4% en 2014, mientras que el 10% más rico tenía el 61% de la riqueza de la nación. s riqueza, desde el 30%.

Según cifras gubernamentales publicadas en abril de 2017, 1446 niños menores de 1 año murieron en 2016, lo que representa un aumento del 30 % en un año. En agosto de 2017, 31 millones de personas sufrían una grave escasez de alimentos. La encuesta de universidades ENCOVI encontró que el 73% de los venezolanos dijeron que habían perdido 9 kg (19 lbs) de peso corporal en 2016 y el 64% habían perdido 11 kg (25 lbs) en 2017.

Cuando la economía del país colapsó en 2014, el hambre y la desnutrición se convirtieron en un problema grave. En 2015, cerca del 45% de los venezolanos dijeron que a veces no podían pagar los alimentos. En 2018, esta cifra subió al 79%, una de las tasas más altas del mundo.

Aunque la pobreza disminuyó inicialmente con Chávez, la tasa de pobreza de Venezuela aumentó al 28 % en 2013, y las tasas de pobreza extrema aumentaron entre un 4,4 % y un 10 % según el INE del gobierno venezolano. Las estimaciones de pobreza de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y Luis Pedro España, sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, mostraron un aumento de la pobreza en Venezuela. La CEPAL mostró una tasa de pobreza de 32% para 2013, mientras que Pedro España calculó una tasa de 48% para 2015. El gobierno venezolano estimó que el 33% estaba en la pobreza en el primer semestre de 2015 y luego dejó de producir estadísticas. Según la ONG venezolana PROVEA, a finales de 2015 habría la misma cantidad de venezolanos en situación de pobreza que en 2000, revirtiendo los avances contra la pobreza de Chávez. La encuesta anual ENCOVI de tres universidades estimó la pobreza en 48% en 2014, 82% en 2016 y 87% en 2017.

En relación con el hambre, la desnutrición, la desnutrición y el porcentaje de niños menores de cinco años con bajo peso moderado o severo disminuyó a principios de la gestión de Chávez. Sin embargo, la escasez en Venezuela como resultado de las políticas de control de precios dejó a la mayoría de los venezolanos sin productos adecuados después de su muerte.

Educación

La tasa neta total de matriculación en educación primaria para ambos sexos aumentó del 87 % en 1999 al 93,9 % en 2009. La tasa de finalización de primaria para ambos sexos alcanzó el 95,1 % en 2009 en comparación con el 80,8 % en 1991. Las tasas de alfabetización de Los jóvenes de 15 a 24 años en 2007, para hombres y mujeres, eran el 98% y el 98,8%, respectivamente. Durante la diáspora bolivariana, un gran porcentaje de los millones de venezolanos que abandonaron el país tenían un alto nivel educativo, lo que resultó en una fuga de cerebros en el país.

Desde que comenzó en 2003, el programa de gobierno gratuito Mission Robinson había enseñado a leer y escribir a más de 2,3 millones de personas hasta 2012. El programa también centró gran parte de su atención en llegar a miembros de la población geográficamente aislados e históricamente excluidos., incluidos los grupos indígenas y afrodescendientes. En 2008, Francisco Rodríguez de Wesleyan University en Connecticut y Daniel Ortega de IESA afirmaron que había "poca evidencia" de "efecto estadísticamente distinguible sobre el analfabetismo venezolano" durante la administración de Chávez. El gobierno venezolano afirmó que había enseñado a leer a 1,5 millones de venezolanos, pero el estudio encontró que "para empezar, solo 1,1 millones eran analfabetos" y que la reducción del analfabetismo a menos de 100.000 se puede atribuir a adultos que envejecieron y fallecieron.

Cuidado de la salud

Después de la Revolución Bolivariana y el establecimiento del gobierno bolivariano, las prácticas de salud iniciales fueron prometedoras con la instalación de un sistema de salud gratuito paralelo al sistema de salud pública nacional existente, con la asistencia recibida de profesionales médicos cubanos que brindaron ayuda. El fracaso del gobierno bolivariano en concentrarse en la atención médica para los venezolanos, la reducción del gasto en atención médica y la corrupción gubernamental eventualmente afectaron las prácticas médicas en Venezuela, causando muertes evitables junto con una emigración de profesionales médicos a otros países.

La dependencia de Venezuela de los bienes importados y sus complicados tipos de cambio iniciados bajo Chávez llevaron a una creciente escasez a fines de la década de 2000 y en la década de 2010 que afectó la disponibilidad de medicamentos y equipos médicos en el país. Las Naciones Unidas informaron un aumento en la tasa de mortalidad materna, que aumentó de 93 por 100.000 en 1990 a 110 por 100.000 en 2013. Tras la escasez de muchos bienes médicos y comunes en 2014, las mujeres venezolanas han tenido dificultades para acceder a anticonceptivos y se vieron obligadas a cambiar. prescripciones o buscar en varias tiendas e Internet sus medicamentos. La escasez de medicamentos antirretrovirales para tratar el VIH/SIDA también afectó a unos 50.000 venezolanos en 2014, lo que podría causar que miles de venezolanos con VIH desarrollen SIDA.

Venezuela es también el único país de América Latina donde la incidencia de la malaria está aumentando, supuestamente debido a la minería ilegal. En 2013, Venezuela registró el mayor número de casos de malaria en los últimos 50 años, con 300 de 100.000 venezolanos infectados con la enfermedad.

Tecnología

En 1990, la cantidad de usuarios de Internet en Venezuela era mínima, pero el 35,63% de los venezolanos eran usuarios de Internet para 2010. De hecho, la cantidad de suscriptores de Internet se ha sextuplicado. Programas como el Plan Nacional de Alfabetización Tecnológica, que proporciona software y computadoras gratuitos a las escuelas, han ayudado a Venezuela a alcanzar este objetivo. Sin embargo, varios expertos afirman que la mala infraestructura en Venezuela había creado una mala calidad de Internet en Venezuela, que tiene una de las velocidades de Internet más lentas del mundo. La falta de US$ debido a los controles de divisas del gobierno venezolano también ha dañado los servicios de Internet porque los equipos tecnológicos deben importarse a Venezuela.

El número de líneas telefónicas fijas por cada 100 habitantes era de 7,56 en 1990. El número aumentó a 24,44 en 2010. En 2000, 2.535.966 venezolanos tenían teléfonos fijos. Para 2009, esto había aumentado a 6.866.626.

El gobierno bolivariano también lanzó un programa aeroespacial en cooperación con la República Popular China, que construyó y lanzó dos satélites que actualmente están en órbita: un satélite de comunicaciones llamado Simón Bolívar y un satélite de detección remota llamado Miranda. En julio de 2014, el presidente Maduro anunció que la cooperación bilateral chino-venezolana construiría un tercer satélite.

Contenido relacionado

Relaciones exteriores de españa

Primer Ministro de Israel

Cargar