Dictadura militar en Brasil

El dictadura militar en Brasil (Portugués: ditadura militar), a veces referido como el Quinta República Brasileña, fue establecido el 1o de abril de 1964, después de un golpe de Estado por las Fuerzas Armadas Brasileñas, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, contra el presidente João Goulart. La dictadura brasileña duró 21 años, hasta el 15 de marzo de 1985.

El golpe fue planeado y ejecutado por los más altos comandantes del ejército brasileño y recibió el apoyo de casi todos los miembros de alto rango del ejército, junto con sectores conservadores de la sociedad, como la Iglesia católica y los movimientos civiles anticomunistas. entre las clases media y alta brasileñas. El régimen militar, particularmente después del Acto Institucional No. 5 de 1968, practicó una censura generalizada y cometió abusos contra los derechos humanos, incluidas torturas institucionalizadas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. A pesar de las promesas iniciales en sentido contrario, el régimen militar promulgó una Constitución nueva y restrictiva en 1967 y reprimió la libertad de expresión y la oposición política. El régimen adoptó como directrices el nacionalismo, el desarrollo económico y el anticomunismo.

El golpe militar fue fomentado por José de Magalhães Pinto, Adhemar de Barros y Carlos Lacerda (quienes ya habían participado en la conspiración para deponer a Getúlio Vargas en 1945), entonces gobernadores de los estados de Minas Gerais, São Paulo y Guanabara, respectivamente. El Departamento de Estado de Estados Unidos apoyó el golpe a través de la Operación Hermano Sam y posteriormente apoyó al régimen a través de su embajada en Brasilia.

La dictadura alcanzó la cima de su popularidad en la década de 1970 con el llamado "milagro brasileño", incluso cuando el régimen censuraba todos los medios de comunicación y torturaba y exiliaba a los disidentes. João Figueiredo asumió la presidencia en marzo de 1979; ese mismo año aprobó la Ley de Amnistía para los delitos políticos cometidos a favor y en contra del régimen. Mientras luchamos contra los "intransigentes" Dentro del gobierno y apoyando una política de redemocratización, Figueiredo no pudo controlar la economía en ruinas, la inflación crónica y la caída simultánea de otras dictaduras militares en América del Sur. En medio de masivas manifestaciones populares en las calles de las principales ciudades del país, en 1982 se celebraron las primeras elecciones libres en 20 años para la legislatura nacional. En 1985 se celebraron otras elecciones, esta vez para elegir indirectamente a un nuevo presidente, que fueron impugnadas. entre candidatos civiles por primera vez desde la década de 1960 y ganado por la oposición. En 1988, se aprobó una nueva Constitución y Brasil volvió oficialmente a la democracia.

El gobierno militar de Brasil proporcionó un modelo para otros regímenes y dictaduras militares en toda América Latina, siendo sistematizado por la llamada "Doctrina de Seguridad Nacional", que se utilizó para justificar las acciones de los militares como operando en interés de la seguridad nacional en un tiempo de crisis, creando una base intelectual sobre la que dependían otros regímenes militares. En 2014, casi 30 años después del colapso del régimen, el ejército brasileño reconoció por primera vez los excesos cometidos por sus agentes durante la dictadura, incluyendo la tortura y el asesinato de disidentes políticos. En mayo de 2018, el gobierno de los Estados Unidos publicó un memorando, escrito por Henry Kissinger, que data de abril de 1974 (cuando trabajaba como Secretario de Estado), confirmando que la dirección del régimen militar brasileño era plenamente consciente del asesinato de disidentes. It is estimated that 434 people were either confirmed killed or went missing and 20,000 people were tortured during the military dictadura in Brazil. Mientras que algunos activistas de derechos humanos y otros afirman que la verdadera cifra podría ser mucho mayor, y deberían incluir a miles de indígenas que murieron debido a la negligencia del régimen, las fuerzas armadas siempre han cuestionado esto.

Fondo

La crisis política de Brasil surgió de la forma en que se controlaron las tensiones políticas en las décadas de 1930 y 1940 durante la era Vargas. Vargas' La dictadura y las presidencias de sus sucesores democráticos marcaron diferentes etapas del populismo brasileño (1930-1964), una era de nacionalismo económico, modernización guiada por el Estado y políticas comerciales de sustitución de importaciones. Vargas' Las políticas estaban destinadas a fomentar un desarrollo capitalista autónomo en Brasil, vinculando la industrialización al nacionalismo, una fórmula basada en una estrategia de reconciliación de los intereses en conflicto de la clase media, el capital extranjero, la clase trabajadora y la oligarquía terrateniente.

Esencialmente, esta fue la epopeya del ascenso y caída del populismo brasileño de 1930 a 1964: Brasil fue testigo en el transcurso de este período del cambio de la orientación exportadora de la Primera República Brasileña (1889-1930) a la exportadora. sustitución de la era populista (1930-1964) y luego a un estructuralismo moderado de 1964-80. Cada uno de estos cambios estructurales obligó a un realineamiento de la sociedad y provocó un período de crisis política. Un período de dictadura militar de derecha marcó la transición entre la era populista y el actual período de democratización.

Las Fuerzas Armadas de Brasil adquirieron una gran influencia política después de la Guerra del Paraguay. La politización de las Fuerzas Armadas quedó evidenciada por la Proclamación de la República, que derrocó al Imperio brasileño, o dentro del tenentismo (movimiento de los tenientes) y la Revolución de 1930. Las tensiones volvieron a escalar en la década de 1950, cuando importantes círculos militares (los Los "de línea dura", viejos positivistas cuyos orígenes se remontan a la Acción Integralista Brasileña y al Estado Novo) se unieron a las élites y a las clases medias, y a activistas de derecha, en un intento de impedir que los presidentes Juscelino Kubitschek y João Goulart de asumir el cargo por su supuesto apoyo al comunismo. Si bien Kubitschek demostró ser amigable con las instituciones capitalistas, Goulart prometió reformas de gran alcance, expropió intereses comerciales y promovió la neutralidad económico-política con Estados Unidos.

Después de que Goulart asumió repentinamente el poder en 1961, la sociedad se polarizó profundamente: las élites temían que Brasil, como Cuba, se uniera al Bloque Comunista, mientras que muchos pensaban que las reformas impulsarían en gran medida el crecimiento de Brasil y pondrían fin a su servilismo económico con Estados Unidos, o incluso que Goulart podría usarse para aumentar la popularidad de la agenda comunista. Políticos influyentes, como Carlos Lacerda e incluso Kubitschek, magnates de los medios de comunicación (Roberto Marinho, Octávio Frias, Júlio de Mesquita Filho), la Iglesia, terratenientes, empresarios y la clase media pidieron un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas. para destituir al gobierno. La vieja "línea dura" Los oficiales del ejército, viendo la oportunidad de imponer su programa económico, convencieron a los leales de que Goulart era una amenaza comunista.

Goulart y la caída de la Cuarta República

Después de la presidencia de Juscelino Kubitschek, la oposición de derecha eligió a Jânio Quadros, quien basó su campaña electoral en criticar a Kubitschek y la corrupción gubernamental. Cuadros' El símbolo de la campaña era una escoba con la que "barrería la corrupción". En su breve mandato como presidente, Quadros tomó medidas para reanudar las relaciones con los países socialistas y aprobó leyes controvertidas, pero sin apoyo legislativo no pudo seguir su agenda.

En los últimos días de agosto de 1961, Quadros intentó romper su impasse con el Congreso renunciando a la presidencia, aparentemente con la intención de ser reinstalado por demanda popular. Cuadros' El vicepresidente, João Goulart, era miembro del Partido Laborista Brasileño y había estado activo en política desde la era Vargas. En ese momento, el presidente y el vicepresidente de Brasil fueron elegidos entre candidatos de diferentes partidos.

Con Quadros' Tras su dimisión, los altos ministros militares intentaron impedir que Goulart, que se encontraba de viaje en China, asumiera la presidencia, acusándolo de ser comunista. Las acciones de los militares desencadenaron la Campaña por la Legalidad en apoyo a Goulart. La crisis se resolvió mediante la "solución parlamentaria", un compromiso político en el que Goulart asumiría el cargo, pero con poderes reducidos al convertir a Brasil en una república parlamentaria con un primer ministro, que fue ocupado por Tancredo Neves.

Brasil volvió al gobierno presidencial en 1963 después de un referéndum y, a medida que los poderes de Goulart crecieron, se hizo evidente que buscaría implementar sus "reformas de base" como la reforma agraria y la nacionalización de empresas en diversos sectores económicos. Las reformas fueron consideradas comunistas y Goulart buscó implementarlas independientemente del consentimiento de instituciones establecidas como el Congreso.

Goulart tenía poco apoyo parlamentario, debido al hecho de que sus intentos centristas de ganar el apoyo de ambos lados del espectro gradualmente llegaron a alienarlos a ambos. Con el tiempo, el presidente se vio obligado a girar hacia la izquierda de su mentor Getúlio Vargas y se vio obligado a movilizar a la clase trabajadora e incluso al campesinado en medio de la caída del apoyo de la burguesía urbana. El núcleo del populismo brasileño era el nacionalismo económico, y éste ya no resultaba atractivo para las clases medias.

El 1 de abril de 1964, después de una noche de conspiración, las tropas rebeldes lideradas por el general Olímpio Mourão Filho se dirigieron a Río de Janeiro, considerado un bastión legalista. Los generales de São Paulo y Río de Janeiro fueron convencidos de unirse al golpe. Para evitar una guerra civil y sabiendo que Estados Unidos apoyaría abiertamente a los rebeldes, Goulart huyó a Rio Grande do Sul y luego se exilió en Uruguay, donde su familia poseía grandes propiedades.

Participación de Estados Unidos

El embajador de Estados Unidos, Lincoln Gordon, admitió más tarde que la embajada había dado dinero a candidatos anti-Goulart en las elecciones municipales de 1962 y había alentado a los conspiradores; Mucho personal militar y de inteligencia estadounidense adicional operaba en cuatro petroleros de la Armada estadounidense y en el portaaviones USS Forrestal, en una operación cuyo nombre en código era Hermano Sam. Estos barcos se habían posicionado frente a la costa de Río de Janeiro en caso de que las tropas rebeldes brasileñas necesitaran asistencia militar durante el golpe de 1964. Un documento de Gordon de 1963 al presidente estadounidense John F. Kennedy también describe las formas en que se debe reprimir a João Goulart y sus temores de una intervención comunista apoyada por los soviéticos o por Cuba.

Washington reconoció inmediatamente al nuevo gobierno en 1964 y aclamó el golpe como una de las "fuerzas democráticas" que supuestamente había evitado la mano del comunismo internacional. Los medios de comunicación estadounidenses, como la revista Time de Henry Luce, también hicieron comentarios positivos sobre la disolución de los partidos políticos y los controles salariales al inicio del mandato de Castelo Branco. Según Vincent Bevins, la dictadura militar establecida en Brasil, la quinta nación más poblada del mundo, "desempeñó un papel crucial al empujar al resto de América del Sur hacia el grupo de naciones anticomunistas y pro Washington". ;

Brasil participó activamente en la campaña de terrorismo de estado respaldada por la CIA contra disidentes de izquierda conocida como Operación Cóndor.

La supuesta amenaza comunista

El argumento utilizado para justificar el establecimiento de una dictadura militar en Brasil fue la inminencia de una "amenaza comunista" en 1964. El historiador Rodrigo Patto Sá Motta cuestiona la afirmación de que el comunismo tenía suficiente fuerza en Brasil para amenazar el sistema democrático en 1964. En una entrevista, Motta afirmó que:

Si el régimen político establecido en 1964 era popular y tenía el apoyo mayoritario de la población, ¿por qué demonios necesitaba mecanismos autoritarios para mantenerse en el poder?". Y añade: "Consideremos por un momento, sólo para construir un razonamiento hipotético, que hubo una grave amenaza comunista y la intervención militar dirigida a defender la democracia contra el totalitarismo (reitero que considero infundados tales argumentos). Si es así, ¿qué justificación, entonces, por haber instalado una dictadura y terminar en el poder durante dos décadas? ¿Por qué no entregaron el poder a los civiles después de la derrota de los "fuertes"?

—Rodrigo Patto Sá Motta, 1964: "O Brasil não estava à beira do pecado"

En cambio, Motta argumentó que la afirmación de una "amenaza comunista" fue fabricado para unificar las fuerzas armadas brasileñas y aumentar su apoyo entre la población en general.

...la gran prensa y otras instituciones hicieron una fuerte presa discursiva a favor de la caída de Goulart, en la que se movilizaron para agotar el tema del peligro rojo (comunistas) para aumentar el clima de pánico. Lo cierto es que al dejar los cuarteles generales las Fuerzas Armadas desequilibraron la situación y promovieron el derrocamiento de Goulart, por lo que su papel era esencial en el golpe.

The Intercept informó que la supuesta amenaza de las "guerrillas" de Jango, las armas en posesión de las Ligas Campesinas y las infiltraciones comunistas en las fuerzas armadas no eran más que fantasía, y que el golpe de 1964 se produjo sin resistencia, ya que “no hubo resistencia”. Además, las luchas armadas comunistas sólo aparecieron después de la implementación de la dictadura, y no antes de ella, y de hecho nunca pusieron en riesgo la democracia brasileña.

Divisiones dentro del cuerpo de oficiales

Las fuerzas armadas' El cuerpo de oficiales estaba dividido entre aquellos que creían que debían confinarse en sus cuarteles y los de línea dura que consideraban que los políticos estaban dispuestos a convertir Brasil al comunismo. La victoria de los intransigentes arrastró a Brasil a lo que el politólogo Juan J. Linz llamó “una situación autoritaria”. Sin embargo, como los partidarios de la línea dura no podían ignorar las opiniones de contrapeso de sus colegas o la resistencia de la sociedad, no pudieron institucionalizar políticamente su agenda. Además, no intentaron eliminar el constitucionalismo liberal porque temían la desaprobación de la opinión internacional y el daño a su alineación con Estados Unidos. Estados Unidos, como bastión del anticomunismo durante la Guerra Fría, proporcionó la ideología que los autoritarios utilizaron para justificar su control del poder. Washington también predicó la democracia liberal, que obligó a los autoritarios a asumir la posición contradictoria de defender la democracia y al mismo tiempo destruirla. Su preocupación por las apariencias los llevó a abstenerse de una dictadura personal al exigir que cada presidente general sucesivo entregara el poder a un sucesor.

- Presidentes durante la dictadura militar

- Marshal

Castelo Branco - Marshal

Costa e Silva - General

Emílio Garrastazu Médici - General

Ernesto Geisel - General

João Figueiredo

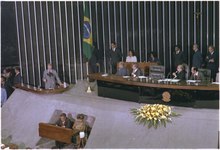

Establecimiento del régimen, Castelo Branco

El ejército brasileño no pudo encontrar un político civil aceptable para todas las facciones que apoyaron el derrocamiento de João Goulart. El 9 de abril de 1964, los golpistas publicaron la Primera Ley Institucional, que limitaba en gran medida las libertades civiles de la Constitución de 1946. La ley otorgó al presidente la autoridad para destituir a funcionarios electos, despedir a funcionarios públicos y revocar por 10 años los derechos políticos de aquellos declarados culpables de subversión o malversación de fondos públicos. El 11 de abril de 1964, el Congreso eligió al Jefe del Estado Mayor del Ejército, mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, como presidente para el resto del mandato de Goulart.

Castelo Branco tenía intenciones de supervisar una reforma radical del sistema político-económico y luego devolver el poder a los funcionarios electos. Se negó a permanecer en el poder más allá del resto del mandato de Goulart o a institucionalizar a los militares en el poder. Sin embargo, demandas contrapuestas radicalizaron la situación. Los militares de línea dura querían una purga completa de las influencias populistas y de izquierda, mientras que los políticos civiles obstruían las reformas de Castelo Branco. Estos últimos le acusaron de acciones duras para lograr sus objetivos, y los primeros le acusaron de indulgencia. El 27 de octubre de 1965, tras la victoria de los candidatos de la oposición en dos elecciones estatales, firmó la Segunda Ley Institucional que purgó el Congreso, destituyó a los gobernadores estatales objetables y amplió los poderes arbitrarios del presidente a expensas de los poderes legislativo y judicial. Esto le dio libertad para reprimir a la izquierda populista, pero también proporcionó a los gobiernos posteriores de Artur da Costa e Silva (1967-69) y Emílio Garrastazu Médici (1969-74) un poder "legal" base para su gobierno autoritario de línea dura.

Pero esta no es una dictadura militar. Si fuera así, a Carlos Lacerda nunca se le permitiría decir las cosas que dice. Todo en Brasil es libre, pero controlado.

A través de las Leyes Institucionales, Castelo Branco le dio al ejecutivo la capacidad ilimitada de cambiar la constitución y destituir a cualquier persona de su cargo, así como de hacer que el Congreso eligiera al presidente. Se creó un sistema bipartidista: la Alianza de Renovación Nacional (ARENA), respaldada por el gobierno, y el partido de oposición suave y no izquierdista Movimiento Democrático Brasileño (MDB). En la nueva Constitución de 1967 se cambió el nombre del país de Estados Unidos de Brasil a la actual República Federativa de Brasil.

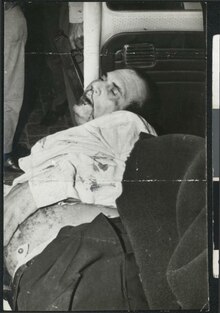

Endurecimiento del régimen, Costa e Silva

Castelo Branco fue sucedido en la presidencia por el general Artur da Costa e Silva, representante de los elementos de línea dura del régimen. El 13 de diciembre de 1968 firmó la Quinta Ley Institucional que otorgó al presidente poderes dictatoriales, disolvió el Congreso y las legislaturas estatales, suspendió la constitución e impuso la censura. El 31 de agosto de 1969, Costa e Silva sufrió un derrame cerebral y no fue destituido de su cargo hasta el 30 de octubre. En lugar de su vicepresidente, todo el poder estatal fue asumido por la junta militar, que luego eligió al general Emílio Garrastazu Médici como nuevo presidente.

Años de plomo, Médici

Médici, de línea dura, patrocinó los mayores abusos contra los derechos humanos del régimen. Durante su gobierno, la persecución y tortura de disidentes, el acoso contra periodistas y la censura de prensa se volvieron omnipresentes. La sucesión de secuestros de embajadores extranjeros en Brasil avergonzó al gobierno militar. Las manifestaciones antigubernamentales y la acción de los movimientos guerrilleros generaron un aumento de las medidas represivas. Se reprimieron las guerrillas urbanas de la Acción de Liberación Nacional y del Movimiento Revolucionario 8 de Octubre y se emprendieron operaciones militares para poner fin a la Guerra de Guerrilla de Araguaia.

Las "fronteras ideológicas" de la política exterior brasileña fueron reforzados. A finales de 1970, el salario mínimo oficial había bajado a 40 dólares mensuales, y más de un tercio de la fuerza laboral brasileña que tenía sus salarios vinculados a él perdió aproximadamente el 50% de su poder adquisitivo en relación con los niveles de 1960. el gobierno de Juscelino Kubitschek.

Sin embargo, Médici fue popular, ya que su mandato tuvo el mayor crecimiento económico de cualquier presidente brasileño cuando se desarrolló el Milagro Brasileño y el país ganó la Copa del Mundo de 1970. En 1971 Médici presentó el Primer Plan Nacional de Desarrollo destinado a aumentar la tasa de crecimiento económico, especialmente en las zonas remotas del Nordeste y la Amazonía. Los resultados de su política económica consolidaron la opción por el modelo de desarrollo nacional. Debido a estos resultados, las conexiones económicas exteriores del país se transformaron, permitiendo ampliar su presencia internacional.

En noviembre de 1970 se celebraron elecciones federales, estatales y municipales. La mayoría de los escaños fueron ganados por candidatos de ARENA. En 1973, se estableció un sistema de colegio electoral y en enero de 1974 el general Ernesto Geisel fue elegido próximo presidente.

Resistencia

La caída de João Goulart preocupó a muchos ciudadanos. Muchos estudiantes, marxistas y trabajadores formaron grupos que se oponían al gobierno militar. Una minoría de ellos adoptó la lucha armada directa, mientras que la mayoría apoyó soluciones políticas para revertir la suspensión masiva de los derechos humanos en el país. En los primeros meses después del golpe, miles de personas fueron detenidas, mientras que otras miles fueron destituidas de sus puestos en la administración pública o en la universidad.

En 1968 hubo una breve relajación de las políticas represivas del país. Artistas y músicos experimentales formaron el movimiento Tropicália durante esta época. Sin embargo, algunos de los músicos populares más importantes, como Gilberto Gil y Caetano Veloso, por ejemplo, fueron arrestados, encarcelados y exiliados. Chico Buarque abandonó el país, autoproclamado exiliado.

En 1969, el Movimiento Revolucionario 8 de Octubre secuestró a Charles Burke Elbrick, el embajador de Estados Unidos en Brasil. Los combatientes de la resistencia exigieron la liberación de los disidentes encarcelados que estaban siendo torturados a cambio de Elbrick. El gobierno respondió adoptando medidas de contrainsurgencia más brutales, que llevaron al asesinato de Carlos Marighella, un líder guerrillero, dos meses después del secuestro de Elbrick. Esto marcó el comienzo del declive de la oposición armada. En 1970, Nobuo Okuchi, cónsul general japonés en Sāo Paulo, fue secuestrado, mientras que Curtis C. Cutter, cónsul estadounidense en Porto Alegre, resultó herido en el hombro pero escapó del secuestro. También en 1970, Ehrenfried von Holleben, el embajador de Alemania Occidental, fue secuestrado en Río de Janeiro y uno de sus guardaespaldas fue asesinado.

Represión

Después del golpe militar, el nuevo gobierno propuso una serie de medidas para fortalecer su gobierno y debilitar a la oposición. La compleja estructura de la represión estatal alcanzó varios ámbitos de la sociedad brasileña e implicó la implementación de medidas de censura, persecuciones y violaciones de los derechos humanos.

La represión sistemática durante este período de la historia brasileña dependió y se alternó entre los llamados "moderados" ("moderados") y "de línea dura" ("linha dura") en el poder. El conjunto de medidas represivas más agresivas tuvo lugar durante el período comprendido entre 1968 y 1978, denominado los "Años de Plomo". (Años de Chumbo). La característica represiva del régimen, sin embargo, estuvo presente en la sociedad brasileña durante todo el régimen militar.

Censura

Los principales medios de comunicación, que inicialmente cooperaron con la intervención militar en vísperas del golpe, luego se opusieron al gobierno y, por lo tanto, cayeron bajo una fuerte censura. La gestión de todos los sectores de la comunicación del país estaba supervisada por la Asesoría Especial de Relaciones Públicas (Assessoria Especial de Relações Públicas) creada a principios de 1968, mientras que la censura se institucionalizaba a través del Consejo Superior Consejo de Censura (Conselho Superior de Censura) posteriormente ese mismo año.

El Consejo Superior de Censura estaba supervisado por el Ministerio de Justicia, que estaba a cargo de analizar y revisar las decisiones presentadas por el director del departamento de la Policía Federal. El ministerio también era responsable de establecer directrices y normas para implementar la censura a nivel local. La censura institucionalizada afectó a todos los ámbitos de la comunicación en la sociedad brasileña: periódicos, televisión, música, teatro y todas las industrias relacionadas con las actividades de comunicación de masas, incluidas las empresas de marketing.

A pesar de los esfuerzos del régimen por censurar todos y cada uno de los medios de comunicación que pudieran dañar al gobierno, la población encontró formas de sortearlo tanto como fuera posible. Aunque los artistas y periodistas necesitaban el permiso del abogado para publicar cualquier comunicación, a veces conseguían superar las barreras de la censura por medios no convencionales. Los músicos se basaban en juegos de palabras para publicar canciones con críticas veladas hacia el gobierno, mientras que periódicos famosos llenaban los espacios vacíos dejados en blanco debido a artículos censurados con recetas de pasteles aleatorias, una forma de indicar a la población que el contenido había sido censurado por el gobierno. .

Violaciones de derechos humanos

Ya en 1964, el gobierno militar ya estaba utilizando las diversas formas de tortura que ideó sistemáticamente no sólo para obtener información que utilizó para aplastar a los grupos de oposición, sino también para intimidar y silenciar a otros oponentes potenciales. Esto aumentó radicalmente después de 1968.

Mientras que otras dictaduras en la región mataron a más personas en ese momento, Brasil vio el uso generalizado de la tortura, como también lo había hecho durante el Estado Novo de Getúlio Vargas. El ejecutor de Vargas, Filinto Müller, ha sido nombrado "patrón de los torturadores" en Brasil. Asesores de Estados Unidos y el Reino Unido entrenaron a las fuerzas brasileñas en interrogatorios y torturas. Para extinguir a sus opositores de izquierda, la dictadura utilizó detenciones arbitrarias, encarcelamientos sin juicio, secuestros y, sobre todo, torturas, que incluían violaciones y castración. El libro Tortura en Brasil proporciona relatos de sólo una fracción de las atrocidades cometidas por el gobierno.

El gobierno militar asesinó a cientos de personas, aunque esto se hizo principalmente en secreto y la causa de la muerte a menudo se informó falsamente como accidental. En ocasiones, el gobierno desmembró y ocultó los cuerpos. El general francés Paul Aussaresses, un veterano de la guerra de Argelia, llegó a Brasil en 1973. Aussaresses utilizó la "guerra contrarrevolucionaria" métodos durante la Batalla de Argel, incluido el uso sistemático de torturas, ejecuciones y vuelos de la muerte. Posteriormente capacitó a oficiales estadounidenses e impartió cursos militares para la inteligencia militar de Brasil. Posteriormente reconoció que mantenía estrechos vínculos con el ejército.

A pesar de la caída de la dictadura, ningún individuo ha sido castigado por las violaciones de derechos humanos, debido a la Ley de Amnistía de 1979 redactada por los miembros del gobierno que permanecieron en el poder durante la transición a la democracia. La ley otorgó amnistía e impunidad a cualquier funcionario del gobierno o ciudadano acusado de delitos políticos durante la dictadura. Debido a una cierta "amnesia cultural" En Brasil, las víctimas nunca han obtenido mucha simpatía, respeto o reconocimiento de su sufrimiento.

Se trabaja para modificar la Ley de Amnistía, que ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de la Verdad se creó en 2011 con el objetivo de ayudar a la nación a enfrentar su pasado y honrar a quienes lucharon por la democracia, y compensar a los familiares de los asesinados o desaparecidos. Su trabajo concluyó en 2014. Informó que bajo el régimen militar al menos 191 personas fueron asesinadas y 243 "desaparecidas". El número total de muertes probablemente asciende a cientos, aunque no llega a mil pero podría acercarse a mil, mientras que más de 50.000 personas fueron detenidas y 10.000 obligadas a exiliarse.

Según el Comissão de Direitos Humanos e Assistência Jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil, el "muerte brasileño de torturas, asesinatos y "desapariciones" del gobierno para 1964-81 fue [...] 333, que incluyó 67 muertos en el frente guerrillero Araguaia en 1972–74". Según el Ejército Brasileño, 97 militares y civiles fueron asesinados por actos terroristas y guerrilleros realizados por grupos izquierdistas durante el mismo período. En un informe de 2014 de la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, que documentó los abusos de derechos humanos del gobierno militar, se señaló que Estados Unidos "ha pasado años enseñando las técnicas de tortura a los militares brasileños durante ese período".

La administración de Geisel, la distensión y la crisis del petróleo de 1973

El general retirado Ernesto Geisel (1974–79) fue elegido presidente con la aprobación de Médici en 1974, un año después de la crisis del petróleo. Geisel era un general del ejército con buenas conexiones y ex presidente de Petrobras. Hubo intensas maniobras entre bastidores por parte de los partidarios de la línea dura contra él, pero también de los partidarios más moderados de Castelo Branco en su apoyo. El hermano mayor de Geisel, Orlando Geisel, era ministro del Ejército, y su aliado cercano, el general João Batista Figueiredo, era jefe del estado mayor militar de Médici. Una vez en el poder, Geisel adoptó una postura más moderada respecto a la oposición política que su predecesor Médici.

Política de descompresión

Aunque no fue comprendido inmediatamente por civiles, la adhesión de Ernesto Geisel señaló un movimiento hacia una regla menos opresiva. Reemplazó a varios comandantes regionales con oficiales de confianza y etiquetaba sus programas políticos "Apertura" (apertura) y distensão (decompresión), que significa una relajación gradual de la regla autoritaria. Sería, en sus palabras, "el máximo de desarrollo posible con el mínimo de seguridad indispensable".

Junto con su Jefe de Gabinete, el ministro Golbery do Couto e Silva, Geisel ideó un plan de democratización gradual y lenta que finalmente tendría éxito a pesar de las amenazas y la oposición de los partidarios de la línea dura. Sin embargo, la tortura de los opositores comunistas y de izquierda del régimen por parte del DOI-CODI aún continuaba, como lo demuestra el asesinato de Vladimir Herzog.

Geisel permitió que el opositor Movimiento Democrático Brasileño (MDB) llevara a cabo una campaña electoral casi libre antes de las elecciones de noviembre de 1974, y el MDB obtuvo más votos que nunca. Cuando el partido de oposición MDB obtuvo más escaños en las elecciones al Congreso de 1976, Geisel utilizó los poderes que le había otorgado AI-5 para destituir el Congreso en abril de 1977 e introdujo un nuevo conjunto de leyes (Paquete de Abril), que hizo que las elecciones para gobernador fueran indirectas y creó un colegio electoral para elegir al próximo presidente, salvaguardando así los puestos de ARENA.

En 1977 y 1978, la cuestión de la sucesión presidencial provocó una mayor confrontación política con los partidarios de la línea dura. En octubre de 1977, Geisel despidió repentinamente al ministro del Ejército de extrema derecha, el general Sylvio Frota, que había intentado convertirse en candidato a la siguiente presidencia. En mayo de 1978, Geisel tuvo que afrontar las primeras huelgas laborales desde 1964. Más de 500.000 trabajadores liderados por el futuro presidente Lula da Silva exigieron y obtuvieron un aumento salarial del 11%.

Al final de su presidencia, Geisel había permitido el regreso de los ciudadanos exiliados, restableció el hábeas corpus, derogó los poderes extraordinarios, puso fin a la Quinta Ley Institucional en diciembre de 1978 e impuso al general João Figueiredo como su sucesor en marzo de 1979.

Economía

Geisel buscó mantener las altas tasas de crecimiento económico del Milagro brasileño que estaban ligadas al mantenimiento del prestigio del régimen, incluso mientras buscaba lidiar con los efectos de la crisis del petróleo de 1973. Geisel destituyó al antiguo ministro de Finanzas, Antônio Delfim Netto. Mantuvo enormes inversiones estatales en infraestructura: carreteras, telecomunicaciones, represas hidroeléctricas, extracción de minerales, fábricas y energía nuclear. Todo esto requirió más préstamos internacionales y una mayor deuda estatal.

Para defenderse de las objeciones nacionalistas, abrió Brasil a la prospección petrolera por parte de empresas extranjeras por primera vez desde principios de los años cincuenta. Geisel también intentó reducir la dependencia de Brasil del petróleo firmando un acuerdo de 10 mil millones de dólares con Alemania Occidental para construir ocho reactores nucleares en Brasil. Durante esta época se impulsó un programa de producción de etanol como alternativa a la gasolina y se produjeron en el país los primeros automóviles propulsados por etanol.

Brasil sufrió reducciones drásticas en sus términos de intercambio como resultado de la crisis del petróleo. A principios de la década de 1970, el desempeño del sector exportador se vio socavado por una moneda sobrevaluada. Con la balanza comercial bajo presión, la crisis del petróleo provocó un aumento pronunciado de la factura de las importaciones. Así, el gobierno de Geisel pidió prestados miles de millones de dólares para ayudar a Brasil a superar la crisis del petróleo. Esta estrategia fue eficaz para promover el crecimiento, pero también aumentó notablemente las necesidades de importación de Brasil, aumentando el ya grande déficit de cuenta corriente. La cuenta corriente se financió aumentando la deuda externa. La expectativa era que los efectos combinados de la industrialización por sustitución de importaciones y la expansión de las exportaciones eventualmente generarían superávits comerciales crecientes, lo que permitiría el servicio y el pago de la deuda externa.

Brasil cambió su política exterior para satisfacer sus necesidades económicas. "Pragmatismo responsable" reemplazó un estricto alineamiento con Estados Unidos y una visión del mundo basada en fronteras ideológicas y bloques de naciones. Como Brasil dependía en un 80% del petróleo importado, Geisel hizo que el país pasara de un apoyo acrítico a Israel a una postura más neutral en los asuntos de Oriente Medio. Su gobierno también reconoció a la República Popular China y a los nuevos gobiernos socialistas de Angola y Mozambique, ambas antiguas colonias portuguesas. El gobierno se acercó a América Latina, Europa y Japón.

La intención de Brasil de construir reactores nucleares con la ayuda de Alemania Occidental creó tensiones con Estados Unidos, que no quería ver un Brasil nuclear. Después de la elección de Jimmy Carter como presidente, se puso mayor énfasis en los derechos humanos. La nueva Enmienda Harkin limitó la asistencia militar estadounidense a países con violaciones de derechos humanos. Los derechistas y militares brasileños vieron esto como una incursión en la soberanía brasileña y Geisel renunció a cualquier ayuda militar futura de Estados Unidos en abril de 1977.

Transición a la democracia, Figueiredo

El presidente João Figueiredo condujo al país de regreso a la democracia y promovió la transferencia del poder a un gobierno civil, enfrentándose a la oposición de los militares de línea dura. Figueiredo era general del ejército y exjefe del servicio secreto, el Servicio Nacional de Información.

Como presidente, Figueiredo continuó la gradual "abertura" proceso que se había iniciado en 1974. La Ley de Amnistía, firmada por Figueiredo el 28 de agosto de 1979, amnistió a los condenados por delitos "políticos". o "relacionados" crímenes entre 1961 y 1978. A principios de la década de 1980, el régimen militar ya no podía mantener efectivamente el sistema bipartidista establecido en 1966. La administración Figueiredo disolvió ARENA, controlada por el gobierno, y permitió que se formaran nuevos partidos. El presidente estuvo a menudo incapacitado por enfermedades y tomó dos licencias prolongadas para recibir tratamiento de salud en 1981 y 1983, pero el vicepresidente civil Aureliano Chaves no disfrutó de un poder político importante.

En 1981, el Congreso promulgó una ley sobre el restablecimiento de las elecciones directas de gobernadores estatales. Las elecciones generales de 1982 trajeron una estrecha victoria al sucesor de ARENA, el progubernamental Partido Social Democrático (43,22% de los votos), mientras que el opositor Partido del Movimiento Democrático Brasileño recibió el 42,96% de los votos. La oposición ganó la gobernación de tres estados importantes: São Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais.

Sin embargo, los acontecimientos políticos se vieron ensombrecidos por los crecientes problemas económicos. A medida que la inflación y el desempleo se dispararon, la deuda externa alcanzó proporciones masivas, convirtiendo a Brasil en el mayor deudor del mundo, con una deuda de alrededor de 90 mil millones de dólares a prestamistas internacionales. El programa de austeridad impuesto por el gobierno no trajo señales de recuperación para la economía brasileña.

En 1984, el movimiento conocido como Diretas Já se apoderó del país y encarnó las recién recuperadas libertades de reunión y expresión, pero el objetivo principal del movimiento no se logró, y la campaña de 1985 Las elecciones presidenciales se celebraron indirectamente, a través de un colegio electoral seleccionado. La oposición luchó vigorosamente para aprobar una enmienda constitucional que permitiría elecciones presidenciales populares directas en noviembre de 1984, pero la propuesta no logró ser aprobada en el Congreso. El candidato de la oposición, Tancredo Neves, sucedió a Figueiredo cuando el Congreso celebró elecciones para elegir al nuevo presidente.

Relaciones exteriores

Durante este período la agenda internacional de Brasil incorporó nuevas percepciones. Con militares nacionalistas –devotos del control estatal– en el poder, había mayor energía para cuestionar las disparidades del sistema internacional. El interés en ampliar la presencia estatal en la economía estuvo acompañado de políticas destinadas a transformar el perfil de Brasil en el exterior. La relación con Estados Unidos todavía era valorada, pero el alineamiento de políticas ya no era total. Las conexiones entre la actividad internacional brasileña y sus intereses económicos llevaron a que la política exterior, dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores José de Magalhães Pinto (1966-67), fuera denominada "Diplomacia de la Prosperidad".

Este nuevo énfasis de la política internacional de Brasil fue seguido por una evaluación de las relaciones mantenidas con Estados Unidos en los años anteriores. Se observó que el intento de fortalecer los vínculos había arrojado beneficios limitados. A esta percepción se sumó una revisión de la postura ideológica brasileña dentro del sistema mundial. Esta situación se vio aún más reforzada por la relajación momentánea de la confrontación bipolar durante la distensión.

En este contexto, se hizo posible pensar en sustituir el concepto de soberanía limitada por el de soberanía plena. El desarrollo se convirtió en una prioridad para la diplomacia brasileña. Estas transformaciones conceptuales fueron apoyadas por los segmentos más jóvenes del Itamaraty (Ministerio de Relaciones Exteriores), identificados con los principios de la Política Exterior Independiente adoptada por el país a principios de los años 1960.

A partir de las prioridades de su política exterior, Brasil adoptó nuevas posiciones en diversos organismos internacionales. Su actuación en la II Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) en 1968, en defensa del trato no discriminatorio y preferencial para los países subdesarrollados' productos manufacturados, fue notable. El mismo nivel de preocupación distinguió la posición brasileña en la reunión de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) en Viña del Mar en 1969. En esta ocasión, Brasil expresó su apoyo a un proyecto de unión latinoamericana.

En la esfera de la seguridad, se defendió el desarme y se condenó el sistema de control conjunto de las dos superpotencias. El Brasil es especialmente crítico con el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, con miras a garantizar el derecho a desarrollar su propia tecnología nuclear. Esta prerrogativa ya había sido defendida anteriormente, cuando el gobierno brasileño decidió no aceptar la validez del Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe. La posición de Brasil sobre el TNP se convirtió en emblemática de la postura negativa de que, a partir de entonces, sustentaría la política de poder de los Estados Unidos y la Unión Soviética. Su primer detalle fue influenciado por la presencia de João Augusto de Araújo Castro como embajador de la ONU y presidente del Consejo de Seguridad en los años 1968-1969. El Brasil trató de fortalecer su posición con la cooperación nuclear negociando asentamientos con países como Israel (1966), Francia (1967), la India (1968) y los Estados Unidos (1972).

Los cambios en la diplomacia brasileña se reflejarían también en otros asuntos de la agenda internacional, como la postura moderada adoptada frente a la "Guerra de los Seis Días" entre árabes e israelíes. En el ámbito multilateral, el país abanderó la causa de la reforma de la carta de la Organización de las Naciones Unidas.

La expansión de la agenda internacional de Brasil coincidió con la reforma administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores. Su traslado a Brasilia en 1971 fue seguido de una modernización interna. Se crearon nuevos departamentos, respondiendo a la diversificación de la agenda internacional y a la creciente importancia de la diplomacia económica. Los ejemplos incluyen la creación de un sistema de promoción comercial (1973) y la Fundación Alexandre de Gusmão (1971) para desarrollar estudios e investigaciones en política exterior.

La política exterior durante el mandato de Gibson Barboza (1969–74) unió tres posiciones básicas. El primero, ideológico, defendió la existencia de gobiernos militares en América Latina. Para lograrlo, la Organización de Estados Americanos luchó contra el terrorismo en la región. El segundo criticaba el proceso de distensión entre las dos superpotencias, condenando los efectos de la política de poder estadounidense y soviética. El tercero pidió apoyo al desarrollo, considerando que Brasil, con todo su potencial económico, merecía una mayor responsabilidad dentro del sistema internacional.

Aparecieron nuevas demandas e intenciones, relacionadas con la idea de que la nación estaba fortaleciendo su poder de negociación en el sistema mundial. En los foros internacionales, su principal exigencia pasó a ser la "seguridad económica colectiva". El esfuerzo por liderar a los países del Tercer Mundo hizo que Brasil valorara la diplomacia multilateral. Se pueden observar esfuerzos en esta dirección en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (1972), la reunión del GATT en Tokio (1973) y la Conferencia sobre el Derecho del Mar (1974).

Esta nueva postura brasileña sirvió de base para la reactivación de su relación con Estados Unidos. Se buscó diferenciarse de otros países latinoamericanos, es decir, un trato especial por parte de Estados Unidos. Sin embargo, no sólo no se cumplió esta expectativa sino que la asistencia militar y el acuerdo de cooperación educativa MEC-USAID fueron interrumpidos.

Washington se mantuvo al margen durante la visita del presidente Médici a los Estados Unidos en 1971. En respuesta, especialmente en las esferas militar y diplomática, se encendieron ideas nacionalistas y se plantearon interrogantes sobre la política de alineación con los Estados Unidos. .

La presencia de J.A. de Araújo Castro como embajador en Washington contribuyó a la redefinición de las relaciones con el gobierno estadounidense. El movimiento estratégico fue tratar de ampliar la agenda de negociación prestando especial atención a la diversificación de las relaciones comerciales, el inicio de la cooperación nuclear y la inclusión de nuevos temas de política internacional.

En 1971, la dictadura militar ayudó a manipular las elecciones uruguayas, que el Frente Amplio, un partido político de izquierda, perdió. El gobierno participó en la Operación Cóndor, que involucró a varios servicios de seguridad latinoamericanos (incluida la DINA de Pinochet y la SIDE argentina) en el asesinato de opositores políticos.

Durante este período, Brasil comenzó a dedicar más atención a los países menos desarrollados. Se iniciaron programas de cooperación técnica en América Latina y África, acompañados en algunos casos por proyectos de inversión de la empresa estatal, en particular en los campos de la energía y la comunicación. Con este pretexto, Itamaraty y el Ministerio de Planificación crearon un sistema interministerial, cuya función era seleccionar y coordinar proyectos de cooperación internacional. Para fomentar estas innovaciones, en 1972 el ministro de Relaciones Exteriores Gibson Barboza visitó Senegal, Togo, Ghana, Dahomey, Gabón, Zaïre, Nigeria, Camerún y Côte d'Ivoire.

Sin embargo, la perspectiva de intereses económicos y el establecimiento de programas de cooperación con estos países no fue seguida por una revisión de la posición brasileña sobre la cuestión colonial. La lealtad tradicional todavía estaba con Portugal. Se intentó consolidar la creación de una comunidad luso-brasileña.

Cronología

- Abril de 1964 - el golpe.

- Octubre 1965 - Se suprimieron los partidos políticos, la creación de un sistema de dos partidos.

- Octubre 1965 - Las elecciones presidenciales son indirectas.

- Enero de 1967 - una nueva Constitución.

- Marzo 1967 - Costa e Silva toma posesión.

- Noviembre 1967 - la oposición comienza la resistencia armada.

- Marzo de 1968 - comienzo de protestas estudiantiles.

- Diciembre 1968 - Ley institucional Nr.5.

- Septiembre 1969 - Medici seleccionado como presidente.

- Octubre de 1969 - una nueva Constitución.

- Enero 1973 - Resistencia armada suprimida.

- Junio 1973 - Medici anuncia a Geisel como su sucesor.

- Marzo 1974 - Geisel ocupa el cargo.

- Agosto 1974 - la relajación política anunciada.

- Noviembre 1974 - MDB gana en las elecciones del Senado.

- Abril 1977 - Destitución del Congreso Nacional.

- Octubre 1977 - Destitución del Jefe de las Fuerzas Armadas.

- Enero 1979 - Ley institucional Nr. 5 desestimada.

- Marzo 1979 - Figueiredo ocupa el cargo.

- Noviembre de 1979 - terminó el sistema de dos partidos de ARENA y MDB.

- Noviembre de 1982 - la oposición gana la Cámara Baja del Parlamento.

- Abril 1984 - la enmienda a las elecciones presidenciales directas vencidas.

- Marzo 1985 - José Sarney ocupa el cargo.

Contenido relacionado

Incidente de kinmon

Cuarto Convenio de Ginebra

Guerra Civil

Crisis del Líbano de 1958

Historia de la Colonia del Cabo desde 1806 hasta 1870