Desciframiento de las escrituras del antiguo Egipto

Los sistemas de escritura utilizados en el antiguo Egipto fueron descifrados a principios del siglo XIX gracias al trabajo de varios eruditos europeos, especialmente Jean-François Champollion y Thomas Young. Las formas de escritura del antiguo Egipto, que incluían las escrituras jeroglífica, hierática y demótica, dejaron de entenderse en los siglos IV y V d. C., cuando se empezó a utilizar cada vez más el alfabeto copto en su lugar. El conocimiento de las escrituras más antiguas por parte de generaciones posteriores se basaba en el trabajo de autores griegos y romanos cuya comprensión era errónea. Por ello, se creía ampliamente que las escrituras egipcias eran exclusivamente ideográficas, que representaban ideas en lugar de sonidos. Algunos intentos de desciframiento por parte de eruditos islámicos y europeos en la Edad Media y principios de la época moderna reconocieron que la escritura podía tener un componente fonético, pero la percepción de los jeroglíficos como puramente ideográficos obstaculizó los esfuerzos por comprenderlos hasta el siglo XVIII.

La piedra de Rosetta, descubierta en 1799 por miembros de la campaña de Napoleón Bonaparte en Egipto, contenía un texto paralelo en jeroglífico, demótico y griego. Se esperaba que el texto egipcio pudiera descifrarse a través de su traducción griega, especialmente en combinación con la evidencia de la lengua copta, la última etapa de la lengua egipcia. Hacerlo resultó difícil, a pesar del progreso vacilante realizado por Antoine-Isaac Silvestre de Sacy y Johan David Åkerblad. Young, basándose en su trabajo, observó que los caracteres demóticos se derivaban de los jeroglíficos e identificó varios de los signos fonéticos en demótico. También identificó el significado de muchos jeroglíficos, incluidos los glifos fonéticos en un cartucho que contenía el nombre de un rey egipcio de origen extranjero, Ptolomeo V. Sin embargo, estaba convencido de que los jeroglíficos fonéticos se usaban solo para escribir palabras no egipcias. A principios de la década de 1820, Champollion comparó el cartucho de Ptolomeo con otros y se dio cuenta de que la escritura jeroglífica era una mezcla de elementos fonéticos e ideográficos. Sus afirmaciones fueron recibidas inicialmente con escepticismo y con acusaciones de que había tomado ideas de Young sin darle crédito, pero gradualmente fueron ganando aceptación. Champollion pasó a identificar aproximadamente los significados de la mayoría de los jeroglíficos fonéticos y estableció gran parte de la gramática y el vocabulario del antiguo egipcio. Young, por su parte, descifró en gran medida el demótico utilizando la Piedra de Rosetta en combinación con otros textos paralelos griegos y demóticos.

Los esfuerzos por descifrarlo se estancaron tras la muerte de Young y Champollion, pero en 1837 Karl Richard Lepsius señaló que muchos jeroglíficos representaban combinaciones de dos o tres sonidos en lugar de uno, corrigiendo así uno de los fallos más fundamentales en el trabajo de Champollion. Otros eruditos, como Emmanuel de Rougé, refinaron la comprensión del egipcio lo suficiente como para que en la década de 1850 fuera posible traducir completamente los textos egipcios antiguos. Combinado con el desciframiento de la escritura cuneiforme aproximadamente al mismo tiempo, su trabajo abrió los textos, alguna vez inaccesibles, de las primeras etapas de la historia humana.

Guiones egipcios y su extinción

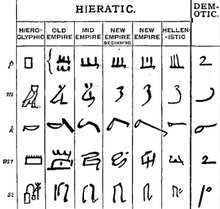

Durante la mayor parte de su historia, el antiguo Egipto tuvo dos sistemas de escritura principales. Los jeroglíficos, un sistema de signos pictóricos utilizado principalmente para textos formales, se originaron alrededor del 3200 a. C. El hierático, un sistema cursivo derivado de los jeroglíficos que se utilizaba principalmente para escribir en papiro, era casi tan antiguo. A principios del siglo VII a. C., surgió una tercera escritura derivada del hierático, conocida hoy como demótica. Se diferenciaba tanto de su antecesor jeroglífico que la relación entre los signos es difícil de reconocer. El demótico se convirtió en el sistema más común para escribir en el idioma egipcio, y a partir de entonces el jeroglífico y el hierático se restringieron principalmente a usos religiosos. En el siglo IV a. C., Egipto pasó a estar gobernado por la dinastía griega ptolemaica, y el griego y el demótico se utilizaban en paralelo en Egipto bajo el gobierno ptolemaico y luego bajo el del Imperio romano. Los jeroglíficos se volvieron cada vez más desconocidos y los utilizaban principalmente los sacerdotes egipcios.

Las tres escrituras contenían una mezcla de signos fonéticos, que representaban sonidos en el lenguaje hablado, y signos ideográficos, que representaban ideas. Los signos fonéticos incluían signos uniliterales, biliterales y triliterales, que representaban respectivamente uno, dos o tres sonidos. Los signos ideográficos incluían logogramas, que representaban palabras completas, y determinativos, que se usaban para especificar el significado de una palabra escrita con signos fonéticos.

Muchos autores griegos y romanos escribieron sobre estas escrituras, y muchos sabían que los egipcios tenían dos o tres sistemas de escritura, pero ninguno de los que sobrevivieron hasta tiempos posteriores comprendió completamente cómo funcionaban las escrituras. Diodoro Sículo, en el siglo I a. C., describió explícitamente los jeroglíficos como una escritura ideográfica, y la mayoría de los autores clásicos compartían esta suposición. Plutarco, en el siglo I d. C., hizo referencia a 25 letras egipcias, lo que sugiere que podría haber sido consciente del aspecto fonético del jeroglífico o demótico, pero su significado no está claro. Alrededor del año 200 d. C., Clemente de Alejandría insinuó que algunos signos eran fonéticos, pero se concentraban en los significados metafóricos de los signos. Plotino, en el siglo III d. C., afirmó que los jeroglíficos no representaban palabras, sino una visión fundamental, inspirada por Dios, de la naturaleza de los objetos que representaban. En el siglo siguiente, Amiano Marcelino copió la traducción de otro autor de un texto jeroglífico sobre un obelisco, pero la traducción era demasiado libre para ser útil para comprender los principios del sistema de escritura. La única discusión extensa sobre jeroglíficos que sobrevivió hasta los tiempos modernos fue la Hieroglyphica, una obra probablemente escrita en el siglo IV d. C. y atribuida a un hombre llamado Horapolo. Analiza los significados de los jeroglíficos individuales, aunque no cómo se usaban esos signos para formar frases u oraciones. Algunos de los significados que describe son correctos, pero la mayoría son incorrectos, y todos se explican engañosamente como alegorías. Por ejemplo, Horapolo dice que una imagen de un ganso significa "hijo" porque se dice que los gansos aman a sus hijos más que a otros animales. De hecho, el jeroglífico del ganso se usó porque las palabras egipcias para "ganso" e "hijo" incorporaban las mismas consonantes.

Tanto el jeroglífico como el demótico comenzaron a desaparecer en el siglo III d. C. Los sacerdocios basados en los templos se extinguieron y Egipto se convirtió gradualmente al cristianismo, y debido a que los cristianos egipcios escribían en el alfabeto copto de origen griego, este llegó a reemplazar al demótico. El último texto jeroglífico fue escrito por sacerdotes en el Templo de Isis en Philae en el año 394 d. C., y el último texto demótico conocido fue inscrito allí en el año 452 d. C.

La mayor parte de la historia anterior al primer milenio a. C. se registró en escritura egipcia o en cuneiforme, el sistema de escritura de Mesopotamia. Con la pérdida del conocimiento de ambas escrituras, los únicos registros del pasado lejano se encontraban en fuentes limitadas y distorsionadas. El principal ejemplo egipcio de este tipo de fuentes fue Aegyptiaca, una historia del país escrita por un sacerdote egipcio llamado Manetón en el siglo III a. C. El texto original se perdió y sobrevivió solo en resúmenes y citas de autores romanos.

La lengua copta, la última forma de la lengua egipcia, siguió siendo hablada por la mayoría de los egipcios mucho después de la conquista árabe de Egipto en el año 642 d. C., pero poco a poco fue perdiendo terreno frente al árabe. El copto empezó a desaparecer en el siglo XII y, a partir de entonces, sobrevivió principalmente como lengua litúrgica de la Iglesia copta.

Actividades iniciales

Mundo islámico medieval

Los eruditos árabes eran conscientes de la conexión entre el copto y el antiguo idioma egipcio, y en ocasiones se creía que los monjes coptos de la época islámica entendían las escrituras antiguas. Se dice que varios eruditos árabes de los siglos VII al XIV, incluidos Jabir ibn Hayyan y Ayub ibn Maslama, entendían los jeroglíficos, aunque como sus obras sobre el tema no han sobrevivido, estas afirmaciones no pueden probarse. Dhul-Nun al-Misri e Ibn Wahshiyya, en los siglos IX y X, escribieron tratados que contenían docenas de escrituras conocidas en el mundo islámico, incluidos jeroglíficos, con tablas que enumeraban sus significados. En el siglo XIII o XIV, Abu al-Qasim al-Iraqi copió un texto egipcio antiguo y asignó valores fonéticos a varios jeroglíficos.

El egiptólogo Okasha El-Daly ha sostenido que las tablas de jeroglíficos de las obras de Ibn Wahshiyya y Abu al-Qasim identificaban correctamente el significado de muchos de los signos. Otros eruditos se han mostrado escépticos ante las afirmaciones de Ibn Wahshiyya de entender las escrituras sobre las que escribió, y Tara Stephan, una estudiosa del mundo islámico medieval, dice que El-Daly "sobreestima enormemente la precisión de Ibn Wahshiyya". Ibn Wahshiyya y Abu al-Qasim reconocieron que los jeroglíficos podían funcionar tanto fonéticamente como simbólicamente, un punto que no sería reconocido en Europa durante siglos.

siglos XV a XVII

Durante el Renacimiento, los europeos se interesaron por los jeroglíficos, a partir de 1422, cuando Cristoforo Buondelmonti descubrió una copia de la obra Hieroglyphica de Horapolo en Grecia y se la comunicó a anticuarios como Niccolò de' Niccoli y Poggio Bracciolini. Poggio reconoció que había textos jeroglíficos en obeliscos y otros objetos egipcios importados a Europa en la época romana, pero los anticuarios no intentaron descifrarlos. Influenciados por Horapolo y Plotino, veían los jeroglíficos como una forma universal de comunicación basada en imágenes, no como un medio para registrar un lenguaje hablado. De esta creencia surgió una tradición artística renacentista de uso de simbolismo oscuro basado libremente en las imágenes descritas en Horapolo, iniciada por el libro de Francesco Colonna de 1499 Hypnerotomachia Poliphili.

Los europeos también desconocían el copto. Los eruditos conseguían a veces manuscritos coptos, pero en el siglo XVI, cuando empezaron a estudiar seriamente el idioma, la capacidad de leerlo tal vez se limitaba a los monjes coptos, y ningún europeo de la época tuvo la oportunidad de aprender de uno de estos monjes, que no viajaban fuera de Egipto. Los eruditos tampoco estaban seguros de si el copto descendía de la lengua de los antiguos egipcios; muchos pensaban que, en cambio, estaba relacionada con otras lenguas del antiguo Oriente Próximo.

El primer europeo que logró comprender el copto fue el jesuita y erudito alemán Athanasius Kircher, a mediados del siglo XVII. Basándose en gramáticas árabes y diccionarios de copto adquiridos en Egipto por un viajero italiano, Pietro Della Valle, Kircher produjo traducciones y gramáticas de la lengua, defectuosas pero pioneras, en las décadas de 1630 y 1640. Supuso que el copto derivaba de la lengua de los antiguos egipcios, y su trabajo sobre el tema fue una preparación para su objetivo final: descifrar la escritura jeroglífica.

Según el diccionario biográfico estándar de egiptología, "Kircher se ha convertido, quizás injustamente, en el símbolo de todo lo absurdo y fantástico en la historia del desciframiento de los jeroglíficos egipcios". Kircher pensaba que los egipcios habían creído en una antigua tradición teológica que precedió y prefiguró el cristianismo, y esperaba entender esta tradición a través de los jeroglíficos. Al igual que sus predecesores del Renacimiento, creía que los jeroglíficos representaban una forma abstracta de comunicación en lugar de un lenguaje. Traducir un sistema de comunicación de este tipo de una manera coherente era imposible. Por lo tanto, en sus obras sobre jeroglíficos, como Edipo egipcio (1652-1655), Kircher procedió a conjeturas basadas en su comprensión de las creencias del antiguo Egipto, derivadas de los textos coptos que había leído y de textos antiguos que creía que contenían tradiciones derivadas de Egipto. Sus traducciones convirtieron textos breves que contenían sólo unos pocos caracteres jeroglíficos en largas frases de ideas esotéricas. A diferencia de los estudiosos europeos anteriores, Kircher se dio cuenta de que los jeroglíficos podían funcionar fonéticamente, aunque consideraba que esta función era un desarrollo tardío. También reconoció un jeroglífico, 𓈗, que representaba el agua y, por lo tanto, representaba fonéticamente la palabra copta para agua, mu, así como el sonido m. Se convirtió en el primer europeo en identificar correctamente un valor fonético para un jeroglífico.

Aunque las premisas básicas de Kircher eran compartidas por sus contemporáneos, la mayoría de los estudiosos rechazaron o incluso ridiculizaron sus traducciones. No obstante, su argumento de que el copto derivaba de la antigua lengua egipcia fue ampliamente aceptado.

XVIII siglo

Durante décadas, casi nadie intentó descifrar los jeroglíficos tras los últimos trabajos de Kircher sobre el tema, aunque algunos aportaron sugerencias sobre la escritura que finalmente resultaron correctas. El tratado religioso de William Warburton, La divina legación de Moisés, publicado entre 1738 y 1741, incluía una larga digresión sobre los jeroglíficos y la evolución de la escritura. En él se sostenía que los jeroglíficos no se inventaron para codificar secretos religiosos, sino con fines prácticos, como cualquier otro sistema de escritura, y que la escritura fonética egipcia mencionada por Clemente de Alejandría se derivaba de ellos. El enfoque de Warburton, aunque puramente teórico, creó el marco para la comprensión de los jeroglíficos que dominaría la erudición durante el resto del siglo.

El contacto de los europeos con Egipto aumentó durante el siglo XVIII. Más de ellos visitaron el país y vieron de primera mano sus antiguas inscripciones, y a medida que coleccionaban antigüedades, el número de textos disponibles para su estudio aumentó. Jean-Pierre Rigord se convirtió en el primer europeo en identificar un texto egipcio antiguo no jeroglífico en 1704, y Bernard de Montfaucon publicó una gran colección de tales textos en 1724. Anne Claude de Caylus recopiló y publicó una gran cantidad de inscripciones egipcias entre 1752 y 1767, con la ayuda de Jean-Jacques Barthélemy. Su trabajo observó que las escrituras egipcias no jeroglíficas parecían contener signos derivados de jeroglíficos. Barthélemy también señaló los anillos ovalados, que más tarde se conocerían como cartuchos, que encerraban pequeños grupos de signos en muchos textos jeroglíficos, y en 1762 sugirió que los cartuchos contenían los nombres de reyes o dioses. Carsten Niebuhr, que visitó Egipto en la década de 1760, produjo la primera lista sistemática, aunque incompleta, de signos jeroglíficos distintos. También señaló la distinción entre el texto jeroglífico y las ilustraciones que lo acompañaban, mientras que los eruditos anteriores habían confundido ambos. Joseph de Guignes, uno de los varios eruditos de la época que especularon sobre la posibilidad de que la cultura china tuviera alguna conexión histórica con el antiguo Egipto, creía que la escritura china era una derivación de los jeroglíficos. En 1785 repitió la sugerencia de Barthélémy sobre los cartuchos, comparándolos con una práctica china que separaba los nombres propios del texto circundante.

Jørgen Zoëga, el erudito más erudito en copto de finales del siglo XVIII, hizo varias observaciones sobre los jeroglíficos en De origine et usu obeliscorum (1797), un compendio de conocimientos sobre el antiguo Egipto. Catalogó los signos jeroglíficos y concluyó que había muy pocos signos distintos para que cada uno representara una sola palabra, por lo que para producir un vocabulario completo cada uno debía tener múltiples significados o cambiar de significado al combinarse entre sí. Vio que la dirección en la que estaban orientados los signos indicaba la dirección en la que se suponía que debía leerse un texto y sugirió que algunos signos eran fonéticos. Zoëga no intentó descifrar la escritura, creyendo que para ello se necesitarían más pruebas de las que estaban disponibles en Europa en ese momento.

Identificar signos

Rosetta Stone

Cuando las fuerzas francesas bajo el mando de Napoleón Bonaparte invadieron Egipto en 1798, Bonaparte trajo consigo un cuerpo de científicos y eruditos, generalmente conocidos como los sabios, para estudiar la tierra y sus monumentos antiguos. En julio de 1799, cuando los soldados franceses estaban reconstruyendo un fuerte mameluco cerca de la ciudad de Rosetta al que habían bautizado como Fort Julien, el teniente Pierre-François Bouchard se dio cuenta de que una de las piedras de un muro demolido en el fuerte estaba cubierta de escritura. Era una antigua estela egipcia, dividida en tres registros de texto, con su esquina inferior derecha y la mayor parte de su registro superior rotos. La piedra estaba inscrita con tres escrituras: jeroglíficos en el registro superior, griego en el inferior y demótico en el medio. El texto era un decreto emitido en 197 a. C. por Ptolomeo V, que concedía favores a los sacerdocios de Egipto. El texto terminaba pidiendo que se inscribieran copias del decreto "en caracteres sagrados, nativos y griegos" y se colocaran en los principales templos de Egipto. Al leer este pasaje en la inscripción griega, los franceses se dieron cuenta de que la piedra era un texto paralelo, lo que podría permitir descifrar el texto egipcio basándose en su traducción griega. Los eruditos buscaron con avidez otros fragmentos de la estela, así como otros textos en griego y egipcio. Nunca se encontraron más trozos de la piedra, y los únicos otros textos bilingües que descubrieron los eruditos eran en gran parte ilegibles e inútiles para el desciframiento.

Los eruditos hicieron algunos progresos con la piedra en sí. Jean-Joseph Marcel dijo que la escritura del medio era "caracteres cursivos de la antigua lengua egipcia", idéntica a otras que había visto en rollos de papiro. Él y Louis Rémi Raige comenzaron a comparar el texto de este registro con el griego, razonando que el registro del medio sería más fructífero que el texto jeroglífico, la mayor parte del cual faltaba. Adivinaron las posiciones de los nombres propios en el registro del medio, basándose en la posición de esos nombres en el texto griego, y lograron identificar la p y la t en el nombre de Ptolomeo, pero no hicieron ningún progreso adicional.

Las primeras copias de las inscripciones de la piedra fueron enviadas a Francia en 1800. En 1801, el ejército francés en Egipto fue asediado por las fuerzas británicas y otomanas y se rindió en la Capitulación de Alejandría. Según sus términos, la Piedra de Rosetta pasó a manos de los británicos. Cuando la piedra llegó a Gran Bretaña, la Sociedad de Anticuarios de Londres hizo grabados de su texto y los envió a instituciones académicas de toda Europa.

Los informes de la expedición de Napoleón estimularon una obsesión por el antiguo Egipto en Europa. Egipto era caótico tras la retirada francesa y británica, pero después de que Muhammad Ali tomara el control del país en 1805, los coleccionistas europeos llegaron a Egipto y se llevaron numerosas antigüedades, mientras que los artistas copiaban otras. Nadie conocía el contexto histórico de estos artefactos, pero contribuyeron al corpus de textos que los académicos podían comparar al intentar descifrar los sistemas de escritura.

De Sacy, Åkerblad and Young

Antoine-Isaac Silvestre de Sacy, un destacado lingüista francés que había descifrado la escritura persa Pahlavi en 1787, fue uno de los primeros en trabajar en la piedra. Al igual que Marcel y Raige, se concentró en relacionar el texto griego con la escritura demótica en el registro medio. Basándose en Plutarco, supuso que esta escritura constaba de 25 signos fonéticos. De Sacy buscó nombres propios griegos dentro del texto demótico e intentó identificar los signos fonéticos dentro de ellos, pero más allá de identificar los nombres de Ptolomeo, Alejandro y Arsinoe, hizo pocos progresos. Se dio cuenta de que había muchos más de 25 signos en demótico y que la inscripción demótica probablemente no era una traducción exacta de la griega, lo que dificultaba la tarea. Después de publicar sus resultados en 1802, dejó de trabajar en la piedra.

Ese mismo año, De Sacy entregó una copia de las inscripciones de la piedra a un antiguo alumno suyo, Johan David Åkerblad, diplomático sueco y lingüista aficionado. Åkerblad tuvo más éxito, pues analizó los mismos grupos de signos que De Sacy, pero identificó más signos correctamente. En sus cartas a De Sacy, Åkerblad propuso un alfabeto de 29 signos demóticos, la mitad de los cuales se demostraron correctos más tarde, y basándose en su conocimiento del copto identificó varias palabras demóticas dentro del texto. De Sacy se mostró escéptico ante sus resultados, y Åkerblad también se dio por vencido. A pesar de los intentos de otros eruditos, no se hicieron muchos avances hasta más de una década después, cuando Thomas Young entró en el campo.

Young era un erudito británico cuyos campos de especialización incluían la física, la medicina y la lingüística. Cuando se concentró en Egipto, ya era considerado uno de los intelectuales más destacados de la época. En 1814 comenzó a comunicarse con De Sacy sobre la Piedra de Rosetta y, después de algunos meses, produjo lo que llamó traducciones de los textos jeroglíficos y demóticos de la piedra. En realidad, eran intentos de dividir los textos en grupos de signos para encontrar áreas en las que era más probable que el texto egipcio coincidiera con el griego. Este enfoque fue de utilidad limitada porque los tres textos no eran traducciones exactas entre sí. Young pasó meses copiando otros textos egipcios, lo que le permitió ver patrones en ellos que otros no veían. Al igual que Zoëga, reconoció que había demasiados pocos jeroglíficos para que cada uno representara una palabra, y sugirió que las palabras estaban compuestas por dos o tres jeroglíficos cada una.

Young se dio cuenta de las similitudes entre los signos jeroglíficos y demóticos y concluyó que los signos jeroglíficos habían evolucionado hasta convertirse en demóticos. Si era así, razonó Young, el demótico no podía ser una escritura puramente fonética, sino que también debía incluir signos ideográficos derivados de los jeroglíficos; escribió a De Sacy con esta idea en 1815. Aunque esperaba encontrar signos fonéticos en la escritura jeroglífica, se vio frustrado por la amplia variedad de ortografías fonéticas que utilizaba la escritura. Concluyó que los jeroglíficos fonéticos no existían, con una excepción importante. En su publicación de 1802, De Sacy había dicho que los jeroglíficos podían funcionar fonéticamente al escribir palabras extranjeras. En 1811 sugirió, después de enterarse de una práctica similar en la escritura china, que un cartucho significaba una palabra escrita fonéticamente, como el nombre de un gobernante no egipcio como Ptolomeo. Young aplicó estas sugerencias a los cartuchos de la Piedra de Rosetta. Algunos eran cortos, y consistían en ocho signos, mientras que otros contenían esos mismos signos seguidos de muchos más. Young supuso que los cartuchos largos contenían la forma egipcia del título dado a Ptolomeo en la inscripción griega: "viviendo por siempre, amado de [el dios] Ptah". Por lo tanto, se concentró en los primeros ocho signos, que deberían corresponder a la forma griega del nombre, Ptolemaios. Adoptando algunos de los valores fonéticos propuestos por Åkerblad, Young relacionó los ocho jeroglíficos con sus equivalentes demóticos y propuso que algunos signos representaban varios valores fonéticos mientras que otros representaban solo uno. Luego intentó aplicar los resultados a un cartucho de Berenice, el nombre de una reina ptolemaica, con menos éxito, aunque identificó un par de jeroglíficos que marcaban el final de un nombre femenino. El resultado fue un conjunto de trece valores fonéticos para signos jeroglíficos y demóticos. Seis eran correctos, tres parcialmente correctos y cuatro incorrectos.

| ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hieroglyph |

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||

| La lectura de Young | P | T | inesencial | LO OLE | MA o M | I | OSH o OS | |||||||||||||||

Young resumió su trabajo en su artículo "Egipto", publicado anónimamente en un suplemento de la Encyclopædia Britannica en 1819. En él se ofrecían traducciones conjeturales de 218 palabras en demótico y 200 en jeroglífico y se correlacionaban correctamente unos 80 signos jeroglíficos con sus equivalentes en demótico. Como lo expresó el egiptólogo Francis Llewellyn Griffith en 1922, los resultados de Young estaban "enredados con muchas conclusiones falsas, pero el método seguido conducía infaliblemente a un desciframiento definitivo". Sin embargo, Young estaba menos interesado en los textos egipcios antiguos en sí que en los sistemas de escritura como un rompecabezas intelectual, y sus múltiples intereses científicos le dificultaban concentrarse en el desciframiento. No logró mucho más en el tema en los años siguientes.

Los avances de Champollion

Al principio, Champollion desestimó el trabajo de Young, pues sólo había visto extractos de la lista de palabras jeroglíficas y demóticas de Young. Después de mudarse a París desde Grenoble a mediados de 1821, habría podido conseguir una copia completa, pero no se sabe si lo hizo. Fue en esa época cuando centró su atención en la identificación de sonidos fonéticos dentro de los cartuchos.

Una pista crucial provino del Obelisco de Philae, un obelisco que lleva una inscripción griega y otra egipcia. William John Bankes, un coleccionista de antigüedades inglés, envió el obelisco desde Egipto a Inglaterra y copió sus inscripciones. Estas inscripciones no eran un único texto bilingüe como el de la Piedra de Rosetta, como supuso Bankes, sino que ambas inscripciones contenían los nombres "Ptolomeo" y "Cleopatra", y las versiones jeroglíficas estaban encerradas en cartuchos. El cartucho de Ptolomeo era identificable basándose en la Piedra de Rosetta, pero Bankes sólo pudo adivinar, basándose en el texto griego, que el segundo representaba el nombre de Cleopatra. Su copia del texto sugería esta lectura del cartucho a lápiz. Champollion, que vio la copia en enero de 1822, trató el cartucho como el de Cleopatra, pero nunca dijo cómo lo identificó; Podría haberlo hecho de más de una manera, dada la evidencia que tenía a su disposición. Bankes, enojado, asumió que Champollion había tomado su sugerencia sin darle crédito y se negó a brindarle más ayuda.

Champollion descompuso los jeroglíficos del nombre de Ptolomeo de forma diferente a como lo hizo Young y descubrió que tres de los signos fonéticos que había supuesto (p, l y o) encajaban en el cartucho de Cleopatra. Un cuarto, e, estaba representado por un solo jeroglífico en el cartucho de Cleopatra y una versión duplicada del mismo jeroglífico en el cartucho de Ptolomeo. Un quinto sonido, t, parecía estar escrito con signos diferentes en cada cartucho, pero Champollion decidió que estos signos debían ser homófonos, signos diferentes que deletreaban el mismo sonido. Procedió a probar estas letras en otros cartuchos, identificó los nombres de muchos gobernantes griegos y romanos de Egipto y extrapoló los valores de aún más letras.

| ||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hieroglyph |

|

|

|

|

|

|

| |||||||||||||||

| Champollion está leyendo | P | T | O | L | M | E | S | |||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Hieroglyph |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ||||||||||||||||||||

| Champollion está leyendo | K | L | E | O | P | A | T | R | A | Final femenino | ||||||||||||||||||||

En julio, Champollion refutó un análisis de Jean-Baptiste Biot del texto que rodeaba un relieve de un templo egipcio conocido como el Zodíaco de Dendera. Al hacerlo, señaló que los jeroglíficos de estrellas en este texto parecían indicar que las palabras cercanas se referían a algo relacionado con las estrellas, como las constelaciones. Llamó a los signos utilizados de esta manera "signos del tipo", aunque más tarde los llamaría "determinantes".

Champollion anunció sus propuestas de lectura de los cartuchos grecorromanos en su Lettre à M. Dacier, que completó el 22 de septiembre de 1822. La leyó en la Academia el 27 de septiembre, con Young entre el público. Esta carta se considera a menudo el documento fundacional de la egiptología, aunque representó sólo un modesto avance respecto del trabajo de Young. Sin embargo, terminaba sugiriendo, sin más detalles, que los signos fonéticos podrían haber sido utilizados para escribir nombres propios desde un punto muy temprano en la historia egipcia. Cómo llegó Champollion a esta conclusión no está registrado en gran parte en fuentes contemporáneas. Sus propios escritos sugieren que una de las claves fue su conclusión de que la Lista de reyes de Abidos contenía el nombre de "Ramsés", un nombre real que se encuentra en las obras de Manetón, y que algunas de sus otras pruebas provenían de copias de inscripciones en Egipto hechas por Jean-Nicolas Huyot.

| |||||

| Ramesses en jeroglíficos | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| ||||

| Thutmose en jeroglíficos | ||||

|---|---|---|---|---|

Según Hermine Hartleben, que escribió la biografía más extensa de Champollion en 1906, el descubrimiento se produjo el 14 de septiembre de 1822, unos días antes de que se escribiera la Lettre, cuando Champollion estaba examinando las copias de Huyot. Un cartucho de Abu Simbel contenía cuatro signos jeroglíficos. Champollion supuso, o se basó en la misma suposición que se encuentra en el artículo de Young en la Britannica, que el primer signo circular representaba al sol. La palabra copta para "sol" era re. El signo que aparecía dos veces al final del cartucho representaba la "s" del cartucho de Ptolomeo. Si el nombre en el cartucho comenzaba con Re y terminaba con ss, podría coincidir con "Ramsés", lo que sugiere que el signo en el medio representaba m. Otra confirmación vino de la Piedra de Rosetta, donde los signos m y s aparecían juntos en un punto que correspondía a la palabra para "nacimiento" en el texto griego, y del copto, en el que la palabra para "nacimiento" era mise. Otro cartucho contenía tres signos, dos de ellos iguales a los del cartucho de Ramsés. El primer signo, un ibis, era un símbolo conocido del dios Thoth. Si los dos últimos signos tuvieran los mismos valores que en el cartucho de Ramsés, el nombre del segundo cartucho sería Totmosis, que corresponde al nombre real "Tutmosis" mencionado por Manetón. Se trataba de reyes egipcios nativos, que precedieron en mucho al gobierno griego en Egipto, pero la escritura de sus nombres era parcialmente fonética. Ahora Champollion se centró en el título de Ptolomeo que se encuentra en los cartuchos más largos de la Piedra de Rosetta. Champollion conocía las palabras coptas que traducirían el texto griego y podía decir que los jeroglíficos fonéticos como p y t encajarían en estas palabras. A partir de ahí, pudo adivinar los significados fonéticos de varios signos más. Según el relato de Hartleben, al hacer estos descubrimientos, Champollion corrió a la oficina de su hermano en la Academia de las Inscripciones, arrojó una colección de inscripciones copiadas, gritó "¡Je tiens mon affaire!" ("¡Lo he hecho!") y se desplomó desmayado durante varios días.

Durante los meses siguientes, Champollion aplicó su alfabeto jeroglífico a muchas inscripciones egipcias, identificando docenas de nombres y títulos reales. Durante este período, Champollion y el orientalista Antoine-Jean Saint-Martin examinaron el vaso Caylus, que tenía un cartucho jeroglífico y texto en cuneiforme persa. Saint-Martin, basándose en el trabajo anterior de Georg Friedrich Grotefend, creyó que el texto cuneiforme llevaba el nombre de Jerjes I, un rey del Imperio aqueménida del siglo V a. C. cuyo reino incluía Egipto. Champollion confirmó que los signos identificables en el cartucho coincidían con el nombre de Jerjes, lo que refuerza la evidencia de que los jeroglíficos fonéticos se usaban mucho antes del dominio griego en Egipto y apoya la lectura de Saint-Martin del texto cuneiforme. Este fue un paso importante en el desciframiento de la escritura cuneiforme.

En esa época, Champollion hizo un segundo descubrimiento. Aunque contó unos 860 signos jeroglíficos, un puñado de ellos constituían una gran proporción de cualquier texto. También se encontró con un estudio reciente del chino realizado por Abel Rémusat, que demostraba que incluso la escritura china utilizaba caracteres fonéticos de forma extensa y que sus signos ideográficos debían combinarse en muchas ligaduras para formar un vocabulario completo. Pocos jeroglíficos parecían ser ligaduras. Y Champollion había identificado el nombre de Antinoo, un romano no real, escrito en jeroglíficos sin cartucho, junto a caracteres que parecían ser ideográficos. Por tanto, los signos fonéticos no se limitaban a los cartuchos. Para comprobar sus sospechas, Champollion comparó textos jeroglíficos que parecían contener el mismo contenido y observó discrepancias en la ortografía, lo que indicaba la presencia de homófonos. Comparó la lista resultante de homófonos con la tabla de signos fonéticos de su trabajo sobre los cartuchos y descubrió que coincidían.

Champollion anunció estos descubrimientos a la Académie des Inscriptions en abril de 1823. A partir de ahí, avanzó rápidamente en la identificación de nuevos signos y palabras. Concluyó que los signos fonéticos formaban un alfabeto consonántico en el que las vocales solo se escribían a veces. Un resumen de sus hallazgos, publicado en 1824 como Précis du système hiéroglyphique, afirmaba que "La escritura jeroglífica es un sistema complejo, una escritura a la vez figurativa, simbólica y fonética, en un mismo texto, en una misma frase y, me atrevería a decir, en una misma palabra". El Précis identificaba cientos de palabras jeroglíficas, describía las diferencias entre los jeroglíficos y otras escrituras, analizaba los nombres propios y los usos de los cartuchos y describía parte de la gramática del idioma. Champollion estaba pasando de descifrar una escritura a traducir el idioma subyacente.

Controversias

La Lettre à M. Dacier menciona a Young como autor de trabajos en demótica y hace referencia a su intento de descifrar el nombre de Berenice, pero no menciona el descifrado del nombre de Ptolomeo por parte de Young ni que la terminación femenina del nombre, que también se encontró en el nombre de Cleopatra en el Obelisco de Philae, había sido su descubrimiento. Young, que creía que estos descubrimientos habían hecho posible el progreso de Champollion, esperaba recibir gran parte del crédito por lo que finalmente produjera Champollion. En una correspondencia privada, poco después de la lectura de la Lettre, Young citó un dicho francés que significaba "El primer paso es el que cuenta", aunque también dijo que "si [Champollion] hubiera tomado prestada una llave inglesa, la cerradura estaría tan terriblemente oxidada que ningún brazo común tendría la fuerza suficiente para girarla".

En 1823 Young publicó un libro sobre su obra egipcia, An Account of Some Recent Discoveries in Hieroglyphical Literature and Egyptian Antiquities, y respondió al desaire de Champollion en el subtítulo: "Including the Author's Original Hieroglyphic Alphabet, As Extended by Mr Champollion". Champollion respondió enojado: "Nunca consentiré en reconocer ningún otro alfabeto original que el mío, cuando se trate del alfabeto jeroglífico propiamente dicho". El Précis del año siguiente reconoció el trabajo de Young, pero en él Champollion dijo que había llegado a sus conclusiones de forma independiente, sin ver el artículo de Young en la Britannica. Desde entonces, la opinión académica ha estado dividida sobre si Champollion estaba siendo sincero. Young seguiría presionando para que se le reconociera más, aunque manifestaba una mezcla de admiración por el trabajo de Champollion y escepticismo respecto de algunas de sus conclusiones. Las relaciones entre ellos variaron entre cordiales y polémicas hasta la muerte de Young en 1829.

Mientras continuaba trabajando en jeroglíficos, cometiendo errores junto con muchos éxitos, Champollion se vio envuelto en una disputa relacionada, con académicos que rechazaban la validez de su trabajo. Entre ellos estaban Edme Jomard, un veterano de la expedición de Napoleón, y Heinrich Julius Klaproth, un orientalista alemán. Algunos defendieron a Young al mismo tiempo. El académico que más tiempo se opuso al desciframiento de Champollion fue Gustav Seyffarth. Su oposición a Champollion culminó en una discusión pública con él en 1826, y continuó defendiendo su propio enfoque de los jeroglíficos hasta su muerte en 1885.

A medida que se fue aclarando la naturaleza de los jeroglíficos, los detractores de este tipo se fueron alejando, pero el debate sobre cuánto le debía Champollion a Young continúa. La rivalidad nacionalista entre ingleses y franceses exacerba el problema. Los egiptólogos suelen ser reacios a criticar a Champollion, a quien se considera el fundador de su disciplina, y por extensión pueden ser reacios a reconocerle el mérito a Young. El egiptólogo Richard Parkinson adopta una postura moderada: "Aunque admitamos que Champollion estaba más familiarizado con el trabajo inicial de Young de lo que él afirmó posteriormente, sigue siendo el descifrador de la escritura jeroglífica... Young descubrió partes de un alfabeto -una clave- pero Champollion descifró un idioma entero".

Textos de lectura

Joven y demota

El trabajo de Young sobre los jeroglíficos se fue agotando durante la década de 1820, pero su trabajo sobre la escritura demótica continuó, ayudado por un descubrimiento fortuito. Una de sus fuentes para estudiar la escritura era un texto de una colección conocida como los papiros Casati; Young había identificado varios nombres griegos en este texto. En noviembre de 1822, un conocido suyo, George Francis Grey, le prestó una caja de papiros griegos encontrados en Egipto. Al examinarlos, Young se dio cuenta de que uno contenía los mismos nombres que el texto demótico de Casati. Los dos textos eran versiones del mismo documento, en griego y en demótico, que registraban la venta de una parte de las ofrendas hechas en nombre de un grupo de egipcios fallecidos. Young había intentado durante mucho tiempo obtener un segundo texto bilingüe para complementar la Piedra de Rosetta. Con estos textos en la mano, hizo grandes avances en los años siguientes. A mediados de la década de 1820, Young se vio distraído por otros intereses, pero en 1827 recibió el estímulo de una carta de un erudito italiano del copto, Amedeo Peyron, que decía que el hábito de Young de pasar de un tema a otro obstaculizaba sus logros y sugería que podría lograr mucho más si se concentraba en el antiguo Egipto. Young pasó los dos últimos años de su vida trabajando en demótica. En un momento dado, consultó a Champollion, entonces conservador del Louvre, que lo trató amistosamente, le dio acceso a sus notas sobre demótica y pasó horas mostrándole los textos demóticos de la colección del Louvre. Los Rudimentos de un diccionario egipcio en el antiguo carácter encorial de Young se publicaron póstumamente en 1831. Incluía una traducción completa de un texto y grandes porciones del texto de la Piedra de Rosetta. Según el egiptólogo John Ray, Young "probablemente merece ser conocido como el descifrador del demótico".

Champollion los últimos años

En 1824, la Piedra de Rosetta, con su limitado texto jeroglífico, se había vuelto irrelevante para el progreso posterior de los jeroglíficos. Champollion necesitaba más textos para estudiar, y pocos estaban disponibles en Francia. Entre 1824 y 1826 realizó dos visitas a Italia y estudió las antigüedades egipcias encontradas allí, en particular las que recientemente habían sido enviadas desde Egipto al Museo Egipcio de Turín. Al leer las inscripciones en docenas de estatuas y estelas, Champollion se convirtió en la primera persona en siglos en identificar a los reyes que las habían encargado, aunque en algunos casos sus identificaciones eran incorrectas. También miró los papiros del museo y pudo discernir su tema. De particular interés fue la Lista de reyes de Turín, un papiro que enumera a los gobernantes egipcios y la duración de sus reinados hasta el siglo XIII a.C., que eventualmente proporcionaría un marco para la cronología de la historia egipcia, pero que estaba en pedazos cuando Champollion lo vio. Durante su estancia en Italia, Champollion se hizo amigo de Ippolito Rosellini, un lingüista pisano que se sintió atraído por el fervor de Champollion por el antiguo Egipto y comenzó a estudiar con él. Champollion también trabajó en la recopilación de una colección de antigüedades egipcias en el Louvre, incluidos los textos que más tarde mostraría a Young. En 1827 publicó una edición revisada del Précis que incluía algunos de sus hallazgos más recientes.

Los anticuarios que vivían en Egipto, especialmente John Gardner Wilkinson, ya aplicaban los hallazgos de Champollion a los textos de allí. Champollion y Rosellini querían hacerlo ellos mismos, y junto con otros eruditos y artistas formaron la Expedición franco-toscana a Egipto. En el camino a Egipto, Champollion se detuvo a mirar un papiro en manos de un comerciante de antigüedades francés. Era una copia de las Instrucciones del rey Amenemhat, una obra de literatura sapiencial presentada como un consejo póstumo de Amenemhat I a su hijo y sucesor. Se convirtió en la primera obra de literatura egipcia antigua que se leyó, aunque Champollion no pudo leerla lo suficientemente bien como para comprender completamente de qué se trataba. En 1828 y 1829, la expedición viajó a lo largo del curso egipcio del Nilo, copiando y coleccionando antigüedades. Después de estudiar innumerables textos, Champollion estaba seguro de que su sistema era aplicable a los textos jeroglíficos de todos los períodos de la historia egipcia, y aparentemente acuñó el término "determinante" mientras estaba allí.

Después de regresar de Egipto, Champollion dedicó gran parte de su tiempo a trabajar en una descripción completa de la lengua egipcia, pero tuvo poco tiempo para completarla. A partir de finales de 1831 sufrió una serie de ataques cada vez más debilitantes y murió en marzo de 1832.

Siglo XIX

Champollion-Figeac publicó la gramática del egipcio de su hermano y un diccionario adjunto en entregas entre 1836 y 1843. Ambas estaban incompletas, especialmente el diccionario, que estaba organizado de forma confusa y contenía muchas traducciones conjeturales. Las deficiencias de estas obras reflejaban el estado incompleto de comprensión del egipcio tras la muerte de Champollion. Champollion se equivocaba a menudo al sobreestimar la similitud entre el egipcio clásico y el copto. Como dijo Griffith en 1922, "en realidad, el copto es un derivado remoto del egipcio antiguo, como el francés del latín; en algunos casos, por tanto, las transcripciones provisionales de Champollion produjeron buenas palabras coptas, mientras que en su mayoría carecían de sentido o eran imposibles, y al transcribir frases se violaba irremediablemente la sintaxis copta o había que invertir el orden de las palabras jeroglíficas. Todo esto era muy desconcertante y engañoso". Champollion tampoco sabía que los signos podían deletrear dos o tres consonantes además de una. En cambio, pensaba que cada signo fonético representaba un sonido y que cada sonido tenía una gran cantidad de homófonos. Así, el signo central en los cartuchos de Ramsés y Tutmosis era biliteral, representando la secuencia consonántica ms, pero Champollion lo leyó como m. Tampoco había dado con el concepto que ahora se conoce como "complemento fonético": un signo uniliteral que se agregaba al final de una palabra, reescribiendo un sonido que ya había sido escrito de una manera diferente.

La mayoría de los colaboradores de Champollion carecían de las habilidades lingüísticas necesarias para avanzar en el proceso de desciframiento, y muchos de ellos murieron prematuramente. Edward Hincks, un clérigo irlandés cuyo interés principal era el desciframiento de la escritura cuneiforme, realizó importantes contribuciones en las décadas de 1830 y 1840. Mientras que las traducciones de textos de Champollion habían llenado lagunas en su conocimiento con conjeturas fundamentadas, Hincks intentó proceder de forma más sistemática. Identificó elementos gramaticales en egipcio, como partículas y verbos auxiliares, que no existían en copto, y sostuvo que los sonidos de la lengua egipcia eran similares a los de las lenguas semíticas. Hincks también mejoró la comprensión del hierático, que hasta entonces había sido descuidado en los estudios egiptológicos.

El erudito que corrigió los errores más fundamentales en la obra de Champollion fue Karl Richard Lepsius, un filólogo prusiano que comenzó a estudiar la lengua egipcia utilizando la gramática de Champollion. Entabló amistad con Rosellini y comenzó a escribirse con él sobre el idioma. La Lettre à M. le Professeur H. Rosellini sur l'Alphabet hiéroglyphique de Lepsius, que publicó en 1837, explicaba las funciones de los signos biliterales, los signos triliterales y los complementos fonéticos, aunque esos términos aún no habían sido acuñados. En ella se enumeraban 30 signos uniliterales, en comparación con los más de 200 del sistema de Champollion y los 24 de la comprensión moderna de la escritura jeroglífica. La carta de Lepsius fortaleció en gran medida la postura general de Champollion sobre los jeroglíficos, al tiempo que corrigió sus deficiencias, y desplazó definitivamente el foco de la egiptología del desciframiento a la traducción. Champollion, Rosellini y Lepsius son considerados a menudo los fundadores de la egiptología; a veces también se incluye a Young.Lepsius formó parte de una nueva generación de egiptólogos que surgió a mediados del siglo XIX. Emmanuel de Rougé, que comenzó a estudiar el egipcio en 1839, fue la primera persona que tradujo un texto egipcio antiguo completo; publicó las primeras traducciones de textos literarios egipcios en 1856. En palabras de uno de los estudiantes de De Rougé, Gaston Maspero, "De Rougé nos dio el método que nos permitió utilizar y perfeccionar el método de Champollion". Otros eruditos se concentraron en las escrituras menos conocidas. Heinrich Brugsch fue el primero desde la muerte de Young en avanzar en el estudio de la demótica, publicando una gramática de la misma en 1855. El ensayo de Charles Wycliffe Goodwin "Papiros hieráticos", publicado en 1858, fue la primera contribución importante a ese tema. Se hizo hincapié en que los textos hieráticos, no las inscripciones jeroglíficas monumentales, eran la fuente más rica para comprender la lengua egipcia. Goodwin y su contemporáneo François Chabas hicieron avanzar enormemente el estudio del hierático.

En 1866 Lepsius descubrió el Decreto Canopus, un texto paralelo como la Piedra de Rosetta cuyas inscripciones estaban prácticamente intactas. Los jeroglíficos podían ahora compararse directamente con su traducción griega, y los resultados demostraron la validez del enfoque de Champollion más allá de toda duda razonable. Samuel Birch, la figura más destacada de la egiptología británica durante mediados del siglo XIX, publicó el primer diccionario extenso de egipcio en 1867, y en el mismo año Brugsch publicó el primer volumen de su diccionario tanto de jeroglífico como demótico. El diccionario de Brugsch estableció la comprensión moderna de los sonidos de la lengua egipcia, que se basa en la fonología de las lenguas semíticas, como sugirió Hincks. Los egiptólogos han seguido refinando su comprensión de la lengua hasta el presente, pero en ese momento ya estaba sobre terreno firme. Junto con el desciframiento de la escritura cuneiforme en el mismo siglo, el desciframiento del egipcio antiguo había abierto el camino para el estudio de las primeras etapas de la historia humana.

Notas

- ^ Los eruditos que descifraron a egipcio difieren en lo que llamar este guión. Thomas Young lo calificó "encorial", basado en la frase referente al guión en el texto griego de la Piedra de Rosetta: ενχωιος, que significa "del país", "vernacular", o "nativo". Jean-François Champollion utilizó un término de las obras del historiador griego Herodotus: δμοιτκё o "demotic", una palabra griega que significa "en uso común". El término de Champollion finalmente se convirtió en el nombre convencional.

- ^ La copta escrita no se utilizó para componer nuevos textos después del siglo XIV, mientras que la copia de los textos de los monjes continuó hasta el siglo XIX. El uso del ritual de la iglesia copta fuera puede haber durado en algunas comunidades egipcias superiores en el siglo XX.

- ^ Jóvenes y otros eruditos reconocieron que el hierático representaba una etapa intermedia entre jeroglífico y demotic, pero su naturaleza exacta, y si debía considerarse como un guión distinto de la demótica, seguía siendo disputado durante todo el período en que Young y Champollion estaban trabajando.

- ^ La primera versión de la historia de la exclamación y desmayo de Champollion viene de una cuenta escrita por un autor llamado Adolphe Rochas en 1856, según la cual Champollion estaba trabajando en notas para la Letra cuando tuvo lugar. El hijo de Jacques-Joseph Champollion-Figeac, Aimé, repitió la cuenta de Rochas varios años después, y Jacques-Joseph podría haber sido la fuente para ambos. La cuenta de Hartleben es la más temprana para conectar el evento con las copias de inscripción de Huyot.

- ^ Hartleben dijo que según una "tradición" establecida Champollion llegó a esta realización en su cumpleaños, el 23 de diciembre de 1821. Andrew Robinson, autor de una biografía más reciente, sostiene que esta fecha es demasiado temprana, dado que la Lettre à M. Dacier, escrito el septiembre siguiente, no da ninguna indicación de que los jeroglíficos fueron utilizados fonéticamente fuera de los cartuchos. Robinson sugiere que Champollion podría haber realizado el alcance del fontismo en diciembre de 1822, cuando su trabajo era más avanzado. Jed Z. Buchwald y Diance Greco Josefowicz argumentan que no hay señal en los documentos primarios que el avance llegó antes de marzo de 1823.

Referencias

Citaciones

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pág. 6.

- ^ Parkinson 1999, pág. 30.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pág. 120.

- ^ a b Robinson 2006, pág. 151.

- ^ Allen 2014, págs. 1, 6 a 8.

- ^ Loprieno 1995, págs. 12 a 13.

- ^ Papa 1999, págs. 17 a 18.

- ^ Iversen 1993, págs. 45 a 46.

- ^ Papa 1999, pág. 19.

- ^ Iversen 1993, págs. 47 a 49.

- ^ Loprieno 1995, pág. 26.

- ^ Iversen 1993, págs. 26, 30 a 31.

- ^ a b Griffith 1951, págs. 38 a 39.

- ^ Thompson 2015a, págs. 22 a 23.

- ^ Hamilton 2006, págs. 27 a 29, 195.

- ^ El-Daly 2005, pág. 66.

- ^ El-Daly 2005, págs. 66 a 67.

- ^ Thompson 2015a, págs. 51 a 52.

- ^ El-Daly 2005, págs. 67 a 69.

- ^ a b El-Daly 2005, pág. 72.

- ^ Stephan 2017, págs. 264 a 264.

- ^ Thompson 2015a, págs. 52, 59.

- ^ a b Curran 2003, págs. 106 a 108.

- ^ Iversen 1993, págs. 64 a 65.

- ^ Iversen 1993, págs. 67 a 69.

- ^ Hamilton 2006, pp. 195–196.

- ^ Hamilton 2006, págs. 27 a 29.

- ^ Iversen 1993, pág. 90.

- ^ Hamilton 2006, págs. 199, 218 a 219.

- ^ Iversen 1993, pág. 93.

- ^ Hamilton 2006, págs. 201, 205 a 210.

- ^ Bierbrier 2012, pág. 296.

- ^ Hamilton 2006, págs. 226 a 227.

- ^ Stolzenberg 2013, pp. 198–199, 224–225.

- ^ Iversen 1993, págs. 95 a 96, 98.

- ^ a b Stolzenberg 2013, pág. 203.

- ^ El-Daly 2005, pág. 58.

- ^ Iversen 1993, págs. 96 a 97.

- ^ Stolzenberg 2013, pp. 227–230.

- ^ a b Iversen 1993, págs. 98 a 99.

- ^ Papa 1999, págs. 48 a 49.

- ^ Iversen 1993, pág. 105.

- ^ Papa 1999, pág. 53.

- ^ Thompson 2015a, pág. 75.

- ^ Papa 1999, pág. 43.

- ^ Papa 1999, págs. 43 a 45.

- ^ Papa 1999, págs. 53 a 54.

- ^ Iversen 1993, págs. 106 a 107.

- ^ Papa 1999, págs. 57 a 59.

- ^ Thompson 2015a, págs. 98 a 99.

- ^ Solé & Valbelle 2002, págs. 2 a 3.

- ^ a b Parkinson 1999, pág. 20.

- ^ Parkinson 1999, pp. 29–30.

- ^ Solé & Valbelle 2002, págs. 4 a 5.

- ^ Solé & Valbelle 2002, págs. 27 a 28.

- ^ Solé & Valbelle 2002, págs. 9, 24 a 26.

- ^ Parkinson 1999, pp. 20–22.

- ^ Thompson 2015a, pp. 108, 132–134.

- ^ Robinson 2012, pág. 11.

- ^ Thompson 2015a, págs. 119, 124.

- ^ Papa 1999, págs. 62 a 63.

- ^ a b c Solé & Valbelle 2002, págs. 47 a 51.

- ^ a b Thompson 2015a, pág. 110.

- ^ a b Thompson 2015a, pág. 111.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 121 a 122.

- ^ a b c Papa 1999, pág. 67.

- ^ Robinson 2006, pp. 155–156.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pp. 137, 237.

- ^ Iversen 1993, pp. 135, 141.

- ^ Papa 1999, pág. 66.

- ^ Robinson 2006, págs. 153 a 154.

- ^ a b c Robinson 2006, págs. 159 a 161.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 153 a 154.

- ^ Robinson 2006, págs. 161 a 162.

- ^ Griffith 1951, pág. 41.

- ^ Ray 2007, págs. 49 a 51.

- ^ Robinson 2012, págs. 53 a 54, 61.

- ^ Robinson 2012, págs. 113, 127.

- ^ Thompson 2015a, págs. 113 a 116.

- ^ Robinson 2012, pp. 122–123, 132–133.

- ^ Parkinson 1999, pp. 33–34.

- ^ Robinson 2012, págs. 133 a 136.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 173 a 175.

- ^ Adkins " Adkins 2000, pág. 173.

- ^ Robinson 2012, pp. 136–137, 144.

- ^ Allen 2014, pág. 10.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 176 a 177.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 182, 187.

- ^ Thompson 2015a, págs. 118 a 119.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pág. 388.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, págs. 384 a 386.

- ^ a b c Adkins " Adkins 2000, págs. 180 a 181.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pág. 385.

- ^ Robinson 2012, pp. 140–142.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pp. 372, 385, 509.

- ^ Papa 1999, págs. 72 a 74, 100 a 101.

- ^ a b Robinson 2012, págs. 148 a 149.

- ^ Papa 1999, págs. 75 a 78.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, pág. 422.

- ^ Robinson 2012, págs. 129 a 130.

- ^ Papa 1999, págs. 78 a 79.

- ^ Thompson 2015a, pág. 120.

- ^ Adkins ' Adkins 2000, pág. 208.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 190 a 192.

- ^ a b Robinson 2006, págs. 217 a 219.

- ^ Ray 2007, págs. 67 a 69.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 188 a 189.

- ^ Robinson 2012, págs. 130 a 133.

- ^ Ray 2007, págs. 69 a 71.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 240 a 241.

- ^ Robinson 2012, págs. 217 a 218.

- ^ Thompson 2015a, pág. 121.

- ^ a b Thompson 2015b, pág. 202.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 232 a 234.

- ^ Thompson 2015a, págs. 121 a 123.

- ^ Parkinson 1999, pág. 40.

- ^ Buchwald " Josefowicz 2020, págs. 407 a 408.

- ^ Robinson 2006, págs. 229 a 230.

- ^ Ray 2007, pág. 46.

- ^ Adkins " Adkins 2000, págs. 213 a 214.

- ^ Thompson 2015a, págs. 168 a 171.

- ^ Robinson 2012, págs. 155 a 159, 165.

- ^ Thompson 2015a, págs. 123, 127, 212 a 213.

- ^ Thompson 2015a, págs. 149 a 151, 166.

- ^ Robinson 2012, págs. 181 a 182.

- ^ Thompson 2015a, págs. 166 a 170.

- ^ Robinson 2012, pp. 200, 213.

- ^ Robinson 2012, págs. 226, 235.

- ^ Robinson 2012, págs. 239 a 242.

- ^ Thompson 2015a, pág. 175.

- ^ Griffith 1951, pág. 45.

- ^ a b Robinson 2012, pág. 243.

- ^ Thompson 2015a, pp. 173–174, 177–178.

- ^ a b c Thompson 2015a, págs. 178 a 181.

- ^ Robinson 2012, págs. 242 a 243.

- ^ Thompson 2015a, págs. 198 a 199.

- ^ Robinson 2012, págs. 244 a 245.

- ^ Thompson 2015a, pág. 199.

- ^ Thompson 2015a, pág. 198.

- ^ Bierbrier 2012, pág. 476.

- ^ Thompson 2015a, págs. 272 a 273.

- ^ Bierbrier 2012, pág. 217.

- ^ Thompson 2015a, pág. 268.

- ^ Thompson 2015a, págs. 268 a 269.

- ^ Parkinson 1999, pp. 41–42.

- ^ Thompson 2015a, págs. 211, 273.

- ^ Robinson 2012, pág. 245.

- ^ Loprieno 1995, págs. 8 a 9.

- ^ Allen 2014, pág. 11.

- ^ Thompson 2015a, pág. 273.

Obras citadas

- Adkins, Lesley; Adkins, Roy (2000). Las claves de Egipto: La obsesión a los jeroglíficos egipcios. HarperCollins. ISBN 978-0-06-019439-0.

- Allen, James P. (2014). Medio Egipcio: Introducción a la Lengua y Cultura de Hieroglifos, Tercera Edición. Cambridge University Press. ISBN 978-1-107-05364-9.

- Bierbrier, Morris L., ed. (2012). Quién era quién en Egipto, 4a edición revisada. Egipto Exploration Society. ISBN 978-0-85698-207-1.

- Buchwald, Jed Z.; Josefowicz, Diane Greco (2020). El Riddle de la Rosetta: Cómo un Polimato Inglés y un Poliglota Francés Descubrieron el Significado de Hieroglifos Egipcios. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-20091-0.

- Curran, Brian A. (2003). "La vida después del renacimiento de Egipto antiguo (1400-1650)". En Ucko, Pedro; Campeón, Timothy (eds.). La Sabiduría de Egipto: Cambio de visiones a través de la edad. UCL Prensa. ISBN 978-1-84472-005-7.

- El-Daly, Okasha (2005). Egiptoología: el milenio perdido. UCL Prensa. ISBN 978-1-84472-062-0.

- Griffith, Francis Llewellyn (1951) [Reimpresión de "El Centenario de la Egipcia" en The Times Literary Supplement1922]. "El Desciframiento de los Hieroglifos". The Journal of Egyptian Archaeology. 37: 38–46. doi:10.2307/3855155. JSTOR 3855155.

- Hamilton, Alastair (2006). Los Coptos y Occidente, 1439-1822: El descubrimiento europeo de la Iglesia Egipcia. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-928877-9.

- Iversen, Erik (1993) [Primera edición 1961]. El Mito de Egipto y sus jeroglíficos en la Tradición Europea. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-02124-9.

- Loprieno, Antonio (1995). Antiguo egipcio: una introducción lingüística. Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-44384-5.

- Parkinson, Richard (1999). Cracking Codes: The Rosetta Stone and Decipherment. Contribuciones de Whitfield Diffie, Mary Fischer y R. S. Simpson. British Museum Press. ISBN 978-0-7141-1916-8.

- Pope, Maurice (1999) [Primera edición 1975]. La historia del desciframiento, desde jeroglíficos egipcios al guión maya, edición revisada. Thames & Hudson. ISBN 978-0-500-28105-5.

- Ray, John D. (2007). La Piedra de Rosetta y el Renacimiento del Antiguo Egipto. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-02493-9.

- Robinson, Andrew (2006). El último hombre que lo sabía todo: Thomas Young, el polimato anónimo que provocó a Newton Wrong, explicó cómo vemos, Curó el enfermo, y descifraron la piedra de Rosetta, entre otras hazañas de Genius. Pi Press. ISBN 978-0-134304-7.

- Robinson, Andrew (2012). El código egipcio: La vida revolucionaria de Jean-François Champollion. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-991499-9.

- Solé, Robert; Valbelle, Dominique (2002) [French edition 1999]. La Piedra de Rosetta: La Historia de la Decodificación de Hieroglyphics. Traducido por Steven Rendall. Cuatro Muros Ocho Windows. ISBN 978-1-56858-226-9.

- Stephan, Tara (2017). "Escribir el pasado: Egipto antiguo a través de las lentes del pensamiento islámico medieval". En Lowry, Joseph E.; Toorawa, Shawkat M. (eds.). Humanidades árabes, pensamiento islámico: ensayos en honor de Everett K. Rowson. Brill. ISBN 978-90-04-34329-0.

- Stolzenberg, Daniel (2013). Egipcio Egipcio: Athanasius Kircher y los Secretos de la Antigüedad. Universidad de Chicago Press. ISBN 978-0-226-92415-1.

- Thompson, Jason (2015a). Maravilloso Cosas: Una historia de la egipcia, 1. De la antigüedad a 1881. American University in Cairo Press. ISBN 978-977-416-599-3.

- Thompson, Jason (2015b). Maravilloso Cosas: Una historia de la egipcia, 2. La Edad de Oro: 1881-1914. American University in Cairo Press. ISBN 978-977-416-692-1.

Más lectura

- Champollion, Jean-François (1824). Précis du système hiéroglyphique des anciens égyptiens (en francés). Treuttel et Würtz.

- Champollion, Jean-François (2009). Los diarios secretos del Code-Breaker: La Expedición Perilous a través de Egipto Plague-Ridden para descubrir los Misterios Antiguos de los Hieroglifos. Traducido por Martin Rynja. Gibson Square. ISBN 978-1-903933-83-1.

- Young, Thomas (1855). Leitch, John (ed.). Varios Obras del Tarde Thomas Young, Volumen III: Ensayos y Correspondencia Hieroglíficos, &c (en francés e inglés). John Murray.