Departamento de Amazonas, Perú

Amazonas (Pronunciación en español: [amaˈsonas]) es un departamento y región del norte del Perú que limita con Ecuador al norte y oeste, Cajamarca al oeste, La Libertad al sur y Loreto y San Martín al este. Su capital es la ciudad de Chachapoyas.

Con un paisaje de escarpadas gargantas fluviales y montañas, Amazonas es la ubicación de Kuelap, una enorme fortaleza de piedra que encierra más de 400 estructuras de piedra; Fue construido sobre una montaña de unos 3.000 metros de altura, comenzando aproximadamente en el año 500 d.C. y estuvo ocupado hasta mediados del siglo XVI. Es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Perú.

Geografía

El departamento de Amazonas está formado por regiones cubiertas por bosques tropicales y cadenas montañosas. Predomina la zona de bosque húmedo (72,93%) y se extiende hacia el norte sobre su vertiente oriental, hasta el límite con Ecuador en las cumbres de la Cordillera del Cóndor. La zona cordillerana se ubica en las provincias del sur de la Región Amazonas y sólo comprende el 27,07% de toda su superficie territorial.

Uno de los factores que ayuda a darle gran importancia a su geografía no es sólo que los grandes valles y llanuras de su zona de selva tropical son los más cercanos al Océano Pacífico, sino que además sus conexiones con las rutas de la costa son las más bajas.. Esto se debe a que utilizan el Paso de Porculla que se encuentra a 2.144 m. Este es el paso más bajo de todos los Andes peruanos para llegar al sistema vial Panamericano.

El vasto y profundo valle del Marañón que constituye uno de los rasgos morfológicos más importantes de la región.

El valle del Marañón atraviesa gran parte de su territorio y se expande de sur a norte. Alcanza su mayor anchura en la provincia de Bagua. Se estrecha al cruzar la Cordillera Oriental en su recorrido más violento hacia el este, hacia la parte más baja del Amazonas. Atraviesa esos maravillosos cañones y porches naturales llamados punkus, palabra quechua que significa puertas.

El valle de Utkupampa que es el verdadero eje del departamento de Amazonas se ubica entre los 5° y 6° de latitud sur y los 78° y 79° de longitud oeste. Se desarrolla longitudinalmente hasta el río Marañón, en el que desemboca a 400 m.

Esta zona es el principal centro de producción y ubicación de grupos humanos. Se desarrolla en cuatro sectores muy pronunciados:

- Vertiente del Marañon, que tiene importantes quebradas (Seca, Bocana, Copallín Nuevo y Choloque).

- Valle Medio (el valle medio) que tiene once quebradas en sus dos fronteras.

- Valle Alto (el valle alto) que tiene siete quebradas. El más importante es Magunchal.

- Planicie de Bagua (la llanura de Bagua), onda y pintoresca, que se encuentra a 550 m. En algunos lugares, se monta hasta 900 m., por ejemplo en el punto habitado llamado La Peca.

Los principales afluentes del Utkupampa son el Chiriaco, el Nieva, el Santiago (que nace en Ecuador) y el Cenepa, que nace en la zona norte de la Cordillera del Cóndor. El río Cenepa recibe en su recorrido numerosos afluentes como el Comaina. Fluía en el río Marañón, ubicado cerca de Orellana (Provincia de Condorcanqui).

Ruta al Huallaga Central: Llanura de Bagua

El valle de Utkupampa que nace en las altas jalcas de la Provincia de Chachapoyas y que corre de sureste a noroeste para mezclarse con las aguas del río Marañón, forma la inmensa llanura de Bagua. Esta llanura tiene un clima cálido, cuya temperatura puede alcanzar una máxima de 40 °C, siendo la mínima de 21 °C.

Como en toda la región de selva alta del Perú –cabeza de montaña-, su régimen hídrico es irregular y en ocasiones sin lluvias.

Algunos de los lugares importantes dentro de esta ruta son el corredor turístico de la Utkupampa y el lago Pumaqucha.

Historia

Algunas excavaciones en sitios arqueológicos cubiertos por la selva tropical han atestiguado la presencia humana en la zona desde la antigüedad. La mayoría de las culturas prehispánicas que prosperaron en la zona aún son un misterio por la falta de investigación. En lo profundo del interior, la Fortaleza de Kuélap es una antigua ciudad amurallada y un sitio arqueológico en las montañas. El complejo de piedra más grande de Sudamérica, se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar, más alto que el sitio de Machu Picchu. Está ubicado sobre el río Amazonas, donde se curva antes de ingresar a la amplia cuenca de tierras bajas. Una enorme construcción de arquitectura militar, la Fortaleza de Kuélap incluye las ruinas de unas 450 casas.

La cultura Chachapoyas se desarrolló durante la época Inca; este pueblo se opuso firmemente a la conquista inca y repelió los primeros intentos incas de incorporar la región a su imperio en el siglo XV.

La capital de la región colonial española, Chachapoyas, fue fundada en 1538 por Alonso de Alvarado. Ese mismo año se construyó su primera iglesia. Posteriormente se construyeron las iglesias de Santa Ana, San Lázaro y Señor de Burgos. En abril de 1821, los habitantes de la ciudad expulsaron a los españoles e ignoraron su dominio, siguiendo los pasos dados por el ejército libertador de San Martín cuando el Perú se independizó de España.

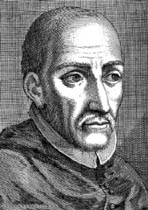

La zona de la Región Amazonas estuvo fuertemente vinculada al movimiento independentista. El clérigo Toribio Rodríguez de Mendoza fue su más destacado representante, alentando a los patriotas de esta época y firmando el Acta de Independencia Nacional.

La Cordillera del Cóndor, ubicada en esta región, fue escenario de la guerra fronteriza entre Perú y Ecuador en 1981.

Conquista europea

Los nativos de la región recibieron de manera jubilosa y cordial a los primeros españoles que llegaron a Amazonas. Supieron de su llegada al Perú por las noticias que habían recibido de Cajamarca.

Esa gente le había dicho a Francisco Pizarro que Chachapoyas era una excelente región agrícola donde la gente poseía mucho oro y plata. El conquistador no perdió tiempo y formó una expedición de 20 hombres, poniendo al frente de ella al capitán Alonso de Alvarado, con la orden expresa de fundar una ciudad cristiana en Chachapoyas.

Cuentan los cronistas que, cuando los españoles llegaron a la región, los chachapoyas daban grandes fiestas en su honor y les entregaban de buena gana muchos ricos obsequios, también numerosas muestras de agradecimiento, incluso mostrando algún interés por hacerse cristianos.

Pizarro decidió enviar una segunda expedición, esta vez con instrucciones de tomar posesión de la zona, entregando a Alvarado provisiones para que pudiera fundar la ciudad de San Juan de la Frontera de los Chachapoyas.

Pero esta vez el enviado de Pizarro encontró la resistencia bélica de un curaca llamado Huamán, a quien debieron derrotar antes de llegar a su destino, donde fundaron la mencionada ciudad el 5 de septiembre. 1538.

Alvarado había elegido un lugar llamado Jalca, que al parecer no reunía las condiciones exigidas. Esta fue la razón por la cual la ubicación de la ciudad en llamas fue cambiada varias veces.

Según los documentos de la época, la última vez que se realizó un cambio fue en 1544, pero se desconoce cuándo se estableció la ciudad en su lugar actual.

El mismo día de Chachapoyas' fundación, se eligieron los miembros del primer cabildo, resultando designados los concejales Gómez de Alvarado, Alonso de Chávez, Gonzalo de Trujillo, Gonzalo de Guzmán, Luis Valera (padre del cronista Blas Valera), Pedro Romero, Bernardino de Anaya y Francisco de Fuentes.

Según la costumbre española, el trazado de la ciudad se realizaba mediante calles de diseño rectilíneo.

Colonización europea

A pocos años de su fundación, la prosperidad de la región comenzó a manifestarse en magníficas construcciones en la ciudad de Chachapoyas, con grandes patios, amplios salones y características arquitectónicas adaptadas a la zona.

El aspecto colonial de Chachapoyas se mantiene casi intacto hasta ahora, y es una de las características más atractivas de esta antigua ciudad.

Un refinado sentimiento religioso fue una de las características que distinguieron a los pobladores de esta región durante el período colonial. En el mismo año de la fundación de Chachapoyas se construyó la primera iglesia. Su primer sacerdote fue Hernando Gutiérrez Palacios. Posteriormente se construyeron las iglesias de Santa Ana, San Lázaro y Señor de Burgos.

También se establecieron tres conventos religiosos: San Francisco, La Merced y el de las betlehemitas. La mayoría de las personas que se establecieron en Chachapoyas desde la época de su fundación eran gente noble, pero pobre. Vivían de manera modesta y digna y se dedicaban a la agricultura y la minería. Muchos colonos lograron una posición económica laxa, manteniendo, sin embargo, la austeridad de las costumbres que fue uno de los puntos destacados de la vida de Chachapoyas. vida social.

Con el tiempo los pobladores se fueron extendiendo a otras zonas de la región, como Luya, ciudad que fue fundada en 1569 por el gobernador Lope García de Castro, ratificada posteriormente en su organización administrativa por el virrey Francisco de Toledo.

Allí floreció una agricultura de variada producción y la cría de ganado vacuno lechero, ovino y equino.

En una de sus visitas pastorales, San Toribio de Mogrovejo visitó las principales poblaciones de este departamento en esta época.

Independencia

Los habitantes de Chachapoyas se involucraron en el movimiento independentista. En abril de 1821, ayudando a la acción del ejército libertador de San Martín, ignoraron a las autoridades españolas, desterrando al subdelegado Francisco Baquedano y al obispo de Maynas Hipólito Sánchez, quienes luchaban abiertamente contra la independencia.

Los patriotas destacados nacidos en Amazonas incluyen:

- Mariano Aguilar

- Manuel Rodríguez

- Luis Zagaceta

- Lucero Villacorta

- Juan Reina

- José Fabián Rodríguez

- Dionisio Hernández

El jefe militar de Moyobamba, coronel José Matos, organizó un ejército de 600 hombres, que enfrentó a los patriotas el 6 de junio de 1821, en la pampa de Higos Urco. Aunque estos últimos carecían de formación, conocimientos militares o disciplina, se enfrentaron a los realistas decididos a dar la vida en defensa de la libertad proclamada. Matea Rimachi fue una mujer amazónica reconocida como heroína de Higos Urco.

Toribio Rodríguez de Mendoza, profesor, político, filósofo y jurista, fue uno de los líderes patriotas más importantes del Amazonas. Firmó el acta de independencia nacional en Lima. Fue rector del Convictorio de San Carlos, miembro de la Sociedad Amantes del País, fundador y colaborador del periódico Mercurio Peruano, diputado del Parlamento español y congresista del primer Congreso Constituyente, en el que la mayoría de sus miembros eran sus discípulos.

República

El departamento de Amazonas fue creado por una ley dictada por el gobierno del mariscal Agustín Gamarra, promulgada el 21 de noviembre de 1832. La iniciativa perteneció a dos hijos ilustres de Chachapoyas: Modesto de la Vega y José Braulio de Camporredondo. Camporredondo quedó a cargo de la presidencia de la república, en ausencia del mariscal Gamarra.

La misma ley contenía una serie de normas para promover el desarrollo económico de la nueva red hindú incluyendo exoneraciones de derechos en su comercio con Ecuador o Brasil. De acuerdo con esta ley, las regiones de Pataz, Chachapoyas y Maynas quedarán dentro de los límites de la Región Amazonas.

Salaverry intentó inútilmente anular la creación de este departamento que, posteriormente, según diversas disposiciones demarcatorias fue disminuyendo en su área. La mayor parte de su territorio fue desmembrado en 1866, cuando se creó el departamento de Loreto.

La creación de sus actuales provincias se realizó en las siguientes fechas:

- El 12 de febrero de 1821, Chachapoyas.

- El 5 de febrero de 1861, Luya.

- El 26 de diciembre de 1870, Bongará.

- El 31 de octubre de 1932, Rodríguez de Mendoza.

- El 1 de septiembre de 1941, Bagua.

- El 18 de mayo de 1984, Condorcanqui.

- El 30 de mayo de 1984, Utcubamba.

El esplendor colonial de Chachapoyas, casi una ciudad completa, fue desapareciendo durante la República porque se habían impuesto en el país nuevos medios de transporte que la estaban convirtiendo en una ciudad enclaustrada y alejada del resto del país.

Chachapoyas permaneció así durante más de un siglo en la República. Sin carreteras de acceso, el recorrido debía hacerse a caballo, en largas y penosas caravanas desde la costa, o por los ríos desde la región del oriente. Tal situación se mantuvo hasta 1960, fecha en que llegó la carretera a Chachapoyas, aunque ya había sido precedida por el transporte aéreo.

Posteriormente, durante el último gobierno del doctor Manuel Prado, se construyó e inauguró la carretera que une Chachapoyas con la gran vía de penetración Olmos-Marañon. Con esto, Amazonas quedó en comunicación directa con Lima y el resto de la República.

Ancestros del Amazonas

El departamento de Amazonas posee un gran pasado que aún es precariamente evaluado y difundido. En sus límites se encuentran fabulosos testimonios arqueológicos como Cuélap, el monumento más extenso del pasado ancestral peruano. Cuélap fue la ciudad principal de la cultura Chachapoyas en sus años de apogeo.

Chachapoyas

Cuando los españoles llegaron al Perú en el siglo XVI, los Chachapoya estaban entre las muchas naciones incorporadas al Imperio Inca. Su incorporación al Imperio Inca no había sido fácil, debido a los brotes de resistencia que los chachapoyas ofrecieron en repetidas ocasiones a las tropas incas.

El cronista Pedro Cieza de León ofrece algunas notas sobre los Chachapoyas:

"Son los más blancos y apuestos de todo el pueblo que he visto en las Indias, y sus esposas eran tan hermosas que debido a su dulzura, muchos de ellos merecían ser las esposas de los Incas y también ser llevadas al Templo del Sol (...) Las mujeres y sus maridos siempre vestidos de lana y en sus cabezas llevan sus llautos, que son una señal que usan para ser conocidos en todas partes."

Agrega Cieza que, luego de la anexión al Imperio Inca, los Chachapoya aparentemente adoptaron las costumbres impuestas por los pueblos del departamento del Cuzco.

Se desconoce el significado de la palabra chachapoya. Si está en idioma quechua, es posible que se haya derivado de sacha-p-collas, que significa "pueblo cola que vive en el bosque" (sacha = salvaje p = de la colla = nación en la que se habla aimara).

El territorio Chachapoya era muy extenso. Comprendía el espacio triangular que configura la confluencia de los ríos Marañón y Utcubamba en la zona de Bagua, hasta la cuenca del río Abiseo. En este lugar se encuentran las ruinas de Pajatén de Chachapoya. Al sur, su territorio se extendía hasta el río Chontayacu. Eso estaba más allá de la actual frontera de Amazonas. El centro de la cultura Chachapoyas fue la cuenca del río Utcubamba.

este territorio ha sido definido por los restos de estructuras del distintivo estilo arquitectónico Chachapoya. Garcilazo de la Vega registra que los Chachapoyas' El territorio era tan extenso que,

"Podríamos llamarlo fácilmente un reino porque tiene más de cincuenta ligas de largo por veinte ligas de ancho, sin contar el camino hasta Muyupampa, treinta ligas de largo más (...)"

(La liga era una medida que cubría unos 5 kilómetros.)

La zona de los Chachapoyas corresponde a una región que formaba parte de una cadena montañosa y cubierta por densos bosques tropicales. Fue nombrada Andes Amazónicas, en sustitución de la antigua "región montañosa".

A medida que la población crecía, los bosques de los Andes amazónicos fueron talados para ampliar la superficie agrícola. Esto resultó en la destrucción de la selva tropical y la desertificación, ya que el clima y la lluvia se combinaron para crear un suelo de baja fertilidad. Aquí no se podían cultivar muchas plantas, pero la deforestación expuso la tierra a la aridez. La erosión del suelo ha tenido lugar en áreas que fueron deforestadas. En el siglo XXI, los Andes amazónicos se parecen al paisaje árido de los páramos andinos.

Los Andes Amazónicos están constituidos por el flanco oriental de los Andes, cubierto originalmente por una densa vegetación amazónica. Se extendió desde las estribaciones cordilleranas hasta alcanzar altitudes sorprendentes donde los bosques no han sido talados, superando en ciertos casos los 3 500 m.

Los Andes amazónicos tienen un rango de altura de 2 a 3.000 metros de altitud, donde los Chachapoya pudieron desarrollar sus asentamientos. Los numerosos restos arquitectónicos demuestran que aquí estaban bien establecidos.

Antes del Imperio Inca

La Región Amazonas tiene una historia milenaria. Existen algunos testimonios expuestos en paredes rocosas que datan de las épocas más remotas. Tal es el caso de las pinturas rupestres de Chiñuña-Yamón y Limones-Calpón en la provincia de Utcubamba. Una parte de estas altivas muestras pictóricas fueron realizadas por personas que tenían una economía cinegética. Estas personas quizás dejaron su huella hace 6 o 7 mil años. En las épocas en que se consolidó la formación de la civilización peruana apareció un tipo de cerámica identificada principalmente en Bagua.

De la cultura Chachapoyas existen innumerables vestigios arquitectónicos, como Cuélap, Congón (lugar que fue rebautizado con el nombre de Vilaya), Olán, Purunllaqta (lugar que fue rebautizado con el nombre de Monte Peruvia), Pajatén, etc. Todas estas expresiones de la arquitectura muestran un modelo que permite identificarlas como si estuvieran relacionadas entre sí. Lo que aún no se ha establecido es la antigüedad de estos restos arquitectónicos, ni cuál sería el más antiguo y cuál el último en el desarrollo cultural de los chachapoyas.

Principales testimonios culturales

Son fantásticos algunos de los testimonios arqueológicos que hablan del esplendor cultural alcanzado por los Chachapoyas en la época preinca. Se refieren principalmente a dos formas de pintura funeraria y una muralla.

Estos son algunos de los sitios arqueológicos más importantes encontrados en la Región Amazonas:

- Sarcophagi de Carajía

- Mausoleos de Revash

- Tunels de San Antonio

- Kuelap

División política

La región está dividida en 7 provincias (provincias, singular: provincia) que se componen de 83 distritos (distritos, singular: < i>distrito). Las provincias y sus capitales son:

| Provincia | Capital | Distrito |

|---|---|---|

| Bagua | Bagua | 6 |

| Bongará | Jumbilla | 12 |

| Chachapoyas | Chachapoyas | 21 |

| Condorcanqui | Sta. María de Nieva | 3 |

| Luya | Lamud | 23 |

| Rodríguez de Mendoza | Mendoza | 12 |

| Utcubamba | Bagua Grande | 7 |

Datos demográficos

Idiomas

Según el Censo de Perú de 2007, el idioma aprendido primero por la mayoría de los residentes fue el español (84,90%). La siguiente tabla muestra los resultados relativos al idioma aprendido primero en la Región Amazonas por provincia:

| Provincia | Quechua | Aymara | Asháninka | Otro idioma nativo | Español | Idioma extranjero | Sordos o mudos | Total |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Bagua | 131 | 15 | 16 | 16,108 | 49.881 | 3 | 122 | 66.276 |

| Bongará | 20 | 3 | 6 | 34,681 | 3.541 | 5 | 60 | 38.316 |

| Chachapoyas | 114 | 13 | 5 | 38 | 46.467 | 21 | 147 | 46.805 |

| Condorcanqui | 26 | 6 | 5 | 16 | 25,644 | 13 | 73 | 25.783 |

| Luya | 34 | 6 | - | 6 | 44,671 | 8 | 274 | 44,999 |

| Rodríguez de Mendoza | 18 | 2 | 5 | 1 | 24,644 | - | 80 | 24.750 |

| Utcubamba | 115 | 20 | 9 | 187 | 100.958 | 1 | 194 | 101.484 |

| Total | 458 | 65 | 46 | 51,037 | 295,806 | 51 | 950 | 348.413 |

| % | 0,13 | 0,02 | 0,01 | 14.65 | 84.90 | 0,01 | 0,277 | 100.00 |

Etnia

La mayoría de la población es mestiza. Entre otros, la región está poblada por pueblos Aguaruna y Huambisa.

| Etnia | Porcentaje | Número |

|---|---|---|

| Mestizo | 74,4% | 219,375 |

| Otros | 14,5% | 42.868 |

| Blanco | 4.6% | 13,509 |

| Afro-Peruvian | 3.5% | 10.282 |

| Quechua | 3% | 8.830 |

| Aymara | Negligible | 187 |

Religión

| Religión | Porcentaje | Número |

|---|---|---|

| Catolicismo | 63,2% | 194,677 |

| Evangélica | 23.4% | 72.157 |

| Ireligioso | 8.3% | 25.554 |

| Otras religiones | 5,1% | 15.647 |

Alfabetización

En 2017, el 83,4% (326.784) de la población está alfabetizada y el 16,6% (65.235) de la población es analfabeta.

Etnicidad en Amazonas

Folclore

El folklore de Amazonas no es tan variado como en otros departamentos del Perú.

La profusión de bailes, cantos y vestimentas no se ve aquí, como en Puno o Cuzco. Su folklore se nutre de leyendas e historias en las que el misterio y lo inexplicable están siempre presentes. Pueblos, lagunas, cerros, imágenes religiosas, siempre tienen un origen que viola de manera invariable las reglas de la lógica o la biología.

Por ejemplo, si preguntas a la gente sobre el lago Quchakunka (Cochaconga) te dirán que está encantado. Dicen que tiene "forma de cuello" y que al más mínimo ruido provocado por un animal o el grito de una persona, se producirá una tremenda tormenta en la que aparecerá un enorme monstruo con forma de vaca. Este monstruo se volverá loco con los extraños. Por eso, quien pasa por este recóndito lugar, lo hace con las máximas precauciones para no alterar el silencio local.

Dar alojamiento a los viajeros es una norma elemental de buen comportamiento con las personas. Negarlo puede provocar el mal más tremendo en la persona egoísta. Una evidencia irrefutable es la ciénaga del Mono Muerto, en el distrito de Huambo (Provincia de Rodríguez de Mendoza). Una historia dramática que la gente cuenta, con más o menos detalles, pero con el mismo respeto.

En su casa vivía un hombre muy rico. El pantano era parte de su propiedad, en la que era feliz y no le faltaba nada, hasta el día en que un viajero le preguntó por su hogar y él se lo negó. Un curandero de los alrededores, que se enteró de la actitud del vecino adinerado, encomendó que todas las maldiciones recayeran sobre él. Todos sus bienes desaparecieron y sus terrenos se convirtieron en un pantano apestoso.

Misteriosos poderes también se atribuyen a las cuatro lagunas de Pukyu, en las cuales hay monstruos que influyen en los cultivos, así como al lago Santa Bárbara el cual desaparece ante la vista de los caminantes y está destinado a iniciar el fin de el mundo con el desbordamiento de sus aguas.

Al lado de la ciudad Chachapoyas hay un cerro llamado Pisquwañuna (Piscohuañuna), camino hacia el bosque. Este nombre significa "donde muere el pájaro", porque la montaña mata a todos los pájaros que se acercan a ella.

Se atribuyen influencias perniciosas a ciertos animales como el mochuelo que "congela el alma", o el "quien-quien", que se burla de los viajeros en los caminos; o el grillo, que cantando en determinadas circunstancias, como cuando suenan campanas, presagia grandes males.

La gente tiene un gran respeto por los restos antiguos. Creen firmemente que habrá castigos aterradores para quienes violen las tumbas de los "agüelos" (momias).

La mayor parte de la población del departamento de Amazonas es indígena y mestiza, siendo notable el pueblo' cantidad, en algunos casos comunidades enteras, en las que predomina el tipo español. Desde la época de los Incas existen leyendas sobre la existencia de gente blanca en estos lugares. También hay versiones recogidas por cronistas en las que aseguran que aquí las mujeres fueron elegidas por el Inca, precisamente por ser blancas.

Bailes

Algunos de los bailes más representativos del Departamento de Amazonas son:

- La Chumaichada

- Huanca (dance)

- Los Danzantes de Levanto (Bailes de Levanto)

- Carnaval en Amazonas (Carnaval en Amazonas)

Fiestas religiosas

La religiosidad es una nota destacada en la mayoría de estos pueblos y lo demuestran a través del entusiasmo y recogimiento que ponen en estas celebraciones. Pero, fieles a su tradición, sus creencias religiosas se mezclan con apariciones fantásticas y casi siempre hay en ellas una cueva.

Hay tres Vírgenes que son famosas:

- Virgen de Belén (Virgen de Belén) en Chachapoyas.

- Virgen de Sonche (Virgen de Sonche)

- Virgen de Levanto (Virgen de Levanto)

Pues no hay quien no crea la historia que cuenta que las tres Vírgenes fueron encontradas en una cueva por la que un joven pastor se sentía misteriosamente atraído. Y cuando la Virgen de Levanto va a Chachapoyas "sus hermanas" ir a las afueras del pueblo para "recibirla".

La venerada imagen de Santa Lucía también fue encontrada por una niña en una cueva. El Cristo de Bagazán, venerado en Rioja, también fue encontrado por un ganadero que buscaba un buey perdido. Cerca de Almirante escuchó una voz que lo llamaba por su nombre desde el interior de una cueva, en la cual encontró una imagen de Cristo que le decía: "llévame".

En días de larga sequía, el Cristo de la Contradicción desaparece de la capilla del cementerio de Chachapoyas y es "descubierto" cuando comienza a llover, comenzando entonces grandes celebraciones hasta el momento de llevarlo nuevamente a su casa.

Corpus Christi, Semana Santa, la Asunción, Día de los Difuntos y Navidad son fechas clásicas en el calendario de este departamento. En los días de Navidad hay grupos de pastorcitos que pasean por las calles cantando y bailando frente a los pesebres. Con el mismo esplendor, las fiestas patronales se celebran en todos los pueblos.

Una de las celebraciones más conocidas y tradicionales es la conocida como:

- Los pastorcillos de Navidad (pequeños pastores de Navidad)

Platos típicos

Algunos de los platos típicos más conocidos y deliciosos de esta región son los siguientes:

- Tamalitos

- Cazuela

- Carne arrollada

- Purtumute

- Humitas de choclo (sweet tamale made of corn)

- Chipasmute

- Plátanos rellenos

Economía

Este departamento incluye regiones interandinas y forestales. Tiene un fuerte potencial forestal e hidroenergético. La provincia de Bagua, por factores geográficos, tiene un desarrollo agrícola que produce cultivos básicos como arroz, café, cacao en grano, árboles frutales y ganadería.

El departamento de Amazonas presenta tres áreas geográficas bien definidas con distintos climas:

- Distrito de El Cenepa (provincia de Condorcanqui), bosque tropical húmedo

- Provincia de Bagua, tiene un bosque tropical seco; y

- Las otras provincias tienen el bosque amazónico muy húmedo bajo montañoso, bosque subtropical húmedo y bosque seco bajo montañoso.

Las provincias de Bongará, Luya y Chachapoyas presentan una configuración geográfica muy montañosa, que les da características de sierra. Se les ha llamado los Andes Amazónicos.

Amazonas tiene una economía principalmente agraria. También incluye minería y energía, específicamente, energía hidroeléctrica y desarrollo petrolero.

El departamento cuenta con excelentes y favorables condiciones tanto en clima como en disponibilidad de pastos para el desarrollo agrícola-ganadero.

La información sobre estructura de la superficie agrícola, tamaño de las unidades agrícolas, principales cultivos y población ganadera es tomada de lo registrado en el III Censo Nacional Agropecuario 1994 (III CENAGRO), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. (INEI) (Instituto Nacional de Estadística e Informática).

El departamento de Amazonas tiene 48.173 unidades agrícolas (UA) con 9.811,75 km2 (3.788,34 sq mi). El 99,9% de la UA tiene tierras y el 0,1% no las tiene. Este 0,1% se dedica exclusivamente a la cría de animales.

Estructura del área agrícola

| Estructura agrícola | Superficie (ha)* |

|---|---|

| a. Total | 975.034 |

| b. Superficie agrícola | 159.934 |

| – Tierras agrícolas | 71.595 |

| – Cultivos permanentes | 69.579 |

| – Cultivos asociados | 18.760 |

| c. Superficie agrícola | 815.100 |

| – pastizales naturales | 212,371 |

| – Escrubías y bosques | 538.032 |

| – Otros tipos de tierras | 64.697 |

* Sólo considera el área de las unidades agrícolas que han trabajado tierras.

Del total de tierras agrícolas (9750,34 km2), sólo el 16,4% incluye la superficie agrícola y el 83,6% la no agrícola.

Tamaño de las unidades agrícolas y cultivos principales

| Principales variables | Unidad agrícola* | Superficie (ha) |

|---|---|---|

| a. Principales cultivos transitorios | 34,363 | 69,794 |

| - Arroz | 4.294 | 12.942 |

| - Maíz amarillo seco | 9.634 | 12.508 |

| - Yucca | 11.186 | 10.896 |

| – Banana | 8.058 | 8.448 |

| – Sugarcana para producir alcohol | 5.702 | 4.156 |

| - Maíz suave | 3.376 | 4.112 |

| b. Principales cultivos permanentes | 18.610 | 29.865 |

| – Café | 12.232 | 19.819 |

| – Cacao frijol | 2,282 | 3.121 |

| – (soft) limón afilado | 351 | 409 |

| – Coca | 290 | 254 |

| – Aguaje | 235 | 253 |

* Sólo considera el área de las unidades agrícolas que han trabajado tierras.

Las unidades agrícolas de 0,5 km2 (0,19 sq mi) y más solo representan el 4,4% de todo el departamento, pero concentran el 61,8% de la superficie agrícola.

El arroz es el principal cultivo transitorio del departamento. Reúne el 18,5% de la superficie agrícola con cultivos transitorios (129,42 km2). El maíz amarillo seco con 125,08 km2 (48,29 sq mi) (17,9%) es el segundo en importancia.

El café concentra el 66,4% de la superficie agrícola con cultivos permanentes (198,19 km2), seguido de Theobroma cacao (grano de cacao) con 31,21 km2 (12,05 millas cuadradas) (10,5%).

Población ganadera por especie

| Especies de ganado | Unidad agrícola | Cantidad de animales |

|---|---|---|

| Cattle | 21.857 | 139.267 |

| Oveja | 5.476 | 27,180 |

| Cerdos | 14,573 | 34.421 |

| camellos sudamericanos

(alpaca, llama y guanaco) | 29 | 282 |

La ganadería es la más importante del departamento. Se cría en 21.857 UA (Unidades agrícolas) con una población de 139.267 cabezas de ganado. El cerdo es el segundo con 34.421 cabezas, distribuidas en 14.573 UA.

Información sobre clima, tarifas y distancia

| El tiempo | Caliente, con estaciones muy bien definidas de lluvia y seco. |

| Temperatura | Promedio anual 14.5 °C (58.1 °F) |

| Red de carreteras | 1.600 kilómetros (990 mi) |

| Tasa de analfabetismo | 20% |

| Tasa de mortalidad infantil | 52 por mil |

| Distancias |

|

Cultura

Instituciones que están vinculadas con la Región Amazónica

Varias instituciones están vinculadas con la región amazónica en Perú y ayudan a su desarrollo y preservación económica y social. Estos incluyen lo siguiente:

- Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP) – Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva

- Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) – Amazon Center of Anthropology and Practice Application

- Instituto Lingüístico de Verano – Instituto de Verano Lingüístico

Nativos y residentes notables

- Blas Valera

- Toribio Rodríguez de Mendoza

- Manuel Antonio Mesones Muro

- José del Carmen Marín

Lugares de interés

- Cordillera de Colán Zona reservada

- Ichigkat Muja – Parque Nacional Cordillera del Condor

- Santiago-Comaina Zona reservada

- Gocta Cataratas