Carnaval de Blancos y Negros

Negros y blancos' El Carnaval (Español: Carnaval de Negros y Blancos), es una fiesta y desfile público de Carnaval del sur de Colombia establecido en 1546. Aunque su ubicación geográfica pertenece a la ciudad de Pasto, ha sido adoptado por otros municipios de Nariño y el suroeste de Colombia. Se celebra todos los años del 2 al 7 de enero y atrae a un número considerable de turistas colombianos y extranjeros.

El 30 de septiembre de 2009, la UNESCO nombró este Carnaval entre las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Historia

Orígenes

El Carnaval de Blancos y Negros tiene su origen en la fusión de múltiples culturas y expresiones: la cultura andina, amazónica y del Pacífico. Se celebró por primera vez en el siglo XVI, en 1546. Esto la distingue de otras fiestas similares, empezando por la fecha en la que se realiza, que tiene un origen marcadamente indígena. Coincide con la celebración de la Luna (Quilla), que recuerda los rituales que realizaban los Pastos y los Quillacingas, culturas agrarias que en época de cosecha honraban a la luna con danzas, y en otros rituales rezaban al sol para proteger sus cultivos.

Estas celebraciones, con la fusión e influencia de la cultura española, dieron origen al sincretismo religioso hispano, cuyas expresiones eventualmente se convertirían en el carnaval de Pasto. En el siglo XIX las autoridades prohibieron estas festividades para evitar levantamientos indígenas, y hacia 1834 reaparecieron las fiestas, de los indígenas con sus hijos, los mestizos con mascaradas y fiestas principalmente locales. Todas ellas quedaron debidamente enmarcadas en el calendario religioso, principalmente con las festividades de la Virgen de las Mercedes, (Virgen de la Merced, 24 de septiembre) y la Inmaculada Concepción de María (8 de diciembre).

En aquellos tiempos, en vísperas de Reyes Magos' Día, también se realizaba de forma festiva y espontánea el juego de los negritos, principalmente entre blancos y mestizos, debido a la baja presencia de población negra en Pasto. Esta fiesta contrastaba con la extroversión de una comunidad caracterizada por una vida pacífica y taciturna, que encontró en aquellos días una oportunidad para romper con lo establecido.

Su origen fue una fiesta "fiesta" para los negros, originarios del Gran Cauca, región a la que pertenecía Pasto. En 1607 hubo una rebelión de esclavos en Remedios, Antioquia que causó pánico entre las autoridades coloniales. Este hecho fue recordado por la numerosa población negra de Popayán que exigió un día de descanso en el que pudieran ser verdaderamente libres. Para preservar la paz social, la Corona española concedió el 5 de enero para tal fin.

“El primer día, el día de los huevos de los negros”. Ahora entendiendo esta relación y petición de muchos esclavos negros de dicha provincia, vengo a decirles en voz alta que esta solicitud es paternalmente aceptada y un día vacío se dará enteramente a los negros y será el 5 de enero, la víspera de la fiesta de las Santas Majestades y venerando la estima de la Santa Majestad del Rey Negro. Fechada en Madrid. "Yo el Príncipe."3

Esta noticia se proclamó en Popayán y así el 5 de enero fue declarado día libre para la gente de color. La población negra de la capital del Cauca salió a las calles a bailar al ritmo de la música africana y comenzó a pintar el famoso blanco. Muros de aquel pueblo negros. Posteriormente esta costumbre se extendió hacia el sur, cobrando una fuerza inusitada en la fría ciudad de Pasto, donde dice el historiador José María Cordobés Moure, ya existen vestigios de que se jugaba hacia 1854. Así es la génesis del juego de Negros. configurado. y Blancos de Pasto, y así transcurrirían sus primeras décadas.

El juego de los Blancos, parte importante del carnaval, nació en los albores de la fiesta de Reyes Magos. Día (6 de enero) de 1912, fundado en la necesidad de expresar la imaginación, el juego, la amistad y compartir la alegría que en esas fechas revive la vida. En un fino y exclusivo prostíbulo de la ciudad, La Casa de las Robby Ladies, ubicada en la Calle Real (actual Carrera 25), el atrevimiento del grupo de sastres de la famosa sastrería propiedad de Don Ángel Zarama, entre los que se encuentra Ángel María López y estaba Máximo Erazo, los lleva a tomar la polvera francesa de una de las damas más cotizadas y procede a esparcir los polvos con perfume de mujer entre todos los presentes al grito de ¡Vivan los ¡Blanquitos!, como respuesta al ya tradicional juego de Negros. No pasó mucho tiempo para que los compañeros del maestro cortador se convirtieran primero en víctimas y luego en participantes del juego. Entonces, todos tendrían que salir a la calle a repetir la broma con los desprevenidos feligreses que salían de la Casa de los Reyes Magos. Misa en la iglesia de San Juan Bautista, repitiendo ¡Vivan los Negros y vivan los Blancos! La custodia de las Galeras quedará insertada para siempre y con fuerza en la esencia de los Pastusos.

Establecimiento

No fue hasta mediados de la década de 1920 que la celebración actual adquirió su corpus, que fusiona otras instancias, fechas y lugares, dándole un estilo más urbano e inclusivo. El 6 de enero de 1926, estudiantes de último año de los liceos y de la Universidad de Nariño decidieron participar activamente en la fiesta, eligiendo como su reina a Romelia Martínez, y salir a las calles ataviados con trajes carnavalescos y bailando al son de la música regional. Ese fue el primer verdadero Desfile, no para la tradicional Epifanía, sino para la Fiesta de los Blancos. Día.

El 4 de enero de 1929, una cabalgata de más de cien jinetes se preparaba para animar a los negros (5) y los blancos. (6) juego, pues se había concentrado cerca del Batallón Boyacá. A las tres de la tarde cuando los jinetes estaban listos para el desfile, llegó toda una familia, estaba el padre, la madre, dos niñas, dos niños y tres jóvenes que montaban cansados rocínes y que eran seguidos por peones que arreaban las mulas cargadas de baúles, y probando los cerdos y las ovejas no se disolvió. Que la gente iba cargada de jaulas con loros y monos, sin olvidar la "mica"(olla). El padre era un colono antioqueño que viajaba con toda su familia, quien luego de pasar muchos años en el oriente (Departamento de Putumayo), había decidido abandonar la selva para regresar a la zona "civilizada". tierra.

Alfredo Torres y Carlos Martínez Arellano Madroñero, organizadores del desfile, ordenaron, a dos de la cabalgata, salir a campo abierto y sin pantalones cortos ni perezas incluyeron a los cansados viajeros entre la cabalgata. Los que venían del este se alegraron por este encuentro inesperado e ignoraron por qué tan animado "parachoques" Fueron colocados en el centro del desfile y rodeados por los jinetes en el proceso de promoción del carnaval. El jefe de familia saludó a la multitud que presenció el paso de la cabalgata.

Entonces, el grito histórico resonó por la ciudad: "Viva la Famila Castañeda" Ese fue invento de Torres Arellano, digno de su talento, y pasó a la posteridad como un nuevo y original signo de alegría. El colono y su pueblo desfilaron felices y emocionados, por las calles de la ciudad. Los inesperados pasajeros recibieron los vítores de miles de pastusos a lo largo de caminos, plazas y avenidas de la capital nariñense. Al finalizar el desfile, los miembros de la Familia Castañeda pidieron a sus nuevos amigos que los acompañaran al Hotel París donde se hospedarían. El hotel estaba ubicado en la Calle Real, donde ahora se encuentra el "Zuchín" Edificio en la carrera 25 entre calles 17 y 18.

Otras versiones dicen que la familia Castañeda caracterizada en las comparsas del 4 de enero es también una caricatura de la familia Bucheli Ayerbe, uno de cuyos miembros don Julián Bucheli Ayerbe, se convirtió en el primer gobernador de Nariño, a principios del siglo XX.

Hasta la llegada del Carnavalito (Carnaval Infantil), el desfile de la familia Castañeda se convertiría en la apertura del Carnaval. Las décadas de 1930 y 1940 presenciaron un Carnaval estructurado, y antes del advenimiento de las primeras industrias pesadas, el arte popular adquirió presencia y protagonismo, particularmente la expresión creativa de los artesanos representados en monumentales esculturas de papel, así como escenarios móviles motorizados construidos sobre camiones, las famosas carrozas.

Madurez

En la década de 1950, las figuras de las principales carrozas adquirieron movimiento, y gracias al trabajo del maestro artesano Alfonso Zambrano se inició una nueva era de esplendor. Durante esta época, la Alcaldía de Pasto (en ocasiones con la participación del Gobierno de Nariño) comenzó a tomar el control de la organización de las festividades, especialmente de la asignación de recursos para financiar los premios a las mejores carrozas, que pronto se hicieron extensivos a las comparsas. y murgas.

A finales de los años 1960 se inició la búsqueda y reclutamiento de orquestas comerciales nacionales e internacionales, las más famosas fueron Los Melódicos venezolanos, Billo's Caracas Boys y el ecuatoriano Medardo y sus Jugadores. En esos años, Luis Quenguan fue el primer camarógrafo, que realizó una grabación en película (blanco y negro) de 8 mm, Super 8 y 16 mm de los Carnavales. En 1966, gracias a que Don Mario Fernando Rodríguez, surge en el barrio Bolívar, el Carnavalito o Carnaval Infantil, esta fiesta autónoma tardará al menos una década en incorporarse al programa oficial.

Renovación

Con la llegada de la Carretera Panamericana en la década de 1970 y la mayor inclusión de Pasto en la economía colombiana, el Carnaval se renovó con la presencia de nuevas tendencias en el manejo de materiales, nuevos ritmos y una creciente corriente cultural propugnada por la redescubrimiento de las raíces Quillacingas siguiendo con el activismo en la Gran Marcha o Desfile de Blancos. Día. Fue en esa época que las carrozas se llenaron de figuras y referencias a diversas demandas sociales de los Pastusos. De todos modos, en esos años se tomaron las primeras imágenes en color del desfile del 6 de enero, nuevamente a cargo del Maestro Luis Quenguan.

Para la década de 1980, la multiplicidad de tendencias culturales en torno al Carnaval y el estilo yuppie resalta la necesidad de crear una Corporación fuerte que asuma la planificación, organización y ejecución de este evento. Se planificó que la institución contara con la participación tanto de la Ciudad de Pasto, como del sector industrial y comercial, artesanos y por supuesto, los académicos de la región.

En esta década, las poblaciones cercanas a Pasto comenzaron a armar sus propios carnavales, algunos efímeros como los de Los Verdes. Carnaval en la ciudad de Ipiales (hoy Carnaval de la Frontera) y otros más duraderos como el Carnaval de Rojos en la ciudad de Buesaco. La nota predominante es que en toda la región suroccidente de Colombia, se generalizaron las festividades que coincidían con las celebraciones de fin de año y que tomaban elementos prestados de las ya populares Fiestas de Blancos y Negros. Carnaval.

Esta realidad tiene dos intentos de establecer una institución para garantizar la preservación de las fiestas de Pasto, pero los esfuerzos de mediados de los años 80, y el comienzo de los años noventa, no fueron fructíferos porque los diversos sectores involucrados no estuvieron de acuerdo, será el alcalde de Pasto, que todavía manejaba el festival a través de una oficina subsecretaria especial llamada el Carnival Office, esta oficina comenzó a preocuparse por la pérdida de identidad del Carnaval de los negros y los blancos, principalmente con la introducción masiva de la espuma enlatada ecuatoriana. Fue en este momento de agitación, que masacra el uso de la expresión tradicional: "¡Viva Pasto, Carajo!" ¡Carajo!

Siglo XXI

Finalmente, en noviembre de 2001, mediante la Ley No 706, los Negros y Blancos' El Carnaval fue declarado "Patrimonio Cultural de la Nación" por el Congreso de Colombia y con tal declaración, dio prioridad a la construcción de la Plaza del Carnaval y la Cultura, señalando la Senda del Carnaval y la creación de la Corpocarnaval como una entidad de derecho privado, asociativa, con participación mixta, sin fines de lucro y de bien común, brindando una adecuada y adecuada realización del Carnaval, que rescata como: "una expresión lúdica cultural transversal en el contexto urbano". Por ello, una de sus primeras tareas fue la creación del Museo del Carnaval.

Con estos logros se inició una nueva era para este evento, caracterizada por la planificación, organización, difusión, investigación y modernización, priorizando la promoción de la cultura y abordando temas controvertidos como la negociación o no de los derechos de transmisión de radio, televisión e internet. Ahora, el Carnaval de Blancos y Negros ha sido incluido oficialmente en los planes de gobierno del municipio de Pasto, pero gestionado por una oficina autónoma, que tuvo como proyecto principal, su reconocimiento y acreditación ante la comunidad internacional y organismos como la Unesco, definitivamente introduciendo estas celebraciones en el mundo globalizado, como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Este objetivo finalmente se logró el 30 de septiembre de 2009.

Etapas de Carnaval

El carnaval incluye cuatro grandes escenarios: el Carnavalito (Carnaval Infantil), la Llegada de la Familia Castañeda, el Negros' Día y Blancos' Day, siendo este último considerado el más importante por su gran desfile. Sin embargo, también hay actividades precarnaval y en los últimos años, el 7 de enero se considera el último día del carnaval, con la celebración del "Día del Cuy" cuando lugareños y turistas disfrutan de platos típicos regionales.

Pre-carnaval

En Colombia las festividades de fin de año incluyen un período extendido, comenzando el 7 de diciembre con la celebración de la víspera de la tradicional fiesta de la Inmaculada Concepción de María o "Día de las Velas", continuando con la celebración de la tradicional Novena (16 al 24 de diciembre) y la Navidad católica, que suele extenderse hasta la fiesta de la Epifanía, o 6 de enero.

Durante esta época tan festiva, las celebraciones seculares, como el Día de los Inocentes, el 28 de diciembre, y la víspera de Año Nuevo, el 31 de diciembre, se consideran un preludio de la Fiesta de los Negros. y blancos' Carnaval.

Tontos' Día (28 de diciembre)

- Water Carnival

El 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes unos Pastusos juegan con agua en lo que puede considerarse un preludio de las fiestas de enero, imitando las costumbres carnavalescas del vecino país de Ecuador donde se celebra el Carnaval de Quito (febrero o marzo). caracterizado por el uso de diversión acuática. Lo que inicialmente era una jornada para hacer trucos, bromas pesadas y difundir bulos a incautos, se convirtió en un cuestionable juego con agua basado en el deseo de provocar o sorprender a los desprevenidos e inocentes peatones, empapándolos por completo.

Esta costumbre no es plenamente aceptada y disfrutada, especialmente cuando la temperatura promedio de la ciudad apenas supera los 13°C (55°F). Si bien las autoridades han buscado controlar a través de prohibiciones de aguas residuales, la solución más práctica para combatir este fenómeno la encontró Empopasto (Empresa de Agua de Pasto), que ese día realizó trabajos de mantenimiento en sus dos redes, cortando el suministro de agua en todo el casco urbano. del municipio, como una gran broma a los jugadores.

Además, desde finales del siglo XX se han avanzado actividades alternativas que buscan brindar al público recreación y cultura sin perder el sentido carnavalesco el 28 de diciembre entre ellas están el gira de los inocentes y el arco iris sobre el asfalto.

- Arco Iris en el Asfalto

En 1996, como alternativa cultural y ecológica al carnaval acuático y recogiendo iniciativas estudiantiles de la Facultad de Artes de la Universidad de Nariño, se establece la propuesta "Arco Iris en el Asfalto". A través de la imaginación del arte, con el color de la tiza sobre el hormigón gris invitando a recuperar el espacio urbano y recuperar el sentido de carnaval y celebración. Así ha cambiado el precarnaval en general, que busca mantener el espíritu festivo a través del arte, creando una nueva actitud hacia la fiesta y la ciudad.

Títeres de Nochevieja (31 de diciembre)

El 31 de diciembre de cada año, las calles de Pasto se llenan de muñecos o títeres elaborados con ropa vieja, papel y aserrín (antes pólvora) para representar el año viejo que finalizará a la medianoche cuando son quemados en un ritual con remotas y significados profundos. Desde temprano en el día, los niños que acuden a los transeúntes ansiosos con peticiones de dinero como "limosna para el año viejo, por favor" y "viudas" generalmente representado por hombres transvestidos con velos oscuros que ayudan a solicitar un "entierro o cremación decente" del "año del difunto", pasada la medianoche. El evento principal del día con la participación de la multitud es un concurso de títeres que desfilan por las calles principales y generalmente representan una alegoría política, en cuyo año el moribundo deja en un "testamento" lleno de ironías, resumiendo todo lo que ha mostrado relevancia en ese año para la ciudad y el país. Los creadores de los mejores títeres reciben premios en efectivo.

Asegurando así un espectáculo sano y digno. El diseño ganador es quemado en la Plaza del Carnaval al final de ese día, en medio de los festejos populares que suelen organizar las autoridades municipales para recibir el año nuevo, y puede que en ese momento la ciudad comience a invadirse con luces lúdicas y catárticas. espíritu cercano al carnaval.

A partir del año 2006, quedó prohibida la venta de pólvora navideña en la ciudad, según lo establece el Decreto 0207 de abril de 2005 siendo la Alcaldía de Pasto y Corpocarnaval las únicas entidades autorizadas para organizar eventos con juegos pirotécnicos para dar la bienvenida al nuevo año.

Carnaval

Homenaje a la Virgen de la Merced, Desfile de Colonias y Día del Rock (2 de enero)

A partir del año 2000, se añadió el 2 de enero como día oficial a la programación tradicional del Carnaval, con varios actos nuevos:

- Homenaje a Nuestra Señora de la Misericordia

La Virgen de la Merced o "Nuestra Señora de la Merced", es Institutriz de "La Ciudad Sorpresa" Ciudad, sobrenombre de Pasto). Celebrada tradicionalmente el 24 de septiembre, ahora recibe ofrendas de flores y serenatas de los agricultores cercanos, a cambio de su bendición para el nuevo año.

- Colonies Parade

Lleno de representaciones de vecinos de comunidades de otros puntos de la región o del resto del país. Cada una con su propia identidad, el Desfile de las Colonias es una oportunidad para mostrar los símbolos que forman parte del carácter intrínseco de cada una.

- Pastorock

Pastorock es un evento para el desarrollo de la música alternativa: Blues, Rock en Español, Pop, Funk, Ska y Heavy metal. La permanencia de este evento durante varios años en la programación ha propiciado la aparición de productos que combinan inspiraciones del rock y la música tradicional dando origen a nuevos ritmos como el "Son Sureño Punk" y "Metal Pastuso".

El Carnavalito (Carnaval Infantil, 3 de enero)

El 3 de enero es el día del Carnavalito. Lo que empezó como un juego de niños imitando a sus mayores y recreando el equipo blanco. desfile del día, se ha convertido en un evento con identidad y dinámica propia dentro del colectivo Blacks' y blancos' festividades, con fuerte arraigo popular y apoyo de las autoridades.

Desde hace unos 40 años, en la mañana de este día, los niños realizan su propio desfile de mini carrozas, que ellos mismos diseñan y desarrollan, en lo que supone una iniciación a la elaboración de carrozas y alegorías callejeras. Con el tiempo, el juego ha ido cambiando a la par del crecimiento físico e intelectual de los pequeños artesanos y jugadores, quienes de adultos participarán en el Gran Desfile del 6 de enero.

- Canción a los Colectivos Coreográficos de la Tierra

El 3 de enero también se realiza un reciente desfile nocturno: es un homenaje al sentido andino, a la patria y a la memoria ancestral, con grandes grupos de músicos y bailarines. Anteriormente todos desfilaban en el Día de los Blancos dentro de las carrozas, ahora sólo los ganadores de este desfile ganan el derecho de participar en el Gran Desfile. Finaliza con una coreografía de hermandad y un gran concierto de música latinoamericana en el Estadio Libertad.

Llegada de la Familia Castañeda (4 de enero)

Los tradicionales desfiles del Carnaval de Pasto inician conmemorando la llegada de la Familia Castañeda el 4 de enero. Como se dijo, la tradición histórica indica que se celebra la llegada de una familia de coloridos personajes que llegaron a Pasto procedente de El Encano o del oriente del país (Putumayo) en 1929. Aunque se desconoce su suerte, también se sugiere que peregrinaban hacia Las Lajas al sur del departamento de Nariño.

En cualquier caso, los personajes de este grupo familiar, son representados y recreados en la parada de este día como una familia de dibujos animados que viaja con todo su equipaje y utensilios de cocina para preparar la comida en cualquier lugar del camino y suele representarse con sus cosas más pintorescas o características, incluida la extravagante abuela, la hija lista para casarse vestida de blanco pero con signos visibles de embarazo y niños traviesos (generalmente caracterizados como adultos) que tienen problemas con sus niñeras. No falta la comparsa de "chicas burlescas" que suelen ser hombres transvestidos y finalmente el cura borracho.

En el desfile no pueden faltar los grupos de bailes campestres y las ñapangas, disfrazadas y auténticas, cuya estampa está ligada al carnaval en general.

Negros' Día (5 de enero)

El 5 de enero está dedicado a los negros. Día. Este día se conmemora la fecha en la que los esclavos africanos eran libres de darse sus arrebatos lúdicos, la gente juega y baila en las calles para pintar ellos mismos de negro, utilizando cremas cosméticas elaboradas para tal fin, pero también utilizan abrillantadores y pintura negra siliconada. El lema de ese día es: "¡Que vivan los Negros!" (¡Viva los negros!)

Por tradición, la Reina del Carnaval recorre la ciudad en un convoy, repartiendo cosméticos e invitando a turistas VIP a unirse al juego bajo la frase: "¡Una pintica por favor!" (¡Un poco de pintura, por favor!) que se utilizó en los primeros días del Carnaval.

La importancia de este día es para todos los pastusos urbanos, dar rienda suelta a sus deseos reprimidos, ya que la cosmética sirve como máscara y al mismo tiempo para homogeneizar a todas las clases sociales y etnias como una gran familia asentada en las faldas de la Taita Urcunina.

A lo largo del día, numerosas orquestas presentes en los distintos parques de la ciudad (una tradición adoptada en los años 1960) y los medios de comunicación locales (radio y televisión) se dedican a visitar los distintos talleres artesanales para descubrir las figuras que decorar las carrozas de los Blancos' Gran Desfile del Día.

Blancos' Día (6 de enero)

El 6 de enero esta ciudad ya no celebra la Epifanía, sino la Epifanía de los Blancos. Día o Gran Desfile. A diferencia del día anterior, en esta fecha los Pastusos se pintan de blanco generalmente con talco perfumado, utilizándose muy poca harina, crema o pinturas cosméticas.

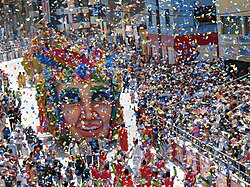

El principal atractivo, además de las fiestas populares en las plazas y calles de la ciudad, es el Gran Desfile de casi 7 kilómetros de longitud en un recorrido de unos 15 kilómetros, que recorre las calles del centro de la ciudad, la Plaza del Carnaval (Plaza del Carnaval) y algunas de las avenidas del periférico por la denominada Senda del Carnaval (Camino del Carnaval). La mayoría de la ciudadanía y miles de turistas y visitantes abarrotan las calles para presenciar este desfile, animando y lanzando confeti o serpentinas a los participantes, todos bailando canciones tradicionales y típicas, como la famosa La Guaneña, El Trompo Sarandengue, El Son del Sur. , Chambú, Agualongo y la obligada obra maestra Sandoná del bandista Jorge Mideros; también se interpretan sayas y composiciones andinas generalmente inéditas que se estrenan cada año. El lema de ese día es: "¡Que vivan los Blancos!" (¡Viva los Blancos!) Y en los últimos años se ha vuelto inevitable escuchar la exclamación ¡Viva Pasto, Carajo! (¡Viva Pasto, maldita sea!), pronunciado tanto por los lugareños como por los turistas.

Gran Desfile (6 de enero)

El Gran Desfile consta de:

- Disfraces individuales

- Comparsas: grupos disfrazados de artistas bailando y viajando por las calles.

- Murgas: grupos de varias docenas de músicos.

- Mini-floats: Hasta 20 x 40 pies de altura, movido a mano o en bicicleta.

- Flotas: Hasta 50 x 65 pies de largo, tomadas por camiones o remolques, donde los grupos de turistas que pagan el camino correcto para participar en ellos, llevan un traje que identifica cada carruaje. Estas estructuras masivas se caracterizan por grandes figuras alegóricas o caricaturas rodantes con movimiento articulado (desplegado por el Maestro Alfonso Zambrano), por diseño, acabado y complejidad pueden convertirse en verdaderas obras de arte. Esta parte del desfile es liderada por la reina carnaval en su propio flotador (fuera de la competencia).

El tiempo para construir una carroza para artesanos es de aproximadamente 4 meses debido a la complejidad de diseños y motivos así como su acabado. En la confección de las carrozas y máscaras o protectores faciales, se utilizan las técnicas del papel maché y el cartón, a las que en los últimos años se ha sumado el uso de la técnica del termoformado de fibra de vidrio y el polímero ligero, que se utilizan en la confección de diseños y motivos característicos que surgen de la cultura popular. el imaginario, los mitos locales, los reclamos sociales y las historias que forman parte de la cultura pastusa.

El evento culmina con la premiación a los participantes en el desfile por parte del gobierno local y Corpocarnaval. La originalidad y calidad de dichas expresiones es evaluada por un panel nacional de expertos (a veces internacionales), con conocimientos en artes visuales y que garantizan no sólo la equidad sino también ganar la Carroza más colorida y representativa del carnaval.

Cultura rural y cultura Fiesta del Cuy (7 de enero)

Este día está dedicado al Remate (Finalizar) el Carnaval con la celebración del "Día del Cuy's (Día del Cuy)" cuando locales y turistas deleitan el plato típico de la región, también muchos de ellos visitan el cercano lago Guamuez, y las ferias rurales de Obonuco y Catambuco.

Las artesanas o los cultivadores de carnaval

(feminine)

El término "Carnaval Cultores" es un neologismo que vincula los términos "Cultura" y "Actores", identificando principalmente a los tradicionales "Artesanos del Carnaval", pero también extendiéndose a otras personas que participan en los desfiles a través de otras modalidades.

La palabra artesano se ha utilizado tradicionalmente para describir a los creadores de las carrozas, excluyendo a sus familiares y socios involucrados en la preparación de las figuras del Gran Desfile. Algunas personas prefieren utilizar "Cultores" o "Artistas del Carnaval" en cambio, tanto para ser más inclusivo como para enfatizar el valor profesional y artístico del trabajo de creación de carrozas.

Los Carnival Cultores están organizados en dos grandes asociaciones: Asoarca y Caminantes del Carnaval. El primero está compuesto principalmente por los creadores de carrozas, mientras que el segundo es para los participantes que caminan disfrazados.