Calendarios mesoamericanos

Los sistemas calendáricos ideados y utilizados por las culturas precolombinas de Mesoamérica, principalmente un año de 260 días, se utilizaban en prácticas religiosas y rituales sociales, como la adivinación.

Estos calendarios datan de ca. 1100 a. C. A más tardar en el año 500 a. C., lo esencial estaba completamente definido y era funcional. Los calendarios de 260 días todavía se utilizan en las tierras altas de Guatemala, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, México.

La importancia de los calendarios aborígenes en los rituales y otros aspectos de la vida mesoamericana fue notada por muchos sacerdotes misioneros, viajeros y administradores coloniales, y más tarde por etnógrafos que describieron y registraron las culturas de los grupos étnicos mesoamericanos contemporáneos.

Tipos de calendarios

Entre los diversos sistemas de calendario en uso, dos eran particularmente centrales y estaban muy extendidos en Mesoamérica. Común a todas las culturas mesoamericanas registradas, y la más importante, era el calendario de 260 días, un calendario ritual sin correlación confirmada con los ciclos astronómicos o agrícolas. Aparentemente, el calendario mesoamericano más antiguo que se desarrolló era conocido por una variedad de términos locales, y sus componentes nombrados y los glifos utilizados para representarlos eran específicos de cada cultura. Sin embargo, está claro que ese tipo de calendario funcionó esencialmente de la misma manera en todas las culturas y en todos los períodos cronológicos en los que se mantuvo.

El segundo de los calendarios principales representaba un período de 365 días que se aproximaba al año tropical, conocido a veces como el "año vago". Debido a que era una aproximación, con el tiempo las estaciones y el verdadero año tropical gradualmente "vagaron" respecto a este calendario, por acumulación de diferencias de longitud. Hay poca evidencia sólida que sugiera que los antiguos mesoamericanos usaran días intercalares para volver a alinear su calendario. Sin embargo, hay evidencia que demuestra que los mesoamericanos eran conscientes de este cambio gradual, que explicaron de otras maneras sin modificar el calendario en sí.

Estos dos calendarios de 260 y 365 días también podrían sincronizarse para generar la Rueda Calendárica, un período de 18980 días o aproximadamente 52 años. La finalización y observancia de esta secuencia de la Ronda Calendárica tuvo un significado ritual para varias culturas mesoamericanas.

Una tercera forma importante de calendario conocida como Cuenta Larga se encuentra en las inscripciones de varias culturas mesoamericanas, entre las que destacan las de la civilización maya, que la desarrolló en su máxima extensión durante el período Clásico (ca. 200–900 d.C.). La Cuenta Larga proporcionó la capacidad de identificar de forma única días durante un período de tiempo mucho más largo, combinando una secuencia de conteos de días o ciclos de duración creciente, calculados o establecidos a partir de una fecha particular en el pasado mítico. Lo más habitual es que se utilizaran cinco de estos ciclos de orden superior en un recuento vigesimal modificado (base-20).

El uso de calendarios mesoamericanos es uno de los rasgos culturales que Paul Kirchhoff utilizó en su formulación original para definir Mesoamérica como un área cultural. Por lo tanto, el uso de calendarios mesoamericanos es específico de Mesoamérica y no se encuentra fuera de sus fronteras.

Desde el siglo XVI, la mayoría de las comunidades han perdido ambos calendarios que alguna vez fueron universales, pero uno (o, rara vez, ambos) ha sobrevivido en diversos grupos lingüísticos a lo largo del siglo XX.

Calendario ritual de 260 días

En el ciclo de 260 días, 20 nombres de días se emparejan con números de 13 días, totalizando un ciclo de 260 días. Este ciclo se utilizaba con fines de adivinación para predecir días de suerte y mala suerte. La fecha de nacimiento también se utilizó para dar nombres tanto a humanos como a dioses en muchas culturas mesoamericanas; algunas culturas usaban solo el nombre del calendario, mientras que otras lo combinaban con un nombre de pila. Como resultado, la palabra “día” también significa “nombre” en algunas lenguas mesoamericanas. Cada signo diario estaba presidido por un dios y muchos tenían asociaciones con fenómenos naturales específicos.

Historia

Las primeras evidencias escritas del calendario 260 incluyen los glifos de San Andrés (olmeca, 650 a. C., que dan la posible fecha 3 Ajaw) y el Mogote danzante de San José (zapoteco, 600 - 500 a. C., que da la posible fecha 1 Terremoto), en ambos casos se supone que se utilizan como nombres. Sin embargo, la evidencia más temprana del uso del ciclo de 260 días proviene de alineamientos astronómicos en la región olmeca y las tierras bajas mayas occidentales, que datan aproximadamente del 1100 a. C.

Se desconoce el origen exacto del recuento de 260 días, pero existen varias teorías. Una teoría es que el calendario surgió de operaciones matemáticas basadas en los números trece y veinte, que eran números importantes para los mayas. Los números multiplicados son 260.

Otra teoría es que el período de 260 días proviene de la duración del embarazo humano. Esto está cerca del número promedio de días entre la primera ausencia del período menstrual y el nacimiento, a diferencia de la regla de Naegele, que es de 40 semanas (280 días) entre la última período menstrual y nacimiento. Se postula que las parteras desarrollaron originalmente el calendario para predecir la edad de los bebés. fechas de nacimiento previstas.

Una tercera teoría proviene de la comprensión de la astronomía, la geografía y la paleontología. El calendario mesoamericano probablemente se originó con los olmecas, y existió un asentamiento en Izapa, en el sureste de Chiapas, México, antes del 1200 a. C. Allí, a una latitud de aproximadamente 15° N, el Sol pasa por el cenit dos veces al año, y hay 260 días entre pasos cenitales, y se encontraron gnomons (utilizados generalmente para observar la trayectoria del Sol y en particular los pasos cenitales). en este y otros sitios. Es posible que el almanaque sagrado se pusiera en marcha el 13 de agosto de 1359 a. C. en Izapa.

Trecenas

En el calendario azteca posclásico también fueron importantes los períodos de 13 días llamados trecena en español (no se conoce ninguna palabra indígena para este período). Los días de una trecena generalmente se contaban del 1 al 13. Hubo algunas excepciones, como en la zona de Tlapaneca donde se contaban del 2 al 14. El primer día de la trecena, y el dios que era su patrón, gobernaron los siguientes trece días. Si el primer día de una trecena era auspicioso, también lo eran los siguientes doce días.

Calendario de 365 días

Este calendario de 365 días correspondiente se dividió en 18 'meses' de 20 días cada uno, más 5 días 'sin nombre' días al final del año. El año de 365 días no tenía año bisiesto por lo que variaba del año solar en un cuarto de día cada año.

A los años se les dio su nombre de la misma manera que a los días del calendario de 260 días, 20 nombres se combinaron con 13 números dando 52 posibilidades diferentes para los nombres de los años.

Veintenas

En el calendario azteca posclásico también eran importantes los 20 días llamados veintenas en español y meztli, que significa luna, en náhuatl.

Los cinco días de mala suerte

Los cinco días desafortunados se llamaban nemontemi en México. La mayoría cree que llegaron al final de cada año, pero como no sabemos cuándo comenzó el año, no podemos estar seguros. Sin embargo, sí sabemos que en el área maya estos cinco días (llamados wayeb en maya) siempre eran los últimos días del año.

Los nemontemi eran vistos como 'los días inútiles' o los días que no estaban dedicados a ningún dios, y tenían poder de pronóstico para el año siguiente. Por lo tanto, la gente intentaba hacer lo menos posible en estos días, y una persona que nacía durante el nemontemi se consideraba desafortunada.

Ronda del calendario

Dado que tanto el calendario de 260 días como el de 365 días se repiten, aproximadamente cada 52 años llegan a un final común y comienza una nueva Rueda Calendárica. Este ciclo de 52 años fue el más importante para la mayoría de los mesoamericanos, con la aparente excepción de la élite maya hasta el final de la Era Clásica, que dio igual importancia al calendario de cuenta larga. Según su mitología, al final de uno de estos ciclos de 52 años el mundo sería destruido por los dioses, como lo había sido tres veces en el Popul Vuh y cuatro veces para los aztecas. Mientras se esperaba que esto sucediera, se extinguió todo el fuego, se destruyeron los utensilios para simbolizar nuevos comienzos, la gente ayunó y se llevaron a cabo rituales. Esto se conoció como la Ceremonia del Fuego Nuevo. Cuando amaneció el primer día del nuevo ciclo, se encendieron antorchas en los templos y se encendieron nuevos fuegos por todas partes, y se realizaron ceremonias de acción de gracias.

Ruedas de calendario

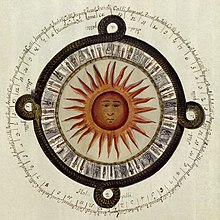

El término rueda de calendario generalmente se refiere a imágenes del período colonial que muestran ciclos de tiempo en un formato circular. Las ruedas del calendario del centro de México incorporan las dieciocho fiestas anuales o el ciclo de 52 años. En el área maya, las ruedas del calendario representan un ciclo de 13 K'atuns. La única rueda prehispánica de K'atunes conocida aparece en una tortuga de piedra de Mayapán.

La rueda del calendario del período colonial más antigua conocida se representa en realidad en formato cuadrado, en las páginas 21 y 22 del Códice Borbónico, un biombo azteca que divide el ciclo de 52 años en dos partes. El Códice Aubin, también conocido como Códice de 1576, muestra el calendario de 52 años en formato rectangular en una sola página. La mayoría de las demás ruedas de calendario utilizan un formato circular. La rueda del calendario Boban, un calendario de principios del siglo XVI en papel nativo, representa el ciclo del centro de México de dieciocho festivales en rotación en el sentido de las agujas del reloj, con números arábigos utilizados para totalizar el número de días; prácticamente todo el texto está en náhuatl. Algunos festivales emparejados comparten el mismo glifo, pero están representados en diferentes tamaños, siendo el primero la “pequeña fiesta” y el segundo la “gran fiesta”. En el centro aparece una fecha de 7 Conejos (1538) con texto e imágenes que hacen referencia a los funcionarios del pueblo de Tetzcocan.

Religión y calendarios

Señores del día

En el calendario azteca posclásico, había 13 Señores del Día. Estos eran dioses (y diosas) que representaban cada uno de los 13 días en las trecenas del calendario de 260 días. El mismo dios siempre representaba el mismo día. Quetzalcohuatl (La serpiente emplumada), por ejemplo, siempre acompañó al noveno día.

Señores de la Noche

Solo hay nueve Señores de la Noche, lo que significa que no siempre pueden representar el mismo día, sino que la lista de dioses se repite una y otra vez por lo que cada señor acompaña un nuevo número cada trecena. Algunos piensan que hay nueve Señores de la Noche porque están conectados con los nueve niveles del inframundo.

Cuenta larga

Esta es la segunda fecha más antigua de Long Count aún descubierta. Los números 7.16.6.16.18 se traducen al 1 de septiembre de 32 BCE (Gregoria). Los glifos que rodean la fecha son lo que se cree que es uno de los pocos ejemplos sobrevivientes del script Epi-Olmec.

Los calendarios de 365 y 260 días identificaban y nombraban los días, pero no los años. La combinación de una fecha de un año solar y una fecha de 260 años fue suficiente para identificar una fecha específica a satisfacción de la mayoría de las personas, ya que tal combinación no volvió a ocurrir hasta dentro de 52 años, por encima de la esperanza de vida general. Para medir fechas en períodos superiores a 52 años, los mesoamericanos idearon el calendario de cuenta larga. Este sistema de calendario probablemente fue desarrollado por los olmecas y posteriormente adoptado por los mayas. El uso de la cuenta larga está mejor atestiguado entre los mayas clásicos; no se sabe que haya sido utilizado por las culturas del centro de México.

El calendario de Cuenta Larga identifica una fecha contando el número de días desde el 11 de agosto de 3114 a. C. en el calendario gregoriano proléptico o el 6 de septiembre de 3114 a. C. en el calendario juliano (-3113 astronómico). Los días de la Cuenta Larga se contaron en un esquema de base 20 modificado. Por tanto, 0.0.0.1.5 es igual a 25 y 0.0.0.2.0 es igual a 40.

Correlaciones

Cuenta larga

La correlación se basa en evidencia histórica, arqueológica y astronómica.

La forma comúnmente establecida de expresar la correlación entre el calendario maya y los calendarios occidentales es proporcionar el número de días desde el inicio del Período Juliano (lunes 1 de enero de 4713 a. C.) hasta el inicio de la creación en 13.0.0.0.0 4 Ajaw, 8 Kumk'u.

La correlación más comúnmente aceptada es la correlación "Goodman, Martinez, Thompson" correlación (correlación GMT). La correlación GMT establece que la fecha de creación ocurrió el 6 de septiembre (juliano) o el 11 de agosto (gregoriano), 3114 a.C. (-3113 astronómico), día número juliano (JDN) 584283.

Calendario Maya

La versión maya del calendario de 260 días es comúnmente conocida por los estudiosos como Tzolkin, o Tzolk'in en la ortografía revisada de la Academia de Lenguas. Mayas de Guatemala. El Tzolk'in se combina con el calendario de 365 días (conocido como Haab, o Haab'), para formar un ciclo sincronizado que dura 52 Haabs., denominada Ronda Calendario. Los mayas llamaban a los 5 días de mala suerte al final del año Wayeb.

Los mayas clásicos utilizaban la Cuenta Larga para registrar fechas dentro de períodos superiores a la ronda del calendario de 52 años. Los mayas posclásicos utilizaban una cuenta corta abreviada. Muchas inscripciones mayas de Cuenta Larga también tienen una serie complementaria que puede registrar cuál de los nueve Señores de la Noche gobierna, una serie lunar que tiene información sobre el ciclo lunar, como la fase lunar y la posición de la Luna en un ciclo de seis lunaciones y duración de la lunación actual y un recuento de 819 días.

Calendario del Centro de México

El sistema de calendario del centro de México es mejor conocido en la forma que usaban los aztecas, pero los mixtecos, zapotecos, tlapanecas, otomíes, matlatzincas, totonacas, huastecos, purépechas y teotihuacán utilizaron calendarios similares. Estos calendarios se diferenciaban de la versión maya principalmente en que no utilizaban la cuenta larga para fijar fechas en un marco cronológico más amplio que el ciclo de 52 años.

Los aztecas se referían a los ciclos de 365 y 260 días como xiuhpohualli (cuenta de años) y tonalpohualli (cuenta de días) respectivamente. La veintena se llamaba metztli (luna), y los cinco días desafortunados al final del año solar se llamaban nemontemi.

Otros ciclos

También se registraron otros ciclos del calendario, como el calendario lunar, así como los ciclos de otros objetos astronómicos, sobre todo Venus.