Bien común

En filosofía, economía y ciencias políticas, el bien común (también estado libre asociado, bienestar general o beneficio público) es lo que se comparte y es beneficioso para todos o la mayoría de los miembros de una comunidad determinada o, alternativamente, lo que se logra mediante la ciudadanía, la acción colectiva y la participación activa en el ámbito de la política y el servicio público. El concepto de bien común difiere significativamente entre las doctrinas filosóficas. Las primeras concepciones del bien común fueron establecidas por filósofos griegos antiguos, incluidos Aristóteles y Platón. Una comprensión del bien común arraigada en la filosofía de Aristóteles sigue siendo de uso común hoy en día, refiriéndose a lo que un erudito contemporáneo llama el "bien propio de la comunidad y solo alcanzable por ella, pero compartido individualmente por sus miembros".."

El concepto de bien común se desarrolló a través del trabajo de teóricos políticos, filósofos morales y economistas públicos, incluidos Tomás de Aquino, Nicolás Maquiavelo, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, James Madison, Adam Smith, Karl Marx, John Stuart Mill., John Maynard Keynes, John Rawls y muchos otros pensadores. En la teoría económica contemporánea, un bien común es cualquier bien que sea rival pero no excluible, mientras que el bien común, por el contrario, surge en el subcampo de la economía del bienestar y se refiere al resultado de una función de bienestar social. Tal función de bienestar social, a su vez, estaría enraizada en una teoría moral del bien (como el utilitarismo). La teoría de la elección social tiene como objetivo comprender los procesos por los cuales el bien común puede o no realizarse en las sociedades a través del estudio de las reglas de decisión colectiva. La teoría de la elección pública aplica la metodología microeconómica al estudio de la ciencia política para explicar cómo los intereses privados afectan las actividades y los resultados políticos.

Definición

El término "bien común" se ha utilizado de muchas maneras dispares y escapa a una sola definición. La mayoría de las concepciones filosóficas del bien común caen en una de dos familias: sustantivas y procedimentales. De acuerdo con las concepciones sustantivas, el bien común es aquello que comparten y benefician todos o la mayoría de los miembros de una comunidad determinada: las concepciones sustantivas particulares especificarán con precisión qué factores o valores son beneficiosos y compartidos. Según las formulaciones procedimentales, por el contrario, el bien común consiste en el resultado que se logra a través de la participación colectiva en la formación de una voluntad compartida. Es cuando el uno al otro respeta a los demás' dignidad y derechos.

En la historia del pensamiento moral y político

Resumen histórico

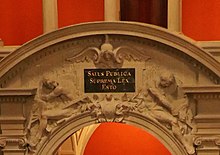

Bajo un nombre u otro, el bien común ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia de la filosofía política. Como observa un erudito contemporáneo, Aristóteles usó la idea de "el interés común" (to koinei sympheron, en griego) como base para su distinción entre "derecho" constituciones, que son de interés común, y "incorrectas" constituciones, que son de interés para los gobernantes; Santo Tomás de Aquino sostuvo "el bien común" (bonum commune, en latín) ser el objetivo de la ley y el gobierno; John Locke declaró que "la paz, la seguridad y el bien público de las personas" son los objetivos de la sociedad política, y argumentó además que "el bienestar del pueblo será la ley suprema"; David Hume sostuvo que las "convenciones sociales" son adoptados y reciben apoyo moral en virtud del hecho de que sirven al "público" o "común" interés; James Madison escribió sobre el "público", "común" o "general" buena como íntimamente ligada a la justicia y declaró que la justicia es el fin del gobierno y de la sociedad civil; y Jean-Jacques Rousseau entendieron "el bien común" (le bien communin, en francés) ser objeto de la voluntad general de una sociedad y la fin más alto perseguido por el gobierno.

Aunque estos pensadores diferían significativamente en sus puntos de vista sobre en qué consiste el bien común, así como sobre lo que el estado debe hacer para promoverlo, sin embargo, coincidieron en que el bien común es el fin del gobierno, que es un bien de todos los ciudadanos, y que ningún gobierno debe convertirse en el 'servidor pervertido de intereses especiales', ya sea que estos intereses especiales se entiendan como el 'interés de los gobernantes' de Aristóteles, Locke y El 'bien privado' de #39;, las 'facciones interesadas' de Hume y Madison, o las 'voluntades particulares' de Rousseau.

Antiguos griegos

Para los antiguos griegos, el bien común era el florecimiento de la red jerárquica de personas, conocida como polis (ciudad o estado). La frase "bien común" pues, no aparece en textos de Platón, sino la frase "el bien de una ciudad". En La República, el personaje de Platón, Sócrates, sostiene repetidamente que existe un objetivo común particular en la política y la sociedad, y que ese objetivo es el mismo que el objetivo de un ser humano próspero, a saber, ser un rey filósofo, gobernado por el bien supremo, la Razón, en lugar de uno de los cuatro bienes menores de Platón: búsqueda de honor, hacer dinero, búsqueda de placer o adicción apasionada. Para Platón, el mejor orden político es aquel en el que toda la sociedad se somete a los dictados de los líderes' facultad de la Razón, incluso de forma comunista manteniendo posesiones, esposas e hijos en común, creando una "cohesión y unidad" ese "resultado[s] de los sentimientos comunes de placer y dolor que se obtienen cuando todos los miembros de una sociedad se alegran o se arrepienten de los mismos éxitos y fracasos".

El alumno de Platón, Aristóteles, considerado por muchos como el padre de la idea de un bien común, utiliza el concepto de "el interés común" (to koinei sympheron, en griego) como base para su distinción entre sus tres "derechos" constituciones, que son de interés común, y "incorrectas" constituciones, que están en el interés de los gobernantes. Para Aristóteles, Platón se equivoca sobre el deseo de imponer simplemente una unidad de arriba hacia abajo; para Aristóteles, un bien común se sintetiza hacia arriba/teleológicamente a partir de los bienes menores de los individuos y sus diversos tipos de asociaciones cada vez mayores: pareja marital, o padre sobre hijo, o amo sobre esclavo; familiar; luego pueblo; entonces estado. En esta visión teleológica, el bien surge de hechos objetivos sobre la vida y el propósito humanos, que pueden variar, dependiendo de las personas. ocupaciones, niveles de virtud, etc. Sin embargo, observando que solo los ciudadanos tienen en mente la salvación (el bien común) de la ciudad, Aristóteles argumenta que, independientemente de la forma de gobierno, aquellos que tienen una comprensión más racional de las necesidades de la ciudad la salvación del estado, tienen derecho a una mayor participación en la administración y determinación de la justicia, a la luz de su bien común, que aquellos que tienen menos o ningún entendimiento o preocupación por ella, como los déspotas egoístas y las facciones políticas, así como artesanos sin educación y libertos, mujeres y niños, esclavos, etc. Más que esto, Aristóteles argumenta que el discurso racional mismo es en lo que se basa el Bien Común del estado, identificando a aquellos que carecen de él, como " esclavos por naturaleza, mientras que aquellos que sobresalen en ella son casi divinos, poseyendo en sí mismos todo el propósito por el cual existen los estados, a saber, la vida bien/bendita perfectamente completa. Entonces, en su Ética a Nicómaco, Aristóteles vincula el bien común del estado con el de la amistad, lo que implica que el discurso amigable y racional es la actividad principal mediante la cual los ciudadanos y los gobernantes logran el bien común, tanto entre ellos como entre ellos. en lo que se refiere a sus inferiores. De acuerdo con un uso contemporáneo común, arraigado en la filosofía de Aristóteles, el bien común se refiere entonces a 'un bien propio y alcanzable solo por la comunidad, pero compartido individualmente por sus miembros'.;

Florencia renacentista

Durante los siglos XV y XVI, el bien común fue uno de varios temas importantes del pensamiento político en la Florencia renacentista. El pensamiento se remonta a la teoría de Tomás de Aquino de que el bien común es virulento en toda la Europa premoderna. En una obra posterior, Niccolò Machiavelli habla del bene commune (bien común) o comune utilità (utilidad común), que se refiere al bienestar general de una comunidad como en su conjunto, sin embargo menciona este término solo 19 veces a lo largo de sus obras. En pasajes clave de los Discursos sobre Tito Livio, indica que "el bien común (comune utilità)... se extrae de una forma de vida libre (vivere libero)" pero no es idéntico a él. En otra parte de los Discursos, la libertad, la seguridad y la dignidad se declaran explícitamente como elementos del bien común y también se implica alguna forma de propiedad y vida familiar. Además, el bien común que trae la libertad incluye la riqueza, la prosperidad económica, la seguridad, el disfrute y la buena vida. Es importante notar, sin embargo, que aunque Maquiavelo habla de una relación instrumental entre la libertad y el bien común, el bienestar general no es precisamente idéntico a la libertad política: en otra parte de los Discursos, Maquiavelo argumenta que Se puede lograr un nivel impresionante de bien común con gobernantes suficientemente autocráticos. Sin embargo, el bien común de Maquiavelo puede verse como actuando por el bien de la mayoría, incluso si eso significa oprimir a otros a través del esfuerzo. Algunos eruditos consideran que el bien común de Maquiavelo no es 'común', ya que con frecuencia afirma que el fin de las repúblicas es aplastar a sus vecinos.

Jean Jacques Rousseau

En El contrato social de Jean-Jacques Rousseau, compuesto a mediados del siglo XVIII, Rousseau argumenta que la sociedad sólo puede funcionar en la medida en que los individuos tengan intereses en común, y que el objetivo final de cualquier estado es la realización del bien común. Además, postula que el bien común puede identificarse e implementarse solo prestando atención a la voluntad general de una comunidad política, específicamente expresada por el soberano de esa comunidad. Rousseau sostiene que la voluntad general siempre tiende hacia el bien común, aunque concede que las deliberaciones democráticas de los individuos no siempre expresarán la voluntad general. Además, Rousseau distinguió entre la voluntad general y la voluntad de todos, destacando que mientras la última es simplemente la suma total de los deseos de cada individuo, la primera es la voluntad única que se dirige hacia su preservación común. y bienestar general." La autoridad política, para Rousseau, debe entenderse como legítima sólo si existe de acuerdo con la voluntad general y hacia el bien común. La búsqueda del bien común, entonces, permite que el Estado actúe como una comunidad moral.

Showing translation forJohn Rawls 's Theory of Justice

John Rawls define el bien común como "ciertas condiciones generales que son... igualmente ventajosas para todos". En su Teoría de la justicia, Rawls aboga por una reconciliación basada en principios de libertad e igualdad, aplicada a la estructura básica de una sociedad bien ordenada, que especificará exactamente esas condiciones generales. Comenzando con un dispositivo artificial que él llama la posición original, Rawls defiende dos principios particulares de justicia argumentando que estas son las posiciones que las personas razonables elegirían si eligieran principios detrás de un velo de ignorancia. Tal "velo" es uno que esencialmente ciega a las personas a todos los hechos sobre sí mismos para que no puedan adaptar los principios a su propio beneficio. Según Rawls, el desconocimiento de estos detalles sobre uno mismo conducirá a principios que son justos para todos. Si un individuo no sabe cómo terminará en su propia sociedad concebida, es probable que no privilegiará a ninguna clase de personas, sino que desarrollará un esquema de justicia que trata a todos con justicia. En particular, Rawls afirma que aquellos en la posición original adoptarían todos un "maximin" estrategia que maximizaría las perspectivas del individuo o grupo menos favorecido. En este sentido, la comprensión de Rawls del bien común está íntimamente ligada al bienestar de los menos favorecidos. Rawls afirma que las partes en la posición original adoptarían dos principios rectores, que luego regularían la asignación de derechos y deberes y regularían la distribución de ventajas sociales y económicas en la sociedad. El Primer Principio de Justicia establece que "Primero: cada persona debe tener el mismo derecho a la libertad básica más amplia compatible con una libertad similar para los demás". El Segundo Principio de Justicia establece que las desigualdades sociales y económicas deben arreglarse de tal manera que "(a) sean de mayor beneficio para los miembros menos aventajados de la sociedad, en consonancia con el principio del ahorro justo" (el principio de diferencia); y "(b) los cargos y cargos deben estar abiertos a todos en condiciones de 'igualdad justa de oportunidades'& #34;.

En el pensamiento moral y político no occidental

La idea de un bien común juega un papel en la filosofía política confuciana, que en la mayoría de las interpretaciones enfatiza la importancia de la subordinación de los intereses individuales a los intereses grupales o colectivos, o al menos, la dependencia mutua entre el florecimiento del individuo y el florecimiento del grupo. En el pensamiento político islámico, muchos pensadores modernos han identificado concepciones del bien común mientras se esfuerzan por determinar los principios fundamentales o universales que subyacen a la ley divina de la sharia. Estos fundamentos o principios universales se han identificado en gran medida con los "objetivos" de la shari‘a (maqāṣid al-sharī‘a), incluyendo conceptos de bien común o interés público (maṣlaḥa ‘āmma, en terminología moderna). Una noción del bien común surge en las discusiones islámicas contemporáneas sobre la distinción entre lo fijo y lo flexible (al-thābit wa-l-mutaghayyir), especialmente en lo que se refiere a las concepciones islámicas modernas de tolerancia, igualdad, y ciudadanía: según algunos, por ejemplo, los principios universales tienen más peso que los mandatos específicos del Corán y, en caso de conflicto, pueden incluso reemplazar o suspender los mandatos textuales explícitos (naṣṣ) si esto sirve al bien común.

En la teoría económica política

En economía, los términos "bien público" y "bien común" tienen definiciones técnicas. Un bien público es un bien que no es rival ni excluyente. Un bien común es simplemente no excluible. Una tipología simple ilustra las diferencias entre varios tipos de bienes:

| Excludible | No confidencial | |

|---|---|---|

| Rivalrous | Bienes privados comida, ropa, coches, estacionamiento | Recursos comunes poblaciones de peces, madera, carbón, transporte público gratuito |

| Non-rivalrous | Artículos del Club cines, parques privados, televisión por satélite, transporte público | Bienes públicos televisión, aire, defensa nacional, software libre y de código abierto |

El campo de la economía del bienestar estudia el bienestar social. El enfoque comienza con la especificación de una función de bienestar social. La elección de una función de bienestar social tiene sus raíces en una teoría ética. Una función de bienestar social utilitarista pondera el bienestar de cada individuo por igual, mientras que una función de bienestar social rawlsiana solo considera el bienestar del individuo menos acomodado.

La teoría económica neoclásica proporciona dos lentes en conflicto para pensar sobre la génesis del bien común, dos conjuntos distintos de microfundamentos. Desde un punto de vista, el bien común surge debido a las ganancias sociales de la cooperación. Tal punto de vista podría apelar al dilema del prisionero para ilustrar cómo la cooperación puede resultar en mejores resultados de bienestar. Además, un equilibrio cooperativo es estable en un dilema del prisionero iterado que se juega durante un período de tiempo indefinido. En estas condiciones, a un individuo le va mejor siguiendo el curso de acción que también es óptimo para la sociedad.

Por otro lado, la teoría económica generalmente apunta a las ganancias sociales de la competencia como justificación para el uso de los mercados. Así, Smith describió la “mano invisible”, mediante la cual el mecanismo del mercado convierte la actividad interesada de los individuos en ganancias para la sociedad. Esta idea se formaliza en el Primer Teorema de la Economía del Bienestar. Sin embargo, la teoría económica también apunta a las fallas del mercado, incluida la provisión insuficiente de bienes públicos por parte de los mercados y la incapacidad de los individuos interesados en internalizar las externalidades. Debido a estos factores, el comportamiento puramente egoísta a menudo va en detrimento del bien común.

Existe una diferencia conceptual importante entre el sentido de "a" bien público, o "bienes" públicos en economía, y la idea más generalizada de "el bien público" (en el sentido de bien común, beneficio público o interés público), "una señal abreviada de beneficio compartido a nivel social". En un sentido no económico, el término se usa a menudo para describir algo que es útil para el público en general, como la educación, aunque no es un "bien público" en el sentido económico. Sin embargo, servicios como la educación exhiben oferta conjunta, es decir, la situación en la que el costo de suministrar un bien a muchos usuarios es el mismo, o casi el mismo, que suministrárselo a un usuario. Los bienes públicos también exhiben un suministro conjunto, aunque sin disminución de los beneficios con el aumento del consumo.

Teoría de la elección social

La teoría de la elección social estudia las reglas de decisión colectiva. El teorema de la imposibilidad de Arrow, un resultado importante en la teoría de la elección social, establece que ningún mecanismo agregativo de elección colectiva (restringido a entradas ordinales) puede transformar consistentemente las preferencias individuales en una ordenación colectiva de preferencias, a través del dominio universal de posibles perfiles de preferencias., al mismo tiempo que satisface un conjunto de criterios normativos mínimos de racionalidad y equidad. El teorema de Gibbard-Satterthwaite demuestra además que los sistemas de votación no dictatoriales están inevitablemente sujetos a la manipulación estratégica de los resultados.

William H. Riker articula la interpretación estándar de la elección pública de la teoría de la elección social, argumentando que el teorema de la imposibilidad de Arrow "nos obliga a dudar de que el contenido del 'bienestar social' o el 'interés público' nunca puede descubrirse mediante la amalgama de juicios de valor individuales. Incluso nos lleva a sospechar que no existe tal cosa como el 'interés público' existe, aparte de las afirmaciones subjetivas (y por lo tanto dudosas) de los autoproclamados salvadores”. Así, Riker defiende una concepción “liberal” de la democracia, que se centra en el papel de los controles constitucionales del gobierno. Los teóricos de la elección pública han tendido a compartir este enfoque. Buchanan y Tullock siguieron este programa en el desarrollo del campo de la "economía política constitucional" en su libro El Cálculo del Consentimiento.

Sin embargo, un trabajo más reciente en la teoría de la elección social ha demostrado que el resultado de la imposibilidad de Arrow se puede obviar con un costo normativo mínimo o nulo. Amartya Sen, por ejemplo, argumenta que una variedad de mecanismos de elección social emergen ilesos dadas ciertas restricciones razonables en el dominio de los perfiles de preferencia admisibles. En particular, exigir que las preferencias tengan un solo pico en una sola dimensión garantiza un ganador de Condorcet. Además, muchas de las afirmaciones empíricas de Riker han sido refutadas.

Teoría de la elección pública

La teoría de la elección pública (a veces llamada "teoría política positiva") aplica la metodología microeconómica al estudio de la ciencia política para explicar cómo los intereses privados informan las actividades políticas. Mientras que la economía del bienestar, en línea con la economía política clásica, generalmente asume una perspectiva de interés público en la formulación de políticas, el análisis de elección pública adopta una perspectiva de interés privado para identificar cómo los objetivos de los formuladores de políticas afectan los resultados de las políticas. El análisis de la elección pública diagnostica así las desviaciones del bien común resultantes de actividades como la búsqueda de rentas. En La lógica de la acción colectiva, Mancur Olson argumenta que los bienes públicos tenderán a ser insuficientes debido a que los individuos' incentivos para viajar gratis. Anthony Downs proporcionó una aplicación de esta lógica a la teoría del voto, identificando la paradoja del voto en la que los individuos racionales prefieren abstenerse de votar, porque el costo marginal excede el beneficio marginal privado. Downs argumenta además que los votantes generalmente prefieren permanecer desinformados debido a la "ignorancia racional".

La beca de elección pública puede tener aplicaciones más constructivas. Por ejemplo, el estudio de Elinor Ostrom sobre los esquemas para la regulación de los recursos de propiedad común resultó en el descubrimiento de mecanismos para superar la tragedia de los bienes comunes.

En muchos países de la Commonwealth, las organizaciones benéficas deben demostrar que brindan un beneficio público.

En la teoría democrática

En la democracia deliberativa, el bien común se toma como un ideal regulativo. En otras palabras, los participantes en la deliberación democrática apuntan a la realización del bien común. Esta característica distingue a la democracia deliberativa de las concepciones agregativas de democracia, que se centran únicamente en la agregación de preferencias. En contraste con las concepciones agregativas, la democracia deliberativa enfatiza los procesos por los cuales los agentes justifican reclamos políticos sobre la base de juicios sobre el bien común. La democracia epistémica, un importante enfoque contemporáneo de la democracia deliberativa, promueve una explicación cognitivista del bien común.

En la doctrina social católica

Una de las primeras referencias en la literatura cristiana al concepto del bien común se encuentra en la Epístola de Bernabé: "No vivais enteramente aislados, recluidos en vosotros mismos, como si ya estabais [totalmente] justificados, pero reunios en cambio para buscar juntos el bien común."

El concepto está fuertemente presente en la magnum opus Ciudad de Dios de Agustín de Hipona. El libro XIX de este, el locus principal del pensamiento político normativo de Agustín, se centra en la pregunta: '¿La buena vida es social?' En otras palabras, '¿el bienestar humano se encuentra en el bien de toda la sociedad, el bien común?' Los capítulos 5 a 17 del Libro XIX abordan esta cuestión. La respuesta enfática de Agustín es sí (ver el comienzo del capítulo 5).

La comprensión de Agustín fue retomada y, bajo la influencia de Aristóteles, desarrollada por Tomás de Aquino. La concepción del bien común de Tomás de Aquino se convirtió en estándar en la teología moral católica romana.

En ese contexto, el bien común se convirtió en un concepto central en la tradición moderna de la enseñanza social católica, comenzando con el documento fundacional, Rerum novarum, una encíclica papal del Papa León XIII, emitida en 1891. Esto abordó la crisis de las condiciones de los trabajadores industriales en Europa y abogó por una posición diferente tanto del capitalismo de laissez-faire como del socialismo. En esta carta, el Papa León garantiza el derecho a la propiedad privada al tiempo que insiste en el papel de la negociación colectiva para establecer un salario digno.

La doctrina social católica contemporánea sobre el bien común se resume en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia de 2004, capítulo 4, parte II. Citando el documento del Concilio Vaticano II, Gaudium et spes (1965), este dice: "Según su sentido primario y ampliamente aceptado, el bien común indica &# 39;la suma total de las condiciones sociales que permiten a las personas, ya sea como grupos o como individuos, alcanzar su realización más plena y más fácilmente' " (#164, citando Gaudium et spes, #26; cursiva original).

Más adelante, el Compendio brinda declaraciones que comunican lo que puede verse como un sentido del concepto parcialmente diferente, más clásico, no solo como "condiciones sociales" que permiten a las personas alcanzar la realización, sino como fin último de la vida humana. "[E]l bien común [es] el bien de todas las personas y de toda la persona... La persona humana no puede realizarse en sí misma, es decir, aparte del hecho de que existe &# 34;con" otros y "para" otros" (#165; cursiva original). "El objetivo de la vida en sociedad es, de hecho, el bien común históricamente alcanzable" (#168).

La Comisión Teológica Internacional Católica Romana llamó la atención sobre estas dos interpretaciones parcialmente diferentes del bien común en su publicación de 2009, En busca de una ética universal: una nueva mirada a la ley natural. Se refirió a ellos como "dos niveles" del bien común.

Otro documento relevante es Veritatis Splendor, una encíclica papal del Papa Juan Pablo II, emitida en 1993 para combatir la relajación de las normas morales y la corrupción política (ver Párrafo 98) que afecta a millones de personas.. En esta carta, el Papa Juan Pablo describe las características y virtudes que debe exigir el liderazgo político, que son la veracidad, la honestidad, la equidad, la templanza y la solidaridad (como se describe en los párrafos 98 a 100), dado que la verdad se extiende desde la honestidad, la buena fe y la la sinceridad en general, a la concordancia con el hecho o la realidad en particular.

En la política contemporánea

Estados Unidos

En la política estadounidense contemporánea, los actores políticos de la izquierda progresista a veces adoptan el lenguaje del bien común (o la riqueza pública) para describir sus valores. Jonathan Dolhenty argumenta que uno debe distinguir en la política estadounidense entre el bien común, que puede 'ser compartido por completo por cada miembro de la familia sin que se convierta en un bien privado para ningún miembro individual de la familia', y el bien colectivo, que, aunque poseída por todos como grupo, no es realmente participada por los miembros de un grupo. En realidad, se divide en varios bienes privados cuando se reparte entre los diferentes miembros individuales." Descrita por primera vez por Michael Tomasky en la revista The American Prospect y John Halpin en el Center for American Progress, la comprensión política estadounidense del bien común ha crecido en los últimos tiempos. La revista liberal The Nation y el Instituto Rockridge, entre otros, han identificado el bien común como un mensaje político destacado para los candidatos progresistas. Además, los grupos de defensa no partidistas como Common Good están defendiendo los esfuerzos de reforma política para apoyar el bien común.

Dada la preocupación central por el desarrollo sostenible en un mundo cada vez más interdependiente, la educación y el conocimiento deben considerarse bienes comunes globales. Esto significa que la creación de conocimiento, su control, adquisición, validación y uso, son comunes a todas las personas como un quehacer social colectivo.

Bienes Comunes para la Salud

Los Bienes Comunes para la Salud (CGH, por sus siglas en inglés) se pueden definir como intervenciones o actividades relacionadas con la población que requieren financiamiento acumulativo de los donantes o del gobierno sobre la base de dos condiciones. La primera condición es la contribución en el progreso económico y la salud. La segunda condición incluye el énfasis en los bienes públicos o comunes y las grandes externalidades sociales con una base económica clara para las intervenciones de salud basadas en fallas del mercado. Los bienes comunes para la salud deben producir enormes beneficios para la salud de las comunidades y no deben financiarse a través de las fuerzas del mercado. Pocos ejemplos de bienes comunes para la salud son la vigilancia de riesgos, las políticas y estrategias de control de enfermedades, el control de vectores y los servicios de respuesta a operaciones de emergencia de salud pública.

Historia

A mediados del siglo XX, las élites mostraban una motivación por los Bienes Comunes que estaba destinada a la salud, y las decisiones se basaban en las élites y no en el público, ya que no había interés público en el

Después de la década de 1950, el gobierno comenzó a ver cada vez más el concepto de abordar problemas mutuos en beneficio de los ciudadanos, pero aún no se ha adoptado por completo y será mucho más compatible con los gastos apropiados.

Contenido relacionado

Moritz schlick

Tomás de Woodstock, duque de Gloucester

Municipio del norte de Heidelberg, condado de Berks, Pensilvania