Ácido carmínico

ácido carmínico (C22H20O13) es una hidroxiantrapurina glucosidal roja que se produce de forma natural en algunas cochinillas, como la cochinilla, la cochinilla armenia y la cochinilla polaca. Los insectos producen el ácido para disuadir a los depredadores. Una sal de aluminio del ácido carmínico es el agente colorante del carmín, un pigmento. Los nativos del Perú habían estado produciendo tintes de cochinilla para textiles desde al menos el año 700 d.C. Los sinónimos son C.I. 75470 y C.I. Rojo Natural 4.

La estructura química del ácido carmínico consiste en una estructura central de antraquinona unida a una unidad de azúcar glucosa. El ácido carmínico fue sintetizado por primera vez en el laboratorio por químicos orgánicos en 1991. En 2018, los investigadores modificaron genéticamente el microbio Aspergillus nidulans para producir ácido carmínico.

Anteriormente se pensaba que contenía un residuo de α-D-glucopiranosilo, que luego se volvió a determinar como el anómero β-D-glucopiranosilo.

Cosecha de cochinillas

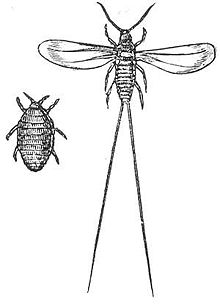

El ácido carmínico se obtiene comúnmente de una especie americana de insectos escamosos llamados Dactylopius coccus (o cochinillas). Las cochinillas son insectos escamosos parásitos que se encuentran abundantemente en sus plantas hospedantes, el nopal nativo de México y América del Sur. Los insectos se cultivan o se recolectan de poblaciones silvestres, principalmente para las hembras sin alas de la especie que se adhieren al cactus y superan en número a los machos alados de la especie doscientos a uno. Clásicamente, las especies cultivadas crecían a partir de huevos que los trabajadores colocaban sobre las hojas de los cactus y los dejaban crecer. Allí, las cochinillas hembras permanecían inmóviles durante unos tres meses hasta que eran cepilladas, recogidas y secadas para su envío. Las hembras poseen concentraciones de aproximadamente el 1,5% del peso corporal de ácido carmínico y los recién nacidos, aproximadamente el 3,0%. Luego, el ácido carmínico se extrae remojando las cochinillas secas en agua y luego se agregan aditivos para alterar el color del tinte y permitir que el tinte se adhiera a los objetos.

Utilizar como disuasivo

Para muchos insectos escamosos del género Dactylopius, se ha demostrado que el ácido carmínico, ampliamente documentado por Thomas Eisner, es un potente elemento disuasorio alimentario contra las hormigas. En un artículo de 1980, Eisner señala que el color rojo del ácido carmínico liberado cuando se trituran las cochinillas también podría ser un elemento disuasorio visual aposemático para los depredadores. Sin embargo, señala que no se han realizado pruebas en vertebrados que respalden esa teoría. Sin embargo, en el mismo artículo, Eisner menciona que las cochinillas eran amargas cuando las probaban los humanos.

Al igual que otros compuestos alojados en varias plantas, los depredadores que pueden superar el elemento disuasorio pueden secuestrar ácido carmínico en su carne y utilizar el elemento disuasivo para su propia defensa. La polilla pirálida (Laetilia coccidivora) es uno de esos depredadores que se alimenta de cochinillas y secuestra el ácido carmínico de sus presas en su propio cuerpo para defenderse de los depredadores. La capacidad de secuestrar ácido carmínico también se ha observado en otras especies portadoras de larvas (Hyperaspis, Leucopis, etc.). Eisner señala que la capacidad de secuestrar el compuesto probablemente surgió debido a que las hormigas son un depredador común entre las larvas.

Biosíntesis del ácido carmínico

El ácido carmínico es un metabolito secundario policétido producido por el insecto escamoso Dacylopius coccus. En términos de su origen biosintético, se especuló que la estructura del ácido carmínico provenía de las vías del policétido tipo II o del shikimato. Esta afirmación no fue cuestionada hasta que se aisló un intermediario clave exclusivo de la vía de los policétidos. Hasta entonces, no se había propuesto formalmente un mecanismo biosintético detallado.

La biosíntesis del ácido carmínico se puede dividir en tres etapas. La etapa de iniciación involucra transferasas que cargan acetilo (AT) y malonil-CoA (MCAT) en la proteína portadora de acilo (ACP), formando acetilo y malonil-ACP, respectivamente. El acetil-ACP actúa como una unidad de cebado para la condensación descarboxilativa con malonil-CoA catalizada por una proteína cetoacil sintasa (KS). El acetoacetil ACP resultante es el policétido más simple producido por esta vía y posteriormente se condensa con seis unidades más de malonil-ACP antes de ciclar.

La etapa de elongación consiste en la condensación descarboxilativa repetida mediante un heterodímero de cetoacil sintasa/factor de longitud de cadena que monitorea la longitud del policétido en crecimiento. La octacétida resultante luego se aromatiza mediante un dominio ciclasa que cataliza una reacción de ciclación similar a un aldol que da como resultado la formación de una antrona del ácido flavokermésico (FKA). En cualquier vía basada en policétidos, la antrona del ácido flavokermésico es el primer intermediario cíclico. Fue el aislamiento y la caracterización exitosos de FKA en cóccidos de tipo salvaje lo que fortaleció la evidencia de una vía biosintética mediada por policétidos.

Las reacciones que siguen a la formación de FKA consisten en las etapas de aromatización y funcionalización. La FKA se somete a dos rondas de hidroxilación catalizadas por dos monooxigenasas P450 distintas que forman ácido flavokermésico y ácido kermésico, respectivamente. Está por determinar si estas monooxigenasas dependen del oxígeno o de la flavina. La primera monooxigenación ocurre en el carbono del anillo aromático central, C10, mientras que la segunda ocurre en la posición C4. La unión final de un carbohidrato a la reacción de glicosilación C en la posición C2 es catalizada por una glucosiltransferasa unida a membrana dependiente de UDP-glucosa. El orden de los dos últimos pasos no se ha determinado debido a la falta de datos cinéticos experimentales.