El Trinomio del Derecho Procesal

El trinomio del derecho procesal, es un concepto planteado por Calamandrei, en el que sintetiza ─acertadamente─ las nociones fundamentales del derecho... (leer más)

Los supuestos o hechos jurídicos, son dos denominaciones que describen el mismo concepto del derecho: la existencia en toda norma, de una realidad posible, que genera consecuencias en caso de que esta realidad se lleve a cabo.

Existe un debate en torno a si es mejor usar supuesto o hecho para referirnos a estas realidades posibles que plantean las normas jurídicas, pero cualquiera de la dos tiene un alcance doctrinal suficiente como para usarse con confianza.

Y debe entenderse que estos efectos son la base ideológica de cualquier sistema del derecho, que se funda sobre la suposición de que al expedirse normas, aquellas situaciones que estas normas contemplan, adquirirán fuerza y vigencia en la realidad material.

Los términos supuesto jurídico y hecho jurídico pueden usarse doctrinalmente como sinónimos, y corresponden al mismo concepto: el planteamiento que hacen las normas jurídicas, sobre los hechos que van a regular en la realidad.

Y entre estos dos, el término hecho jurídico, encuentra un uso más antiguo que el de supuesto jurídico, especialmente por la dogmática procesal italiana liderada por Calamandrei, como se ve en la obra de Enzo Enríquez, La sentenza como fatto giuridico (la sentencia como hecho jurídico) de mediados del siglo XX.

Sin embargo, este uso ─jurídico─ puede ser un tanto ambiguo, pues no deja clara la diferencia entre la hipótesis que contempla la norma ─hecho contemplado jurídicamente─, y el hecho en la realidad que realiza dicha hipótesis ─hecho jurídicamente relevante─.

Por lo que autores posteriores como Maynes o Scheier han defendido el uso preferente de supuesto jurídico, más claro en cuanto a su alcance.

Las normas jurídicas, se diferencian de las demás normas ─morales, sociales, religiosas─, en que estas deben contener algún tipo de consecuencia, que pueda exigirse en la realidad, sin lo cual serían simplemente recomendaciones, o descripciones, pero no normas jurídicas.

Es decir, las normas jurídicas plantean hipótesis, que pueden o no manifestarse en la realidad.

Por ejemplo, si se establece una norma que diga: "artículo primero: los árboles tienen hojas, tienen tronco y tienen raíces", esto no sería una norma jurídica, sino una mera descripción de la realidad, porque define lo que es, sin darle ninguna consecuencia, es decir: no se hace exigible.

De aquí que las normas del derecho, no establecen nunca hechos, sino supuestos de hechos, a los que llamamos supuestos jurídicos.

Y estos supuestos jurídicos, por su naturaleza hipotética, pueden ser tanto derechos subjetivos, como derechos objetivos, y pueden representar tanto a hechos, como a condiciones, actos, o eventos naturales.

En el derecho, todo supuesto jurídico lleva aparejado una consecuencia, es decir, que el supuesto no existe de forma independiente a su consecuencia, sino que ambos son aspectos necesarios de la norma.

Esto, debido a que el supuesto que plantea la norma, es una condición de los eventos o las condiciones que deben existir para que esta pueda surtir efecto, por lo que la efectividad de la norma depende, tanto de que la condición opere, como de que sus consecuencias operen.

Si la condición opera, pero no operan las consecuencias, decimos que la norma jurídica es ineficiente ─como si no existiera─, y lo mismo si no operan la condición, donde decimos que es una norma jurídica deficiente ─pues no está completa─.

De aquí a que parte de la doctrina alemana haya intentado llamar al supuesto jurídico condición, pero debe preferirse hecho, pues existen condiciones de todo tipo en el derecho que se prestan para malas interpretaciones (suspensivas, resolutorias, etc.)

La consecuencia de los supuestos de las leyes jurídicas, que operan en la ciencia del derecho, es diferente a la de los supuestos que plantean las leyes de la física o de las otras ciencias naturales, pues ambas difieren en la espontaneidad con la que se cumplen.

Así, mientras la consecuencia del enunciado de una ley natural, tiene un cumplimiento inmediato, por ejemplo "si se mezcla tal o cual elemento se obtendrá determinada reacción", no pasa lo mismo en el derecho, por ejemplo "si disparase contra alguien tendrá diez años de prisión".

Debido esto a que el supuesto que plantea la ley natural es una condición del acto, mientras que el supuesto que plantea la ley en el derecho es una condición de la norma, no del acto, y lo que persigue el derecho en su ejecución es que la norma tenga efectos, siendo el acto un requisito para activar la norma.

Esto cuesta de entender a primera vista, pues pareciera que la ley persigue actos, cuando en realidad lo que persigue es dotar a los actos de consecuencias, y son estas consecuencias las que influyen en la realidad, y no la ley.

En fin, que la ley se plantea en un mundo ideal, que convive con nosotros por las consecuencias que le asignamos; y que el vínculo que une a estas consecuencias con los hechos que ocurren en la realidad son los supuestos jurídicos.

La ley de causalidad jurídica, que es el aspecto descriptivo del principio de legalidad nos dice que, dado que las normas jurídicas establecen consecuencias a través de supuestos normativos, no pueden existir consecuencias jurídicas sin supuestos normativos.

En otras palabras, que toda actuación que no tenga como base una norma jurídica, no puede considerarse derecho, pues no hay consecuencias jurídicas sin supuestos jurídicos.

Así, tenemos una relación de causalidad entre (a) la norma que establece el supuesto, (b) las consecuencias jurídicas de la realización de la conducta, y (c) la ejecución de estas consecuencias en la realidad.

Pero esta relación de causalidad es también estrictamente jurídica, y no manifiesta en el mundo fenomenológico ─realidad─ por lo que no opera por sí misma, sino que habilitan la coacción legítima.

Los supuestos jurídicos, dada la extensión de objetos que puede regular una norma, tiene múltiples clasificaciones, que entre sí, configuran en cada caso un supuesto singularizado y delimitable de cualquier otro.

Quizá esto haga extenso el estudio de los supuestos, pero esto haya utilidad práctica a la hora de entender las obligaciones jurídicas, que no son otra cosa que tipologías mejor desglosadas de los supuestos jurídicos y de sus consecuencias.

Así que quien estudia con calma su clasificación, se encontrara mejor ubicado a la hora de abordar luego en profundidad las obligaciones, e incluso los tipos penales, que son también supuestos de hecho.

En general, las normas no regulan una situación jurídica de forma singular y unívoca, sino que establecen varios parámetros para que llegue a operar, por lo que decimos que contienen más de un supuesto de hecho.

Cuando contiene solo un supuesto de hecho las llamamos simples, y de ellas es fácil prever el resultado; y cuando contienen más de un supuesto de hecho, las llamamos complejas, y requieren de un mejor análisis para establecer las consecuencias jurídicas de la conducta que actualiza la norma en la realidad.

Sin embargo, las normas siempre están ligadas entre sí de diferentes formas ─principio de integralidad del ordenamiento jurídico─, por lo que no debe confundirse un supuesto jurídico compuesto, con las normas aplicables.

El número de supuestos de hechos gira en torno solo a la misma norma, y respecto de la cantidad de situaciones en la realidad que regulan.

Los supuestos jurídicos ─hechos jurídicos─, se dividen en dependientes o independientes según puedan generar obligaciones por sí mismos, o requieran de otras normas para generarlas.

A los primeros ─dependientes─ se les llama también títulos jurídicos imperfectos, pues no se hacen exigibles por sí mismos; y a los segundos ─independientes─ se les llama títulos jurídicos perfectos, porque contienen en ellos mismos el origen de su exigibilidad.

Es decir, que si la división anterior de supuestos simples y complejos, obedecía a la cantidad de hechos que regulara una norma en la realidad, en el caso de los dependientes e independientes nos atemos es a la cantidad de normas que se requieren para que surtan efectos.

Si una norma contiene un hecho jurídico, que al actualizarse en la realidad genera consecuencias, decimos que es independiente, como los contratos o los tipos penales.

Pero si por el contrario, contiene hechos jurídicos que al actualizarse no se hacen exigibles sino cuando existen otras normas que habilitan su exigencia, decimos que son dependientes, como las estipulaciones adicionales a un contrato, o los agravamientos del tipo penal.

Los supuestos jurídicos pueden clasificarse también según la relación de causalidad que exista entre el supuesto y la consecuencias, relación que se ha denominado fusión, pues constituye el nexo que une, como un todo, esta dualidad de supuesto-consecuencia jurídica. [¶]

Es decir, dado que los supuestos jurídicos tienen siempre ─fusionadas─ consecuencias jurídicas, estas consecuencias pueden tener una relación de causalidad, o (a) bien unilateral cuando producen consecuencias jurídicas tras la sola actualización del supuesto.

O (b) bien recíprocamente, cuando las consecuencias jurídicas que deben producir ─supuesto fundado─, son al mismo tiempo un supuesto necesario de aquel que generó la consecuencia ─supuesto fundante─.

Al primer supuesto, es decir al que genera la consecuencia, se le llama fundante, y al segundo, es decir a la consecuencia misma, se le llama fundado.

Ejemplo de fusiones unilaterales tenemos el contrato de crédito hipotecario, en el que el supuesto fundante es el crédito, y el fundado es la devolución del dinero. Habrá devolución irreversiblemente, bien sea por que el deudor pague, o bien porque se apropie el acreedor de los bienes.

Pero no pasa lo mismo en un contrato de arrendamiento, en el que el supuesto fundante que es el contrato, se actualiza constantemente por el pago, que es el supuesto fundado, y sin él la relación se revierte, pues no obtendrá el inquilino el goce de la cosa si no paga el canon, ni el arrendador el dinero si no da la cosa.

Los supuestos jurídicos también se pueden clasificar de acuerdo a su eficiencia, esto es, de acuerdo al modo en el que se hacen exigibles ─efectivos─, y pueden reclamarse en instancia judicial o administrativa.

Esto es importante para entender la naturaleza de las normas jurídicas en general, pues carecen de sentido ─jurídicamente─ los derechos que no poseen consecuencias, que es lo que se exige de la autoridad.

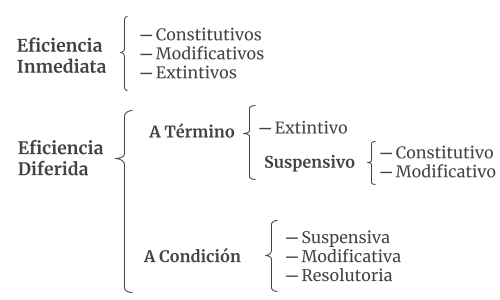

Así las cosas, los supuestos jurídicos, que siempre encierran una consecuencia, pueden hacer efectiva esta consecuencia, (a) o bien tan solo se actualiza la conducta ─eficiencia inmediata─, (b) o bien un tiempo luego de actualizada ─eficiencia diferida─.

A esta última se llama eficiencia diferida, porque no constituye el derecho luego de pasado el tiempo, sino su capacidad de hacerse efectivo, difiriéndolo; en otras palabras, que los supuestos de hecho siempre van unidos a las consecuencias de derecho, de forma inmediata, lo que se difiere es la ejecución.

Y tanto la eficiencia inmediata como la diferida tienen sus propias variaciones, que pueden ser vistas con más detalle como un tema independiente.

Los supuestos jurídicos pueden clasificarse a su vez en compatibles e incompatibles, según la posibilidad de que estos puedan generar consecuencias jurídicas en conjunto con otros hechos jurídicos. Así, tenemos que (a) cuando estos pueden generar consecuencias al adicionarse a otros hechos jurídicos son llamados compatibles.

Pero, si al adicionarse a una determinada relación jurídica estos cesan o hacen cesar la eficacia de otras normas, parcial o totalmente, son llamados incompatibles, y pueden ser (b) incompatibles absolutos ─o negativos─ cuando sus consecuencias implican la imposibilidad de que operen otras consecuencias jurídicas, como por ejemplo el pago de una deuda.

Es decir, siempre operan extinguiendo las consecuencias de otros supuestos.

E (c) incompatibles relativos, cuando extinguen los efectos de algunos supuestos, pero pueden operar con otros, como los cambios en el estado civil de la personas, que crean y extinguen supuestos jurídicos, como el matrimonio y la sociedad conyugal, o la muerte y la sucesión del causante.

exclusivamente humanos

Una cuestión de enfoques, naturalista y positivista

ejemplos de supuestos y hechos jurídicos

ejemplos de supuestos jurídicos

hecho jurídico

características del supuesto jurídico

la norma de derecho y los supuestos jurídicos

que es un supuesto de hecho

que es un supuesto jurídico

supuesto de hecho complejo ejemplo

AcademiaLab© Actualizado 2024

This post is an official translation from the original work made by the author, we hope you liked it. If you have any question in which we can help you, or a subject that you want we research over and post it on our website, please write to us and we will respond as soon as possible.

When you are using this content for your articles, essays and bibliographies, remember to cite it as follows:

Anavitarte, E. J. (2012, August). Los Supuestos y los Hechos Jurídicos. Academia Lab. https://academia-lab.com/2012/08/21/los-supuestos-y-los-hechos-juridicos/

El trinomio del derecho procesal, es un concepto planteado por Calamandrei, en el que sintetiza ─acertadamente─ las nociones fundamentales del derecho... (leer más)

El Derecho Romano, es el conjunto de manifestaciones jurídicas que tuvieron vigencia durante la existencia de la Antigua Roma, entre los años 753 a. C.... (leer más)

Los principios generales del derecho son reglas comunes a cualquier ordenamiento jurídico moderno, por considerarse que representan una expresión de la... (leer más)